|

2006/2/18 |

|

|

(BGM ココを押してください)

(田中信夫の声で読んでください) みちのくの里 福島県 その南東端 阿武隈高地を擁するいわき市に古代生物クビナガリュウが住むという。

生か死か !取材班に襲い掛かる大自然の猛威

突如として現れた原住民!果たして彼らの真意は?!

古代生物クビナガリュウは実在するのか!?

われわれ取材班の得た情報によると、福島県いわき市で古代生物「クビナガリュウ」の捕獲に成功した者がいるという。 そして、なんとクビナガリュウがプカプカ泳ぐ姿を自宅で見ることができるというのだ。 この情報は、これまでにも様々な謎を解明してきた我々の血をたぎらせるのに十分だった。 隊長「よし、いこう!」 相手はクビナガリュウである。今回はどんな危険な取材になるかもわからない。 我々は自分の命を守ってくれる装備品の再確認をすることにした。 ・防寒具・トートバッグ・海パン・浮き輪・バスタオル・無線機・PSP・地図等 いよいよ出発の日はやってきた。ところが出発時刻になっても女性隊員の一人が現れない! 何か事故でもあったのだろうか。

隊長「しかたがない、我々だけでも出発しよう」 そのとき!何事もなかったような顔をして隊員が現れた。 隊長「どうした、何かあったのか!?」 ようやく現れた隊員から話を聞くと、「どうして遅れたかわからない」、「何があったのかよく思い出せない」というのだ。 これはもしかすると我々の取材を妨害しようとする何者かの工作か?! あるいは、生命の神秘を侵犯しようとする我々に対する大自然からの警告なのかッ!! だがしかし、我々はどのようなアクシデントが起きようとも、クビナガリュウの姿を見るまではあきらめるわけにはいかない!時間の遅れを取り戻すため隊員の搭乗を確認し、すぐに出発することにした。(なお、このような謎の出来事は隊長宅では日常的に起きている!ガーン)

東北道から郡山JCT経由で磐越道いわき湯本ICへ。移動にはおよそ3.5時間を要した。 いわきのどこへ行けばクビナガリュウがいるのか。来てはみたものの手がかりはほとんどない。 そのとき、隊員の一人がつぶやいた。 隊員「クビナガリュウは爬虫類だから、こんな寒い季節は温かい水のあるところにいるんじゃないかなあ」 隊長「それだっ!!ダメでもともと、温かい水のあるところを探せ」

探索を続ける我々の耳に、突然隊員の叫び声が響いた! 隊員「うわあぁぁっ!」

隊長「なんだ、どうしたっ!」 隊員の元へかけつけるとそこには信じられない光景が待ちうけていた!

隊員「隊長っ、温かい水が湧いています!」 隊長「本当だ、水温計がないため正確な水温はわからないが、確かに温かい。いったいなぜこんなところに温水が・・・・・」 高台の上に、温水を湛えた大小様々な湖沼がいくつも広がっていた。いったいいかなる自然のメカニズムがこのように奇妙な現象を起こさせるのか。我々は大いなる自然の力に感動を覚えながらも、その神秘に畏怖の念を禁じえなかった。 隊長「よしっ、ここにキャンプを設営する」 ここはどんな環境かもわからない、どんな危険な野生動物がいるかもわからないが、ここでキャンプすることがクビナガリュウ発見への近道に違いない。隊長の決断によりここを宿泊地とすることにした。 隊長「設営の終わった者から、探索に移れ!」 隊員「はいっ」

探索の結果、この付近には、ソテツ、ドラセナといった通常、熱帯・亜熱帯に自生する植物が生えていることがわかった。 隊長「いったい、なぜ福島県にこんな場所が?まるで南の島じゃないか・・・」 だが、我々にはその疑問を解明するための時間は残されてはいない。クビナガリュウ発見のためにはるばるやってきたのだ。 隊長「こんな温かい場所なら、古代生物が生き残っていても不思議ではないな・・・・・」 だがしかし、いくら探索を続けてもクビナガリュウを発見することはできなかった。

トド、セイウチといった海棲哺乳類は、相当数の個体を確認することはできたが・・・ また、一部非常に美しい熱帯魚等(シマシマだのパレオ付きだの)も確認され、探索活動に疲弊した我々の目を楽しませてくれたのだった。 隊長「よしっ、ここまで」 夕闇がすぐそこまで迫っている…。暗くなるまでに野営の準備をしなければならない。我々は一時探索を打ち切った。 クビナガリュウが夜行性であれば、夜間に姿を見ることができるかもしれない。

日没後の探索を試みようとしたその瞬間、大きな音が我々の耳に聞こえてきた!

隊員たちの間に緊張が走る!!!音のする方向へと、急ぐ隊員たち。 そこで、我々が目にしたものはッ!!!

そこでは、現地住民による祭りが行われていた。打楽器で大音量を打ち鳴らし、踊りに興じている。これでは、クビナガリュウがいたとしても姿を見せまい。 我々は本日の探索をあきらめ、住民たちの踊りを見て明日の英気を養うことにした。

翌朝、隊員の一人がこういった。 隊員「昨日はクビナガリュウを見ることができませんでしたね・・・今日は海のほうを探してみたらどうでしょうか」 隊長「よし!行こう」 我々は現在地を離れ、海沿いへと向かうことにした。 車を走らせること数十分。

隊員「あっ、あれは何だ!!」 隊員の一人が前方を指差し叫んだ。

突如として現れた巨大な建造物。どうしてこんなものがここに・・・・・先住民族の遺産なのか?我々は胸の鼓動の高まりを押さえきれなかった。もしかして、あの中にクビナガリュウがいるんじゃないか? はやる気持ちを押さえながら、ようやくのことで建造物にたどり着いた我々だが、そこには新たな問題が待ち構えていたッ!!! 隊員「車を止める場所がまったくないぞ、どうしたらいいんだッ・・・」 隊長「落ち着けっ!よく周りを見るんだ」 まるで建造物への進入を阻むかのごとく、周囲が障害物で埋め尽くされており、我々が車を止めることはもはや困難かと思われた。 だがしかし、幾度となく困難を乗り越えてきた探検隊である。この程度のことでくじけるわけにはいかない!!

そのとき、我々の目前に偶然にも車一台分の空きスペースが生まれたのである。 隊長「よしっ、そこだ!」 幸運にも我々は車を止めることができ、建造物への潜入に成功した。たがしかし、油断は許されない。このような未知の建物ではいつどんな危険が襲い掛かってくるか誰も予想することはできないのだ。我々は細心の注意を払いながら建造物の探索を開始した! 隊員「うわァっ、なんだこれはッ!」

建造物に潜入した我々の目の前に現れたのは、信じられないほど大量の、多種多様な魚介類だった。 隊長「これほどの量の魚を・・・・クビナガリュウは餌にするというのか・・・・」 隊員たちの背中に冷たいものが走る。 隊長「十分に注意して進め!」 だが、隊員たちは緊張の余りいつもどおりの動きができなくなっていた。 隊長「食事にしよう!みんな少し休むんだ」 我々は食事を兼ね、しばしの休息をとることにした。 幸いなことに、この建造物の中で採取した魚介類は、非常に新鮮でまた美味であった。

隊長「ちょ、それ、『サービスいか』取って」 隊員「なにこれ、めちゃめちゃ旨い!」 隊員「隊長、『メヒカリ』ってなんですか」 隊長「この辺の深海でとれる魚だよ。淡白なカンジだったかな」 隊長「しまった!『バリバリ生かつお』の皿がッ!」 すっかりリラックスした我々は、あらためてクビナガリュウの探索に挑むのだった。 隊長「よしっ、手分けをして探せっ!」 数班に分かれて探索を続ける。しかし、クビナガリュウの姿をみつけることはできなかった。 だが、途方に暮れる隊長が、すでに見まわった場所に戻ってきたとき!!

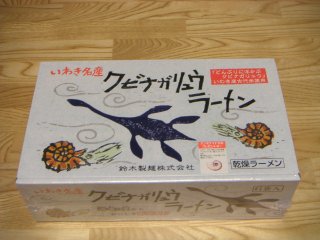

隊長「いたぞっ!」 隊長の手にはたしかにクビナガリュウがしっかりとつかまれていた。それは、我々の予想どおりの姿をしており、紛う方なきクビナガリュウだった。我々はついにクビナガリュウの捕獲に成功したのである。 貴重な存在であるクビナガリュウ。我々は、捕獲した個体を研究所まで輸送して、生態を観察することにした。

捕獲されたクビナガリュウ 研究所に帰着した我々が、観察のためクビナガリュウをケージから出そうとしたその瞬間! 隊長「なんてことだっ!ク、クビナガリュウが・・・・・」

長距離の輸送に耐えられなかったのか、数頭のクビナガリュウが前足や首に損傷を負っていたのだった!だがしかし、無傷の個体も存在する。我々は慎重に慎重を重ね、クビナガリュウを水槽に移すことに成功した。

捕えられた緊張のためか、堅くなっていたクビナガリュウだったが、温水に放してやると、水を得た魚のように生気を取り戻した。そして、ツルッとしていて、風味は蕎麦のようでもあり、なかなかおいしかったのであった。

我々は、みちのくの里 いわきに潜入し、探索を行った。

それは苦難の連続でもあり、命の危険を伴うものだった。

そして我々は、探索の末、ついにクビナガリュウを捕獲することに成功した。

だが、我々にとってそれは、大いなる自然の一部を垣間見たに過ぎない。

地球には、いまだ解き明かされない大いなる謎が数多く残されている(特に群馬県や福島県)。

この地球に未知なる自然がある限り、我々の探検に終止符が打たれることはない。

完

|

|

TOPにもどる

TOPにもどる