TOPへ

TOPへ| ななつがたけ北天文台の望遠鏡で、実際に肉眼で見た星雲星団の観望記をここに記録します。35cmF4赤道儀をメインとして補助的に45cmF4.1ドブソニアン望遠鏡で肉眼で見たことを記録します。これまでに他の望遠鏡で見た記憶は入れないようにします。 |

天文台に行ったときは、5cmから35cm鏡で何かしら観望をしています。しかし今のところ、記録もとらずに、「おー、これはいいねぇ!」とか「これはイマイチ」とかひとり言を言いながらいろいろな天体を観ています。何かしらの記録をとりながら観測・観望するのは、主な天体をひとまわりしてからになりそうです。わずかばかりの参考になりそうなことを書いておきます。 また、「アルバム」の「TOA130」で撮影した写真の中に、簡単な観望記的ことも書いてあります。 |

40cmクラスの望遠鏡で肉眼で見たとき最も美しい星雲・星団 ベスト10 倍率 50〜100倍クラス(実視界1度) |

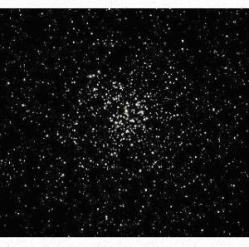

| 1.M37(ぎょしゃ座の散開星団) |

| 均等で比較的暗い星がたくさん集まっています。球状星団の星を少なくしたらこう見えるだろうという感じで、視野全体が星だらけになります。中心にあるオレンジの星が目を引きます。初心者にこのクラスの望遠鏡のすごさを思い知らせるのにちょうど良い対象でしょう。初心者はM27やM51などよりも、「星がたくさん見える」ことに感動してくれるようです。M37はオーナー2も絶賛の天体です。 |

| . |

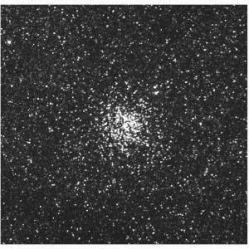

| 2.M13(ヘルクレス座の球状星団) |

| M13をはじめとする球状星団は、写真で見るより大口径望遠鏡で肉眼で見た方が明らかに美しく見えます。写真だと中心部が白くつぶれてしまい、周辺部しか星に分解しません(デジタル現像すると肉眼で見た感じに近くなります)。肉眼で見た場合、中心部までつぶれることなく星に分解して見えます。写真より肉眼の方が、ラチチュードが非常に広いということです。数十万個クラスの星の大集団だということが肉眼で見ることで実感できます。 |

| . |

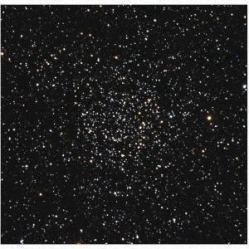

| 3.M11(たて座の散開星団) |

| 密集した散開星団で、No.1のM37に共通するイメージがあります。M37よりは小さいですが、中心に明るい星が1個あり、これがアクセントになっています。また、場所が天の川のひときわ明るいところにあるため、視野内が星団以外の星でにぎやかです。やはり、視野内にたくさんの星見えた方が見応えがあります。 星団中心部の恒星の間隔は1光年以下といわれ、そこでは夜空にシリウスほどの明るさの星が数百個も散りばめられるという、想像を絶する光景が展開されているそうです。(ステラナビゲーター「天体辞典より」) |

|

| M37 M13 M11 |

| . |

| 4.NGC4565(かみのけ座のエッジオン銀河) |

| 代表的なエッジオン銀河(銀河を真横方向から見ているもの)です。M101のような正面から見る銀河より、真横から見る銀河の方が光が集中しているため、実際の等級より明るく見えます。中央を横切る暗黒帯がただの直線的な帯ではなく、フチがギザギザしているのがわかります。ただ、いつでもそう見えるのではなく、40cmクラスの望遠鏡といえども、最高の透明度と安定したシーイングが必要です。 |

| . |

| 5.M104 --- ソンブレロ星雲(おとめ座の銀河) |

| こちらも有名なエッジオン(に近い)銀河です。NGC4565と比べると小さいですが、暗黒帯がはっきりしていてギザギザしているのがわかります。こちらも最高の透明度と安定したシーイングが必要ですが。やや小さくて丸っこいために、かえってかわいく美しく見えます。大口径で見ると確かにソンブレロです。 |

| . |

| 6.M51 --- 子持銀河(りょうけん座の銀河) |

| 大小2つの銀河が接近して親子のように見えています。多くのフェイスオン銀河(銀河を真上方向から見ているもの)は、M101に代表されるように、光度の割には薄くぼんやりとしかみえません。しかし、このM51はしっかり渦巻き構造が見えます。また、多くの渦巻き銀河について言えることですが、中心核が非常に明るいため、それが恒星のように見えることがあります。M51はその最たるもので、小口径望遠鏡では2つの銀河の中心核が明るく恒星のように見えます。その周辺に星雲状の光がかろうじて見えます。しかし、大口径望遠鏡で見ると中心核はそれほど目立たず、銀河全体の構造がわかります。35cm以上であれば、よく写真で見るような形に見えます。 |

|

| NGC4565 M104 M51 |

| . |

| 7.M92(ヘルクレス座の球状星団) |

| ヘルクレス座にM13がなかったら、M92がヘルクレス座を代表する天体になっていたでしょう。40cmクラスの望遠鏡が最も威力を発揮する天体は、球状星団と銀河です。銀河は、40cmクラスといえども、空が暗い所で透明度の良いときにしか美しい姿を見せてくれませんが、球状星団は少しなら条件が悪くても美しい姿を見せてくれます。M13を見たら続いてM92を見てください。好みの問題ですが、M13よりM92の方がかわいくていいという人もいます。男性が女性を見る目と同じですね。みんな好みが違うから、世の中にうまいこと、ペアができるわけです。従って、ここの順位も人が変わればまるで変わってきます。 |

| . |

| 8.NGC7789(カシオペア座の散開星団) |

| メシエ番号が付いていてもいい立派な星団です。200数十個の11等級よりも暗い星で構成されており、小さくて同じくらいの明るさの星がたくさん集まっている感じです。ただし、そう見えるのは大口径だからで、10cm程度の望遠鏡では、全体が星雲状にぼやっと光っているようにしか見えません。M37やM11も同じですが、暗めで同じくらいの等級の星がせまい範囲に集まっている散開星団が美しく見えます。 |

| . |

| 9.M27 --- アレイ状星雲(こぎつね座の惑星状星雲) |

| おなじみのアレイ状星雲です。みずがめ座のNGC7293とともに大きい惑星状星雲の代表です。小口径望遠鏡でも十分見えますが、これを40cmクラスの望遠鏡で見ると、天体写真で見るM27とほとんど同じ形に見えます。ガスの濃淡や細かい構造までわかります。M57を横から見るとこう見えると言われています。 |

| . |

| 10.NGC4631,4656(りょうけん座の銀河2つ) |

| りょうけん座にエッジオンに近い銀河が2つ並んでいます。実視界が1.2度あれば同一視野に見えます。2つまとめて10番目です。大きい方が4631、左下の小さい方が4656です。実はそれぞれの銀河が伴銀河を伴っており、その重力で形がゆがんでいます。アメリカでは「クジラ」と「ニシン」と呼ばれています。写真で見るとそれほどの大きさの差がありませんが、肉眼で見たイメージは、確かに大きい方がクジラに見えるし、小さい方はニシン(ボラでもマスでもいいですがそのくらいの魚)です。小さい方は、眼視では左半分の明るい部分だけが見えて、ニシンのような形に見えます。M65,66のペアよりもこちらのように細長い方が見た目におもしろいと思います。 |

|

| M92 NGC7789 M27 |

(白い縁のある写真はスケールが他と違います) |

| NGC4631,4656 |

| . |

| このような感じで、実際に肉眼で観望した後、ここに記録します。 ベスト10は観望記の一例で、これ以外にも別項目で記録を追加していきます。 |

| . |

|

|

| . |

| お勧め春の銀河一覧 |

| 春の夜空は、様々な銀河を次々に見ていく好機です。しかし、ステラナビゲーターなどで銀河を表示させると、うんざりするほどの数があり、どれを見たらおもしろいのかかわかりません。そこで、ななつがたけ北天文台オーナー1がお勧めする春の銀河一覧を作りました。30cm以上ぐらいの大口径向きです。 備考欄に「写真」とあるものは、眼視ではあまりよく見えませんが、写真に撮ると美しい銀河です。この場合、写真鏡の焦点距離は50cm以上、できれば1mぐらい欲しいところです。もちろん、「写真」となっていなくても、このリストにあるものはすべて、写真撮影対象としておもしろいものばかりです。「2個」「3個」とあるのは、同一視野内に2個以上の銀河が見えるものです。ほとんどの場合、明るい方の1個だけがリストにあります。「形」とあるものは、特徴的な形をしたものです。M天体については、皆さんよくご存じなので、コメント(備考)はありません。NGC番号とニックネームを表示しました。「アルバム」に写真がある銀河は、そちらへのリンクを付けました。写真にもコメントがありますので参照してください。 |

| 写真の大部分は TOA130+レデューサー(焦点距離720mm相当)+ST2000XCM で10分露出 撮影したものですが、一部、焦点距離980mmのTEC140もあります。 大きさを比較する場合は、「アルバム」の方をご覧ください。 |

| . |

| 名 前 | 星 座 | 光度 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 備 考 |

| NGC2683 | やまねこ | 9.7等 | 9.3' | 08h52m42.0s | +33゚25'00" | |

| NGC2841 | おおぐま | 9.3等 | 8.1' | 09h22m00.0s | +50゚58'00" | |

| NGC2976 | おおぐま | 10.2等 | 4.9' | 09h47m18.0s | +67゚55'00" | まだらなマユ型 |

| M81 | おおぐま | 6.9等 | 25.7' | 09h55m36.0s | +69゚04'00" | NGC3031 |

| M82 | おおぐま | 8.4等 | 11.2' | 09h55m48.0s | +69゚41'00" | NGC3034 |

| NGC3079 | おおぐま | 10.6等 | 7.6' | 10h02m00.0s | +55゚41'00" | |

| NGC3198 | おおぐま | 10.4等 | 8.3' | 10h19m54.0s | +45゚33'00" | |

| NGC3319 | おおぐま | 11.3等 | 6.8' | 10h39m12.0s | +41゚41'00" | 写真向き |

| NGC3359 | おおぐま | 10.5等 | 6.8' | 10h46m36.0s | +63゚13'00" | 写真向き |

| M108 | おおぐま | 10.1等 | 8.3' | 11h11m30.0s | +55゚40'00" | NGC3556 |

| NGC3718 | おおぐま | 10.5等 | 8.7' | 11h32m36.0s | +53゚04'00" | 形・写真 2個 |

| NGC3938 | おおぐま | 10.4等 | 5.4' | 11h52m48.0s | +44゚07'00" | フェイスオン |

| NGC3953 | おおぐま | 10.1等 | 6.6' | 11h53m48.0s | +52゚20'00" | |

| M109 | おおぐま | 9.8等 | 7.6' | 11h57m36.0s | +53゚23'00" | NGC3992 |

| NGC4013 | おおぐま | 12.0等 | 5.2' | 11h58m30.0s | +43゚57'00" | 完全対称エッジオン |

| M101 | おおぐま | 7.7等 | 26.9' | 14h03m12.0s | +54゚21'00" | NGC5457(回転花火銀河) |

| NGC3169 | ろくぶんぎ | 10.5等 | 4.8' | 10h14m12.0s | +03゚28'00" | 2個 |

| NGC3430 | こじし | 11.5等 | 3.9' | 10h52m12.0s | +32゚57'00" | 5個 |

| NGC3486 | こじし | 10.3等 | 6.9' | 11h00m24.0s | +28゚58'00" | 外周うすい 写真 |

| NGC2903 | しし | 8.9等 | 12.6' | 09h32m12.0s | +21゚30'00" | うすくて大きな2本の腕 写真 |

| NGC2964 | しし | 11.3等 | 3.0' | 09h42m54.0s | +31゚51'00" | 2個 |

| NGC3190 | しし | 11.0等 | 4.6' | 10h18m06.0s | +21゚50'00" | 3個 形 パロマシュミットで有名 |

| NGC3227 | しし | 10.8等 | 5.6' | 10h23m30.0s | +19゚52'00" | 2個 |

| M95 | しし | 9.7等 | 7.4' | 10h44m00.0s | +11゚42'00" | NGC3351 |

| M96 | しし | 9.2等 | 7.1' | 10h46m48.0s | +11゚49'00" | NGC3368 |

| NGC3521 | しし | 8.9等 | 9.5' | 11h05m48.0s | -00゚02'00" | 外周うすい 写真に写るか? |

| M65 | しし | 9.3等 | 10.0' | 11h18m54.0s | +13゚05'00" | NGC3623 |

| M66 | しし | 9.0等 | 8.7' | 11h20m12.0s | +12゚59'00" | NGC3627 |

| NGC3628 | しし | 9.5等 | 14.8' | 11h20m18.0s | +13゚36'00" | 3点セット |

| M98 | かみのけ | 10.1等 | 9.5' | 12h13m48.0s | +14゚54'00" | NGC4192 |

| NGC4274 | かみのけ | 10.4等 | 6.9' | 12h19m48.0s | +29゚37'00" | 写真 土星状 |

| NGC4298 | かみのけ | 11.4等 | 3.2' | 12h21m30.0s | +14゚36'00" | 写真 2個 |

| M100 | かみのけ | 9.4等 | 6.9' | 12h22m54.0s | +15゚49'00" | NGC4321 |

| M88 | かみのけ | 9.5等 | 6.9' | 12h32m00.0s | +14゚25'00" | NGC4501 |

| NGC4559 | かみのけ | 9.9等 | 10.5' | 12h36m00.0s | +27゚58'00" | |

| NGC4565 | かみのけ | 9.6等 | 16.2' | 12h36m18.0s | +25゚59'00" | 見応えのあるエッジオン |

| NGC4725 | かみのけ | 9.2等 | 11.0' | 12h50m24.0s | +25゚30'00" | |

| M64 | かみのけ | 8.5等 | 9.3' | 12h56m42.0s | +21゚41'00" | NGC4826 (黒眼星雲) |

| NGC4216 | おとめ | 10.0等 | 8.3' | 12h15m54.0s | +13゚09'00" | 細長い 3個 |

| M61 | おとめ | 9.7等 | 6.0' | 12h21m54.0s | +04゚28'00" | NGC4303 |

| NGC4438 | おとめ | 10.1等 | 9.3' | 12h27m48.0s | +13゚01'00" | 6個 |

| M87 | おとめ | 8.6等 | 7.2' | 12h30m48.0s | +12゚24'00" | NGC4486 (おとめ座A) |

| NGC4517 | おとめ | 10.5等 | 10.2' | 12h32m48.0s | +00゚07'00" | 細長い |

| NGC4535 | おとめ | 9.8等 | 6.8' | 12h34m18.0s | +08゚12'00" | フェイスオン |

| NGC4536 | おとめ | 10.4等 | 7.4' | 12h34m30.0s | +02゚11'00" | 写真 |

| NGC4568 | おとめ | 10.8等 | 4.6' | 12h36m36.0s | +11゚14'00" | 3個 |

| M90 | おとめ | 9.5等 | 9.5' | 12h36m48.0s | +13゚10'00" | NGC4569 |

| M58 | おとめ | 9.8等 | 5.4' | 12h37m42.0s | +11゚49'00" | NGC4579 |

| M104 | おとめ | 8.3等 | 8.9' | 12h40m00.0s | -11゚37'00" | NGC4594 (ソンブレロ星雲) |

| NGC4731 | おとめ | 11.0等 | 6.5' | 12h51m00.0s | -06゚24'00" | 写真 形 |

| NGC5170 | おとめ | 12.0等 | 8.1' | 13h29m48.0s | -17゚58'00" | エッジオン |

| NGC5364 | おとめ | 10.4等 | 7.1' | 13h56m12.0s | +05゚01'00" | 写真 渦がきれい 2個 |

| NGC5566 | おとめ | 10.5等 | 6.5' | 14h20m18.0s | +03゚56'00" | 2個 |

| NGC5746 | おとめ | 10.6等 | 7.9' | 14h44m54.0s | +01゚57'00" | ミニ4565 |

| NGC4038 | からす | 10.7等 | 2.6' | 12h01m54.0s | -18゚52'00" | 写真 アンテナ銀河 |

| NGC4217 | りょうけん | 12.0等 | 5.5' | 12h15m48.0s | +47゚06'00" | 小さなエッジオン |

| NGC4244 | りょうけん | 10.2等 | 16.2' | 12h17m30.0s | +37゚49'00" | 大きなエッジオン 暗黒帯なし |

| M106 | りょうけん | 8.3等 | 18.2' | 12h19m00.0s | +47゚18'00" | NGC4258 |

| NGC4631 | りょうけん | 9.3等 | 15.1' | 12h42m06.0s | +32゚32'00" | クジラ エッジオンが2つ |

| NGC4656 | りょうけん | 10.4等 | 13.8' | 12h44m00.0s | +32゚10'00" | ニシン 2つセット |

| M94 | りょうけん | 8.2等 | 11.0' | 12h50m54.0s | +41゚07'00" | NGC4736 |

| NGC5033 | りょうけん | 10.1等 | 10.5' | 13h13m24.0s | +36゚36'00" | 腕が細い 写真 |

| M63 | りょうけん | 8.6等 | 12.3' | 13h15m48.0s | +42゚02'00" | NGC5055 |

| NGC5383 | りょうけん | 11.4等 | 3.5' | 13h57m06.0s | +41゚51'00" | 形が不思議 |

| M83 | うみへび | 7.6等 | 11.2' | 13h37m00.0s | -29゚52'00" | NGC5236 |

| NGC5529 | うしかい | 13.0等 | 5.9' | 14h15m36.0s | +36゚13'00" | 小さいエッジオン まわりに銀河群 |

| NGC5907 | りゅう | 10.4等 | 12.3' | 15h15m54.0s | +56゚19'00" | 非常に細長いエッジオン |

| NGC5985 | りゅう | 11.0等 | 5.5' | 15h39m36.0s | +59゚20'00" | 3個 |

初夏の球状星団

大口径望遠鏡で肉眼で見るとき、球状星団が最も観望対象として適しています。

大口径で見る球状星団はとても美しいものです。初夏に見やすい球状星団を紹介します。

写真データ : TOA150+ST2000XCM -20℃ 10分露出

| この12枚の写真は同一縮尺です。大きさの比較のため、M51、M101を入れました。画像処理はすべて同一条件です。 眼視ではここの写真ほどまでは星が分離しませんが、目で見た感じに近づけています。 このように写真を並べると、M13が特に大きいというわけではありませんが、眼視ではM13が北半球の王者です。星の密度が高いうえに、個々の星が明るいものが多く、つぶつぶがよく見えます。M14とM53は、肉眼で見るとこれらの中で異質です。遠くにあることがわかります。全体が星雲状で、星がほとんど分離しません。M56は、それ自体は小さくて見栄えのする球状星団ではありませんが、天の川に近いので視野内がにぎやかです。M107以南にもたくさんの球状星団がありますが、南側の視界が良くないのでここからは見えません。(そんなところに天文台を作るな!という感じです。すみません) また、NGC番号の付いた球状星団も多数観望しましたが、小さかったり、視直径が大きくてもまばらでほとんど見えなかったりでした。目で見て美しい球状星団には、ほとんどM番号が付いているようです。 これらの球状星団の大きいサイズの天体写真は、「アルバム」の「TOA150」でご覧ください。写真の中にも簡単な解説があります。 |

| 番 号 | 星 座 . | 等 級 . | 視直径 . | 赤 経 . | 赤 緯 . |

| M 3 (NGC5272) | りょうけん | 6.4 | 16.2' | 13h42m12.0s | +28゚23'00" |

| M 5 (NGC5904) | へび | 5.8 | 17.4' | 15h18m36.0s | +02゚05'00" |

| M 10 (NGC6254) | へびつかい | 6.6 | 15.1' | 16h57m06.0s | -04゚06'00" |

| M 12 (NGC6218) | へびつかい | 6.6 | 14.5' | 16h47m12.0s | -01゚57'00" |

| M 13 (NGC6205) | ヘルクレス | 5.9 | 16.6' | 16h41m42.0s | +36゚28'00" |

| M 14 (NGC6402) | へびつかい | 7.6 | 11.7' | 17h37m36.0s | -03゚15'00" |

| M 53 (NGC5024) | かみのけ | 7.7 | 12.6' | 13h12m54.0s | +18゚10'00" |

| M 56 (NGC6779) | こと | 8.3 | 7.1' | 19h16m36.0s | +30゚11'00" |

| M 92 (NGC6341) | ヘルクレス | 6.5 | 11.2' | 17h17m06.0s | +43゚08'00" |

| M107 (NGC6171) | へびつかい | 8.1 | 10.0' | 16h32m30.0s | -13゚03'00" |