|

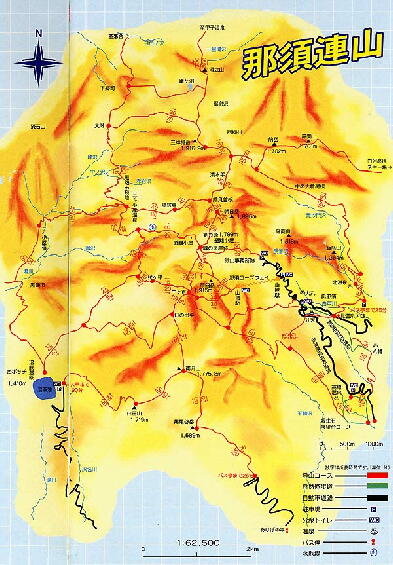

第1章 三斗小屋まで

|

|

|

|

那須・茶臼岳のわきあがる噴煙を見上げるとき、香山俊介はいつも少年のころを思い出した。

茶臼の煙が夕暮れの闇に溶け込むまで、近所の友人たちと田畑の中を駆け回り、夕餉のしたくが出来たな思う時間に子供たちはそれぞれの家に引き上げていくのだった。暮れなずむあぜ道を走っていく俊介は、このときいつも胸がきゅんとしまる思いを感じた。

「香山隊長、おはようございます」

俊介の背後から元気な声が響いた。すでにニッカと登山靴のいでたちの北川とまだ寝ぼけまなこの奥寺である。

「隊長、一番乗りですね」

寺ちゃんが眠そうな目をこすりながら、煙草に火をつけた。

東北道・宇都宮インターに午前6時集合の予定である。

「女性軍、遅いな」

登山靴の紐を締めなおしながら、北川が腕時計を見つめた。

20分遅れで、グレーのホンダ車がクラクションを鳴らして、隊長たちの横に滑り込んできた。

「隊長、おはようございます」

運転席の高原ゆかりが笑顔であいさつ、後部座席の藤崎彩と西田マリはまだ目が開いていない。

北川が後部座席のドアを開け、大声で言った。

「また遅刻かいな、あやちゃん」

「ごめんなさい。夕べなかなか眠れなくてーー」

あやちゃんが車から出てきた。マリはまだ半分、寝ている。

「さあ、出発だ」

隊長はせっかちだ。

「急がないと那須街道の渋滞が始まるからな」

宇都宮インターから那須インターまで1時間足らず、すでに真夏の陽射しが差しはじめている。

インターを下りて10分、御用邸の手前から渋滞だ。

「えっ、ここから詰まってるんですか」

ゆかりちゃんが驚いている。

「ナビちゃん、頼むぜ」

隊長は「那須サファリパーク入り口」の看板を左折しエスケープの一般道に入る。

「道なりに1K、突き当たりを右折ですね」

那須は初めての北川が楽しそうだ。

「殺生石」手前で本道に戻る。

「約30分の節約になりましたね」

と寺ちゃん。

カーブの続く登り坂を観光客たちの車がつながっている。

8時15分、ループウェイ登り口に到着。

「ここで水補給」

と隊長。

「えっ、ロープウェイに乗るんじゃないんですか」

あやちゃんは乗り物が好き。

「あと500メートル登った所の駐車場に車を置き、そこから登る」

「マリもロープウェイのほうがいいな」

「私もロープウェイのほうがーー」

とも言えず、寺ちゃんはこらえている。

峠の茶屋に車を置き、6人のパーティが歩き出したのは9時5分、予定より5分の遅れだ。

真正面に本日の最初の目的地、朝日岳が東面のなだらかな稜線にクマ笹を風に揺らしながら静かに座っている。

ダケカンバの斜面を20分も登ると茶臼の東斜面が開けてくる。郭公沢から吹き上げてくる風が汗ばんだ背中に心地よい。9時45分、峰の茶屋到着。

ログハウス風のしゃれた建物だが改築前は三畳ほどの掘っ立て小屋だった。

「風がすごい」

とマリ。

そう、ここは風が強い。茶臼岳と朝日岳の鞍部で風の通り道になっている。冬は日本海からの北西風が、なにものにも遮られず直接この峠を吹き抜ける。

15分の休憩で、朝日岳を目指し歩き出す。西斜面の下方に避難小屋が見える。剣が峰のトラバース道沿いに早くもタテヤマリンドウが花を咲かせている。

鎖場を過ぎ、熊見曽根への分岐を右に折れると15分で朝日岳頂上だ。

眼下に那須野ヶ原台地が広がる。流れる雲の切れ間に南会津の山が涼しげだ。茶臼に隠れて見えないが西にははるか日光、尾瀬の山々が連なる。

「常念からの景色と違うわね」

あやちゃんが感動している。

「唐松とも違うわ」

ゆかりちゃんもうなづいている。

「関東の山もいいな」

マリの髪が風に揺れる。

三人とも信州の産、関東平野を一望できる那須の醍醐味を体中で味わっている。

「小学生の大群だわ」

マリが1時間前に登ってきた峰の茶屋への登山道を指差して言った。

長さにして二百メートル、数百人の学校登山だ。

尾瀬の中学生の大群は有名である。

[尾瀬の地塘] [尾瀬の地塘]

沼山峠から入った三百人の会津軍、見晴の十字路から沼尻を経て長蔵小屋を目指す四百五十人の沼田軍、中に挟まれた登山者は悲惨である。

「こんにちわ」「コンニチワ」「今日は」

これを数百回繰り返す。カラオケで鍛えたノドもつぶす。

那須でも時折、大群に出くわす。単独行の登山者にとっては不幸としか言いようがない。

「さて、本隊は移動じゃ」

隊長が清水平の方角を指差した。

ハイマツ帯の稜線歩きは、隊長にとって山歩きの中でも好きなシーンのひとつである。

アップダウンも少なく、ワイドな視界。

清水平のまん中に畳三畳ほどの板敷きが三つある。6人のパーティはそのひとつに腰を下した。11時45分、昼飯となる。

「隊長、どうぞ」

北川が勢いよく、ロング缶を取り出した。

ブシュッ、ウグッ、プワー。

缶ビールの醍醐味である。しかしぬるい。

缶ビールの飲み方で寺ちゃんの右に出るものはいない。ジョッキでは飲まない。グラスに注ぐ。そして最初の一杯は必ず一口で飲み干すのだ。営業の客の接待でも、結婚式の被露宴でも、どんな時でも必ず一口で飲み干す。なにか信念があるようだ。

「さっきの大群がこっちに下りてくる」

マリがもう酔っ払って大声をあげた。

朝日岳から峰の茶屋へ下りるのが学校登山の定番である。清水平から三本槍へ向かう少中学生は20年来、見たことがない。

大群の声が茶臼からの風に乗って聞こえてくる。

またたく間に大群は清水平に進攻し、隊長たちのパーティを取り囲んだ。

「こうなったら飲んでやるわ」

ゆかりちゃんが言い出しそうだ。

大群はそれぞれのザックからパンを取り出し、かじり始めた。

テレビゲームの話、塾の話、サッカーの話、話題は豊富である。

「まるで札幌のビール園状態だな」

隊長が二本目のビールを開ける。40分後に嵐はおさまり大群は三本槍には向かわず再び峰の茶屋方面へと戻って行った。

静かになった清水平の風に吹かれて、隊長はこの山でおきたいくつかの事故を思い出していた。

朝日岳からの熊見曽根

ある年の八月の第一週の日曜日、台風9号は福島県沖を北上していた。前日、三斗小屋温泉に泊まった千葉の学生2人のパーティは大峠を越え三本槍の稜線にいた。香山俊介は峰の茶屋から朝日岳を登らず清水平を経て三本槍を目指していた。山に登り始めて6年目、今まで経験したことのない風が吹いている。ハイマツ帯を歩く香山の体が風に押される。

ー風で人が飛ばされることがあるだうかー。

ザックを背負った大の大人が風で舞い上がるなんて想像できない。

ーーカサをさしてロングスカートをはけば、メリーポピンズだなー。

そんなジョークもとっくに風に吹き飛ばされている。

ハイマツ帯のわきに大人の頭ほどの石があった。拾って両手で思い切り風下に向けて投げた。ボキッとハイマツの折れる音がして、石はそのまま落ちた。

ー飛ぶわけがないー。

登りが急になった登山道にまだ根に土のついたシャクナゲが倒れていた。一抱えもする大きなシャクナゲである。

ーこれはどうだー。

会津側の谷にフォローの風に乗せて投げ上げた。2メートルほど下に落ちるかと思ったその瞬間、まるで糸の切れた凧のようにそのシャクナゲは急上昇した。1メートルぐらい空に向かって1秒間くらい引力に逆らって。我が目を疑ったが間違いなく投げたシャクナゲは風に乗って上昇したのである。

そんな風の中を千葉のS大ワンゲル部の二人は歩いていた。同じ時刻、香山も三本槍の頂上を越え標高1800メートルの稜線上の風に吹かれている。すれ違う登山者もなく大峠から三つの沢を渡り、午後3時に三斗小屋に着いた。

ー寒い、からだが震えるー。

香山は時計を何度か見直した。午後3時12分、季節は8月、真夏である。どういて体が震えるのか、頭の中が混乱した。

ーそうだ、食べるのだー。

ザックからチョコレートを取り出し一口食べる。甘さが口の中に広がり安堵感が体中にしみわたった。しかし、まだ震えている。

落ち着いて周りを見ると小屋の従業員が二人、石段に立って話をしている。二人ともTシャツに短パン、時折、額の汗を手でぬぐっている。香山の体がおかしくなってしまったのだ。暴風雨の中を3時間歩き続けた香山の体は急激に体熱が低下し、いままで経験したことのない体温になっていた。

S大ワンゲル部パーティ二人のうち一人が二日後、自力で下山してきたが残る一人の捜索に地元の消防団や警察と一緒に香山も何度か山に入り、当日の状況を説明しながら捜索に協力したが、ついに発見されることはなかった。

マリが珍しく寡黙になっている。北川のダジャレも出なくなった。

「あっ、建物が見える」

ゆかりちゃんは目も大きいが視力もすごい。

小屋の上部にある神社が見えてきた。午後4時を回っている。いくつかの石段を下り、小屋に到着。煙草屋のほうだ。

三斗小屋温泉の歴史は古いが今は煙草屋旅館と大黒屋旅館の二軒があるだけだ。

話は20年以上もさかのぼる。

昭和58年7月26日午前6時45分、隣の大黒屋旅館の従業員、Mさんからのアマチュア無線を受け同じハムクラブの仲間、烏山町のSさんが通報、黒磯署員が急ぎ山を駆け小屋に到着。頭部をおの状の鈍器で割られた三斗小屋の主人が畳を血の海にして横たわっていた。

前日夜から、当日朝にかけて小屋には16人の宿泊客と殺された主人夫婦、長男、そして二人の従業員。

下界から閉ざされた山小屋での殺人事件、解決は時間の問題と思われた。

煙草屋の主人、Oさんはヒゲのよく似合う山小屋のオヤジだった。事件の起る2年前、香山は山を登り始めたばかりで、地元の那須の山に毎週のように通った。ちょうど朝9時から10時の時間帯に峰の茶屋へ向かう香山はいつも小屋からボッカしてくるオヤジさんとすれ違った。幅の広いガレ場で、お互いが声をかけなくてもいい距離ですれ違うことが多かった。

5月から登り始めて梅雨も明ける季節に、香山とオヤジさんは目と目で挨拶するようになった。7月のある日、いつものすれ違う場所でオヤジさんは突然、立ち止まり、

「今日も暑くなる」

と初めて声をかけてきた。

「そうですね」

と香山。

「あんた、今日はどこまで行く」

「清水平で昼寝して帰ります」

ほほからあごにかけての濃いヒゲを手でなでながら、うれしそうな顔をしてオヤジさんは、ゆっくりと歩きだした。

この殺人事件はその後、解決したが、詳細は書かない。

香山たちのパーティはその煙草屋の入り口でザックを下しガラス戸を開け、

「こんにちは、今日お世話になります」

北川の関西弁は山では耳当たりがいい。

亡くなったオヤジさんの奥さんが出てきた。ひと通りパーティ全員の顔を見渡して最後に香山と目が合った。

「あの時は大変お世話になりました。お久しぶりです」

とは奥さんは言わない。初対面である。

畳敷きの北側の部屋に案内された。

「露天風呂は3時から5時までが女性の時間になってます」

マリが早くも靴下を脱ぎ始めている。湯上りのビールを考えているのだ。

女性3人が、あと20分しかないと言いながら小屋から歩いて1分の露天風呂へ走っていった。

「うわっ、すごく見晴らしがいいわ」

ゆかりちゃんが感激のあまり背泳ぎをはじめた。

「あの山が今日登ってきた山かしら」

正面に見える大倉山、三倉山を指差してマリが声を張り上げた。タオルで顔をぬぐいながら、あやちゃんが言った。

「うぅん、そうかな、でも、ちょっと違うかも」

違う。反対方向の山である。

「登山で温泉に入るなんて初めてだわ」

ゆかりちゃんが大きく手を広げて背筋を伸ばしながら言った。

香山を隊長と呼ぶ「望峰倶楽部山岳会」はテント泊まりが基本。

山小屋に温泉がある不思議な感覚に3人の娘たちは、時のたつのも忘れ、乳白色の湯につかりながら、正面に見える山をいつまでも眺めていた。

第2章 遭難碑 へ

|

|

|

|