|

|

||

| 「星が 流れる 星が 伝える ここに ここに この大地に とどまれと」 |

||

| 何だ? 星がどうした? 何を伝えるのだ? 誰が? どこで? 何のために? この大地とはどこのことなんだ? ・・・ |

||

| もっとも非生産的で、もっとも時間を浪費し、もっとも感傷を引きずりやすいもの、それは過去の思い出に浸ることである。しかしながら、それが必要な場合もときにはある。いやいや、今回の件に関しては、まさしく思い出は不可欠なことだ。「私たちが過去なにをしたかを反省した上でこそ、新たに未来を創り出していくことができる」という歴史学者の頻用する言葉があるではないか。こんなときばかりは、かの金言を借用することにしようではないか。 |

||

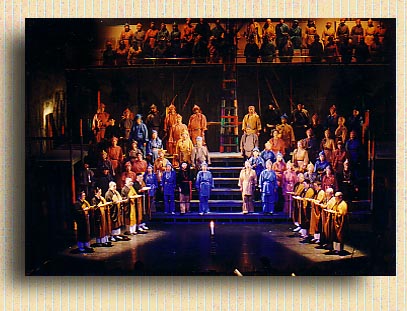

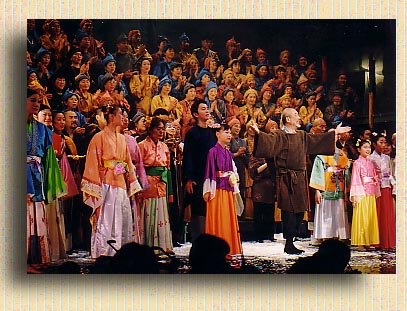

| 平成14年1月19、20日の両日、栃木県の岩舟町文化会館で、町民参加型ミュージカル『音楽劇 円仁』が上演された。最初二回の予定であったが、予想以上の人気が出たことによって一回の公演が追加された。その後、一関、伊勢崎、上田の各都市でも上演され、これまた超満員のステージとなった。 |

||

では何が満員にさせたのか。おそらく大きな原因の一つは、自分の身内が出演して、何か歌って踊っている。時々練習しているみたいけど、よし見に行ってやれ、という気持ちで身内が見に行ったことであろう。その次の理由は、主役の円仁役に上條恒彦さんという有名俳優の方がつかれ、さらに母役として阿部百合子さんというこれまた芸暦の長いプロの俳優さんがなさった、ということであろう。あるいは上條さんの、息子コウさんとの始めての共演とか、他にも沢山理由はあるだろうが、いずれにしろ、住民が参加し一つのものを作り上げ達成していくという、モデルケースの一つになったであろうことは確信してやまない。 では何が満員にさせたのか。おそらく大きな原因の一つは、自分の身内が出演して、何か歌って踊っている。時々練習しているみたいけど、よし見に行ってやれ、という気持ちで身内が見に行ったことであろう。その次の理由は、主役の円仁役に上條恒彦さんという有名俳優の方がつかれ、さらに母役として阿部百合子さんというこれまた芸暦の長いプロの俳優さんがなさった、ということであろう。あるいは上條さんの、息子コウさんとの始めての共演とか、他にも沢山理由はあるだろうが、いずれにしろ、住民が参加し一つのものを作り上げ達成していくという、モデルケースの一つになったであろうことは確信してやまない。 |

||

「実は、岩舟町にゆかりの円仁さんを題材として、住民参加型ミュージカルを作ろうと思うのですよ。」 岩舟町の文化会館コスモスホールの岩崎館長さんが、こう笑顔で話されたことを昨日のように思い出す。そしてその後、長い、長い、練習やら、準備やら、何やら、かにやらがあって、本番を迎え、多少のことはあったにしても、何とか最後の公演までなし終えることができた。そして岩舟におけるすべての公演が終わり、夜遅くに皆が帰った後、実行委員長の水戸部さんと監修であった私との三人だけで慰労の食事会をした。そのときに、いつも謙虚な館長さんがこっそりと我々二人にこんなことを言ったのを思い出す。 「私たち、すごいことをしちゃったんですねえ。」 と。 |

||

では私たちのなしたことはでは、何処がすごかったのか。しばらく、できるだけ客観的な目でつづっていこう。 まず、4館の館長さん及び担当の方たちの努力で、地方自治体を動かし、教育委員会を動かし、予算を取り、助成金をとり、人を集め、配置したことが第一であろう。彼らは根本的な、しかも最も重要な役割を果たされた。もちろんプロデューサーのFさんの努力は特筆に値する。Fさんは他の人に任せず、全部一人でやろうとされていた。 次に、脚本・演出の田中暢さんの勤勉さと心を捉える指導力、それに踊りを指導された石橋寿恵子さんのダンスの創造力と心細かなアドバイス、さらに藤城稔先生と佐久間大和さんとの作になる、美しい旋律の曲々とであろう。(合唱、ダンス指導は各都市で別の指導の先生たちもいた。当然その方たちも含まれる。) 次に、上條さんといったレベルの格段に違う役者さんたちだけでなく、若いプロの役者さんやオケの方たちの熱の入ったパフォーマンスであろう。(これに関しては面白い話がある。田中さんと惟暁(あえて演技上の名前とする)との三人で上田公演の後、温泉に浸りながら、田中さんが「あんな、大根役者だと思っていた惟暁に、今日は持っていかれ(泣かされて)しまったものなあ」と言った。それだけ熱を込めての演技だったことがわかっていただけよう。) 次に、本物の僧侶の参加であろう。比叡山延暦寺を始め、天台宗とその地区にある教区の支持を得ることができたことも大きい。脚本中に声明を歌う部分があって、そのために、各都市に近い僧侶がそれぞれ十人前後集められた。「声明を聞きに来た」という人もいた。また毛越寺の南洞頼賢師が数箇所で「延年の舞」を舞っていただいたのも非常に重要なことであった。 次に、円仁に関する本を書いている玉城妙子さんや、裏方に徹して劇を支えた(衣装を管理したりあるいは作成したりした)方々、あるいは円仁袋を作成したり販売した方々、あるいは実行委員を含めた方々の見えない所でのボランティアであろう。 次に、参加者全員が気持ちを一つにして、即ち小さな個人やグループやらの自我の押し付けなしで、練習と本番を迎えることができたことであろう。言い換えるならば、彼らは、上條さんをはじめとするプロの役者さんたちを最後まで尊敬していた。一緒にやらせてもらえる、という謙虚な気持ちが緊張関係を維持させたことも間違いない。それは地方都市での上演が多かったということと無関係ではないかもしれない。 次に、中国と韓国の大使館の後援を得ることができたことであろう。 そして最後に、4都市の人たちが「円仁」で結ばれていたことであろう。これを通じて4都市に共通な「気持ち」が育まれた。それは他の題材では難しいことだったかもしれない。(円仁さん自身についてはまた機会があれば触れたい。) |

||

私自身に関して言えば、あまりに多くのことを学んだ。具体的には個人的な問題に帰属するので述べないが、では、私たちの実際になしたことは、得たものは、残したものは何だったのだろうか。今となって追想してみると、一年前には夢を見ていた、というようにも感じる。しかしこの音楽劇というスタイルが地方の都市で上演され、多少の認知を得、住民の団結力を生み出したという事実は消えない。そう、私たちは間違いなく言い切ることができる。「その時私たちは生きていた」と。 私自身に関して言えば、あまりに多くのことを学んだ。具体的には個人的な問題に帰属するので述べないが、では、私たちの実際になしたことは、得たものは、残したものは何だったのだろうか。今となって追想してみると、一年前には夢を見ていた、というようにも感じる。しかしこの音楽劇というスタイルが地方の都市で上演され、多少の認知を得、住民の団結力を生み出したという事実は消えない。そう、私たちは間違いなく言い切ることができる。「その時私たちは生きていた」と。舞台の様子はビデオに収録されているので、見ようと思えば見られないこともないのだけれど、私は一度として見たことはない。それは何故か。舞台とは人生と同じ、一回きりのものである。ビデオを通して見ても実際の舞台とは違うものだ。日記を見たってその生きた実感を再現することができないのと同じだ。実際に劇場に足を運ばなくては劇のよさや悪さ、リアリティーはわからない、と。うん、それはわかる。しかしそういう理由で見ないのではない。本当に欲しいものがあるときには、人は、期が熟するまで、それをなかなか口にできないという経験はないだろうか。それと同じことだ。だからこそ私は、今は、今も「円仁」を畏れている。まだその段階まで行っていないのだ。(具体的には、先の歴史学者の金言を思い出してほしい。) |

||

| 今回多くの友人に出会った。いちいち名前は挙げないけれど彼ら、彼女らはまさしく生命力を体にみなぎらせていた。このホームページがリンクしているソプラノ歌手の中村友香さんもその時からのご縁である。 最初私は彼らが怖かった。たとえ役柄であるとはいえ、そのストレートな感情の表現は一体何だ。私たちはむしろ自己の感情を押し包み、他者との共存を重要視することを教えられてきたのではないか。私はそれで彼らのエネルギーが怖かった。と同時に心の中ではしばしば思った。「自分は人生を全力で、精一杯生きてきたのであろうか」あるいは「自分の心にうそをついてきたのではなかろうか」と。だが個人として彼らに接してみて、初めて本当のことがわかってきた。彼らはプロであり、それを演じているのであり、当たり前なのだが、舞台のような現実が日常生活ではありえっこないのである。そして感情の表現にしても――人生経験が芸に影響することがあったとしても――訓練のたまものなのだ。だからこそ彼らはプロとしての生活ができるのであり、我々もお金を払って芝居を見に行くのだ。そして彼らはすべて、個人的に付き合ってみると、非常にフランクな人たちだった。ただ芝居が好きなのであり、たまたま仕事が芝居であった、というわけだ。 |

||

最も重要な、劇の内容については・・文章が長くなってしまったので、これはまたの機会としようか・・。 |

||

つい先日訪れた、南インドのきれいな庭園の中で、ブーゲンビリアの花を見つつ口について出たのもやはり「円仁」であった。 「果てしない 海を 渡り尽くした ・・海よ 海よ」 今だって寒空の星、オリオンの配列を見ればこんな曲が口に出る。 「北東の風 百億光年 星のかがやき 星を らしん盤に 舵(かじ)をとる」 心がセンシティヴになっているときには、中村さんの独唱になる、哀愁あふれる次の曲が頭をよぎる。 「道なき道 それが 道 草の動きを 見て 人の 行けるを 知る」 |

||

今年は、今日、冬至と甲子が重なるという珍しい年となった。来年の今頃、よき「一年早々」となり、悪しき「一年早々」とならぬことを願いつつ・・。必ずや不景気なんていう文字が紙面に氾濫しないことを期待しつつ・・。 |

||

いや、そんな話題ではなく、やはり最後は、上條さんの大迫力の音量をともなった、あの美しい旋律で終わろう。 「・・ああ いくつもの ああ いくつもの 尊き いのちの上に 私は ある・・」(「円仁のアリア」より)

|