| 「円仁の顔・・その三態」 | |

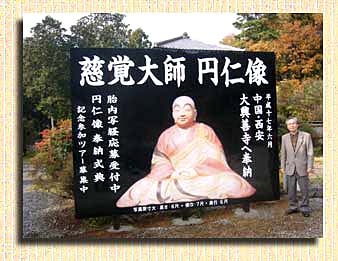

| 大慈寺に、新しい円仁像がやってきた。 大慈寺にはもともと、ご自刻といわれる円仁像が奉安されているが、それとは別の円仁像が新たに寄進された。中国に依頼して作成された石像だ。 やってきたなどと言っては奉納者、栃木市でラーメン店「どさん子」を経営する須藤豊氏に失礼になるかもしれないが、この坐像のイメージは、「鎮座」という感じではなく「やってきた」という表現がしっくりする。それはただ単に屋外にある石像だからという理由だけではない。この像のもっている特徴による。 この円仁像は、高さ六尺もある立像だ。編み笠をかぶり、右手には杖、左手には数珠をもって、ひたすら長安の都を歩いている姿を表している。その徒歩の姿は、「立ち寄る」という表現にふさわしいものといいえると思う。 語義的に言えば、立ち寄るということは、どこからかどこかへ行く旅の途中ということだろうが、この円仁像はそれだけでは見落とすことができない、普通の僧侶の像とは違う特徴を伺うことができる。 この円仁像は、普通の袈裟をかけていない。 円仁様が中国求法の旅の途中、中国では皇帝武宗による仏教の大弾圧が起こった。  世にいう「会昌の破仏」である。中国の大きな法難は四度発生したが、その一つに円仁様は出くわしてしまったのだった。迫害は外国人僧侶にまで及び、円仁様は袈裟を脱がざるをえなくなった。しかし、一たび仏教の袈裟をまとったからには、袈裟を脱ぐということは仏教徒でなくなることを意味する。一体どうしたらいいのだろうか。この法難を逃げるためだけに、とりあえず袈裟を脱ぐのも仕方ないのではないか。いや、そうするわけにはいかない。仏教徒にとって三衣一鉢、これより大切なものはない。それでは、この袈裟を折りたたんで、首に巻いたらどうであろうか。これならば袈裟には見えまい。円仁様はそう考えた。 世にいう「会昌の破仏」である。中国の大きな法難は四度発生したが、その一つに円仁様は出くわしてしまったのだった。迫害は外国人僧侶にまで及び、円仁様は袈裟を脱がざるをえなくなった。しかし、一たび仏教の袈裟をまとったからには、袈裟を脱ぐということは仏教徒でなくなることを意味する。一体どうしたらいいのだろうか。この法難を逃げるためだけに、とりあえず袈裟を脱ぐのも仕方ないのではないか。いや、そうするわけにはいかない。仏教徒にとって三衣一鉢、これより大切なものはない。それでは、この袈裟を折りたたんで、首に巻いたらどうであろうか。これならば袈裟には見えまい。円仁様はそう考えた。そのようにして、すなわち袈裟を折りたたんで首に上手にかけているお姿、それが大慈寺の境内にやってきた円仁像のお姿だ。 平成16年12月4日にその円仁像の開眼法要が行われた。 開眼。眼(目)を開くこと。この像は最初から半眼に眼は開いています、と。そうではない。精神の、御霊の、精神の眼である。 私の思いは一つだった。奉納者須藤氏が台石の裏面に彫り付けられた「この星が平和であるように」という思いと質的には同じことを思った。参拝された方の平安をもたらしてくださいますようにという気持ち、それしかなかった。それが私にとっての仏像への「ノミ打ち」に他ならなかった。 そもそも千二百年も前になくなった神霊を呼び出し、その眼を開くことができるのだろうか。呼び出して開眼したはいい。では本当にそのおいでになった神霊は円仁様なのかどうなのか。降霊した神霊が本当にご本体かどうか調べるために、神道にはサニワという役があるが、仏教にはそれがない。 また、人間として生まれ出でたときには、高くても六尺ほどの肉体に霊魂が宿り、様々な活動を終えて肉体を離れる。その霊魂の大きさは、六尺に止まらないであろう。果てしないほど広がっているに違いない。それを再び、六尺の身体の像にご鎮座いただくというのはいかがなものなのか。 仏教のお次第にのっとるしかない。それ以外に自分には開眼を行う手段がない。 したがって、ここに円仁様の神霊がお宿りになり、参詣される方々に安寧をもたらしてくださいますことを、とだけ祈ったのだった。 この辺の事情を諸先輩たちはどのように考えられていたのか。数年前に他界された天台宗僧侶であり仏師であられた、西村公朝先生は次のように書かれている。 「仏像が仏像になるためにはある儀式が必要です。仏像を造ったからといって、すぐにそれが仏の法力を発揮するわけではありません。仏像が完成して、祭壇に安置し、御魂入れの儀式、つまり開眼式というものを行って、はじめて仏像は本来の仏像になるのです。」(『仏像は語る』新潮文庫 p.94)と前置きした上で、次のようにも述べられている。 「正しい儀軌どおりに造られた阿弥陀如来像に対して、お坊さんがお経を読んで本宮から御魂を呼び出し、開眼式を正しく行っても、阿弥陀如来が映るかどうかの最後のスイッチを押すのは、実は信者さんなのです。拝む側にその気持ちがなければ、せっかく御魂を迎えてもなんの意味もないことになってしまいます。」(同 p.95) この文章を読み、自分には大変に心強いお言葉として受け止められた。当日、このお気持ちをもととして、自分なりの儀式を済ますことができたのだった。 お寺で売られているお守りだってそうだろう。これを手にする人に幸福があるように、と祈ってお渡しする。当然だけれど、それが祈祷をする者の基本姿勢であろう、と思う。 仏像は人に近いお姿だけれども、お墓は人間の形とはかけ離れているので、祈りにくい、という説は当たらない。墓を先祖の家だ、といった人もいるように、お墓の場合には仏像とは事情が少し違うようだ。この辺は文章としては書きにくいのであるけれど・・。 「これが円仁様だ、という顔とか姿がどうしても欲しいのですよ」。中沢教伊仏師が身を乗り出すようにして熱弁する。円仁像作成に取り掛かるときの中沢仏師の気迫に、住職としての自分はむしろ押されぎみだった。 最澄様にしろ、空海様にしろ、それがどなたの作成であれ「これは最澄様」「これは空海様」と見た人は理解できるほどイメージが定まっている。そういったイメージを円仁様にも作り出したい、と中沢仏師の訴えである。 「この仏像は円仁だ」というように、万人がわかるイメージの定着は無論望むところではある。だが今までに「これが円仁様である」として決まったお顔というのがない。たとえば輪王寺様にある円仁像は目を見開いているお姿だ。黒石寺様のお顔は少し異質な感じがする。山寺の御首像は、他界後すぐに作成されたものであろうけれど、どこまで写実的に造られたのかには疑問が残る。もちろん大慈寺にも円仁像は存在する。しかし実際には円仁様の時代が下がっていると思われるので、難しい面が多い。 様々な意見をお互いに出し合ったが、最終的には一番知られている、一乗寺様が所蔵されている肖像画のようなお姿にするのが最も適切であろう、という結論に至った。座禅の形で瞑目し、ふくよかなお顔に幾分笑みをたたえている慈悲のお姿だ。 巨大な仏像を彫る前には、モデルとして小さい仏像が必要となる。そのお顔も誠に福々しい、穏やかな円仁様だ。 中沢仏師の先の言葉は、今年の6月に、西安(昔の長安)にある大興善寺に慈覚大師円仁像を奉納することになった仏像の、作成を手がけるときの最初のやりとりの一場面である。 経費的なことを考えれば、中国の人の手になる、木造であれ石造であれ、仏像の方が安上がりであるのはわかる。しかし中国での「次以降」のお寺ではそれでよいとしても、最初の寺においては、日本人の彫った、日本式の仏像であるべきだという意見が大勢であった。そして最初に円仁の顔を決定するというのは、これまた容易ならざること、一番の難題であった。しかしながら、我々の憂慮以上に、実際の作成に当たっておられる中沢仏師の苦労は、われわれの想像をこえるものであったであろうことは想像に難くない。 中沢仏師と仏像論議をする中で、いろいろなことを学んだ。 例えば仏像、仏画の耳の大きさだ。これで写実的なお顔か、仏像的なお顔かの判断ができるのだそうだ。 また衣にしても、時代でも違えば人でも違う。ましてや肖像画では後ろ側が描かれていない。これは想像に依拠して描く以外に手はない。顔だって、一枚の肖像から立体的で、どこから見ても「円仁」を表現するのは、大変なことである。 大慈寺にかかわる、これら一連の仏像奉納という動きというのは、実は、浪花清仏師様  が平成15年に、廬遮那仏を大慈寺に奉納いただいたことから始まっている。この宇都宮在住の九十歳の仏師様は、その優しいお人柄とは裏腹に、仏像に向かったときのお顔は厳しい。厳しさゆえの慈悲のお顔であると拝察申し上げている。 が平成15年に、廬遮那仏を大慈寺に奉納いただいたことから始まっている。この宇都宮在住の九十歳の仏師様は、その優しいお人柄とは裏腹に、仏像に向かったときのお顔は厳しい。厳しさゆえの慈悲のお顔であると拝察申し上げている。円仁像が海を渡る。仏法を中国に求め、苦労して帰国された円仁様が、今度は円仁様の理想をかなえるべく、中国の地に、六尺もある坐像の形で鎮座される。これは円仁様を信仰される人だけでなく、仏教にかかわる人すべての夢である。そしてこの私の夢でもある。それがもうすぐ、まもなく実現されようとしている。 古代中国をめぐって求法をした円仁様が、再度石像の形で中国から大慈寺に来た。そしてまた別の一体の円仁様が、日本で作成され、6月に再度中国へと旅立つ。かたや中国へ、かたや日本へ。観音が三十三の姿を世界中に現すように、円仁様のお姿が世界中に生まれつつある。今まさに、円仁様は再生し、世界の三大旅行記を書いたという、それ相応に正しい評価が与えられる時期が来ていると思えてならない。 上弦の月に照らされて、新しい円仁像が大慈寺にやってきた。昼間とは違って夜になると影が強くうつるが、白い石で作られているので、恐ろしいといった感じはしない。むしろ、一つの夢幻かと思われる世界が、大慈寺の境内に作り出されたといってよい。 この円仁様がやってきた最初の夜、すくっと立っているお姿を見た感動は、再三度、見慣れていく中でこの感動は薄れていくであろうという予測とともに、しっかりと自分の心に刻まれた。見るものがすべて新しく、円仁の空間を白く照らす上弦の月も、何やら未知の物質のようにも感じられたのも不思議ではない。 そう、「円仁像がUFOを呼んでくる」という何とも唐突な、しかも予言めいた言葉は、あるいはこのときに成就したのかもしれない。

|