|

お手軽に作れるセンサー さとちゃん

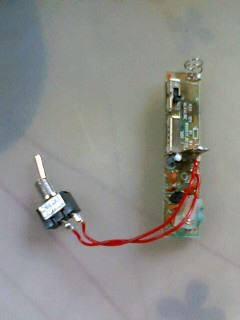

左下の画像の物は百円ショップでは購入できない部品です。コードレスチャイムの送受信機一式セット、これは各メーカーから色んな種類が発売されておりホームセンターなどで、およそ二千円前後で販売されております。各商品の電波受信可能な距離は15~50メーターといったところです。しかし実際は、どの商品もさほど受信距離の性能差は大差ないように思えます。どの商品でも車内に受信機を置いた場合は、電波が10メーターと届かない場合がありますから、受信距離の長さでコードレスチャイムを選ぶより送信機のみ別売されている商品を購入した方が、竿数に合わせて送信機を増設する時に安あがりに済みます。 ちなみに、画像の送信機は既にカバーを外した基盤のみの状態で写っています。配線、そして目玉クリップを送信機ケースに取り付けるためのネジとナット、画像左上のパッキンは目玉クリップを固定するネジ部からの水滴の進入を防ぐ為の物です。(このパッキンはホームセンターで見つけました。何用のパッキンかは?です) これは無くても製作可能ですが、雨天釣行が多い人はパッキンがあった方が送信機の防水性をより高めます。水辺は露も多いですからね!パッキンは、百円ショップで販売している水道用のゴムパッキンでも代用可能ですし、他にもパッキンに代用できる物が探せばあると思います。 あとはセンサーに付けるスイッチですが、サイズは小型の物が良いでしょう。大きいスイッチではアタリに反応しにくくなります。意外にこのスイッチを売っている所が少なく、ホームセンターでも販売していない所が多いです。なかなか見つけられない方は、少し値段が高くなりますがカー用品店でこのタイプのスイッチを販売している事が多いので探してみてくださいね。また、秋葉原でスイッチとそれに合ったサイズの防水キャップ(右下図参照)を購入すると、センサーがよりかっこ良く仕上がりますよ!

部品が揃ったところで、いよいよ製作に取り掛かります。まずは使用する竿立てに合わせて、センサーを竿立てに固定する目玉クリップとスイッチの位置決めをします。実際に竿立てにセンサーのケースをあてがい、ここで正確に位置決めしておきましょう。

上で決めた位置にドリルやキリなどで穴を開けていきます。開けた穴が小さい場合はドライバーをねじ込んで、むりやり広げてしまっても良いと思います。そして、穴を開けたら表と裏のバリをカッターで綺麗に取っておきましょう。面倒ですが、この作業をきちんとやっておくと防水性が変わってきます。管理人さんのような雨男でしたら必須作業です!(笑)

ネジにワッシャーとパッキンをはめて、それを使って目玉クリップをケースに取り付けます。

スイッチ用の穴開けです。アタリのスイッチを取り付ける重要な部分ですので、穴の位置を良く考えてから開けましょう!穴を開けたら、ハンダ付けに入ります。アタリ用のスイッチの足に配線をハンダ付けして下さい。次にチャイムの基盤にあるスイッチの根元の足の部分に配線をハンダ付けしていきます。基盤にあるスイッチの足の、どことどこが接触するとチャイムのスイッチが入るか?実際に電池を入れ、チャイムが鳴るか試してからハンダ付けしましょう。スイッチの足元の裏側(図を参照してください)にハンダ付けをすると良いでしょう。また、ハンダ付けに不安があるようでしたらハンダ付けした後、上にパテを盛るとハンダのはがれや接触不良を防ぐことが出来ます。接触不良などで、大鯉のアタリを逃す事の無いよう丁寧に作業しましょう!

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||