(C)Talk Line/小学校/算数/5学年/平行

平行な直線のかき方 スモールステップ!

栃木県都賀町合戦場小学校 新村勲

黒板やサイトで例示しても、なかなか平行な直線のかき方がわからない子はいませんか。1対1で教えるとその時はできても、一人でやらせてみるとどのようにやればよいのか分からなくなる。2つの三角定規をどのように置けばよいかわからず途方にくれている。

考えてみれば、三角定規の辺と辺を合わせるというのはかなり高度なことである。表裏の組み合わせを含めると54(3の3乗の2倍)通りもある。基準線にどちらの三角定規を合わせるかにもよるので、さらに2倍の108通りにもなる。その中から選択する。

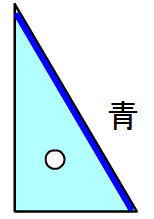

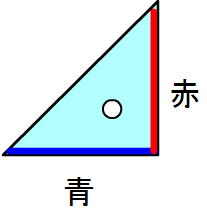

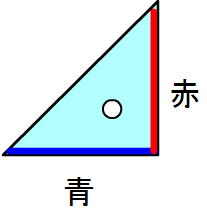

そこで、一目で分かる工夫をしたい。赤と青のマジックで三角定規の辺に色を塗る。使う辺を限定する。こうするとはっきりする。

さらに漢字スキルの要領で、スモールステップで練習させる。

このような考えで、このサイトを作成した。このサイトを活用して学習すれば、だれでも平行な直線のかき方が分かる。このサイトで学習したあとに教科書やスキルの問題で習熟を図る。練習プリントとフラッシュサイトがセットになっていて、そのまま授業できる。

ご指導・ご批判いただければ幸いである。

|

(1)まず、三角定規にマジック(油性)で赤と青の線をつける。(実物の写真と上手な色の塗り方)

|

|

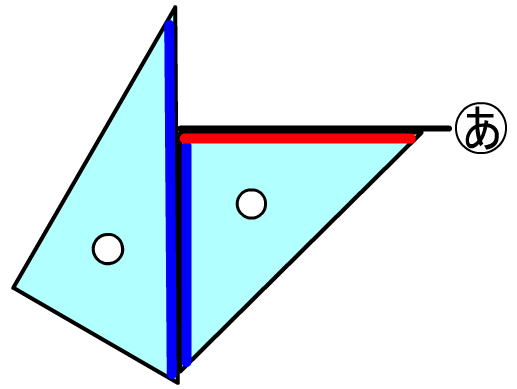

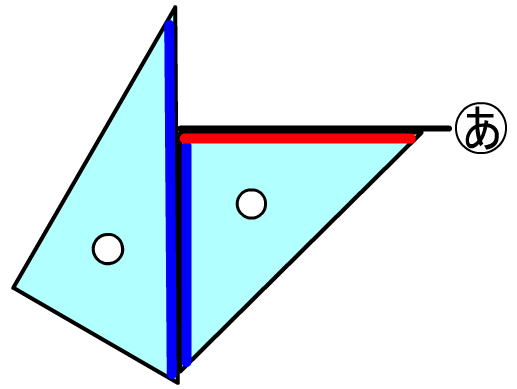

平行な直線をかくときには〈あ〉の線に赤を合わせる。青と青を合わせて平行移動。赤線が平行な直線になる。 |

平行な直線のかき方で大切なのは、最初から2枚の三角定規を持たせないということだ。苦手な子は最初から2枚の三角定規を使わせるとどのようにおけばいいのか分からず混乱する。

まずは、1つの三角定規で「このように移動すると平行な直線がかけるんだ」と見通しを持たせるのだ。1つの三角定規で何度も平行移動を練習させる。1枚だと正確に平行移動するのは難しいので、2枚目の三角定規をレール代わりにすればよいことに気づかせる。

「 1つだとずれやすいので、もう1つの三角定規をレールにします。」

「 レールにそって上手に動かしましょう。」

「 レールの方の三角定規はしっかりとおさえます。」

2枚の三角定規で平行移動の練習を何度かさせた後に直線をなぞらせる。 |

| 表と裏両方とも塗る。教師が塗ってあげるとよい。 |

(2)プリントを印刷する。

垂直な直線のかき方スモールステッププリント① ② ③を印刷しましょう。

(用紙を「A4の横」または「B5の横」に指定してプリントアウトする。)

まず1つの三角定規で平行移動の練習→うすい線をなぞる→点線をなぞる→自分でやってみる のステップで練習する。

(3)フラッシュのサイトをプロジェクターで投影して、授業する。

(2)のプリントに対応したフラッシュサイトをプロジェクターで投影して、授業する。

(4)しっかり定規をおさえられない子へ(しっかり定規をおさえる方法)

三角定規を平行移動するときにレールにする三角定規がずれてしまう子。最後、直線をかく時に、2枚の三角定規を同時に押さえることが上手くできない子がいる。変に力を入れすぎたり、指全体で押さえるなど変な押さえ方をしているのだ。このような子には次のように言う。

「人差し指、中指、薬指の先で定規を押さえ、第一関節を内側に軽くそらしてごらん。」

このようにすると上手に押さえることができる。

普段からミニ定規を使用させ定規の扱いに慣れさせておくことが大切だ。 |

※ 垂直な直線のかき方スモールステップと合わせてご使用ください。

[インターネットランドへ] [トップへ] [メール]

-(C)TOSS Isao Niimura, All right reserved. -