|

岡田家にある歌麿をはじめとした浮世絵

東洋独特の優美ですらりとした美人画である浮世絵。浮世絵の一種に春画があります。春画とは、特に江戸時代に流行した性風俗(特に異性間・同性間のSEX)を描いた絵画です。笑い絵や枕絵、枕草子(春画の本の意味もあります)艶本、秘画、ワ印ともよばれています。多くの浮世絵師が春画を描いています。当岡田家にも多数の春画が残されています。歌麿が何度も栃木市を訪れていることは、現岡田記念館館長、岡田陽子がすでに平成8年に日刊栃木新聞にも記していますが、最近つとに知られるようになりました。平成26年3月5日にNHKテレビの歴史秘話ヒストリアにおいても栃木においてのスポンサーであった善野喜兵衛家で「雪月花」三幅対が描かれた様子を放映しております。ただし江戸時代において浮世絵師は身分が賤まれていたため、出入りしていたのは専ら商家で、武家には出入りは出来ず、当家を訪れた記録はありません。浮世絵は民衆の中から発生した芸術で、町人達の強力な支援と要求をバネとして発展したものです。当家に残る枕草子をはじめとした浮世絵はいろいろな時代の先祖が購入したものです。ちなみに、現岡田家当主の祖父である24代嘉右衛門が収集したものの一つに浮世絵があります。最近、美術館などで歌麿展があるときに貸し出しているのは祖父が購入したものが多いです。

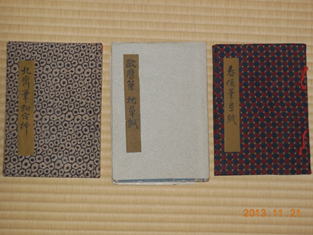

浮世絵は菱川師宣により始まり、鈴木晴信や勝川春章を経て、次第に民衆の中に根を延し、歌麿に至って最盛期に達し、みごとに大輪の花を咲かせました。それ以降、清長・写楽・北斎・豊国・広重等々、次々と個性豊かな作家達を輩して、黄金期を迎えたとされています。それぞれの時代を代表する3人を選ぶと鈴木晴信・喜多川歌麿、葛飾北斎となるでしょうか。それぞれの特徴を挙げると以下のようになると思います。晴信が描く女性はいかにもなよなよとして愛らしいが、こんな女性でも男女のまじわりを描いた主人公たりうるという点がすばらしいと思います。歌麿の場合は艶本でも江戸枕絵の頂点を築いており、美しいと思います。北斎の枕絵はかなり複雑な構成をもっています。その3人の枕草子で当家にのこっているものが下記の写真です。

晴信、歌麿、北斎の枕草子

|