TOPへ

自分で天体観測所を作る場合や観測機材、観測方法などについてのノウハウを公開しています (順不同です)

TOPへ

自分で天体観測所を作る場合や観測機材、観測方法などについてのノウハウを公開しています (順不同です)

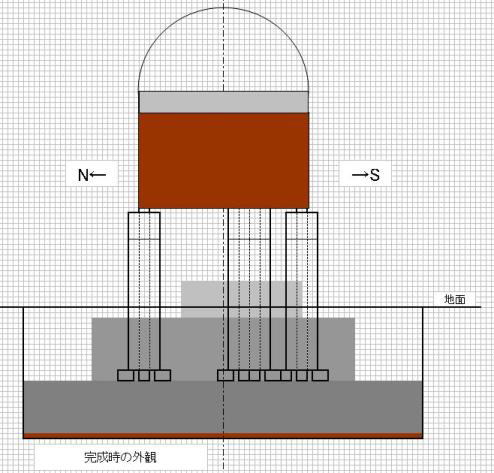

| 観測室ベースを鉄骨で作る ななつがたけ北天文台の観測室の床は、地上から2mぐらいの高さにあります。四隅に柱が立っていて、その上に観測室のベースになる四角形があります。これは20cmx20cmのH型鋼でできています。図を見ると1辺が3.2mとなっていますが、この図を建築屋さんに渡して製作してもらうと、完成時には1辺が3.2mにはなっていません。 柱と梁の接続部分は鉄板を溶接するのですが、それが1カ所につき約25mm外にはみ出します。外寸で1辺が5cm大きくなります。はみ出さない工法も可能なようですが、作業依頼時に「完成時に外側へのはみ出しがないようにしてほしい」とお願いしたにもかかわらず、しっかり26mm程度はみ出ていました。また、ご覧の通り、上側の面にも鉄板とナットが出っ張ります。この出っ張りの処理に苦労します。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 公共天文台と個人天文台 天文台には、大きく分けて公共天文台と個人天文台があります。両者には歴然とした設計コンセプトの違いがあります。 公共天文台の場合、最優先されるのは「安全」です。安全性が最優先され、安全確保のための予算枠というものはあってはなりません。必要なだけのお金をかけるべきです。夜間、暗いところで使うものですから、あらゆることを想定し、「想定外の事故」というものを排除しなければなりません。 次に優先されるのは、使い勝手の良さです。天文台への出入りや望遠鏡をのぞくとき、無理な体勢や窮屈な姿勢にならなくても良い設計が必要です。もちろん、足を取られたり頭をぶつけたりするようなことがあってはなりません。自治体が作る天文台や営利目的の天文台なら、体の不自由な人でも見学できる設備も必要です。個人が作る天文台でも、不特定多数、天文についての知識のある人・ない人、いろいろな人が使う場合は、公共天文台と見なすべきです。 これに対して個人天文台の場合、一人、もしくはごく限られた、天文台や望遠鏡への深い知識がある人が使うことになり、オーナーが良い点も悪い点もすべてを把握しているわけです。安全については、オーナーが気をつければいいことで、最重要ではありません。それよりも、最小限の予算で最大限の目的が達成できる設備や機材をそろえることを考えればいいわけです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

基礎の穴掘り |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 極軸合わせ 天頂付近の星を恒星時ガイドしながら、それが東西南北、どちらにずれていくかを見て極軸の向きを少しずつ変えていきます。これは赤道儀の追尾精度が高いことが前提です。 ・ 恒星が南へ動く時 --- 方位が東へズレているので西へ向ける ・ 恒星が北へ動く時 --- 方位が西へズレているので東へ向ける ・ 恒星が東へ動く時 --- 高度が低いので高くする ・ 恒星が西へ動く時 --- 高度が高いので低くする まず先に水平方向のずれを修正します。水平方向の調整には、ピラーを台座に固定しているボルトをゆるめなければなりません。これをゆるめたり締めたりするとき、極軸が上下方向に動きます。先に上下方向を決めても意味がありません。 (よく考えるとそうでもないが、水平が先の方がいいでしょう) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ノウハウ集目次へ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

赤道儀の台座 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 地面は揺れる 天文台を作る場所としては、地盤そのものの強度が大切です。かつて湿地だったようなところは家を建てるだけでも、相当な地盤に対する強化工事が必要です。そこに天文台は無理でしょう。建築屋さん経由で、専門家に地盤の強さを測定してもらえますが、天文台建設に向くところはそう多くないようです。 多くの小規模天文台は、天文台内やその周りを人が歩くと揺れます。たいていの場合、天文台が完成してから「地面てこんなに揺れるのか!」と気が付きます。長年の夢の天文台もそれでは色あせてしまいます。そうならないように、あらかじめ揺れないだけの基礎工事が必要です。 また、地盤がどうあれ、近く(目安として100m以内)に交通量の多い道路がある場合は、そこに天文台を作るのはやめた方がいいでしょう。車が通るたびに揺れて、じっくりと惑星を観察することなどできません。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

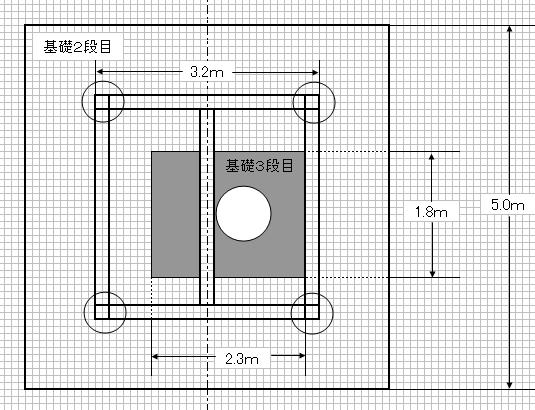

| 天文台の基礎工事 上記のように、地面というのはかなり弱いもので、結構揺れます。それを押さえるためには、大規模で重い基礎を作る必要があります。 ななつがたけ北天文台の場合、図の灰色の部分(ドーム直下を除く)がすべてコンクリートで、一番下は 8m x 8m 厚さ1mです。(図の方眼は10cm) コンクリートが3層になりますが、すべてに多くの鉄筋が入り、間も鉄筋で連結され一体化しています。 コンクリートは全体で200トン以上使いました。これは個人天文台としては途方もない量だと思います。大型ミキサー車が10トン積めるとすれば20台を越えます。これがすべて土の中に埋まりますが、これでもやや控えめと思っています。ドームや望遠鏡の値段に比べて、コンクリートというのは結構安いものです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 赤道儀台座の位置 ななつがたけ北天文台の観測室ベースと赤道儀台座の位置を表した図です。望遠鏡ベース(白い円)が中心から南にずれているのは、見て明らかですが、よく見ると西にもずれています。 赤道儀や鏡筒、観測室の構造によっては、赤道儀ベースの位置は南にだけではなく、東西方向にもずれます。観測室がきちんと東西南北を向いていない場合は、特に気を付けてください。 いずれにしても、望遠鏡ベースの位置は、必ず観測室中心から外れます。基本的には、赤道儀の不動点がドームの中心に来るように望遠鏡ベースの位置を決めればいいわけですが、片持ちフォーク式や変形赤道儀の場合、鏡筒を天頂に向けたとき、主鏡が観測室の中心に来るようにすべきでしょう。 また、観測室がきちんと東西南北を向いていない場合は、不動点が西寄りか東寄りに振れ、多少南にも寄るわけですから、さらにずれます。このずれがどちらにどれだけかは、望遠鏡のベースの位置を決めるときにきちんと計算しなければなりません。それ以前に、観測室が四角形の場合、真北から何度傾いているかを正確に測定しておかなければなりません。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

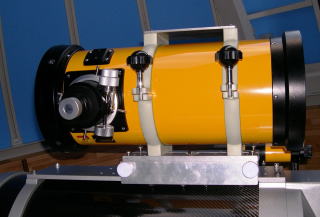

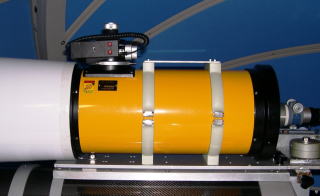

| 太陽望遠鏡 小さくて高価な単機能望遠鏡ですが、一度覗いてみるととてもおもしろい望遠鏡だとわかります。覗いたことがない人は、「誰があんなもの買うんだろう?」と思うかもしれませんが、これを手にすると毎日でも、1時間おきにでも覗きたくなります。 太陽望遠鏡は昼間使える天体望遠鏡なので、大勢の人が集まったとき、代わる代わる見ることがあると思います。初心者にそれを覗かせるときは、どうしてこれの場合、直接太陽を見ていいのか、他の望遠鏡はなぜダメなのか、きちんと説明しなければなりません。それを怠ると後で不幸な事故が起きる可能性があります。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 虫除け 自分の観測所を星のきれいなところ(=民家の少ない自然豊かな山間部)に作った人は、次の問題をどうしているのでしょう。 ・観測室内に野ネズミが入り込み、あちこちかじり、フンを落としていく ・観測室内、もしくはその周辺、さらにニュートン鏡筒内にクモの巣を張られる ・天文台が様々な昆虫類のねぐらや越冬地になる (ちょっとした隙間にびっくりするくらいの数の虫が隠れている) ・時期により、あちこちガのサナギだらけになる ・スズメバチやアシナガバチなどが巣を作りに来る 虫にとっても雨露がしのげるところは貴重な場所なのはわかります。そこへ押し寄せてくるのはわかるし、人間の血は貴重な食料でもあります。しかし、やりたい放題にさせるわけにもいきません。先日、天文台にいたときには、35cmの斜鏡スパイダーの周りにクモの巣を張られました。スパイダーにクモの巣! 駄洒落にしかなりません。 とりあえず取った対応策 ・ネズミが床から観測室内に入れる隙間を発泡ウレタンで全部塞いだ ・1ヶ月有効というクモ除けスプレーを観測室の下側とドーム内に撒いた ・ムシがいやがる芳香剤のようなやつをドーム内外に置いた とりあえず、かなり効いているようです。他に何か良い対策はありますか? |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

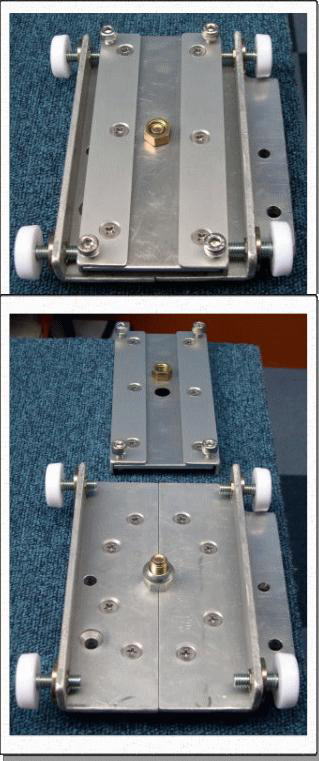

主望遠鏡とサブ望遠鏡の向きを合わせる 主望遠鏡の鏡筒にサブ望遠鏡を付ける場合、副鏡は主鏡と同じ方を向いてくれないといけません。副鏡の微動装置が必要になります。アリガタアリミゾで取り付けるだけで、副鏡が主鏡と同じ方を向くなんてことはあり得ません。 主望遠鏡の鏡筒にサブ望遠鏡を付ける場合、副鏡は主鏡と同じ方を向いてくれないといけません。副鏡の微動装置が必要になります。アリガタアリミゾで取り付けるだけで、副鏡が主鏡と同じ方を向くなんてことはあり得ません。サブ望遠鏡の微動法のひとつは、ファインダーと同じように6本のねじで鏡筒を押して向きを変えることです。しかし、小さくて軽い鏡筒ならこれでいいですが、大型鏡筒で重い場合は、6本のねじでは支えきれず、ガイド中にたわみで向きが変わってしまう可能性があります。TOA130は大丈夫ですが、ε180の鏡筒は、ネジで押すとへこんでしまい、ちょっと不安です。また、6本のネジで押すだけでは、鏡筒が真上を向いたとき、自分の重さでずり落ちてしまいます。それを防ぐため、鏡筒に固定した金具を光軸調整用リングに当てて、ここで重さを支えています。(右の写真の矢印部) しかし、これでも限界があるので、副鏡の向きを調整する装置を作りました。 市販の製品もありますが、ここでの用途に適当なものがなかったので、強度があり主望遠鏡からの高さを極力抑えた、下の写真のようなものを作りました。 中心の12mmナット1個で全体を支えます。このナットをきつく締めてしまうと上下方向が動かなくなってしまうので、ゆるくして遊びを持たせます。内側のプレートの四隅にあるネジで、上下方向を調整します。前後一方のネジ2本を同時に同じだけ回して、反対側のネジを2本同時に反対まわりに同じだけ回さなければなりません。面倒そうですが、やってみると結構簡単で、素早く主鏡と副鏡の光軸を合わせられます。このネジは、素手で回すだけで十分な強度で固定されます。工具を使うと締めすぎになり、プレートがたわんでしまいます。水平方向は、前側を十分にゆるめておいて、手前側のネジを回して調整します。位置が合ったら手前側をロックした後、前側をロックします。(「サブ望遠鏡微動装置」参照) 左の写真の微動装置は、10cmクラスの小型鏡筒用ですが、20cmクラス用の大型も作りました。アルミの厚さや大きさが違うだけで、基本的には同じ構造です。左下の写真が大型微動装置にε180EDを取り付けたものです。 しかし、最終的には、下の写真右側のように、さらに高さが低く構造が簡単なものに変更しました。こちらについては、サブ望遠鏡微動装置2参照。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ノウハウ集目次へ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

カラーCCD

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

サブ望遠鏡微動装置 「主望遠鏡とサブ望遠鏡の向きを合わせる」にも書きましたが、主望遠鏡にサブ望遠鏡を同架する場合、光軸を一致させるために、サブ望遠鏡側に微動装置が必要です。別項に自作した微動装置の写真が1枚ありますが、もう少し詳しく説明しておきます。 構造は2枚の写真を見ていただけばご覧の通りです。外枠と内枠があります。内枠の上には、まだ何も付いていない状態ですが、この上にアリ型金具や鏡筒バンドが付きます。 外側は、アルミ板の上にアルミアングルをネジ止めしてあります。四隅に白いつまみの付いたネジが4本あります。水平微動ねじですが、理屈としては、片側に2本だけで良いのですが、しっかり固定するために4本付けています。このネジは3/8インチで、OAデスクなどの脚の下に付いている高さ調整ネジです。ここは強度が必要ですので、こんな物がちょうどいいでしょう。サイズはこれ以外にもいろいろあります。アルミにタップを立てただけではすぐ壊れます。 右下の写真で、中央に太いボルト・ナットがあります。このボルト1本でサブ望遠鏡の重さを支えます。ナットはホンダのアルミホイール用球面ナット(貫通型)です。接触面が球面であることが重要です。球面ナットを採用しているのはホンダだけで、これはホンダのディーラーに行くと1個単位で買えます。安いものですが、「車種は何ですか?」と聞かれます。 車種により、長さや材質やメッキなどが違います(車種により、円錐ナットの場合もあるので注意)。何用でもいいですが、球面貫通ナットで長さが一番短いものを選んでください。ホンダに行って「一番短いもの」と言っても、社員はナットの長さなど把握していないのでわかりません。不審者と思われない程度に、駐車場でホンダの車をよく見てください。もっとも、貫通ナットは安物扱いで、見た目も悪いため、ホイールカバーがついているのが普通で見えないと思います。私が買ったのはフィット用の一番安いやつだったと思います。 ボルト側は太さ12mmです。ただし、ピッチ1.5mmです。M12のピッチは1.75ですからだめです。大きなホームセンターでは「細目」という表示でピッチ1.5mmの12mmボルトを売っています。 内側はシーソーになります。これはアルミ板1枚ではいとも簡単に曲がってしまうので、アングルで補強してあります。アルミ板とアングルをネジ止めするわけですが、ネジの頭が出っ張ってしまうと、上の面にいろいろなものを取り付けるときじゃまになるので、皿取りして皿ネジを使います。 四隅にタップをたて、M8のボルトを4本立てます。中央に13mmの穴を開け、下から来るボルトを通します。写真では見えませんが、13mmの穴の下側の面は大きく皿取りしてあります。直径30mmぐらいまで皿取りできる大きな工具が必要です。この円錐の穴に球面ナットが当たります。 このシーソーの上にアリガタ金具を付けたり、鏡筒バンドを付ければ良いわけです。上のナットは、きつく締めると動かなくなってしまうので、ガタガタしている程度でいいです。このナットに鏡筒や金具が当たらないよう、高さに注意する必要があります。 右の写真の微動装置は、10cmクラスの鏡筒用小型版ですが、20cmクラス用の大型も作りました。アルミの厚さや大きさが違うだけで、基本的には同じ構造です。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 有効最低倍率は有効? 一般的な日本人の瞳は、最大7mmまで開くと言われています。対物レンズと接眼レンズの組み合わせで、瞳径が7mmになるところを有効最低倍率といいいます。このとき、光学系で集めた光がちょうど全部瞳に入り、視野が最も明るく見えます。簡易的には、対物レンズの直径をcm単位で表した数字を1.5倍すると有効最低倍率になります。ななつがたけ北天文台の主鏡、35cmF4ニュートンでは有効最低倍率は約53倍となります。これ以下の倍率にした場合、主鏡で集めた光の一部が瞳に入りきれず、集めた光を無駄にすることになります。しかし、53倍以下にしてみると明らかに覗きやすくなります。瞳径が7mmより大きくなるので、目の位置が多少ずれても視野全体が見えます。初心者にはこの方が覗きやすいでしょう。このため、有効最低倍率より低い倍率にすることは、必ずしも無駄とはいえません。 反対に、有効最低倍率より高い倍率にしたとき、視野が暗くなって淡い天体が見えなくなるのでしょうか。35cm主鏡で54倍と70倍でM31を見くらべました。このとき周辺の淡い部分が良く見えるのは70倍の方です。倍率を低くすると、バックグラウンドの光害の光も増幅されて、星雲の淡いところをかき消してしまうためにこうなるのでしょう。ななつがたけ北天文台は、空の暗い良い立地条件にもかかわらず、透明度の良い時でもこのようなことが起こります。これは、もはや日本国内では有効最低倍率が有効に使えるところなど存在しないということでしょう。 有効最低倍率という数字に惑わされることなく、それ以下、それ以上の倍率を試してみて、対象天体または対象観測者に適した倍率を選択することが大切です。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 部品や材料をどこで買うか 天文台や望遠鏡、部品を自作しようと思ったとき、アルミ板やアングル、ねじ、工具などをどこで買ったらいいのかわからない場合も多いと思います。近くのホームセンターを探してすべてそろえば問題ないですが、そうはいかないでしょう。ネジひとつとっても、ちょうどいものが店頭にない場合が多いと思います。もし、買いに行けるところに「ジョイフルホンダ」があれば多少遠くても行ってみてください。品数が他とは全然違います。木材やネジ、工具などならばそこで全て揃います。買った木材は安い値段で切断してもられます。同じ長さに何本(何枚)も切りたいときは、自分で切る労力と精度を考えれば、切ってもらうべきです。 今はインターネットを探せばなんでも買えますが、こちらを紹介しておきます。 どちらも町工場などを主な客として想定しているサイトですが、個人でも問題ありません。 MonotaRO http://www.monotaro.com/ 望遠鏡自作部品で必要なものは、ほとんど全てここで手に入ります 小口ドットコム http://www.coguchi.com/ アルミ板やアングル、ステンレス板など、MonotaROにはないものを規格の大きさになりますが1枚、1本単位で買えます 切断もしてもらえます |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| パソコンモニタの明るさ 天文台のパソコンモニタですが、昼間、望遠鏡を太陽に向けているときは、モニタ画面が暗くてよく見えません。反対に、夜はモニタがまぶしくて、画面を見た後はしばらく星が見えません。これを何とかしたかったのですが、モニタの明るさを昼間画面が見える程度まで明るくし、夜は半透明黒のアクリル板を減光フィルターとして付けることにしました。市販の液晶モニタ用フィルターは透過率が比較的高いため、減光用には使えません。とりあえず2mm厚の半透明アクリル板を買ってきて、ちょうどいい大きさに切断しモニタ前面に付けてみました。画面全体としてはやや明るいですが、画面を見た後、望遠鏡をのぞいてもあまり問題ありません。ただ、目が慣れてくると(科学的な表現ではありませんでした。暗順応が完了すると)やはりまぶしいので、同じ材質で3mm厚アクリル板を重ねました。これでマウスカーソルがやっと見える程度の明るさ(暗さ)になり不便なく使えるようになりました。簡単に1枚ずつ取り付け取り外しができるようになっています。 自動導入用天文ソフトは、ステラナビゲーターを使っています。これまでは画面上で星雲・星団が目立ちすぎないように、位置や番号表示を暗い色に設定してありました。普通の室内では、それが一番見やすかったのですが、減光フィルターを付けるとほとんど見えなくなってしまいます。そのため星雲・星団を黄色や水色などの明るい色に設定変更しました。ソフトの画面設定は、明るい室内で作業するときと、ドーム内の暗いところで使用するときでは、全く違うことに今更ながら気づきました。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| パソコンモニタの性能 デジタルカメラで天体写真をやる場合、パソコンは必需品です。その性能には関心を持つと思います。CPUは速いに越したことはありませんが、それよりもメモリの量が重要です。WindowsXPの場合、2GBあるといいでしょう。512MB程度では全然だめです。 その話はさておき、モニタの性能には関心を持っているでしょうか。モニタの性能にも大きな差があります。画像処理はモニタを見ながらやるものですから、それなりの性能がなければなりません。最近2年以内に買ったモニタならば性能差はあるにせよ、だいたい画像処理にも使えるでしょう。古い液晶モニタを使っている人は、このサイトの「アルバム」の写真を見てください。M42の写真の下の方の淡い部分にトーンジャンプはないでしょうか。なめらかな階調で星雲がバックグラウンド消えていけばいいのですが、濃度に段階が付いて見える場合は、私の写真が悪いのではなく、あなたのモニタが悪いのです。該当する人はモニタを買い替えた方がいいでしょう。買い替えるならば、お金をケチらず、値段の高いものにした方がいいでしょう。パソコン関連用品は、カタログスペック上では差がないように見えても、値段の差が性能の差になると思ってください。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 目の収差 先日、初めての経験をしました。TOA130で接眼レンズを覗いたとき、星がすべて近接二重星に見えました。同じ明るさの星が2個並んでいるように見えます。別な言い方をすれば、すべての星がガイドミスの星像のように、わずかに流れて見えました。初めは、対物レンズ、天頂ミラー、アイピースのいずれかに何かトラブルが起こったと思いました。これは大変!と思い、まず、天頂ミラーをはずしました。結果、見え方変わらず。アイピースを換えました。しかし、見え方変わらず。これはまずい!対物レンズに何か異変があったか!と考えて焦りました。ここで念のため、アイピースをはずし、それをOMC140に付けて見てみました。しかし、やはり星が流れて見えます! 対物レンズのせいでもない... もう、皆さまはおわかりと思います。私の目の乱視でした。自分の目に乱視があることは承知していましたが、今まで星が伸びて見えたことはありません。体調か何かの都合でしょう。その時初めて乱視を認識しました。そういえばこれまで、パソコンモニタで、天体写真の星像を見たとき「流れてる!」と見えたことがありました。しかし、モニタに目を近づけてよく見てみると点像になっていました。そのときは単に「おかしいな?」と思っただけでしたが、今思えばそれも乱視でした。 天体望遠鏡を覗いたとき、近視・遠視はピントの位置が変わるだけで何の問題もありません。近視・遠視だけなら、眼鏡を外して見た方がいいでしょう。しかし、乱視はダメです。どんなに良い対物レンズも接眼レンズも乱視は補正してくれません。眼鏡をかけて見るしかありません。テレビューの乱視補正レンズが欲しくなりましたが、残念ながら私はテレビューの接眼レンズを1本も持っていません。オーナー2がたくさん持っているので、借りて試してみたいと思います。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| パラコア&アストロカメラ 「パラコア」というのは、テレビューから発売されている放物面鏡のコマコレクターレンズです。F3.5からF8の放物面鏡のコマ収差を補正してくれます。 2インチスリーブ差し込みで、光学系は2群4枚のようです。製品には眼視用と写真用がありますが、レンズは同じものです。レンズ本体のみが「写真用」、本体後側にオスのTねじがあり、ここに眼視用アイピースアダプターがねじ込まれているのが「眼視用」です。ですから、眼視用のアダプタをはずせば写真用になります。写真用は、Tネジにカメラマウントを付けて使用します。眼視用アダプタは簡単な回転ヘリコイドになっており、目盛がついています。テレビュー製アイピースなら、どれがどの目盛り位置という指示があります。他社製品の場合は、最も良くコマ収差が補正させるところを自分で探さなければなりません。 私は、35cmF4と45cmF4.1のニュートン鏡にこれを使用していますが、非常に効果があります。パラコアなしでは、ペンタックスのXWアイピースを使用しても視野の半分ぐらいまでしか点像になりませんが、付けるとほぼ全視野点像になります。また、写真撮影では、F4クラスには必須です。「アルバム」のページを参照してください。35cmF4鏡の写真はすべてパラコア付きです。短焦点反射特有の周辺部のコマがありません(ピントが合ってないため星像は大きいです)。 これは短焦点反射には必須の器機です。別な考え方をすると「短焦点放物面鏡+パラコア」で、これでひとつの新しい光学系と言ってもいいでしょう。このセットに、「リッチークレチアン」みたいな固有の名称を付けてもいいと思います。よく収差の補正された優秀な光学系です。 欠点もあります。2インチスリーブ差し込みのため、レンズの大きさが制限されます。当然レンズの直径は2インチ未満です。そのため光がけられて、昭和機械の社長の計算では、100%の光量が入るのは中心の12mmφ程度だそうです。実際に写真を撮影してみると、APSサイズCCDのデジタル一眼を付けて撮影していますが、何とか画面いっぱい使えます。なお、パラコアを使用すると主鏡の焦点距離が1.15倍に伸びます。F4がF4.6になります。F3.5ならだいたいF4になります。 ここでひとつアイディアがあります。シュミットカメラや昭和機械のプライムフォーカスカメラのようなアストロカメラの制作です。30cm(25〜35cm)のF3.5放物面鏡を使用し、副鏡は使わず、鏡は主鏡1枚だけ。そして、通常斜鏡を置く位置(より遠く)にスパイダーで2インチ接眼スリーブを吊ります(ここにヘリコイドがあるとピント調整ができます)。パラコアの後ろにスターライトエクスプレス社製冷却CCDなどの円筒形のカメラを付けます。これをスパイダーで吊った2インチスリーブに差し込めばできあがりです。カメラですから接眼部はありません。冷却CCDはビットランの四角形でもいいでしょうが、角がはみ出すと妙なスパイダーがでます。SBIGのカメラでは遮光が大きいのでNGです。ピント調整機構とスケアリング機構に工夫がいりますが、安価に30cmF4アストロカメラが作れます。パラコアは放物面鏡用のプライムフォーカスユニットでもあるわけです。 (フィルターはどうする?! ・・・と言う声が聞こえてきそうですが、私は空の暗いところでカラーCCDしか使わないので考えていません。パラコア前面に48mmのフィルターねじがあります) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

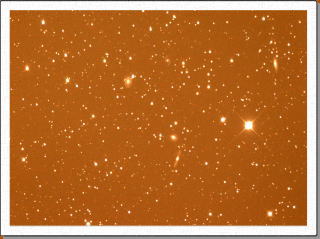

ドーム内での天体写真撮影 ドーム内にはパソコンをはじめ、モニタ、UPS、ACアダプタ、電源装置、カメラ・・・ いろいろな電気を使う機器があります。それらのほとんどにパイロットランプとして、LEDがついています。これらのLEDが色とりどりの光を出してくれて、ドーム内は結構明るくなります。また、露出の始めと終わりは、短時間でもパソコンのモニタを点けざるを得ません。この状態で天体写真を撮ると、ドームの内部、特にスリットの両サイドが内側の光源に照らされて、その反射光が光学系に入ってきます。空は暗くてもドーム内の光がカメラに入ってカブリます。買ってきたそのままのε180で撮った写真のほとんどがそうなりました。これを防ぐには、望遠鏡に大きめのフードを付ける必要があります。 写真は、ε180で撮ったフードなし・色補正なしの写真の原板です。赤・青・緑のLEDがこの順の明るさで点いていました。短時間ですが、ナイトビジョンモードのモニタも点けました。こんな写真が画像処理によって、きれいな天体写真になってしまうことも驚きですが。 35cm主鏡のフードは昭和機械にお願いして、カーボン鏡筒の切れはしで作ってもらいしました。それ以外の望遠鏡のフードは自分で作らなければなりません。薄いアルミ板を丸めて作ろうとも思いましたが、なかなか上手くいかず、ホームセンターでちょうど良さそうなゴミ箱やらバケツやら円筒形のものを探しました。探してみると結構あるものです。 ドーム内にあって光を出すものには、露出中は一切点けない、消せないものは光を通さない紙やテープを貼る、上に物を置く、覆いを付けるなどの処置をしなければなりません。それとスリットの両サイドの内側を黒く塗ってもらうのがいいでしょう。私はそうしてもらおうと、天文台を作る前から思っていたのに頼むのを忘れました。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

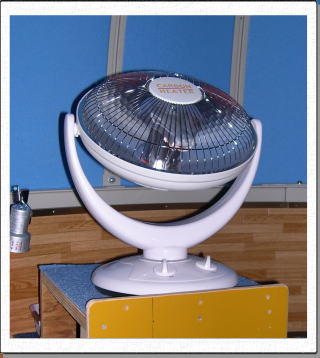

| ドームの雪対策 豪雪地帯の天文台は冬期、雪対策が必要です。雪下ろしなどをせずに放置しておくと、つぶれる(へこむ)可能性があります。ドームが豪雪仕様でも限度があります。3mの積雪は無理でしょう。 雪対策の一例を紹介します。ドーム内の比較的高い位置(赤道儀の不動点より上)に700Wから1kW程度の電気ヒーターを置きます。斜め上を向けることができ、首振するものがいいでしょう。これを上向き・首振り状態で、気温が上がる10時から14時ぐらいまで動かして、ドーム内部から暖め、雪を溶かして落とします。ドームまで行ってヒーターの電源を入れるのでは大変なので、タイマーでON・OFFします。この程度のヒーター1台でもかなりの効果があります。ドームの半球型部分の着雪は30分から1時間程度できれいに落ちます。しかし、スリットの真上だけは自然には落ちません。これは当然ですが、ヒーターで十分熱を加えて、ドーム表面と雪の間が水になった時点で、長い棒などを使って落とすしかありません。長いひもを付けたゴム製のおもりをドーム越しに投げて、ひもの両端を引くという方法もあります。 石油ストーブや普通の石油ファンヒータをドーム内で動かしてはいけません。石油が燃えると二酸化炭素と水蒸気ができます。水蒸気は冷えると液体の水になります。ドーム内で石油を燃やすということは、ドーム内を水浸しにしていることだと思ってください。さらに観測室という狭い空間で石油を燃やし続けると酸欠状態になり、不完全燃焼により一酸化炭素が発生します。一酸化炭素は強力な酸化剤です。水浸しのところに酸化剤がきたら、鉄はあっという間にさび、反射鏡は曇り、レンズにはカビが生えるでしょう(カビは酸化剤とは関係ありませんが)。 石油暖房機の場合は、観測室内の酸素を使わず、観測室内に二酸化炭素と水を出さないFFファンヒーターでないとだめなのです。もっとも、FFファンヒーターを設置するくらいなら、夏の冷房と除湿を考えて、エアコンを入れるべきでしょう。 ドームの半球部分の雪が落ちたとしても、観測室が四角の場合、四隅に雪がたまり、それを放置しておけば、ドームが回転できなくなります。ここのドームには電源が2系統入っています。2系統とも、ドームから離れたところからON・OFFできます。1系統にパソコン、赤道儀、ヒーター(のタイマー)等を接続し、そちらは常時ONにしておきます。他方にはドーム回転モーターを接続し、冬の間は通常OFFにしておきます。一方、ドーム内のドーム回転スイッチをクランプではさんで、ドーム回転ONの状態にしておきます。1日に一度、ドーム回転モーター側のスイッチを入れて、その日に積もった雪をスリットの出っ張りで掻き落とします。これは毎日やらないといけません。何日間か放置して、積もった雪が固まってしまったら、回転させようとしたとき、スリットが壊れる可能性があります。この作業はタイマーでやってもいいのですが、状況を見ながら手動でやった方がいいでしょう。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 反射鏡の洗浄 反射望遠鏡の鏡は、ホコリが付くのが宿命ですので、常に清掃が必要です。汚れたまま放置しておくと、鏡面のアルミにホコリが食い込んでいきます。そうなってしまった場合、ホコリだけを取ることは不可能です。しかしながら、清掃といっても通常できるのはブロワーでホコリを吹き飛ばすことだけです。できればコンプレッサー+エアダスターで圧縮空気を吹き付けたいところですが、そのままだとノズルからドレンが吹き出してよけい汚くします。高性能なエアフィルターを途中に挟む必要があります。大型反射望遠鏡の場合は、鏡筒に清掃用の窓がない限り、空気を吹き付けることさえできません。ときどき、主鏡をはずして水に沈めて洗うことになります。 反射鏡の洗浄法をご紹介します。まずは、鏡筒から鏡をはずしてきます。反射鏡用ガラスの膨張係数は小さいはずですが、やはりガラスなので、急激な温度変化は禁物です。気温の低いドームから反射鏡をはずしてきたときは、鏡を暖かい室内に放置しておき、ゆっくり室温まで暖めます。洗浄作業は浴室でシャワーが使えると便利です。反射鏡が余裕を持って入るタライに鏡を入れて、そこにまずは30度程度の水を入れていきます。ある程度入ったところで、水温を45度程度に上げます。そのままタライにいっぱいまで入れます。そこに水の量に見合うだけの中性洗剤を入れます。鏡を洗剤の中に沈めておく時間は、1時間や2時間ではホコリは浮いてきません。5時間以上沈めておく必要があります。その間、水温が下がっていくので、ときどき60度程度のお湯を足していき、常に暖かいと感じる温度にしておきます。お湯を足せばタライからあふれるので洗剤も足していきます。数時間経過後、鏡を水に沈めたまま、柔らかいハケで鏡面をそっとなでます。表面にシリコンコートなどの強化処理がしてある鏡なら問題ありません。最後にタライの水をすべて捨てて、シャワーで40度程度の湯を鏡面に吹き付けながら洗剤を洗い流します。タライ側の洗剤も洗い流したら、鏡が沈むまでぬるま湯を入れます。ここにそれに見合う量の「ドライウエル」を入れます。最近は、銀塩フィルムを自分で現像する人などほとんどいなくなってしまったので、「ドライウエル」も手に入りにくくなりました。私は「ヨドバシカメラ」の通販でまとめて10本買いました。ドライウエルが無い場合は、鏡を水から取り出した後、斜めに立てて高純度のエタノール(消毒用アルコール)をかけるといいでしょう。 最後に鏡を取り出し、垂直に近い角度で立てて乾燥します。ドライウエルの量が適切なら、水滴は全く残りません。多すぎると表面が白っぽくなります。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 双眼望遠鏡 良質な大口径対物レンズを持つ鏡筒を2本並べて、それに広角アイピースを付け、両目で見るというのはすばらしいことです。片目で見るのとは明らかにイメージが違って、同一倍率でも両目で見た方が大きく、シャープに見えます。理論的には ルート2=1.4142・・・ 倍大きく見えるはずです。これは観測対象天体が大きく見えるようになるわけですが、同時に見かけ視界の外周の円が大きくなるということでもあります。これによって視界が広がった感じがします。良質な広角アイピースで覗くと、普通の望遠鏡が塀の穴から外を覗く感じとすれば、この双眼望遠鏡は塀の上に顔を出したような感じに見えます。 さらにすごいのは、天体が立体的に見えます。系外銀河なら、恒星が手前にあって、その奥に銀河があります。理論的にはそんなふうには見えるわけがないのですが、人間の脳が両目から入った情報と、これまでの知識や経験からそのようなイメージを創り上げるわけです。目に見える景色というのは、目がそういう画像を作るわけではなく、脳が創るものなのです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 対物レンズとアイピースの話 対物レンズは当然ですが、アイピースの方も多少値段が高くても、高性能な製品を選んだ方が明らかにきれいな星が見られます。光学器機はきちんと手入れしながら使えば一生使えますから、はじめに良いものを買っておけば、一生きれいな星を見続けられます。 私の周りに、金がないと言って安いものを買い集め、しばらく使って、それに満足できなくなったり金ができた時点で、もう一段良いものに買い換えるということを繰り返している人がいます。その人が一生の間に天文機材に使うお金と、はじめに最高性能のものを買って、それを長く使い続ける場合では後者の方が安く済み、そのうえきれいな星を見られる時間も長くなります。 現時点での最高性能の望遠鏡とは何でしょう。オーナー2が言うには、対物レンズとして最高性能の製品はタカハシのTOAだそうです。オーナー2は国産・外国製を問わず、いろいろな望遠鏡を見てきた人なので、彼がそう言うなら間違いないでしょう。 アイピースはどうでしょう。テレビューの広告ではないですが、光学性能の半分はアイピースで決まります。眼視用アイピースとしては、テレビューのナグラーとペンタックスのXWシリーズが世界最高水準にあると思います。どちらも星像がシャープで、周辺と中心の差が小さくできています。ナグラーは超広角で目の前に広い世界が広がります。また、多少アイポイントがずれてもきちんと見える覗きやすさが初心者にもお勧めです。一部の人にとってですが、テレビューアイピースの最大のメリットは、「ディオプトロクス」が用意されていることです。すべてのテレビュー製品に付けられるわけではありませんが、アイレリーフが長いアイピースの多くに付けられます。この乱視補正レンズがあるというだけの理由でテレビューを選ぶ価値があります。ペンタックスのXWは、世界一コントラストが良くてクリアな視界のアイピースだと思います。1万円以下で買えるアイピースを日常的に使っている人は、一度、これらのアイピースで星を見てみてください。対物側の性能がある程度の水準以上ならば、明らかに違いがわかります。XWシリーズはどれもいいですが、1本だけという場合は20mmをおすすめします。これは一家に1本あっていいと思います。 私の一番のおすすめ望遠鏡は、タカハシε180ED + XW20mmの組み合わせです。ちょっと意外な鏡筒かもしれませんが、すばらしいRFTです。この組み合わせで有効最低倍率になります。F2.8という急角度でアイピースに光が入射してくるのに、ほぼ視野全体の星が点像になります。手近なところにあったアイピースで、ε180EDで星が周辺まで点になるのはこれだけでした。ε180は写真を撮るために買う人がほとんどだと思いますが、これを持って空の暗いところに行ったら、写真を撮り始める前にXW20を付けて、主な星雲星団を眺めてみてください。眼視性能もこんなに良かったのかと再認識できます。ただ、空が明るいとダメです。これはε180に限りませんが、有効最低倍率近くでは、バックグラウンドの空の明るさも増幅してしまうので、薄明の空で見ているようになってしまいます。空が多少明るい場合は、XW20ではなく14か10のほうがいいでしょう。現在の日本には、ε180ED+XW20の組み合わせで、最高性能が発揮できる空はほとんど無いと思われます。 惑星を見るなら TOA150 + XW3.5mmがいいでしょう。TOA130でもいいですが150はすごいです。シャープさは同じですが、光量がある分、コントラストが増す感じです。XW3.5もこれだけ短焦点なのに覗きやすく、惑星の淡い模様のコントラストが上がります。欠点は大きくて重いことです。大口径反射に比べて、シーイングによる見え方の差が大きくなく、筒内気流も心配しなくて済みます。途中に光路を遮るものがない屈折光学系の方が、シャープでコントラストのある像が見られます。TOA150にXW40mmを付ければ30倍弱になるので、星雲を見てもきれいです。 万人受けするのは、鏡筒はTOA130、アイピースはXW30以下をすべて買うというパターンでしょう。ただ、タカハシからFSQ−106EDがでました。これもすごそうです。エクステンダーを必ず一緒に買うべきですが、取り回しの良さではこれが最高でしょう。架台は経緯台でもいいと思いますが、TOA150まで載せられる自動導入可能なコンピュータ制御電動経緯台というのが世の中に存在しません。ミードかセレストロンの大型自動導入経緯台を汎用仕様で売ってくれると良いのですが。昭和機械かビクセンあたりで作ってくれないでしょうか。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||