|

|||||||

|

|

|||||||

| Q.どうして神棚をお祭りするのですか? A:私たちの幸福の根本は、やはり家庭の安泰にあるといえます。 一家がそろって、神棚の前で心を込めて拝礼し、神様に感謝するとともに、これからの除災と招福を祈り、加護をいただけるようお祈りすることは、祖先より受け継がれ貫かれてきた美風といえるでしょう。 家庭において神棚をお祭りするということは、もちろん、家族によって神様を敬うことですが、日本古来の民俗信仰である神道の理念を実践することでもあります。 目に見えぬ 神にむかひて 恥ざるは 人の心の まことなりけり これは明治天皇の御製です。私たちの神様に対する気持ちは、この御歌に言い尽くされているといえます。私利私欲を捨て、協調や和の精神を以て社会のために奉仕し、常に清い心を培っていくことが、日本人の生活の規範であり理想とされてきました。そうした心のあり方を『あかき心』といい表し、神慮(神様のお考え)に叶う誠の心として尊んできたわけです。 神祭りは、こうした日本古来の美風を深めます。特に家庭における日々のお祭りが子供たちに与える影響は、大変大きいといえるでしょう。 次の世代を担う子供たちに、人間が人間として生きていく為の道徳や、日常生活に欠くことのできない倫理観を教える為、まず大人が日々のお祭りを通して『まことの心』を養うことが必要でしょう。 家庭でのお祭りは、そこに住む家族だけでなく、神様とともにあって、家族一人一人の幸福はもとより家庭の安泰の為に不可欠なものなのです。 |

||||||||

| Q.神棚をお祭りする場所はどこでも良いのですか? A:まず、神棚をお祭りする場所は、清らかで明るく高いところということがもっともたいせつなことです。また、家族や会社の人が、お供えしたり拝礼するのに都合の良い場所であることも必要な条件です。 家庭における場所としては、座敷が一般的です。最も最近では、床の間つきの座敷が少なくなりましたので、家族が集まって拝礼のしやすいリビングルームでも良いでしょう。 事務所においても、役員室とか、その長たる人の席の近くなど、中心となる場所の高い場所が適当です。 神棚は南向きにお祭りするようにします。それが無理な場合は、東向きであってもかまいません。 また、2階がある家や集合住宅、ビルなど階上がある場合は、建物の構造上どうしても人が上を歩くような場所に神棚を設置しなければならないこともあります。そういう時は、神棚の上だけ天井にもう一枚板を張るか、その天井に『雲』という字を書いた紙を貼る事が必要です。 方向が良くても、人の出入りする場所の上、たとえばドアの上や障子、襖の鴨居の上に神棚を設けるのは良くありません。これらの条件を総合的に考えて、神棚をお祭りする場所を決めてください。 |

||||||||

| Q.お札はどういうふうにお祭りするんですか? A:神棚の御神座(お札を納める場所)には順位があります。中央を最上位とし次に向かって右、その次が向かって左となります。五社造りのものは、この順位に加えて、外側に向かって右、向かって左としていきます。 したがって、中央には伊勢の神宮大麻を、次に向かって右に地元の氏神様、次に向かって左にその他の崇敬する神社のお札をお祭りします。 また、お宮が小さい場合や、一社造りの場合は、神宮大麻を一番手前にお祭りし、その後ろに氏神様、次に崇敬する神社のお札を重ねてお祭りしてください。 その他、各神社にお参りした際にいただいたお札については、乱雑にならないようにお納めください。お札が大きかったり、数が増えてお宮にお納めできない場合は、棚の上にていねいに並べても差し支えありません。 |

||||||||

|

||||||||

| Q.どうしてお札を毎年取り替えるんですか?

また古いお札はどうしたら良いのですか? |

||||||||

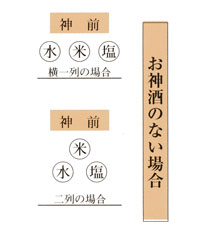

| Q.神棚のお祭りってどういうふうにするんですか? A:神棚は神様の御座所ですから、毎日のお祭りを欠かすようなことがあってはなりません。 毎朝、食事の前に一家の主人、または代表者が、洗面し口をすすいだ後に、神饌である米(洗米、御飯)・塩・水をお供えします。並べ方は、下の図のようにします。お参りの作法は神社参拝のしかたと同じで、二拝二拍手一拝の順にします。家族も同様に毎朝、神棚のお参りを欠かさないようにしましょう。また、一度神様にお供えしたものは、神気の宿るものですから、洗米などは御飯に炊き込んだりして家族全員でいただくようにします。神饌に米・塩・水をお供えするのは、生命力を得るために必要最小限なものとして、古代の人々が考えていたものです。 その他珍しいものや初物をいただいた時なども、まず神棚にお供えすると良いでしょう。 また、日常の心得として神棚は常に清浄を保つようにし、決して埃などがたまることのないようにしましょう。 |

||||||||

|

||||||||

| Q.食べ物以外には、どんなものをお供えするんですか? A:食べ物(神饌)以外に御神前や神棚にお供えするものといえば幣帛(へいはく=幣束【へいそく】)でしょう。 神饌が食料とすれば、幣帛はさしずめ衣料ということになります。古代では幣帛はキヌという意味で用いられていたということによっても、この事が裏付けられます。キヌは現代の絹のことではなく、衣料全般を指してキヌと呼んでいたと考えられています。 幣帛は、古くは和妙(にぎたえ)・荒妙(あらたえ)ともいっていたようです。和妙は絹布、荒妙は麻布のことです。 さらに幣帛には別称には、幣物(へいもつ)・みてぐら・ぬさ・しで・にきて等いろいろな呼び方があります。みてぐらは、手にとって動かす神の依代(よりしろ)という意味で、これを巫女が手に持って舞うことによって、神霊が降臨すると信じられていたのです。 幣帛の元の姿は、神社、祭式、時代によっても違いますが、布、紙、玉、食品、衣服、器具、銭など、いろいろなものが用いられてきました。のちに、布や紙で作った幣を棒に束ねた御幣を幣帛というようになりました。神社によっては、幣帛を置くために、拝殿と本殿との間に特別に幣殿を設けているところがあります。 幣帛も、春日神社に見られるような青・黄・赤・白・黒の色紙で作った五色の御幣や大神神社の赤幣などのほか金銀の箔をした紙で作ったもの、あるいは金を延べて作ったものなど、種類もいろいろあります。 |

||||||||

|

||||||||

| Q.喪中の時はどうすれば良いのですか? A:家族親族の御身内で御不幸があった場合は、必ず神前に白紙(半紙)を貼って、五十日あるいは四十九日迄の間は神棚のお祭りを慎んで『喪』に服しましょう。 そして、四十九日や五十日が過ぎて『喪』が明けたならば、ただちに白紙をはがして、御神札・御幣束をお祭りして通常通り神棚のお祭りをするように致しましょう。五十日祭や四十九日供養が過ぎてもお祭りしないまま、一年中神棚を放って置くことの絶対に無いようにくれぐれも注意して、一日も早く日常の生活に復帰できるように心がけましょう。 |

||||||||