4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOPへ |

|

|

|

|

| 2009年 |

| 12月30日 パワーアンプ&ミキサー |

ちょっと前の話ですが、オーナー2のところから真空管パワーアンプと普通のトランジスタパワーアンプとスピーカー1セットを預かりました。 ちょっと前の話ですが、オーナー2のところから真空管パワーアンプと普通のトランジスタパワーアンプとスピーカー1セットを預かりました。設置スペースの関係で、そのスピーカーが我が家のリビングのメインスピーカーになりました。元々リビングにあったスピーカーを別の部屋に持って行き、真空管アンプと接続しました。真空管パワーアンプには、DVDレコーダーを直結しました。 知らない方がいるかもしれないので書いておきますが、ほとんどのDVDレコーダー&プレーヤーはCDプレーヤーにもなります。単に絵が出ないだけで、音は普通のCDプレーヤーと同じです。 CDとDVDが再生できれば、こちらはそれで良いので単純なシステムになりました。オーナー2に言わせると、CDプレーヤーは読み取りエラーが多くて、いくらエラー訂正回路が働いても訂正しきれないため、音質が悪いということです。CDから再生するのではなく、いったんHDDに入れて、そちらから再生した方が音質が良いそうです。いずれそうすることにして、とりあえず音が出るようにしました。  もう1台のパワーアンプですが、1Uのラックマウント型でコンパクトサイズ。出力は推して知るべしですが、たぶん、レコーディングスタジオのスモールモニタをドライブする用途のアンプだと思われます。そういう用途にも十分使える音質のいいパワーアンプでした。 もう1台のパワーアンプですが、1Uのラックマウント型でコンパクトサイズ。出力は推して知るべしですが、たぶん、レコーディングスタジオのスモールモニタをドライブする用途のアンプだと思われます。そういう用途にも十分使える音質のいいパワーアンプでした。こういうものが手元に来てしまうと、オーナー1のもう一つの趣味であるPAやレコーディングに使いたくなってしまいます。・・・とはいえ、今は何もしていないので、手元には古いBOSSブランドの小型ミキサーしかありません。アンプはバランス入力が基本なので、バランス出力のあるミキサーを買いました。エディーロールブランドの「M−10MX」をアマゾンで購入。12000円ぐらいでしたが、スペック的にはすばらしいミキサーです。 音質的にはあまり期待しないまでも、「こんなミキサーが1万円ちょっとで買える!」。しばらくPAを休んでいたオーナー1には、浦島太郎状態でした。主な特徴は、10チャンネル入力(ステレオ5系統)、内マイクは3本、1・2チャンネルはプラグインパワーステレオマイク接続可。メイン出力2系統、内1系統はステレオ標準ジャックでTRSバランス出力可能。さらに、メイン出力にA/Dコンバータが付いて、同軸と光のデジタルアウト付き。アナログとデジタルで最大4系統のメイン出力可能。詳しくはROLANDのWebサイトをご覧ください。 このセット+PAスピーカーがあれば、小ホールでアマチュアが一人でやるコンサートやギター+ピアノぐらいならPAができてしまいます。Efect send なし、PANもイコライザーもありませんが、そういうものだと思って使えば問題ありません。本来の用途はビデオ編集でしょう。家庭用カラオケにも便利です。できれば、マイクにはPANがあってほしいですが。でも、そういう人は「M−10DX」の方を買えばいいだけです。 当面我が家では、これをインプットセレクターとして使います。マイクも1本つないでおいて、子供がシングルCDのカラオケを歌いたいときは使わせてあげることにします。 |

| 12月28日 今年は・・・ |

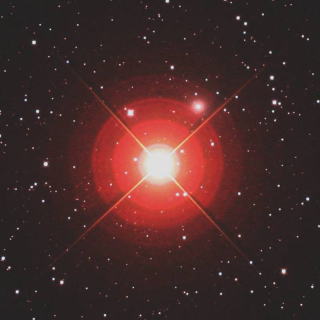

年末です。 年末です。年賀状をやっとポストに入れてきました。今年の年賀状の枚数は最小限にしました。少なくする理由があるわけではないですが、妻が買ってきた年賀状の枚数が少なかったからです。おかげさまで、比較的簡単に終わりました。 自宅の大掃除をやろうとしていますが、なかなか取りかかれません。こちらもたいした理由があるわけではありませんが、やりたくないので他のことを先にやってしまいます。 昨日は、自作フリーストップ経緯台「HF-D」の水平回転部の旋盤加工なんかやってました。ここ2・3ヶ月、仕事が忙しくてこれをやっている暇がなかったもので。でも、それを今やらなくても・・・ 今年は、あまり天文関係の活動をしませんでした。やったことは、この「天文台日記」に書いてあることだけです。あまりに少ない・・・! 第一の理由は、天気が悪かったから。 私が撮った天体写真で、「今年の1枚!」は右の写真です。雲を透しての夏の銀河とPer群流星。 南会津の空の暗さで、雲を透しても銀河は見えるし流星も写ります。しかし、きれいに晴れて透明度10/10という日は、私が天文台にいた日の中では「ゼロ」でした。満月の時は10/10もあったのですけどね。 そういうわけで、天体写真もほとんど撮れませんでした。「今年の1枚!」がこれですから。 今年撮れた一番いい天体写真を年賀状に使おうと思っていたのですが、これを使うわけにはいきませんよね。何もないので仕方なく、過去の写真を使いました 天気が良くないのは地球温暖化の影響でしょうか。この傾向は、私が生きている間ぐらいは続くのでしょう。しかしその後はどうなるかわかりません。日本が表明した二酸化炭素25%削減目標が大ハズレにならないことを願うばかりです。 |

| 12月24日 クリスマス |

|

クリスマスです。でも、おじさんにはほとんど縁のない年中行事です。こどもが大きくなると、クリスマスも夢のないちょっとおいしいものが食べられるだけの日です。 娘の同級生の親にメールしたら、やはり夢のない普通に日になっているそうです。でも、もうちょっとすると娘が家に帰ってこない日になるのでしょうか。それはそれで悪くないと思いますが... バラ星雲は、クリスマスの日のサンタクロースがやってくる時間に南中します。バラ星雲の写真を見ると、クリスマスやお正月を連想します。(写真で見たときの)色がそれっぽいですね。でも、天文台で肉眼で見ると白いバラなのですが... クリスマスだというのに雪と風で工場がつぶれたり、親が亡くなったりしているお宅もあるようです。私の知り合いの中でも複数。お見舞い申し上げます。 世の中、楽しいこともあり、つらいこともあり。つらいことがある人は、次にやってくるであろう楽しいことを期待して今をのりきってください。 |

| 12月21日 集合住宅での天体観望 −最終章(多分・・・)− by オーナー2 |

|

|

|

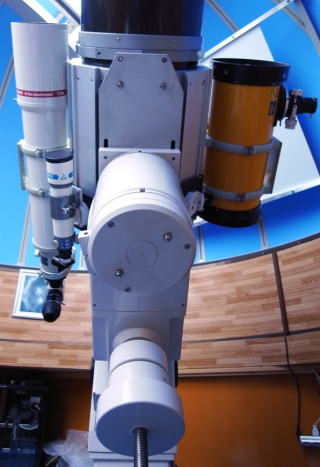

| ということで、私はGPD+フォークアーム改をビクセンのピラーに載せて出しっぱなしにすることにしました。ドイツ式赤道儀を出しっぱなしにするよりはよほど目立ちません。鏡筒はメインがOMC140でサブとしてTV-85です。アイピースはハイペリオンズーム (8-24mm)一本です。 両持ちフォークにしても片持ちフォークにしてもバランスは大切です。フォーク式赤道儀の最大の長所は、ベランダで主要な方向である南側の観望に制約が無い点です。その反面、フォークアームの長さと鏡筒の組み合わせによっては、北極星の周りを諦めなければなりません。ベランダでの使用と割り切るとすごくいいシステムです。 月・惑星を中心とする私のベランダ観望は、片持ちフォークアーム改とOMC140の組み合わせとなりました。架台出しっぱなしが条件の一つです(家人から正式に許可はされていませんが黙認してもらうように努力しています)。もちろん満月や惑星を気楽に楽しむ双眼望遠鏡はいつもスタンバイしていますし、適度な酒と家族の理解も必須です。 |

|

| . |

| 12月13日 鏡筒バンド交換 その3 |

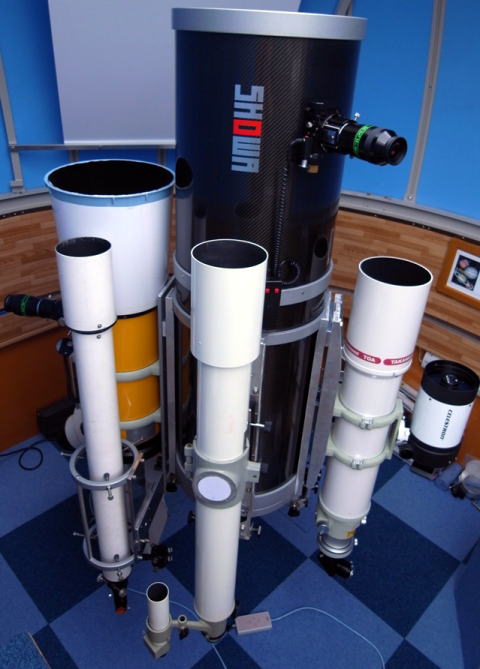

鏡筒バンドを8角形の丈夫なものに交換し、8面すべてにプレートが付きました。全体としてかなり剛性が上がったと思います。ブリッジプレート7面中6面は鏡筒取り付け可能です。残り1面は鏡筒を付けると赤道儀に当たります。また、背中側に鏡筒を付けるとモーメントが大きくなり、バランスウエイトが足りなくなるので空けてあります。 鏡筒バンドを8角形の丈夫なものに交換し、8面すべてにプレートが付きました。全体としてかなり剛性が上がったと思います。ブリッジプレート7面中6面は鏡筒取り付け可能です。残り1面は鏡筒を付けると赤道儀に当たります。また、背中側に鏡筒を付けるとモーメントが大きくなり、バランスウエイトが足りなくなるので空けてあります。5面に鏡筒を付けました。大きい方から 1 ε180ED 2 TOA130F 3 C5(TOAの陰に隠れている) 4 Nikon10cmED 5 五藤8cmトリプレットアポ 以前とほぼ同じだけ載せましたが...重い!! 鏡筒は同じ、プレート等の総重量は以前よりやや重い程度。鏡筒バンドが圧倒的に重くなりました。元々の前側鏡筒バンドが付いたままになっていましたが、多少たりとも軽くするため、それを切断して取り外しました。外してみたらかなり軽いものでがっかり。でも、見た目が良くなったのでよしとしましょう。 バランスウエイトシャフトを最大近くまで伸ばして、バランスウエイトを3個付けてかろうじてバランスしました。 鏡筒をそんなに載せなければいいのですが、35cm鏡筒の前側が重くて、これだけのサブ望遠鏡を後ろ寄りに載せないとバランスがとれないのです。 「35cm鏡筒を後ろに下げれば ?」という声が聞こえてきそうですが、エルボ型赤道儀だとそれができません。すでに最大まで下がっています。 各鏡筒の向きを35cm鏡と平行にする機構は、五藤の8cm以外は付いていません。しかしながら、かなり労力がかかりますが、動かせるようにはなっています。 とりあえず35cmとTOAは平行になりました。しかし、35cmの光軸がずれている! ここがずれていると始まらないので、そちらの調整をしてからですね。 |

| 12月12日 観測会 |

| T洋天文同好会が12/13の土日で、楓林舎に観測会できていました。またそこに便乗させてもらいました。天気予報を見ても晴れる見込みはなく、今回は飲み会だなと思って、T宮さんが持って来るであろうおいしいお酒を目当てに行ってきました。 楓林舎の夕食時は、予定通り曇りまたは多少の雨で、のんびりおいしい食事を味わい、各種のおいしいお酒を飲み比べて楽しく過ごしました。いいお酒が次々と出てくるものですから多少飲み過ぎてしまいました。食事後、もしかしたら夜中に晴れるかのしれないという、かすかな希望に期待して「昼寝」しておくことにしました。 目が覚めると0時を少しまわっていました。窓を開けて空を見ると星が出ています。晴れた! と思って下に降りると、みんな外に出ていました。外は晴れてはいましたが、かなり雲が飛んでおり、写真撮影できる状態ではありません。皆さん、観望の体勢になっていました。Gem群の流星も飛んでいるし。オリオンの東の冬の銀河がよく見えており、雲のないところはかなり良い透明度です。しばらくみんなで観望しました。 ひとしきり観望した後、ドームに行きました。35cm鏡の鏡筒バンドを交換して、とりあえずサブ望遠鏡を取り付けた直後なので、サブ望遠鏡がそれぞれ勝手な方向を向いています。それぞれの鏡筒に低倍率になるアイピースを付け、35cm鏡の中心に星を入れると、サブ望遠鏡ではかろうじて視野内に同じ星が入っています。さらに35cm鏡の星像がおかしくて、明らかに光軸がずれています。35cm鏡の光軸がずれた状態でサブ望遠鏡の向きを35cm鏡に合わせても意味がないので、まずは35cm鏡の光軸調整をすることになります。すべてが調整されて、ここの望遠鏡群が再稼働するまでは先が長そうです。 テレビューの双眼装置を見たいというリクエストがあったので、TOA130に双眼装置を付けて、イーソス13mmを2個付けて星を見てみました。やはり双眼装置はいいですね。宇宙戦艦ヤマトの広い窓際に立って宇宙を見ている感じです。テレビューの双眼装置は、バーダーの「究極双眼装置」に較べると星像がやや大きくなりますが、これはこれで良いものです。バーダーの「究極双眼装置」にはイーソス13mmを付けることはできませんが、当然テレビューなら付けられます。 |

| 12月10日 鏡筒バンド交換 その2 |

新しい鏡筒バンドは8角形です。一番下側の面はベースプレートに接続されますが、残り7面あります。7面のうち3面は10mm厚のアルミ合金平板が付きます。残り4面は、昭和機械の新しいアリガタプレートを裏返しに付けています。そしてその上をアリミゾキャッチが移動します。それの裏面(通常は赤緯軸が付くところ)に鏡筒バンドを付ければ、サブ望遠鏡取り付け金具となります。 平板側には穴を開けて普通に鏡筒バンドを取り付けます。 これまで付いていたサブ望遠鏡の向きを微調整する装置は、原則として付けないことにしました。TOAとεは平板に取り付けることにし、その向きを主鏡と平行にするには、ブリッジプレートに鏡筒バンドを取り付ける穴を細長い穴にして、水平方向に振れるようにし、上下方向はシムをはさむことにしました。たいへん面倒な操作になりますが、一度合わせればそれでいいので妥協することにしました。これは、鏡筒バンド自体が大型化し、かなり重くなったので、重量増加要因は極力排除することにしたためです。 元の前側鏡筒バンドがまだ付いていますが、これも切断して取り除こうと思います。 35cmニュートン鏡筒は前側がかなり重いので、サブ望遠鏡をできる限り後ろに付けてバランスを合わせています。今回、鏡筒バンドを大型で丈夫なものに交換したら、さらに前側が重くなりました。8角形の鏡筒バンドの7面中の背中側の面と鏡筒取り付け不可能な一面を除いた5面すべてにサブ望遠鏡を付けないとバランスが合わなそうです。 相変わらず、鏡筒鈴なり状態が続きそうです。 搭載予定鏡筒は、TOA130F、ε180ED、NIKON10cmEDアポ、五藤8cmトリプレットアポ、C5。これ以外にタカハシ5cmファインダー、ファインダーとしてのFC50、レーザーファインダー。そんなところです。 |

|

| 12月9日 鏡筒バンド交換 |

昭和機械の社長と一緒に天文台に行ってきました。以前の日記に書いた35cm鏡の鏡筒バンド交換作業です。 昭和機械の社長と一緒に天文台に行ってきました。以前の日記に書いた35cm鏡の鏡筒バンド交換作業です。作っておいてもらった鏡筒バンドとブリッジプレートを持って天文台へ。 まずは同架化されている鏡筒をすべてはずしました。(右写真) 次に35cm主鏡をセルごとはずします。そして鏡だけを取り出して洗剤入りの水を張ったタライの中へ。この機会に鏡の洗浄です。 ここで問題発生! 鏡は問題なく外れて洗浄行程に入ったのですが、35cm鏡は中央に穴が開いており、その穴で鏡を支持しています。輪投げの棒に主鏡が刺さっているような形。その棒の先端に付いている主鏡押さえリングが外れないといけないのですが、棒の根本からはずれてしまいました。主鏡押さえリングのねじが噛んでしまい、外れなくなってしまいました。 以前、楓林舎でN島さんのMaxvision127EDの対物キャップが外れなくなったことを思い出しました。N島さんの時ほど手荒なことはしませんでしたが、悪戦苦闘の末、なんとかはずしました。このために大幅な時間ロス! |

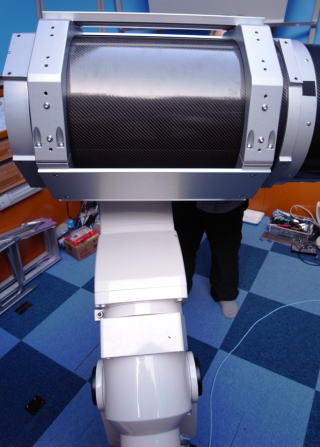

天文台の方では、すべてが外れて軽くなった35cm鏡のカーボン鏡筒を取り外し、ベースプレートもはずしました。ベースプレートは新しい鏡筒バンドを付けるための穴開け加工へ。ドーム下に常設のミニボール盤で穴を開けました。ここは問題無し。 天文台の方では、すべてが外れて軽くなった35cm鏡のカーボン鏡筒を取り外し、ベースプレートもはずしました。ベースプレートは新しい鏡筒バンドを付けるための穴開け加工へ。ドーム下に常設のミニボール盤で穴を開けました。ここは問題無し。25E赤道儀に加工したベースプレートを取り付け、新しい鏡筒バンドと35cmカーボン鏡筒を取り付けました。 ここまでで日が沈み、暗くなったので本日の作業終了です。 つづく・・・  何もなくなった25E赤道儀と主鏡セルのないカーボン鏡筒 新しい鏡筒バンドが付いた赤道儀と鏡筒 昭和機械の社長の足が見えている 右側の8角形新鏡筒バンドの右にあるのが元々の鏡筒バンド これほど違う! ブリッジプレートはすべての面に付く |

| 11月30日 ありがとうございます |

| 最近、仕事が忙しいため、ここの更新がたまにしかできません。それでも毎日のように見に来てくれる方々が結構いるようですね。 そんな皆様、ありがとうございます。 オーナー1はあまり器用な方ではないので、ホームページの更新が1回で完璧にはできません。更新してはちょっと直し ・・・というのを数回繰り返します。小さな更新をするたびに結果確認のため、自分のホームページを見て自分でアクセスカウンターを上げるのですが、自分で上げる以上の速さでカウンターが上がっていきます。たいしたことは書いていないのに、更新中にも大勢の人が見に来てくれていることを実感します。 そんな皆様、ありがとうございます。そんな方々のためにも、多少たりとも役に立つ情報をお届けしようと、ちょっとだけ努力をしています。 |

| 11月28日 双眼鏡台集合 |

この日楓林舎には、オーナー1・2を含めて4人の客がいました。我々以外の二人も楓林舎の常連さんで、星を見ることを主目的として来ていました。そのうちの一人が宮内BR141(90度)のオーナーで、Bs60も持ってきたそうです。 この日楓林舎には、オーナー1・2を含めて4人の客がいました。我々以外の二人も楓林舎の常連さんで、星を見ることを主目的として来ていました。そのうちの一人が宮内BR141(90度)のオーナーで、Bs60も持ってきたそうです。せっかくBR141とBs60が出てくるというので、オーナー1と楓林舎オーナー所有の宮内製双眼鏡を全部出してきました。小さい方は 5x32から Bs60、Bs77、Bj100(アクロ45度)、Bj100(フローライトアポ45度)、そして最大のBR141の6台が集合しました。それにオーナー2のNP127双眼望遠鏡も加わり、双眼鏡大集合となりました。ついでにマックスビジョン127EDをHF-D経緯台に載せたものも。 すべて経緯台です。空は雲が多く、雲間の観望だったので機動性が大切です。フリーストップ経緯台は便利ですね。 BR141は集光力パワーで圧倒、Bj100フローライトアポは、星像の小ささと色収差のなさで健闘でした。宮内の天体用双眼鏡は良くできています。もう買えないのは残念... こういうときはAC100Vとドライヤーが必需品です。雨上がりでもあったため、レンズがあっという間に曇りますが、1200Wのドライヤーがあればすぐ乾きます。楓林舎前なのでコードリールでいいですが、コンセントがないところではエスティマハイブリッドが活躍します。 |

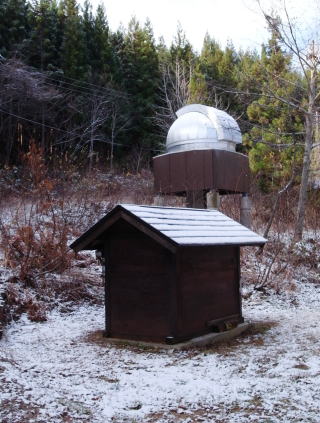

| 11月24日 天文台近くの風景 |

ななつがたけ北天文台近くの風景はこんな感じになってます。 ななつがたけ北天文台近くの風景はこんな感じになってます。車もこうなりました。遠くの山は真っ白です。 とうとう冬ですね。 21/22/23日は、T洋天文同好会が楓林舎で観測会でした。そこに参加してきました。外がこうなるくらいですから、天気は良くなかったですが、21/22に奇跡的に2時間ぐらい快晴になりました。 星も見られたし、まるでT洋天のメンバーのように仲間に入って楽しく過ごせたし、いい連休でした。  |

| 11月20日 鏡筒バンド交換へ |

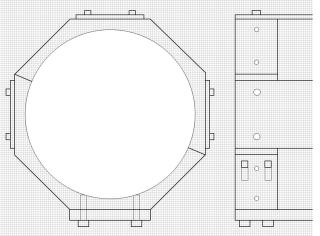

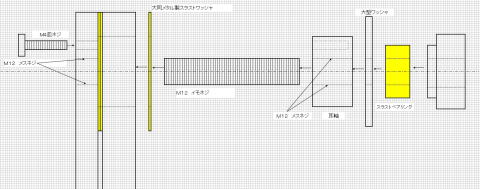

| トップページなどにあるななつがたけ北天文台の望遠鏡の写真を見て、みなさん、思うことがあると思います。「いい鏡筒がいっぱいあるなぁ・・・」 じゃなくて、「35cm主鏡の鏡筒バンドが細い!」 の方の話です。ご想像通り、細い鏡筒バンドにこれだけのサブ望遠鏡を載せるとかなりたわみます。天頂付近にある天体に向けてすべての鏡筒を平行にしても、高度が45度以下の天体に向けると、それぞれの鏡筒が勝手な方を向いてしまいます。200倍くらいまでの倍率ならば、どの鏡筒も目標天体が視野内にはありますが、中心を外れていて気分的に良くありません。 また、写真撮影時には、ガイド鏡は軽いこともあり取り付け位置がいいこともあり、たわまず正確にガイドしてくれますが、他の鏡筒がたわんでガイドが流れます。これに我慢できなくなり、鏡筒バンドを丈夫なものに交換することにしました。下の図が初期の設計図です。これに改良や妥協をしてちょっと違う形になりました。丈夫にはなりますが、かなり重くなります。25E赤道儀は耐えられるのでしょうか・・・? |

12月上旬に交換作業をします。サブ望遠鏡も主鏡もいったん全部外します。サブ望遠鏡取り付け金具もすべて作り直しになります。天文台が冬の雪に埋もれる期間は、そんな作業をしています・・・ と言いたいところですが、オーナー1の本業の方がさらに忙しくなり、それをやっている時間がありません。 本格稼働は来年のゴールデンウイークの頃か?! |

| 11月15日 某氏の盗作問題 |

| ここしばらく、オーナー1がお星様関係の活動を休んでいる間に、某氏の盗作問題とそれを見抜けなかった某社の件で、各所で議論が沸騰していたようですね。もう収まってきていると思いますが、まだやってるところもあるようですね。 いくつかのインターネットサイトを見ると、無用な議論がされているようでなりません。 まず、議論の前提を確認しなければなりません。個人がデジタルで撮った写真について、どう画像処理しようが、場合によっては写っていないものを描き込もうが、各個人の自由です。他人の作品をもらってきて、それを加工するのも著作権法の範囲内ならば自由です。そしてそれを自分のホームページに掲載するのも自由です。できれば、どうやって作った画像なのかを明示してほしいし、他人の作品を借用した場合は、当人の了解を得られたものでなければなりませんが。 ここまでは議論の対象ではありません。日本国憲法で保障された自由にやっていいことで、誰に制限されるものでもありません。 問題なのは、過剰な画像処理によって「作られた」作品を不特定多数が見る全国版の雑誌や公共性のあるWebサイト等に掲載して良いのかどうかということです。ここには一定の基準が必要でしょう。 この両者を混同してはいけません。個人の趣味でやることは公共の福祉に反しない限り、法に触れない限り、何をやっても良いのです。しかし、公共性のあるところに発表するときは基準が必要です。ここを明確に区別しないと無用な反発や異議が出てしまいます。 基準の策定については、私には何の関係もないし、そういうノウハウもありません。関係者が協議して策定すればいいことです。その「関係者」というのがどれほどいるのか。かなり少数だと思います。対象者は、自分の作品を天文雑誌に載せようと日夜努力している人たちだけなのでしょう。ごく狭い範囲の人が話し合って決めればいいのです。集まらなくても、どこかの掲示板や誰かのブログで意見交換すれば結果が出せます。 オーナー1としては、以前から言っている通り、実際に近い画像の狭義の「写真」と、作られた画像である「作品」を区別するべきだと思います。雑誌に掲載する場合、「作品」についてはどうやって作ったのか詳しい説明を要求し、それを合わせて掲載するべきでしょう。 |

| 11月8日 1ヶ月ぶりの休み |

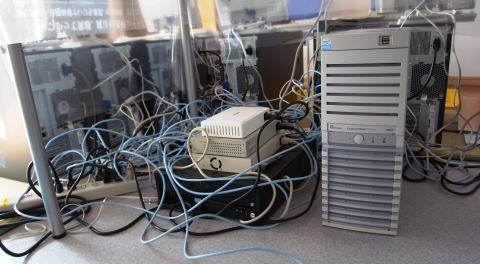

ここ1ヶ月ほど、オーナー1は本業の方が忙しくて仕事以外に何もできません。土日も休日もなく働き続けましたが、やっと本日お休みです。 ここ1ヶ月ほど、オーナー1は本業の方が忙しくて仕事以外に何もできません。土日も休日もなく働き続けましたが、やっと本日お休みです。これまでの仕事場が右の写真です。サーバが 12台、クライアントが6台あります。サーバは、それぞれ別の場所に納入されますが、同一仕様で同じソフト・同じ設定がされます。 ここがサーバのキッティングルームになっており、現場の環境が再現されています。クライアントは合計約400台ありますが、ここでは6台のクライアントでインストール作業、マスタ作成、動作確認をしています。 昨日でここでの作業が終了し、明日からはサーバを現場に搬入して、日常の業務で使えるようにしてきます。1カ所にサーバ1台、クライアント約40台のシステムになりますが、1カ所に付き2日間ですべて動くようにします。そして2カ所同時進行です。さらに、すべてのサーバがVPNのようなものでつながります。それらを統括するセンターがあり、そちらはすでに稼働しています。今回の各現場は、そこに接続します。 1日平均1事業所づつ稼働させていくという無茶な要求ですが、お客様は神様なので、やらざるを得ません。昨日までの1ヶ月で準備作業が終わり、これからの1ヶ月で現場作業になります。ここまでの準備が順調に整っているので、現場作業は多少余裕がありそうで、少なくとも日曜日は休めそうです。現場は土日が完全休日なので。 |

机の下はこんな感じ |

| 11月2日 田子倉ダムと六十里越峠開道記念碑 by 星好夜さん |

| オーナー1が多忙で更新が少なくなっているため、「星好夜」さんが投稿してくれました。 ありがとうございました。 南会津と言えば、いろいろな観光地があります。有名なところは、駒止湿原や高清水自然公園の ヒメサユリ等あります。でも、私がお勧めの所と言えば、南会津町から約30キロ先の只見町、さらにちょっと先にある「田子倉ダム」です。さらにそこから車で約15分の「六十里越峠開道記念碑」です。 田子倉ダムは、その大きさにも圧倒されますし、ダム湖である田子倉湖を遊覧船に乗って、周囲の山々を見ることができます。とくに、紅葉の時期はとても綺麗です。そして、心地良い遊覧船を乗り終えたあとは、国道252号を新潟に向かって走ってください。道中は、たくさんあるスノーシェッドを何回もくぐります。そうすると「六十里越峠開道記念碑」へ到着します。ここからの展望が良いのです。また、田子倉ダムと六十里越峠開道記念碑の途中にある、JR只見線の田子倉駅も秘境駅なので必見です。 せっかく南会津へ行くのですから、日中の観光も楽しんで夜の星見もできたら、いろいろと心に残る旅となるでしょう。 みなさまのご幸運をお祈りいたします。 |

|

| さらに詳しい情報はこちらをご覧ください。 |

| 10月31日 星座写真 |

「アルバム」のページに星座写真があります。最近、こういう星座の写真を見かけなくなりましたね。すばらしく写りのいい星雲の写真は、インターネットを探すとどこにでもありますが、星座の写真で、形が子供でもわかるようにソフトフォーカスフィルターがかかって、星座全景が入り、構図を赤経・赤緯に合わせて撮影された写真というのはほとんど見つかりません。以前、小学校の理科教材にしようと思って探したとき、全然無くて困ったものです。そこで、これは自分が撮影しなければ・・・と思った次第です。 「アルバム」のページに星座写真があります。最近、こういう星座の写真を見かけなくなりましたね。すばらしく写りのいい星雲の写真は、インターネットを探すとどこにでもありますが、星座の写真で、形が子供でもわかるようにソフトフォーカスフィルターがかかって、星座全景が入り、構図を赤経・赤緯に合わせて撮影された写真というのはほとんど見つかりません。以前、小学校の理科教材にしようと思って探したとき、全然無くて困ったものです。そこで、これは自分が撮影しなければ・・・と思った次第です。しかし、片手間にヒマなときに写しているだけである上、今年前半は星座写真が撮れるくらいに全天むら無く晴れたことがありませんでした。そんな関係で、なかなか数が増えません。 そんな折、某出版社からアルバムにある「冬の大三角」の写真を小学生向けの理科資料集という感じの出版物に使用させてくれという連絡が来ました。そういう目的のために撮影している写真ですから、無条件で承諾しました。原板を送るついでに、夏の大三角の写真も送りました。こちらはソフトフォーカスフィルター無しなので、星がわかりにくいので「アルバム」には出していなかったのですが、案の定、夏の大三角の写真も探していたとのこと。こちらも使用されることになりました。 お金をもらえるわけではありませんが、私が撮影した写真が子供たちの理科教育の役に立つわけです。こういうつまんない写真が役に立つのですが、すばらしく写りのいい星雲の写真は何かの役に立つのでしょうか。せっかく写した写真は、自己満足で終わるだけでなく、何かの役に立てて欲しいものです。 |

| 10月28日 天文台近くの風景 |

ななつがたけ北天文台近くの風景はこんな感じになってます。 秋ですね。そして、もうすぐ冬です。 |

| 10月26日 波動砲 |

先週末は、楓林舎でH政大学天文研40周年を勝手に祝う会というのが行われていて、ゲスト参加してきました。 先週末は、楓林舎でH政大学天文研40周年を勝手に祝う会というのが行われていて、ゲスト参加してきました。楓林舎オーナーがH政大学出身で、天文台オーナー1は外堀を挟んでそのななめ向かい側の大学です。しかし、大学天文連盟で一緒に活動しており、知り合いも多いところです。特に同期生のA波君が静岡から来るというので、顔を見に行ってきました。夜になってから遅れて行ったのですが、結構な人数が集まっていました。そしてみんなほぼ同世代の人たちです。いまだに星がらみで集まれるのは、この世代の人たちなのですね。 我々が大学生の頃、「波動砲」が流行っていました。夜になり、曇っていて星が見えないと、H政天文研とオーナー1のところの天文研で、波動砲を撃ちあっていたものです。 今現在のH政大学と神楽坂の写真を見せてくれました。すごく変わりましたね。昔のH政といえば、立て看と、ビラがびっしり貼られた学館、ヘルメットとマスクの怖そうな人たち。現在はきれいで上品な大学になっていました。神楽坂には昔からのお店もありましたが、外観がすっかり変わっていたり・・・ しかし、同世代の人が集まると昔の学生時代に戻れます。 夜中になってから晴れ、ななつがたけ北天文台に行って10人ぐらいでドームに入り、みんなで星を見ました。現在、25E赤道儀には観望用としては非常によく見える鏡筒が5本載っています。10人いても二人で1本の鏡筒を確保し、覗いたら「次に行って!」と声をかけて赤道儀の周りをぐるっと一周するとすべての鏡筒をのぞけます。 昔の仲間と酒を飲んで星を見ると楽しいですね。それがわかっているから仕事が忙しいのに、風邪気味なのに出かけてしまうのです。 日曜日には、H達氏とcapaも来て、にぎやかに(うるさく)なりました。H達氏から、みんなで年をとったら楓林舎をグループホームにしようという提案がありました。楓林舎の冬はつらいと言う声が出ると、甲斐大泉にもあるし・・・ 南会津と甲斐大泉を行ったり来たりというのはいいかもしれないですね。 天文台周りはすっかり紅葉しました。2週間後ぐらいには裏の山道が落ち葉の絨毯になりそうです。 |

| 10月23日 オリオン座流星群 |

星には全くの素人の知り合いから、「何とか‘流星群’は、肉眼で見えますか?(今日くらいまでで、見えなくなっちゃうんでしょ?)どこが良く見えますか?」というメールが来ました。ニュースで、流れ星がたくさん見えるかもしれないという話を聞いてしまったのでしょうね。 星には全くの素人の知り合いから、「何とか‘流星群’は、肉眼で見えますか?(今日くらいまでで、見えなくなっちゃうんでしょ?)どこが良く見えますか?」というメールが来ました。ニュースで、流れ星がたくさん見えるかもしれないという話を聞いてしまったのでしょうね。この人は、宇都宮市のほぼ中心部に住んでいます。返事に困りましたが、本当は、「どうせ流れ星は見えないから見なくていいよ。」という返事を出したかったのですが、それだとかなり不親切な人に見えてしまいそうです。そこで以下の長いメールを出しました。 −−−−−−−−−−−−−−−−− 流れ星は肉眼で見えるものだけど、宇都宮市内では、街の明かりが空を照らして、空全体が光ってます。バックが黒いところに白く光る流れ星が飛ぶとよく見えるけど、バックが灰色のところに飛んでも見えにくい。かなり明るい流れ星でないと見えないはず。「かなり明るい」のが飛ぶ確率は1時間に1・2個かな。 流れ星を見る場所は、周りに電灯などの光が無いところがいいけど、ご近所では無理なので、電灯の光が直接目に入らないところ。もちろん、ひらけていて広い範囲の空が見えるところ。流れ星はどこに飛ぶかは全く予想できないので、どこを見ててもいい。 今日の場合、南東の空を見ていると、短かいけど数的には多くの流星が見られ、天頂から北西側を見ていると少ないけど長い流星が見られる確率が高くなります。 流れ星がたくさん見える日というのは、今日以外にも結構あって、近いところでは11月17日、12月13/14日。12月はコンスタントに毎年たくさん見られて、うちの天文台がある山奥だと、1時間に50個ぐらいみえます。そのとき宇都宮市内だと1時間に10個ぐらい見えればいいほうかな。50個中40個は暗くて宇都宮の灰色の空より暗くしか光らないということ。 風邪を引かないように、厚着して星を見てね。真冬の服装が必要だよ。 −−−−−−−−−−−−−−−−− すぐに返事が来て、宇都宮の街中では見えそうもないから、あきらめて暖かい布団に寝る、とのこと。賢いですね。きちんとメールの意味を理解しました。 |

| 10月21日 しばらくお休み |

|

このところ、このサイトの更新ペースが一気に落ちました。 なぜかというと、更新担当のオーナー1の本業が急激に忙しくなりました。今年の2月・3月に忙しかったのと同じ仕事です。2・3月で半年分の仕事をしましたが、これから12月前半ぐらいまで残りの半年分の仕事をします。しばらくは本業以外、何もできそうにありません。 たまに、オーナー1が自力で更新するかもしれませんが、オーナー2やその他の皆様が提供してくれる原稿に頼ることになります。よろしくお願いします。 |

10月18日 駒止湿原 10月18日 駒止湿原こんな感じでした。  |

| 10月15日 再びエスティマ |

8月に交換したハイブリッドバッテリーが交換した当初から不調でした。初めから劣化していたようで、運転を始めてから10分ぐらいで温度が上がり、回生が停止します。交換前は、これが3分から5分でした。これを良くなったというのか! と交換直後に訴えました。栃木トヨタもそれを認め、再交換を約束しました。しかし、その当時は(今も)ハイブリッドバッテリーのほとんどはプリウス用になってしまい、エスティマの交換用は在庫がないとのこと。また、一度交換したものをすぐに再交換というわけにはいかないということで、しばらく待つことにしました。 8月に交換したハイブリッドバッテリーが交換した当初から不調でした。初めから劣化していたようで、運転を始めてから10分ぐらいで温度が上がり、回生が停止します。交換前は、これが3分から5分でした。これを良くなったというのか! と交換直後に訴えました。栃木トヨタもそれを認め、再交換を約束しました。しかし、その当時は(今も)ハイブリッドバッテリーのほとんどはプリウス用になってしまい、エスティマの交換用は在庫がないとのこと。また、一度交換したものをすぐに再交換というわけにはいかないということで、しばらく待つことにしました。それが先日交換され、現在はまた新しいバッテリーになりました。今度は大丈夫です。新車時の状態に戻りました。前回のバッテリーは何だったのでしょう? 少なくとも正常な新品ではありません。再利用の中古品か不良品の新品か。オーナー1の想像ですが、交換してなかったのではないか・・・? 何らかの再生処理をして、そのまま使った... 正しい情報は出てこないので、本当のところはどうだったのかわかりません。しかし、栃木トヨタは、見かけ上、親切丁寧に対応してくれたのでいいことにします。正しい情報を出すのが本当の誠意の見せ方ですが、世の中、そうはいかないものです。 ただし、新車の状態に戻ったと言っても、1時間ぐらい運転を続けるとバッテリーの温度が上がって、やはり回生しなくなります。これがエスティマハイブリッドの致命的な欠陥です。 なお、これを読んでいるエスティマハイブリッドオーナーの方がディーラーに行って、「無料でバッテリーを交換してもらっている人がいるから、自分のも交換しろ!」と言っても無理です。トヨタ自動車として、そういう要求には応じないようです。なぜ交換しないといけないのか、交換しないと危険だということを理論的に、技術的にサービス担当に伝えて、相手に、「それは交換しないと危険だ」と納得させないといけません。サービス担当が味方になってくれたら無償交換可能です。 |

| 10月12日 石川町 |

| 石川町スターフェスティバルに行ってきました。原村や胎内よりはマイナーですが、それなりにメーカーや販売店は出てくるし、人もそれなりに集まってきます。オーナー1・2ふたりで、楓林舎から土・日の二日間通いました。南会津町と石川町は同じ福島県とはいえ、結構な距離があります。 この手のイベントは初日の午後に行って、メーカーや販売店が店開きした瞬間に掘り出し物をあさってくるのがまず第一の楽しみです。今回もいろいろジャンク品や安売りされている一般商品を買ってきました。 それが済んだら、一般参加者の望遠鏡を見て回ります。おもしろいものを持ってくる人が結構いますね。今回、一番の存在感を示していたのは25cm屈折双眼望遠鏡でした。おなじみのあの人のアレです。M57やM13を見せてもらいましたが、ものすごくよく見えました。並のレンズでも、良くできた双眼望遠鏡は、スペックから想像する見え方よりも遙かによく見えてます。よく見えた以上に驚いたのは操作性の良さでした。相当な重さがあるはずの25cm屈折 x 2 が、非常にスムーズに軽々と動きます。接眼部の高さは、天体の高度によって大幅に変化しますが、足の長さを電動で素早く伸縮できて快適です。双眼望遠鏡というのは、調節箇所が多いために複数の人がかわる代わる覗くには適しません。目幅調整とピント調整がひとり一人必要なので、その調整が簡単にできないと、みんなが見終えるまでにうんざりするくらいの時間がかかります。その点、この25cm双眼は非常に良くできていました。目幅がデジタル表示されて、2回目以降見せてもらうときは、前回の数字を覚えていればいとも簡単にセットできます。 天体望遠鏡自作BBSのオフ会が来ていました。こちらもすごいものを持ってきていました。40cm反射カセグレン鏡筒を載せる予定という、未完成の大型赤道儀がありました。メーカーではできない素材と労力をふんだんに投入したすばらしいものでした。自作の意義というのはそういうところにあるのでしょう。メーカー製品として存在するものを労力をかけて自作するくらいなら、最初から買った方が安上がりです。 今回は会場に夕方行って、楓林舎の遅い夕食の時間までに戻るというのを2日間繰り返しました。会場でカメラのストロボを光らせると迷惑なので、今回は写真がありません。 |

| 10月9日 現在の望遠鏡 |

現在、25E赤道儀には、右の写真のような望遠鏡が載っています。手前側がTOA150、35cm鏡の背中側がTOA130F。ちょっとフードが見えているのが五藤の8cmトリプレットアポ。その向こうにε180EDがあります。TOAのツインがすごいところです。150はT洋天のO倉さんが置いていってくれました。 こうなると、バランスウエイトシャフトをいっぱいまで伸ばし、バランスウエイトも3個付ける必要があります。これでも25E赤道儀は元気に動いてくれています。 |

| 10月6日 ゴースト |

| 話題としては古いですが、SEO−COOLED40Dの赤外カットフィルター交換前と後の比較写真です。 中心の星は And(アンドロメダ) βのミラク。右上にNGC404があります。同一条件で写してこれだけの差です。最初の状態では、これだけゴーストが出るととても使い物になりません。「やっぱり冷却CCDでないとダメなんだなぁ」と思いましたが、フィルター交換後は、「何とか我慢できる」状態になりました。 |

|

| 10月3日 インフルエンザ |

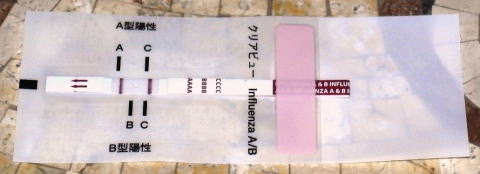

新型インフルエンザがはやってますね。 新型インフルエンザがはやってますね。現在の新型インフルエンザはたいした毒性ではないようなので、仕事が比較的ヒマな時期に、体が健康な時にかかっておくのがいいと思っています。今のうちに、地球上のすべての人が新型インフルエンザにかかるか、ワクチンを打って、免疫をつくっておいたほうがいいのでしょう。 そんなおり、オーナー1の中学生の息子が新型インフルエンザにかかりました。簡易検査キットで、はっきりくっきりA型の線が出ました。これほどはっきり線が出るのは相当量のインフルエンザヴィールスを持っていることを意味するようです。 息子のクラスはリーチがかかっていたので、これで学級閉鎖となりました。 しかし、我が家の他の家族は元気です。高校生の娘は小中高と病気で学校を休んだことがありません。それが唯一の自慢ですが、現在も元気です。私は昨日、頭と目が痛くて体がふらふらして、「キター!」と思ったのですが平熱です。息子と最も接触の度合いが大きい妻も全く元気です。当の息子も学校を休んでいる割には、たいした熱もなく普通に生活できています。 オーナー1はあと2週間ぐらいすると、仕事が非常に忙しい時期に入ります。それまでに新型インフルエンザにかかっておきたいのですが、うまくいきません。息子の部屋に行って「ヴィールスを出せー!」と言って、咳をさせるのがいいかもしれません。こういうのは不謹慎でしょうか。 (追記) 翌日の午後、今度こそ 「キター!」。 セキ、くしゃみ、鼻水だらだら(失礼)、完全に風邪の症状です。しかし、平熱 ...? 月曜日に息子を医者に連れて行かなければならないので、ついでに私も診てもらいます。状況的にインフルエンザは間違いないでしょう。今、インフルエンザにかかるのはオーナー1としてはベストタイミングです。来週は重要な予定が少ない週です。その後、仕事が忙しくなり休むわけにはいかない時期に、インフルエンザを気にせず仕事ができます。10日からの石川町スターフェスティバルまでには完治して、安心して人混みに入れます。 |

| 10月3日 山奥 |

山道に乗り捨てられたGT−R ・・・ ? |

いいえ、ここが天文台前です。 それがどうした! という感じですが、こんな写真があったので出してみました。 |

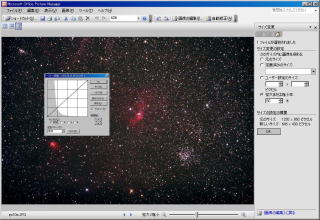

| 10月2日 超簡単画像処理 ステップ5 |

| 保存、トリミング、回転、縮小 |

できた画像はJPEGで保存します。「ファイル」→「名前を付けて保存」→「ファイルの種類」を「JPEG」にします。「画質」はそのままOKでいいでしょう。 できた画像はJPEGで保存します。「ファイル」→「名前を付けて保存」→「ファイルの種類」を「JPEG」にします。「画質」はそのままOKでいいでしょう。回転・サイズ変更などは、ステライメージでもできますが、別のソフトで読み込んで、もっとお手軽にやった方が良いでしょう。パソコンにはMS-Officeがインストールされているでしょうから、「Microsoft Office Picture Manager」があると思います。Officeの種類によっては、ない場合もあります。インストールCDには入っているのにインストールされていない場合もあります。Picture Manager でなければいけないわけではありませんが、MS-Officeを買った人にはタダ同然のソフトであり、便利なので使ってあげてください。オーナー1のパソコンはJPEGファイルをクリックすると Picture Manager が立ち上がるように関連づけしています。右の写真は、昨日の写真をPicture Manager で開いて縮小しようとしているところです。 ここで例として使っているバブル星雲の写真はすべて上が南です。今の季節、実際の空ではこの向きです。しかし、他の写真と並べて見るときは、上が北の方が良いでしょう。180度回転させます。 どんな写真でも多少のトリミングをした方が見栄えが良くなります。Picture Manager ではトリミングでカットされる部分が半透明になり、わかりやすいと思います。斜めのトリミングはできないので、画像は1度単位で回転できますから、あらかじめトリミングしたい部分が水平・垂直になるように回転させておきます。 単なる観賞用写真ならば、最も見栄えの良いようにその都度適当な大きさにトリミングすればいいですが、私の場合は大きさを揃えて、実際の大きさが比較できる写真にしています。構図的にいまいちになる場合もありますが、アルバムにある同一光学系の写真は原則として同じ縮尺にしています。EOS40Dの場合、元のサイズが 3888 x 2592 ピクセルなので、原則として 3600 x 2400 ピクセルにトリミングしています。2でも3でも4でも割り切れます。 縮小するときの縮小率は % で指定するのが良いと思います。50%と指定すると2x2の4ピクセルが1ドットになります。25%だと4x4の16ピクセルが1ドットになります。33%ならほぼ3x3の9ピクセルが1ドットです。このあたりがいいようです。元のピクセル数と縮小してできた1ドットが x :1 ( x は整数)の関係になったほうが星像がきれいになる可能性が高いようです。 |

| 10月1日 超簡単画像処理 ステップ4 |

| バックグラウンドのフラット補正 |

| 最後に、銀塩写真で言うところの粒子の荒れを目立たなくします。同時にゴミや周辺減光なども目立たなくします。 「階調」メニューから「トーンカーブ」を選択すると「トーンカーブ調整」が出ます(左下図)。最初は原点を通る直線になっています。この直線上の3点をクリックします。右下のようにクリックした位置に点が付きます。これを「アンカーを打つ」といいます。この3点が固定されて動かなくなります。そうしておいて、直線の原点を上にドラッグします(右下図)。 全体が明るくなり、薄明が始まったような星空になります。前段階のレベル調整で、バックグラウンドは暗めで良いと書いたのは、ここで明るくなるからです。コントラストは落ちますが、粒子の荒れが消えて、周辺減光も目立たなくなります。この操作が何をしているのか、意味を考えてみてください。 バックグラウンドにあたる暗い部分の濃度差を小さくし、ある濃度より暗い部分はすべて同じ濃さのダークグレーにしています。写真の中に「黒」という部分はなくなり、黒点ノイズは消えます。 |

|

| 画面の一部を強拡大すると下の写真の通りです。バックのまだら模様が無くなり、フラットなグレーのバックグラウンドになります。双方を同じ条件でJPEG圧縮すると、右の方が大幅にデータ量が小さくなります。 |

|

| これは見た目を良くするための一種のごまかしで、元の写真が良ければ、そしてある程度の枚数のコンポジットをすれば、やらなくても良い操作です。しかし、そうではあっても最後に控えめにこれをやっておいた方が良い結果になるようです。 普通に言う画像処理はこれで終わりです。慣れればステップ2〜4は1分以内で終わります。オーナー1がやると30秒程度で終わります。 超簡単ですね。一晩晴れるとε180+デジタル一眼で、20枚ぐらいの写真が撮れます。この画像処理に読み込み・保存を含めて、1枚1分かかったとしても20枚なら20分。撮影が終わってドームから引き上げて部屋に戻り、次第に明るくなっていく空を見ながら画像処理をします。もちろん、その場で完成品をつくるのではなく、撮影できた天体の写りを確認するわけです。簡単にできるからこそ、眠い目をこすりながらでもやる気になるし、撮影したばかりの画像が完成品に近い形で見られるので、眠いのも忘れて画像処理ができます。 このときできた画像のクオリティーを50%アップさせたいと思ったときには、1枚に対して数時間の格闘が必要になるのではないかと思います。 |

| 9月30日 超簡単画像処理 ステップ3 |

| レベル調整 |

色調整で真っ黒なバックグラウンドになった写真に対して、輝度レベルをRGB各色同じだけ上げます。 色調整で真っ黒なバックグラウンドになった写真に対して、輝度レベルをRGB各色同じだけ上げます。「階調」メニューから「レベル調整」を選択します。右の画面が出ます。一番下の「チャンネル」が「RGB」になっていることを確認します。グラフの下に三角マークがありますが、これをマウスでドラッグすると左右にスライドします。 まず、左側の三角を左に動かします。画面全体が明るくなっていきます。適正と思われるバックグラウンドの明るさよりも暗めにしておきます。一番左まで行ってもまだ暗いときは「ヒストグラム縮小」をクリックします。普通はそこまでせずに、かなり暗めで大丈夫です。 次に右側の三角を左に動かします。星の輝度が増し、星雲の淡い部分が浮き上がってきます。しかし同時に、画面が荒れた感じになり、周辺減光やミラー切れも目立ってきます。どこまで上げたらいいかは試行錯誤してください。これは銀塩フィルムで言う増感現像です。「超簡単画像処理」の段階では少しだけ(この例の場合、4目盛り程度)左に動かせばいいでしょう。 多少の周辺減光ならば、次のバックグラウンドのフラット補正で吸収できますが、あまり濃度差が大きいとそれなりの補正をしないといけなくなります。 |

| 9月29日 超簡単画像処理 ステップ2 |

| 色調整 |

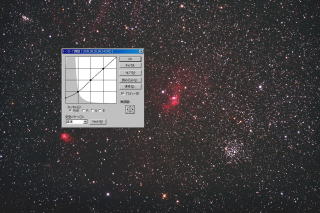

天体写真の場合、背景をダークグレーにするのが基本です。どの程度を「ダーク」というかは各自の感性次第ですが、バックグラウンドに色が付いていると「カブっている」と見なされます。まずは、背景色をダークグレーにします。これはRGBそれぞれのレベルを個別に調整して背景の色をなくすのが王道ですが、初心者には労力がかかりすぎます。もっと簡単に背景の色をなくす方法があります。 まず、写真の中で星のないところを探します。位置的には中心と周辺の中間あたりがベストです。この写真のように銀河の中では、星のないところを探すのは至難の業ですが、完全にゼロではなくても大丈夫。微光星が多少入っても可です。逆に、銀河の中には暗黒帯がある可能性が高いので、あればそこを使いましょう。この写真では緑の四角形のところを使いました。このすぐ左でもいいでしょう。この程度の大きさで1万ピクセル。最低これくらい、できればこれ以上の面積が欲しいところです。 星のない場所を見つけたら、ツールバーの「ピクセル情報」(下図の赤丸のアイコン)をクリックします。カーソルの形が変わるので、そのカーソルの先を星のないところの左上に持って行きます。マウスの左ボタンを押し、押したまま星のないところの右下まで移動して指を離します。その範囲が四角で囲まれ、「ピクセル情報」が出ます。「平均」(下の図の隠れているところに「平均」がある)をクリックし、「レベル最小値に設定」をクリックします。これで選択した部分が「黒」になるように画面全体が自動的に色調整されます。色調整はこれで終わりです。 これだとバックグラウンドが黒で、ダークグレーではありません。微光星も星雲の淡い部分もみんな消えてしまいました。でも、大丈夫。ステライメージでは、見た目上消えてしまった部分のデータがしっかり保持されています。このカラーバランスのまま全体の輝度レベルを上げれば暗い星も復活し、バックグラウンドはダークグレーになります。次回はそのレベル調整の話です。 |

色調整が終わった直後の写真 |

| 9月28日 超簡単画像処理 ステップ1 |

| RAWファイルの読み込み |

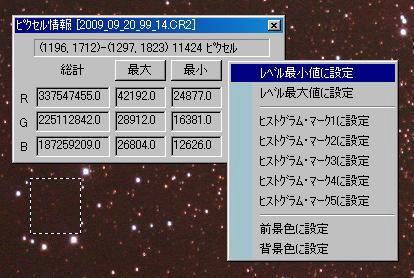

ステライメージを立ち上げ、RAWデータを読み込みます。それ以前の問題ですが、カメラ側の設定でRAWファイルを出力する設定になっていて、ステライメージ側がそのRAWファイルに対応していなければなりません。 ステライメージを立ち上げ、RAWデータを読み込みます。それ以前の問題ですが、カメラ側の設定でRAWファイルを出力する設定になっていて、ステライメージ側がそのRAWファイルに対応していなければなりません。「ファイル」→「開く」から対象RAWファイルを指定してもかまいませんが、次のようにするのが簡単です。 あらかじめエクスプローラで対象のRAWファイルが見えるようにしておきます。その後、ステライメージを起動し、エクスプローラからステライメージの灰色の部分に対象ファイルをドラッグアンドドロップします(右図参照)。このあと、エクスプローラは閉じるか最小化するか裏にまわします。 |

読み込み設定の画面が出るので、「画像生成」は「現像あり」「カラー画像」を選択、「自動補正」をクリックして「カラーバランス」「レベル」ともチェック無しにして「OK」。「ダーク補正」はチェックを外します。ダーク画像があって、ダーク減算したければ、チェックを付けてダークファイルを指定します。ここでは無いことにして進めます。 読み込み設定の画面が出るので、「画像生成」は「現像あり」「カラー画像」を選択、「自動補正」をクリックして「カラーバランス」「レベル」ともチェック無しにして「OK」。「ダーク補正」はチェックを外します。ダーク画像があって、ダーク減算したければ、チェックを付けてダークファイルを指定します。ここでは無いことにして進めます。以上の設定で「OK」をクリックするとRAWファイルが読み込まれます。 画面に表示された画像は、ステライメージが「良かれ」と思うカラー画像になっています。ものの本には「現像なし」で読み込み、これも自分でやれと書いてあるものもありますが、初心者がわけもわからずにその後の処理をするくらいなら、ソフトに任せた方が遙かにマシな画像になります。 「自動補正」は無しにしたわけですが、この部分を次回以降、手動で補正します。 ステライメージに表示された画像は、等倍表示(カメラの1ピクセルがモニタの1ドット)で、Window表示になっていると思います。画像Windowの右上の □ をクリックして最大化します。ステライメージ自体も最大化して使うべきでしょう。画面左側に縦に並んだツールバーの虫めがねマーク(ズームツール)をクリックします。カーソルを画像上に持って行き、キーボードの「Shift」キーを押しながら何回かクリックします。画像が縮小されていきます。「Shift」キーを押さずにクリックすると拡大されます。ちょうど画面いっぱいに天体画像が表示されているか、ややはみ出すぐらいの大きさが適当です。 これで次のステップに進む準備完了です。 |

| 9月27日 超簡単画像処理 |

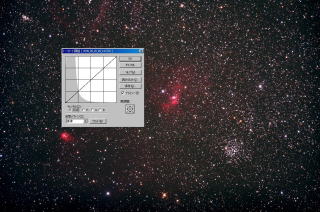

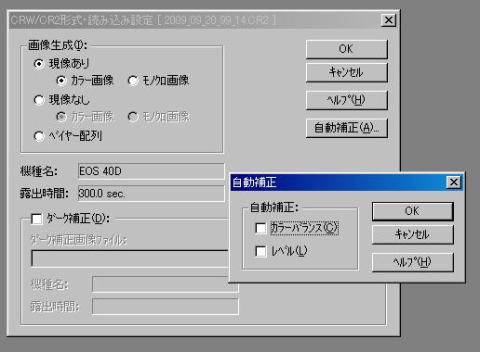

| 下の写真は、最近ε180EDで撮った5分露出(ISO800)のM52とバルブ星雲付近です。左がカメラから出てきたそのままのJPG画像、右が同時に記録したRAW画像を読み込んで、簡単にできる最低限の画像処理をした写真です。カメラはSEO-COOLED40Dで、Canon EOS

40Dの赤外カットフィルターをHαまで通るものに交換してあります。そして冷却改造されています。冷却は別としても、天体写真を撮るには赤外カットフィルター交換は必要でしょう。フィルターを交換すると左の写真のように画面全体が赤くなります。感光域が赤外側に伸びたわけですから、ホワイトバランスが崩れた状態になります。 フィルター交換をしていない標準状態のカメラでも、光害のあるところで天体写真を撮ると、バックが緑や黄色にカブリます。それをさけるために光害カットフィルターを付けても色がおかしくなります。これらの色を補正してバックグラウンドをダークグレーにし、ついでに星や星雲を多少鮮明にする画像処理が最低限必要になります。 しかしながら、天体写真の画像処理というのは、専門書や雑誌の記事を見ても、初心者には複雑で難しそうで敷居の高いものです。 そこで、最低限これだけやれば見られる写真になる、というオーナー1がやっている画像処理法をお知らせします。 これからデジタル一眼で天体写真を撮ってみようかと思う人のために、超簡単な天体写真の画像処理方法を6回連続で1ステップずつ書きます。ただ、この写真は題材としては難しい(天の川の中で赤い散光星雲があって周辺減光があってミラー切れがある)もので、超簡単画像処理だけだと満足できる作品にはなりません。でも、一応見られる写真にはなります。これで十分じゃないかと思う人はそれで結構だし、さらに進化するための第1段階と思っていただいてもかまいません。 ステップ1 RAWファイルの読み込み ステップ2 色調整 ステップ3 レベル調整 ステップ4 バックグラウンドのフラット補正 ステップ5 保存、トリミング、回転、縮小 画像処理ソフトは「ステライメージVer.5」を使って説明します。 |

|

| 9月23日 夜明け |

| 星屋なので、天文薄明が始まると活動終了。空が明るくなる頃には寝ます。オーナー1は、日常的にも起きるのは太陽がある程度昇ってからです。ですから、夜明けとか日の出とかを見ることがありません。 連休なので翌日のことは考えずに起きていられます。久しぶりに夜明けを見ました。刻々と変わっていく空の色がきれいです。何枚か写真を撮りました。しかし、失敗 ! こういう写真は自動露出で撮っちゃいけないんですね。みんなほとんど同じに写っていました。正確に言えば、一番暗かったときが一番明るく写っていました。マニュアル露光というのはこういうときに使うんですか。 |

|

| 夜明け 日中 |

| 9月22日 フリーストップ経緯台 その3 |

グリップを付けました。どこのホームセンターでも売っているステンレスパイプです。これをどう前後に伸び縮できるように取り付けるかが問題です。画期的な方法はありません。普通に考えられる方法で取り付けました。 また、パイプをT字につなぐ金具もパイプと一緒に売っているものを使いましたが、これはイモネジでパイプを押すだけの構造です。ネジを強く締めるとパイプがつぶれてしまい、役に立ちません。パイプの内側のネジで押される部分に、パイプの内径と同じ太さの金属を入れて補強しました。これでイモネジをきつく締められます。 格段に使いやすくになりました。 |

| 9月21日 TOA150 |

19日からの連休は、原則、天文台にいるようにしました。天気が悪そうな日は自宅に帰ります。楓林舎も原則、貸し切りなのですが、オーナー1の居場所を確保してもらいました。 19日からの連休は、原則、天文台にいるようにしました。天気が悪そうな日は自宅に帰ります。楓林舎も原則、貸し切りなのですが、オーナー1の居場所を確保してもらいました。19/20は晴れそうな気配だったのですが、台風の一番外側の雲がかかり続けて、結局朝までダメ。 ・・・朝まで起きていたということです。 20/21は晴れました。しかし、20日の夕方までの快晴とはちょっと違って、夜になったら、透明度がやや悪くなりました。それでも秋の銀河は見えているのでε180+COOLED40Dで写真を撮りながら、他の鏡筒で観望しました。 初日には、よく会うO倉さんが来ており、重そうな機材を山ほど、それを載せるには似合わない車に乗せてきました。それを全部、楓林舎に置いていきました。特にTOA150は、本人のご希望により、天文台のTOA130とサイドバイサイドで並べました(右写真)。トップページと較べてください。 この組み合わせは、いろいろな意味で、これまでの最高となりました。 右から順に TOA150、SHOWA35N、TOA130F、ε180ED、GOTO8cmトリプレットアポ 裏側にガイド鏡としてC5があります。 これだけ載せても、SHOWA25EL赤道儀は普通に動いています。逆に、これだけ載せることによって全体のバランスが合っています。極軸クランプをゆるめれば、この鏡筒群が軽くクルクル回ります。 ただ、バランスウエイトシャフトをほぼ最大まで伸ばすことになりました。ドーム内を歩くとき、すごくじゃま! でも、これだけ載せてもバランスウエイトは30kg。TOA x2 + GOTOで30kgです。エルボ型ならでは。  |

| 9月18日 寒い! |

16日の晩、天文台に行ってきました。1時間ほどの間、雲が通過しましたが、それ以外は快晴でした。久しぶりの快晴です。 16日の晩、天文台に行ってきました。1時間ほどの間、雲が通過しましたが、それ以外は快晴でした。久しぶりの快晴です。そして、すごく久しぶりに天体写真を撮影しました。9ヶ月か10ヶ月ぶりになります。その間、ほとんど晴れなかったので、晴れた晩は写真を撮るよりも自分の目で星を見たいという思いが強かったので、こういうことになりました。 そのくらいの期間が空くと「写真の撮り方」を忘れています。パソコンソフト側もトラブルを続出しました。それでも10数コマ撮影できました。 この晩の特筆すべきは、寒さです。長袖シャツの上にトレーナーを着て、その上に真冬用のジャケットを着て、ドーム内にいても寒かった! COOLED−40Dは−15度まで冷えました。この連休に南会津に来る方、または標高の高いところに遠征に行く方々は、少なくとも真冬の日中に外出するときの服装を用意してください。少なくとも、です。そうでないと、一晩を屋外で過ごすことはできないでしょう。 明け方には、オリオン座が星雲・星団の観望にも十分な高さまで昇ります。 「冬だなぁー」と思いました。 ついでながら、明け方(天文薄明前)の東の空が妙に明るいです。月? 地上の光?実は黄道光でした。こっち方向の写真撮影は絶望的です。もちろん、黄道光を写す目的ならOKです。 写真はこの日に撮影したNGC6946&NGC6939。ε180ED+COOLED-40Dで10分露出。 |

| 9月16日 歩いた! |

| 諸般の事情により、会社近くから自宅まで10kmちょっとの道のりを歩いて帰りました。休まず歩いて所要時間2時間半ジャスト。それも日付を挟んで夜中に。今日は歩くしかない! という覚悟はできていたので、日頃の運動不足解消にちょうどいいと思って、元気よく歩きました。 ほとんど毎日のように車で走っている道を自分の足で歩いてみると、いろいろな発見があります。車だと一瞬で過ぎていくところも、「こうなってたんだ〜 !」と思うところがあちこちに・・・。 気温は運動にはちょうどいい涼しさでしたが、家に着いたときには汗びっしょりになっていました。そして、両足の土踏まずと足の指の間の土を踏むところに大きなまめができていました。 これ1回だけだと、いい運動とはいえないですね。できれば毎日やらないと・・・ これだけ歩いたのは、学校の遠足などの行事を除いては、小学生の低学年の頃、友達と10km離れたおもちゃ屋さんまで往復歩いたとき以来です。(このときは捜索願が出たらしい) 突然ですが、都会と田舎の違いを一言で言い表すにはどう言ったらいいでしょう ? 「歩道を人が歩いているところが都会、歩道があっても誰も歩いている人がいないところが田舎。」 ずっと前からそう思っています。オーナー1の自宅付近は完全な田舎です。昼間でも、歩道を歩いている人などだれもいません。唯一例外は、小学校の登下校時間に子供が歩いています。大人が歩道を歩いているのを見ると、「あの人はどうしちゃったんだろう? 何が起こったんだろう?」と心配してしまいます。人が歩道を歩いているというのは、田舎では非常事態です。 私は夜中にそれをやってしまいました。何台もの車が横を通りすぎていきましたが、さぞ、不気味だったことでしょう。 携帯電話の電池切れは時と場合によっては命取りです。気をつけましょう。 |

| 9月14日 ホームスター EXTR その2 |

9月3日にホームスターエクストラを買った話を書きましたが、これを自宅の定位置に取り付けました。 9月3日にホームスターエクストラを買った話を書きましたが、これを自宅の定位置に取り付けました。リビングは屋根までの吹き抜けになっています。屋根は6/10勾配で、スクリーンになる白いクロス張りです。中央に大きな梁が1本あります。この梁の下がホームスターエクストラの定位置で、ついでにその下側にプロジェクターをぶら下げました。 天井の一番高い位置にはサーキュレーターの扇風機が付いていて、その向こう側がスクリーンになります。 夜になって真っ暗になった後、この部屋と周りの廊下・階段等の電気をすべて消して、ホームスターを投影してみました。 「 ・ ・ ・ ?」 こちらです。  この十字架の光と影は何? |

ここの窓から外にある街灯の光が入ってきて、窓枠で十字の影ができていました。 これではせっかくのホームスターも台無し。 数年前まではこの街灯はなくて、天井にプロジェクターで星の写真を写しても全然問題なかったのに・・・ この斜めの窓にカーテンを付けることはできないし・・・ 何か対応策をとらないと、ホームスターをリビングの天井に投影するプランはボツになります。しかし、投影するたびに何かしなければならないのも面倒です。 解決策を2つ考えました。 1.窓の形に合わせた上下に動く(できれば)電動の遮光スクリーンを付ける 2.発泡スチロールみたいなもので台形の板を作って、使うときだけ窓の内側に長い棒を使ってはめ込む とりあえず、2 を作って、そのうち適当な材料を探して 1 を作りたいと思います。 ちょっとがっかり。 |

| 9月13日 ビクセンED8cm |

| 自宅での観望用に使っていたビクセンの旧型ED8cm鏡筒を天文台に持って行きました。 天文台にある屈折鏡筒はこれまで紹介している通り、すごくいいものばかりで、星像がシャープで周辺まで点像になるのが当たり前になってしまいました。8cm、10cm、13cmと各クラスのリファレンスとなる鏡筒ばかりで、他の鏡筒はこれらと比べてどれくらい落ちるか、という比較になります。そういう鏡筒ばかりではなく、普通の鏡筒がどの程度見えるのか、「普通の鏡筒」のリファレンスがあった方がいいと思いました。これにビクセンED8cmを使います。ビクセンに失礼なので申し添えますが、これはこれでかなりいい鏡筒です。決して「並」ではありません。「特上」ではありませんが「上」です。しかし、五藤の8cmトリプレットアポと比べてしまうと明らかに落ちます。こちらが「特上」。 最初にビクセンED8cmで星を見ると、「これ、いいじゃない!」と思います。しかし、次に五藤8cmトリプレットアポを覗くと明らかにこちらが上です。大差があるわけではありませんが、五藤は星が点です。ビクセンは点像の周りを小さなハロが取り巻いている感じ。また、周辺部の星が「点」というよりも、木星のガリレオ衛星ぐらいの面積を持った小さな円盤になります。普通に使う分には全然問題ありませんが、これよりも星像が劣る望遠鏡はおすすめしないようにします。ニコンED10cm、MAXVISION 127ED、TOA130はもちろんビクセンより上です。 |

| . |

| 9月10日 すごい望遠鏡 |

楓林舎オーナーがすごい望遠鏡を買ってきました。町に出かけたついでにジャンク品として買ってきたそうです。エイコーの口径4cmニュートン反射望遠鏡。三脚もファインダーも付いた一式です。500円だったそうです。 楓林舎オーナーがすごい望遠鏡を買ってきました。町に出かけたついでにジャンク品として買ってきたそうです。エイコーの口径4cmニュートン反射望遠鏡。三脚もファインダーも付いた一式です。500円だったそうです。「EIKOW」のタグに¥1500と書いてあります。Fやfの表示はなく、40倍となっています。もちろんアイピースは1個です。アイピースを分解してみたら、ハイゲンでした。バレルがとても長くて、そこを抜き差ししてピントを合わせます。斜鏡は四角形でした。 地上の景色を見てみたら、一応見えます。「ここがピント位置」という場所がなくて、一定範囲内で、同じようにボケた画像が見えます。 天文台にある高性能屈折望遠鏡群の対極にあるすごい望遠鏡です。 こういうものは、わかっている人が冗談で買う分にはいいですが、これが天体望遠鏡だと信じて買う人がいたら悲しいですね。1500円ならいいかもしれませんが。 世の中に出回っている「天体望遠鏡」と称する商品のうち、95%はこの手の商品です。天文に詳しい人たちが購入対象として考えるのは、世の中に5%しかないまともな望遠鏡です。その5%の中にも当たりとはずれがあるわけです。 世の中の大部分の人は、「おおはずれ」の天体望遠鏡を買うわけです。そして、すぐに押し入れの奥にしまわれ、星に対する興味を失います。 天体望遠鏡に詳しい人は、できるだけ多くの初心者の望遠鏡購入コンサルタントになってあげてもらいたいものです。 こういう話は、スター☆パーティーのオーナー八ヶ岳日記に詳しく書いてあるので、こちらをご覧ください。 |

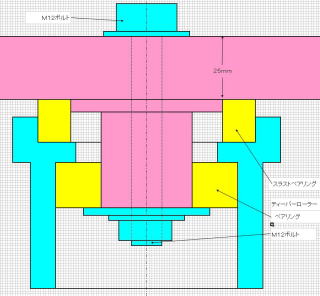

| 9月7日 大型フリーストップ経緯台完成 |

自作の大型フリーストップ経緯台が完成しました。我ながら使い勝手が良いし、すごく便利です。屈折鏡筒をドブのように扱えます。この経緯台を「HF-D」と呼んでいます。同じ経緯台を欲しいという人もいるので、同じものを数台作って、みんなで使おうと思います。 自作の大型フリーストップ経緯台が完成しました。我ながら使い勝手が良いし、すごく便利です。屈折鏡筒をドブのように扱えます。この経緯台を「HF-D」と呼んでいます。同じ経緯台を欲しいという人もいるので、同じものを数台作って、みんなで使おうと思います。この経緯台の構造は8月28・29日の通りです。そちらと併せてご覧ください。 図の通りに完成して、今回はマックスビジョン127ED鏡筒を載せました。ブランコの長さを最大にするとビクセンのVMC260Lがバランスしますが、それより細い鏡筒なのでブランコが短くなっています。ここは1cm単位で移動できます。 天文台で35cm鏡に同架する鏡筒は、VMC260L用のアリガタに統一してあるので、こちらにもそれと同じ規格の自作アリガタが付いています。 上下方向も水平方向も非常にスムーズに回転します。昼間動かしてみた感じでは、指先1本で軽々と動いてしまうので、動きが軽すぎるかな、と思っていました。しかし、実際に星を見てみると、導入も追尾も非常に楽です。高倍率にしても、楽々星を追いかけられました。 水平回転軸には、大径のスラストベアリングとティーパーローラーベアリングが入っていて、人力でそれ以上強くは締められないというところまで締めつけましたが、軽々と動いてしまいます。こちらには何らかのフリクション機構が必要かと思っていましたが、回転が軽くてスムーズならばフリクション機構などまったく不要でした。上下軸はベアリングではなく、代用品のスラストワッシャを使っています。こちらにはフリクション調整機構がついています。こちらは簡単に抵抗の大きさを調整できるので、とても便利です。上下軸側も、鏡筒のバランスさえ合っていれば、軽ければ軽いほど使い勝手が上がります。 両軸の回転が軽いと、重さが大きく違うアイピースに交換したとき、バランスが変わり上下方向に動いてしまいます。この場合は鏡筒の前後位置を変えればいいわけですが、面倒な感じもします。ブランコの裏側にシャフトをつけて、前後に移動できる小さなバランスウエイトを付ければいいかと思います。そのシャフトを手前側に長いものを使うと、鏡筒の向きを変えるためのグリップが付けられます。短くて太いシュミカセ系の鏡筒にはこれが必要です。 |

| MAXVISION 127ED |

| 久しぶりにMAXVISION 127EDで星を見ましたが、この鏡筒はすばらしい。あの値段でこの性能は驚異的です。中国、恐るべし! 事前にニコンED10cmとTOA130で十分に星を見た後にMAXVISION を見ても、全く劣るところなく、同等な星像が見えます。以前、MAXVISION 127EDは低倍率広視野で使用すると画像湾曲があり、中央と周辺ではピント位置が違うと書きました。今回、XW30mmで見てみたところ、わずかに像面湾曲がありますが、ほとんど問題ありませんでした。以前は、イーソスで見たからそう見えたのかもしれません。像面湾曲に関しては、XWではほとんど問題ありません。イーソスで見ると、MAXVISION でもTOAでもニコンでも、中央にピントを合わせると周辺部のピント位置が同じくらいズレています。これは対物レンズの像面湾曲ではなく、イーソスの焦点面湾曲かもしれません。 いずれにしても、視野の最外周の星でピントを合わせたときにもきれいな点像になります。これらの対物と接眼の両光学系を合わせて、像面湾曲以外の収差はほとんどないと言って良いと思います。 |

| 9月6日 蚊柱 |

| よく晴れて澄んだ青空が広がった日の昼前、楓林舎の窓から外を見ると5mほど先に蚊柱が立っていた。さほど規模の大きなものではなかったが、大量の虫が全体として柱状になって飛んでいる。見ていると、そこに赤とんぼが突っ込んでいく。20匹程度がそれを繰り返している。飛んでいる虫を飛びながら捕まえて食べているようだ。赤とんぼといっても、この時期、山にいるやつなので、体は黄色からややオレンジがかった色である。 これを見ていて、イワシの群れにマグロが突っ込んでいく映像を連想した。イワシの群れ全体の形はめまぐるしく変わるが、散り散りになることはない。イワシは多少食べられたところで、人の目に分かるほどの数の変化もない。蚊柱も同じだ。水中でも空中でも同じことが繰り広げられている。水中の映像はよく見るが、蚊柱と赤とんぼの映像は見たことがなかったので、おもしろいものを見た気がした。 赤とんぼの群れは、ひとしきりそれを繰り返した後、おなかがいっぱいになったところで、どこかへ飛び去っていった。蚊柱はまた安定した柱状になった。もちろん、数が減ったかどうかは見分けがつかない。自然ってすごい... |

| 9月5日 満月 |

| この日の夜は晴れそうだったので、オーナー2とともに天文台に行くことにしました。満月なのに... オーナー1は、ニコンのED10cmの接眼部を2インチ仕様に変えてから、まだ星を見ていないません(もちろんオーナー2も)。同じXWアイピースを付けて五藤8cmとTOA130の3本サイドバイサイドで星を見てみたいと思っていました。単純に星がたくさんあるところを見ればいいので、満月でも大きな問題はありません。オーナー2の方はとにかく仕事が忙しいようで、単純に星を見てのんびりできればそれでいいということだったのでしょう。 夕方まで青空で良い天気だったのですが、夜になると曇ってきました。夕食後に外に出てみると、全天薄雲で、たまに星が1・2個現れる状態になってしまいました。月でさえ、雲を通して見えたり見えなくなったり。今夜は、星を見るのは難しそうです。 しばらくすると、雲の厚さが安定してきたようで、薄雲を通して淡い月が見えるようになりました。オーナー2が持ってきたSky90双眼望遠鏡で満月を見てみました。これが意外なほどよく見えました。比較的低倍率でワイドアイピースを付けているので、月が宇宙空間に浮遊している感じがしました。そして立体的に、球形に見えました。双眼ならではです。普通に星が見える程度の透明度の夜は、9cmといえども満月は明るすぎて、まぶしくて見ていられません。ところがこの日は、天然のムーングラスがかかって、ほどよい明るさになっていました。こういう状態の時に見たのが良かったようです。今までにない美しい満月を見ました。 満月で薄曇りという、普通なら望遠鏡など出すわけがない天気でも、とりあえず見えるものを見てみると思いがけない発見があるものです。 |

| 9月3日 ホームスター EXTRA |

昨日、息切れ宣言したのに、また書いてます。ネタがまだ1つありました。 昨日、息切れ宣言したのに、また書いてます。ネタがまだ1つありました。こんなの、買いました(右写真)。 いずれはこういう製品が出るだろうと思っていました。出たら買おうと思っていました。それも10年以上前から・・・ 10年前に建てた自宅のリビングは、このような小型の家庭用プラネタリウムを天井に投影することを前提に設計してあります。 発売からちょっと過ぎましたがやっと購入しました。 これをどう設置してどこに投影するかが、家の設計段階から考えた我が家の真骨頂です。・・・というほど大げさではありませんが、スクリーンになる白い天井と機械の設置場所が最初から用意されています。ちょっとまた、工作が必要なので、完成したら紹介します。 ちなみにホームスターはこの角度で使用します。 10年前の予想より小型で高性能な家庭用プラネタリウムができて、この程度の値段で買えるのは幸せです。大平さんとセガトイズの加藤さんでしたっけ、すばらしい製品を開発してくれた皆様に感謝します。 |

| 9月2日 息切れ |

| ここ10日ほど、連日、このページを更新してきましたが、さすがに息切れです。ネタがなくなりました。ちょっと休憩します。 こうしてみると、スター☆パーティー オーナー様はすごいですね。私よりハードな仕事をしながら、長期間、連日更新を続けています。商売柄、それも必要な営業努力なのでしょうが、相当な能力がないとできないことです。ペンション業界は不況の波をもろに被りますから、きちんとしたポリシーを保ちながら営業努力を重ねたところだけが生き残れるのでしょうね。こういう営業努力をしてないところは淘汰されていくのでしょう。淘汰されると困るペンションもあるのですが... |

| . |

| 9月1日 これ買いました |

この本というかカタログというかを注文して、2・3日前に届きました。 この本というかカタログというかを注文して、2・3日前に届きました。これは、ちょっと大きな望遠鏡をもっている人はみんな欲しいカタログですが、まとめるのは大変。写真の元はDSSですから、作ろうと思えば誰でも作れる可能性はありますが、誰かが作らなければならなかったものです。それを作ってくれちゃった人がいたんですね。沼澤茂美・脇屋奈々代さんはじめ、関係者の皆様、ご苦労様でした。買う人にとっては、12600円は高くないと思います。 これを何部発行したのか? 世界中に売れるわけですから、日本の天文ファンが想像するよりかなり多くの部数が発行されたのではないでしょうか。誠文堂新光社が耐えられるだけの部数はどのくらいなのでしょう。 それは大きなお世話ですが、この本は買えるときに買っておいた方がいいと思います。私もインターネットで見て、アマゾンに飛んで、ぽちっとな、で買ってしまいました。現在、楓林舎に置いてありますので、見たい人はどうぞ。 これを見て思うのは、実用に使う天体写真はカラーである必要はないですね。星雲・星団は、目で見たらモノクロにしか見えないし、最近のハイレベルアマチュアが創るLRGBやSAO合成の写真より、こちらの方が見ていて安心感があるというかというか落ち着くというか... これとキットピーク・ビジターセンターの写真や安田さんたちのリストなどを参考にして、目で見えそうで、見たらおもしろそうな天体の写真を撮ってみたいと思います。もちろん、オーナー1が得意の目で見た感じに近い美しくない写真です。でも、晴れないことにはどうしょうもない... |

| 8月31日 紅葉 |

望遠鏡格納庫の向こう側にあるもみじが、明らかに紅葉を始めました。ススキの穂も出そろっており、完全に秋です。今日は8月の末日。 望遠鏡格納庫の向こう側にあるもみじが、明らかに紅葉を始めました。ススキの穂も出そろっており、完全に秋です。今日は8月の末日。今年は夏がありませんでした。6・7・8月には、一晩中透明度のいい快晴の夜もありませんでした。 気候がおかしいのは今に始まったことではありませんが、きれいな星が見えないのは大問題です。自宅できれいな天の川が見られる人など、ごくごくわずかで、多くの天文ファンはそれを見るために多額の費用と労力を使って遠征します。 しかし、最近は多くの場合、カラ振りに終わります。楓林舎のような曇っても楽しく過ごせるところに行った人はいいですが、野宿に近い遠征は曇ったら完全にエネルギーの無駄ですね。 無駄かもしれないと思っても、出かけないと気が済まないのが天文ファン。困ったことです。無駄に終わってしまう遠征に出かけても、日本のGDPアップには貢献しているので、全くの無駄ではありません。空振りに終わっても自分で納得できる遠征をしましょう。 でも、それってどうしたらいいの・・・? 観光地とか温泉とかに寄る余裕が欲しいですね。宿泊は食事やお酒がおいしいところへ。 |

| 8月31日 雲の中の銀河 |

8月25日に書いた記事の中で、雲の中でもカメラを動かしていた話を書きました。大きな雲が飛んでいて、雲の隙間に銀河が見えている状態の時、構図を確認する意味でシャッターを開けました。3分露出です。星空は大部分、雲の中なので、実質露出時間は1/3の1分以下でしょう。それでもこれだけ写って流星も入ったので、皆さんにお見せすることにしました。 8月25日に書いた記事の中で、雲の中でもカメラを動かしていた話を書きました。大きな雲が飛んでいて、雲の隙間に銀河が見えている状態の時、構図を確認する意味でシャッターを開けました。3分露出です。星空は大部分、雲の中なので、実質露出時間は1/3の1分以下でしょう。それでもこれだけ写って流星も入ったので、皆さんにお見せすることにしました。最近全然写真が撮れていないので、こんなものでも星が写っただけでうれしくなりました。このときエスティマハイブリッドのAC100V出力がきちんと出てくれていたら... この後、少しの間だけ快晴になったのです。 写真データ : 2009/8/23 20:19〜 ISO800 露出3分 SEO-COOLED40D ニコン10.5mmF2.8対角魚眼 スカイメモRで自動ガイド |

| 8月30日 マックスビジョンの対物キャップ |

知り合いのNさんが、持っていたネリウス127EDTを処分してMAXVISION 127EDを買いました。それを持って楓林舎に来ました。そこで事件が・・・ 知り合いのNさんが、持っていたネリウス127EDTを処分してMAXVISION 127EDを買いました。それを持って楓林舎に来ました。そこで事件が・・・ MAXVISION の対物レンズキャップは金属製で、対物レンズセルの前にねじ込むタイプです。このネジが噛んでしまって取れなくなりました。両手で力一杯回しても、CRC556を吹き付けてもびくともしません。非常事態なので、持ち主が多少危険な方法でもとれればいいと言うので、かなり手荒な方法で外しました。どれほど手荒かは書かない方がいいでしょう。 無事にかどうかは分かりませんが、とりあえず外れました。その鏡筒で星を見てみたら、私のところにあるものと同じ感じのとてもきれいな星像でした。問題はなかったようです。 私も最初にMAXVISION を見たときから、このレンズキャップは危ないなと思いました。キャップを締めるときは最後まで回さずに、多少の余裕を残しておきました。対物レンズフードが脱着式で、しまうときは逆向きに取り付ける形式なので、レンズキャップがねじ込みにならざるをえません。現在の構造では仕方ないのですが、ここは改良が必要です。ニコンの10cmの対物フードも脱着で逆向きにしまいますが、こちらのキャップはフードの先端にはめ込みで、裏返しても同じように付けられます。昔のニコンといえども、キャップごときに無駄なコストはかけていません。MAXVISION はフードとキャップにコストをかけすぎです。 めでたくMAXVISIONのオーナーになった方は、キャップがとれなくなる前に、対物キャップに写真のような加工をしておきましょう。キャップの端のほう(銀線上)に2つ穴を開け、タップをたて短いネジをねじ込んでおきます(キャップのすぐ内側にレンズがあるので注意!)。写真は1/4インチネジで六角レンチで回すタイプです。これくらいがちょうどいいでしょう。いざというときは長い棒を2本のネジに引っかけててこの原理で回せます。NさんのMAXVISION 対物キャップにも同じ加工をしてあげました。 速報です。MAXVISION 関係者の方から、今、メールが来ました。胎内でスカイバードのブースに長蛇の列ができたそうです。MAXVISION 127EDを覗いて、皆さん、星像の良さに感嘆の声を上げていたそうです。ただ、今現在、マックスビジョン・ジャパンとしての在庫が少ないそうで、お買い求めは、今すぐスカイバードにメールを出しましょう。 |

| . |

| 8月29日 大型フリーストップ経緯台 その2 |

垂直回転軸の図もお見せします。 垂直回転軸の図もお見せします。こちらは回転軸にはベアリングを入れず、スラストワッシャで代用しています。構造が簡単で小さくできます。そして、あの位置にスラストベアリングを入れるというのが、アイディアというか生活の知恵というか・・・ 反対側のアームはもっと簡単な構造です。 下の写真の通りで、一定のフリクションをかけた状態で固定しています。 図の一番右側を回転し、締めたりゆるめたりしてフリクション調整します。ここを固定するためのロックねじもあります。 図では左上のねじが普通の六角頭になっていますが、実際は皿ねじです。エクセルで斜め線を描くのが面倒なので簡略化しています。 |

|

| 8月28日 大型フリーストップ経緯台 |

| TOA130やVMZ260などの大型鏡筒をドブソニアン感覚で使いたいと思って、フリーストップの大型経緯台を作りました。まだ、垂直回転軸が未完成ですが、部品をちょっと交換・追加すれば完成するめどが立ちました。 どの鏡筒もドーム内のアリ型からはずしてきてそのまま取り付けできます。鏡筒の太さによってブランコの長さを変えないといけませんが、お手軽に外で使えるようになります。天文台も、鏡筒が増えてきてすべてを同架することはできないので、外れている鏡筒はこちらで使おうと思います。VMC260を載せても、水平から垂直まで、鏡筒をすべての方向に向けられることを確認しました。 写真は反射系鏡筒用の短い足が付いていますが、屈折用の長い足もあります。色を塗り替えただけで、ビクセンのピラーそのものです。 |

|

ちょっとスムーズすぎる水平回転部の断面図も出しておきます。 ピンク:アルミ 水色:鉄(ステンレス) 黄色:ベアリング 1目盛り:1mm ( 図は Excel で描いています ) |

| . |

| 8月27日 またエスティマの話 |

| エスティマハイブリッドがまた修理に入り、代車のアリオンになりました。新たに壊れたわけではなく、8月18日に書いたAC100Vが出力されない件の修理です。それと同時に、先日交換したハイブリッドバッテリーの不調も対応してもらうように頼んできました。 後者の件は、ほとんど回生しなくなってしまった劣化したハイブリッドバッテリーを交換してもらった話は以前ここに書きました。その交換してもらった新しいはずのバッテリーが全くダメでした。走り出すと間もなく、回生しなくなります。回生する時間が、交換前は5分だったのが10分になったというだけで、こういうのを50歩100歩といいます。いったん回生しなくなると、エンジンを切ってしばらく置いて再度始動しても、最初から全く回生しません。新車の時や最初にバッテリー交換したときは、少なくとも半年間ぐらいは回生が止まったと感じることはほとんどありませんでした。今回これで良くなったと言われても、「客をバカにしているのか!」という感じです。 バッテリーを再交換するよう言ったら、バッテリーは新品で問題ないはずで、そんなすぐには交換できないと言う。「じゃあ、回生システムを制御しているコンピュータの異常だからそっちを交換しろ」と言ったら、そちらはチェック可能で、異常がないのは確認しているという。「バッテリーの充電放電キャパが十分あるのかどうかは確認できているのか」と聞いたら、それは確認できないという。結局、バッテリーを再交換という方向でいくようです。 |

| . |

| 8月26日 ニコンの接眼部 |

| ニコンED10cmの接眼部を2インチ仕様にしました。 元々の接眼部は下の写真の通りです。左写真左端のクランプの付いた部分は43mmスリーブ、目盛りの付いた銀色のドローチューブの端は62mm径のはめ込みで、黒いリングで外側から押さえます。右写真の真ん中の部分に代わるものを自作します。 |

|

| 自作したパーツが左下の写真。それの材料が右の写真です。ボーグのカメラアダプターSD-2Xのアイピースを取り付ける部分。その前側にボーグのパーツナンバー7901のリングをねじ込んで、そのまま旋盤で削りました。わずかに削れば完成で、「このために使ってください」というサイズのパーツでした。SD-2Xは以前から持っていましたが、全然使わなかったので、ここで役に立ってもらいました。後で必要になれば、ここだけでも売っているし。 ただ、私のところの旋盤では、直径が一番まずいサイズで、どうしてもバイトが届かないところが3mmぐらいできてしまいました。そこを普通はやらない方法で無理矢理削ったので、見た目に汚くなりましたが、実用上問題ないし、見えない部分なのでいいことにします。 |

|

完成したものが右の写真です。左上が元々の接眼部。それの代わりに2インチスリーブができました。これで2インチと31.7mmのアイピースやミラーなどがニコンに付くようになり、他の鏡筒と同じ条件で見られるようになりました。 |

| 8月25日 もう秋 |

天文台の周りはすでに秋です。ススキの穂が出そろい、秋の野草が花を咲かせ、もみじが一部紅葉し始めました。 天文台の周りはすでに秋です。ススキの穂が出そろい、秋の野草が花を咲かせ、もみじが一部紅葉し始めました。梅雨の次に秋が来てしまった感じで、夏がほとんどありませんでした。この日のように、抜けるような秋空になればいいですが、梅雨前線がつかの間消えて、秋雨前線に変身。というか、変身ではなく、同じものの呼び名が変わっただけです。 そんなわけで、今年は一度も魚眼レンズで夏の銀河を撮るチャンスがありませんでした。唯一、この写真を撮った日の夜にそのチャンスが来そうだったのですが、薄明終わりまで快晴、それまでにスカイメモのセッティングを終え、薄明終わりとともにシャッターを開けました。直後に大きな雲が来て全天を覆ってしまいました。 雲は30分ほど上空を流れ続けました。その間も下の写真のUPSから、COOLED40Dのカメラ本体と冷却装置、ネットブックPC1台に電気を供給し続けました。雲がいなくなって快晴に戻ったときには、バッテリーが切れてすべて終了となりました。トホホ・・・  この日の教訓。容量の小さいバッテリーを使うときは、ネットブックは事前にフルチャージにしておいて、自分のバッテリーで動かす。撮影しないときは、COOLED40Dの冷却装置側の電源を抜いておく。 |

| . |

| 8月24日 あこがれの鏡筒3本 その2 |

日曜日の夜、1時間程度でしたが、久しぶりに晴れた夜空で星が見られました。昨夜よりももっと良い条件で3本の鏡筒の見較べができました。 日曜日の夜、1時間程度でしたが、久しぶりに晴れた夜空で星が見られました。昨夜よりももっと良い条件で3本の鏡筒の見較べができました。まずは、250倍程度の高倍率で分解能テスト。TOAで1.3”の二重星がほぼ常時2個に分離しました。ニコンでは2個に見えたり見えなかったり。五藤ではマユ型で2個とは認識できませんでした。昨日と同じで、口径相当の順当な結果です。しかし、これを当然の結果だと思ってはいけません。比較に使った五藤の8cmトリプレットアポ鏡筒は、この天文台に来たことのある鏡筒の中ではもっとも星がシャープな点像になり、二重星も非常に良く分離する最良のレンズです。調整後のTOA130もそれに近いものがあります。世の中のどの鏡筒でも、二重星がドーズの限界まで分離するわけではありません。それはあくまで理論値であって、並の鏡筒と並の目ではそこまでは分離しません。ここにある五藤の鏡筒は、目のいい人が見るとドーズの限界を超えるかもしれません。理論的にはあり得ないですけど、人間の目というのは理論では計り知れない優秀な光学機器ですから。ニコンの10cm鏡筒は五藤やTOAと同等に渡り合ったわけで、期待通りのすばらしい鏡筒です。 このとき使用したニコンのアイピースはアッベオルソ5mm。星像はシャープだけど、覗きにくい! 視野も狭い! 五藤はXW5mm、TOAはXW3.5mm。ニコンの接眼部を改造して、2インチと31.7mmアイピースが付くようにしなければ... 続いて、中倍率での星像テスト。五藤にはXW14、ニコンはK12.5、TOAはイーソス13。アイピースが全然違うのですが、どの鏡筒もシャープ&フラット。やはり五藤の星像が特にシャープですが、他もいい勝負です。ニコンのアイピースはケルナーなので、視野が狭いのと多少の収差を感じます。イーソスは超ワイドフィールドはいいのですが、単眼用ならばここまで広い必要はない感じ。望遠鏡の見較べは、アイピースの種類と倍率をそろえる必要があります。ここがバラバラだと比較になりません。今回はとりあえず「見た!」というだけで、詳しい比較結果は同じアイピースで見てからにします。 自宅に帰ったら、すぐにニコンの接眼部を改造しようと思います。そのために必要な部品は見つけました。 今回のニコンED10cm鏡筒は期待通り、よく見えるすばらしいものでした。それと、ファインダーもすばらしい! Nikon7x50双眼鏡を見ているような気がしました。すごくよく見えるファインダーです。白い暗視野照明のレチクルも今見ると斬新。 しかし、光学性能への期待が大きすぎたため、五藤ほどではないな、という感じも... |

| . |

| 8月23日 あこがれの鏡筒3本 |

写真の通り、35cm主鏡の周りに屈折鏡筒が3本同架されました。 五藤8cmトリプレットアポ(左)、ニコンED10cm(中央)、TOA130F(右)の3本。C5鏡筒はバランスウエイトです。金曜日の夕方から1日半ほど金属加工をして、なんとか形になりました。同時にすべての鏡筒のアリガタ部分を加工して、自作中の経緯台にもそのまま載るようにしました。 早速、ニコン10cmがどのくらい見えるのかテストしてみたかったのですが、金曜日の夜は雨。それも、晴れるかもしれないと思わせる天気からいきなりの大雨! ドームのスリットを開けたまま降られました。床が水浸しになり、翌日、晴れて乾いてくれないと使えない状態です。かつて同じことをやったような・・・ 翌日は午後から晴れて、ドーム内はなんとか乾きました。夜まで晴れが続いてくれることを祈るのみ。 しかし、夕方になると雲が増えてきて、やがて曇りとなりました。それでも、ニコンの星像をひと目見たさにひまわり画像とにらめっこをしながら、望遠鏡はスタンバイ状態で待機していました。 夜半前後、雲が薄くなり、ちらほら星が見えました。しかし、肉眼では最大3等星まで。みずがめ座ζ(ほぼ同一光度で離隔1.9秒の二重星)を入れてそれぞれの鏡筒で見較べました。雲を通しての観望なので、シーイングがいいわけはありません。それでも、雲が薄くなったときになんとか見えました。TOA130では楽勝で分離。ニコンでは2個に見えたり見えなかったり。五藤では2個には分離せず、繭型に伸びた星像でした。これはとても順当な結果です。ただ、ニコンは1インチ接眼部で、覗きにくいアッベオルソ5mmでの結果です。五藤とTOAはXWアイピースでした。 しかしながら、どれも低倍率では非常にシャープでフラットな星像で文句ありません。正確なテストは次回までのお預けとして、ニコンも五藤も高橋も非常にいい鏡筒です。2・30年前にはとても個人では買えない高価な鏡筒が、時を経てここに集合したのはとても幸せなことです。 |

| . |

| 8月20日 ニコンED10cm鏡筒 |

かねてから予告していたニコンのED10cm鏡筒がオーナー1の自宅に来ました。昔からの天文ファンは、よだれが出るくらい欲しかった鏡筒だと思いますが、庶民には高価で買えませんでした。これをオーナー1の昔からの知り合いが持っているということを最近知って驚きました。さらに、これをななつがてけ北天文台の望遠鏡に同架してくださいと言って、快く貸してくれました。五藤8cmトリプレットアポ鏡筒に続いて、ニコンED10cmが来るとは・・・! この鏡筒、収納時は対物レンズフードを逆向きにねじ込んで収納します。MAXVISION 127ED の原点はここにあったんですね。 昔の鏡筒なのでアイピースはツァイスサイズの1インチです。付属アイピースは写真の通り。古いですけど、これがよく見えるんでしょうね。接眼部のサイズを測定したら、ちょっと工夫すれば31.7mmアイピースを付けられるめどが立ちました。XWやイーソスを付けられそうです。 今週末に天文台に行って、これを同架できるように金属加工をしてきます。これができれば、五藤8cmトリプレットアポ、ニコンED10cm、TOA130、この3本のサイドバイサイドが見られます。 いまからすごく楽しみです。 |

|

| . |

| 8月18日 快晴! その2 |

17日の夕方も、実際の空やひまわり画像を見ると、今夜も快晴で透明度も良い方のようです。今夜も急遽、天文台に行くことにしました。 この日は予想通り、薄明終了後から雲ひとつない快晴になりました。雲がないので、対角魚眼と広角レンズで天の川や星座写真を撮ることにし、スカイメモとCOOLED40Dを天文台近くの広場にセットしました。前回、このセットを出したのはすでに去年のことです。それくらい、雲ひとつない快晴というのがありませんでした。カメラを載せてバランス調整し、極軸をあわせて「さあ、電源ON!」と思ったら、電気が来ません。電源はいつものようにエスティマハイブリッドからAC100Vを引いています。あちこち確認しましたが、エスティマから電気が出力されていません。 先日、ハイブリッドバッテリーを交換したときの配線ミス! これ以外考えられません。今度は許せない!! 思いっきり怒ってやる! せっかくセッティングした機材をすべて撤収して、天文台に帰りました。この日、夏の銀河と星座を撮影できなかったのは痛い。今度、快晴になる日がしばらくなくて、それらを撮影できなくなったら栃木トヨタはどうしてくれるのか。ドライブシャフトが折れたよりもこちらの方が被害が大きい。 楓林舎にはお客さんがたくさんいて、天文台の望遠鏡で星を見せてもらいたいと言っているそうなので、観望会にしました。35cm、TOA130、ε180がメインなので、それぞれに向きそうな天体をいくつか見てもらいました。五藤8cmアポとタカハシフローライト5cmもあります。1天体につき、手近なところの鏡筒を一人1本確保して、反時計回りのローテーションで全部を覗いてもらいました。この日に見た天体は、 M57 アルビレオ 61Cyg M27 M2 μ Cep M52 NGC7789 NGC457 M31 というコースでした。 35cm(イーソス17付)が威力を発揮するのは7789です。TOA(イーソス17)はM52、ε(イーソス13)はM31、五藤8cmは61Cyg、タカハシ5cmはアルビレオ、このあたりの組み合わせが対象天体が一番きれいに見えます。 特にアルビレオはタカハシ5cmで見たとき一番きれいというのがいいところです。望遠鏡は大きければいいというものではないことを理解してもらえたと思います。また、なんで鏡筒がこんなに鈴なりになっているのかも理解してもらえたようです。 その後、しばらく一人で星を見て、月が昇ったAM1時頃終了。まだ、天の川がきれいに見えています。AC100Vが出なかった怒りは残っていますが、久しぶりの快晴を楽しめました。後かたづけをしてAM2時頃、天文台を出て自宅に戻りました。 ところが、東北自動車道がAM3時だというのに、矢板インター付近で渋滞10km! おいおい・・・! |

| . |

| 8月15日 快晴! |

| 8月14日の夕方、久しぶりに快晴になりそうな天気でした。「快晴」というのは、この前はいつだったかわからないくらい前です。きっと半年以上前でしょう。これは天文台に行くしかないと思っていたら、オーナー2から電話が来ました。オーナー2も同じことを考えていたようで、天文台に行くことになりました。通常ならば、天文台に行く=楓林舎に宿泊する なのですが、世の中、夏休みの真っ盛りで楓林舎は満室です。オーナー2は月が昇った頃、夜中に帰る、オーナー1はドーム内に寝る、ということで、楓林舎にはお世話にならないことにしました。 オーナー1が天文台に向かっている途中、オーナー2から電話が入りました。「急に仕事が入ってしまって今日は行けない!」 オーナー2の急な仕事というのが何かは考えればだいたいわかりますが、考えないようにします。そういうわけで、一人で天文台に向かうことになりました。夕方の空は透明度のいい快晴です。 まず、楓林舎に寄ってみたらT洋天のK村さんがいました。この日の午前中までK原さんもいたそうで、会えなくて残念。K村さんは夕方の快晴を見て、すでに望遠鏡はセットできているそうです。オーナー1もすぐにドームに行って望遠鏡を準備しました。ほぼ天頂にあるM57でアライメントしようと思ってアイピースを覗くと、M57が見えたり見えなくなったり・・・。「おやっ!?」 さっきまで快晴だったのに、雲が・・・! 山間部特有の山肌に張り付いた低い雲です。風が止まったので湧いてきたようです。レーザーを上に向けると、すぐそこに雲の底面があるのがわかります。 スカイメモと魚眼レンズも用意したのに・・・。 魚眼レンズで銀河をとれるチャンスは年に数回しかありません。 待機していたら22:30ぐらいに晴れてきました。ほぼ快晴です。銀河もきれいに見えています。初めは外でK村さんのVMC200でM13をはじめ、主な夏の天体を見せてもらいました。快晴の南会津の空はすばらしい! 20cmでも十分よく見えます。 月が昇る前にドームに行って、こちらでも主だった夏の星雲星団を見ました。この日の鏡筒は35cmF4反射、ε180,TOA130、五藤8cmなど。天体によって、どれが一番よく見えるかがいろいろ違っておもしろい。初めはXWアイピースを対象によっていろいろ取り替えながらみていましたが、35cmとTOA130にイーソス17、ε180にイーソス13を付けて散開星団を見たら、明らかに印象が変わります。こちらの方が広がりのある美しい絵になっています。32インチ4:3のテレビと46インチフルスペックハイビジョンテレビのような違いとでも言いましょうか・・・ 見かけ視界100度はダテじゃない。 月が昇ってからは高倍率で二重星を見ました。先日、タカハシで調整してもらったTOA130がすばらしい解像度を示しています。しかしながら、五藤の3枚玉8cmアポの解像度には驚かされます。すばらしくシャープな星像です。 近日中にニコンのED10cm鏡筒が加わることになりました。五藤8cmアポとニコン10cmEDが並んで同架される姿は、昔の天文少年には信じられないような贅沢なものとなるでしょう。 薄明が始まったところで終了。ドームで寝るのはやめて、自宅に帰ることにしました。これも久しぶりの天文台日帰り。きれいな星をゆっくり見られて満足でした。オーナー2は残念でした。K村さん、お世話になりました。 帰り道、福島県から栃木県側に行く車はほとんどないのに、その逆に向かう車が休日の日中以上にたくさんいました。混雑していると言っていい状態です。まだ薄暗い早朝だというのにこの人たちはどこへ行く? 尾瀬? |

| . |

| 8月12日 Per群 |

| 8月11日の夜、久しぶりに晴れました。雲は多少ありますが、ほぼ全天に星が見えています。星がたくさん出ている夜空を見るのは8月4日以来です。これは台風一過でしょうか。今は天文台ではなく自宅にいます。 Per群極大前夜ですから、晴れれば流星を見る! 大学生の頃から流れ星を見ているオーナー1には、毎年の恒例行事のようなものです。 屋上にリクライニングチェアを出し、眼鏡と双眼鏡とデジカメと缶ビールを用意し(本来は不要なものが入ってる)、流星を見ました。 夏はいいですね。観望のための準備が簡単です。軽装で寝ころぶだけでよくて、空を見上げていると風が涼しくて気持ちいい。 AM2:00ぐらいから1時間半時間程度空を見ていましたが、飛ばない! あくまで、オーナー1が月が明るい中で、自宅の条件のよくない空で短時間見た限りの話ですが、Per群極大前夜にしては流星数が少なかった。Per群と断定できる流星は4個しか見えませんでした。Per群特有の3段爆発火球はひとつも見られなかったし。 流星観望を終えたAM3時過ぎには、東天に金星が巨光を放っていました。火星が微妙なところにいて星座の形がわからなくなっているし、オリオン座が昇ってきて、もうすぐ冬だなあと思わせるし・・・ しばらく曇っていた間に、星空は着実に時を進めていました。 (追記) 翌日、12/13は曇りで星は見えず。13/14は曇り時々晴れ。雲の切れ間に星が見えました。でも、流れ星はほとんど飛ばない。 今年のPer群は悪条件ではありましたが、流星数は例年より少なかったようです。 |

|

| . |

| 8月5日 経緯台 |

| 大型鏡筒が載る汎用経緯台が欲しいのですが、そういうものは市販されていません。屈折なら15cm、反射やシュミカセ系なら30cm程度まで載るものが欲しいんです。それも2つ欲しくて、ひとつは低倍率専用、フリーストップでドブ的な使い方のできるお手軽なもの。もうひとつは、A-ZEUSのようなものが付いた自動導入・自動ガイドができる高級品。前者はビクセンが「HF−D」経緯台を発売してくれればいいのですが、そういう気配もありません。後者はセレストロンのCPC

1100 の鏡筒をはずして架台だけ使うという手がありますが、それでは限定的な使い方しかできません。 半年ぐらい前になるでしょうか。「フリーストップの大型経緯台を作る!」とここに書きました。その後、どうなった? と思っている人もいるかもしれません。仕事がヒマになった5月頃からぼちぼちやってますが、なかなか形になりません。作ってみたら、「あれっ!」という設計ミスもあり遅れています。でもやっと、仮に組み立てることができました。写真の通りです。 これはVMC260Lをのせるときの状態。まだ、細部の写真や構造を説明できる状態ではないので、今回はこれだけにしておきます。しかしながら、これは完全に「HF−D」経緯台です。この状態でVMC260Lを載せれば、死角なしでどこにある天体でも見られます。 現状では、水平回転部に贅沢なベアリングを入れたため、回転が軽すぎて何らかのフリクション機構が必要かも。垂直回転部には、スラストベアリングに相当する大同メタルのスラストワッシャーが6枚入っています。しかし、こちらはフリクション調整が微妙で面倒。 まともに動くようになったら、また詳細をお知らせします。 |

|

| . |

| 8月4日 晴れた! |

|

今日の夜中、つまり8月3日の夜、久しぶりに晴れました。薄雲はありますが、ほぼ全天に星が見えています。こういう夜空を見るのは2ヶ月ぶりぐらいでしょうか。今は天文台ではなく自宅にいます。 月が西に傾き、木星がほぼ南にあります。「これは望遠鏡を出して木星を見なければ・・・」と思いましたが、明日は早朝から仕事が入っており、早く寝るためにビールを飲んで、すでに酔っぱらい状態です。望遠鏡を出すのはやめて、リコーのデジカメGX200を三脚にのせて、とりあえず星を写しました。レンズはワイド端、F開放、ISO1600、8秒露出。 電線と雲の向こうの低い位置にあるのが月で、明るい星が木星。たった8秒露出なのにかなりのノイズが出てます。やはりデジタル一眼の受光素子の方がノイズが少ないんですね。コンパクトデジカメで1分以上の露出することはないので、ノイズリダクションはONで使用した方が良さそうです。 しかし、こんなものでも、久しぶりに星の写真を写しました。 関東の梅雨明けも、実は昨日だったのでしょう。これから晴れることを期待したいと思います。しかし、太陽活動の異常、エルニーニョ、今年は冷夏か? それとも9月まで夏か? せっかく晴れたのに、月が明るい! 次の新月の頃は晴れるのでしょうか? |

| . |

| 8月2日 パソコン新規インストール |

| このところ全然晴れないので、星を見に行くこともなく写真の画像処理もなく、この週末、すぐにやるべきことがありません。そこでパソコンを1台、新規インストールすることにしました。自宅で日常的に使用しているメインパソコンの動作が怪しくなってきたため、その代替です。 私がこれまで使ってきたメインパソコンは、中の上程度のCore2Duo、メモリ2GB、ビデオカードはGeForce 7600 GTでした。「mitaka」を動かすためだけにビデオカードをつけているようなものなので、音がしないファンレスカードを使用しています。このPCが微妙に不調なので、バックアップしてあるイメージファイルを戻せばいいのですが、機能的にHDCP対応していないため、地デジなどが見られません。自分としてはこれも最近、問題になってきています。 インストール作業は何のトラブルもなく順調にできましたが、始めてから完成するまでに15時間かかりました。OSインストール、ドライバインストール、アプリケーションインストール、MicrosoftUpdate、アプリのアップデート、インターネット関係の設定、バックアップ・・・ これらをすべて完璧にやるには、休みなく操作してもそれくらいの時間がかかります。といっても、時間の大部分は、インストーラが動いているのを何もせず画面を見ているだけですが。 お客さんから新規インストールの注文を受けた場合も同じ作業をします。しかし、これをやっていたのでは、商売ではなく完全にボランティアです。ですから、1台のみのパソコンのインストール作業というのは、原則的に受けませんが、お友達からの依頼にだけは応じています。 PCのインストールが終わり、以前より高性能な環境でこのWebサイトを更新しています。パソコンが新しくなると同時に「天文台日記」も新ページとなりました。上の写真がこれまでのメインPC、下が今回インストールしたPCです。下のPCはSATAのHDDをそのまま前面から抜き差しできます。今回は、イメージファイルも作りましたが、HDDの中味を別なHDDに丸ごとコピーして、壊れたら差し替えるだけで動くようにしました。HDDが2台ある場合は、ミラーリングするよりこの方が便利だと思います。そういえるのは、私の場合、データはすべてサーバに入っていて、クライアントにはアプリしかないからですが。 |

| . |

| . |

| これ、欲しい人いませんか? |

JMIのNGT12.5です。鏡筒部は32cm F4.5ニュートン反射で、赤道儀は世界的にも珍しいホースシュー型。パロマー山のヘール望遠鏡と同じ構造の赤道儀です。赤道儀駆動部の電源はDC12V(ACアダプター付き)。国際光器で単体販売している「スーパーナビゲーター」付き。この場合、スパーナビゲーターを赤道儀モードで動かすのが普通ですが、経緯台モードでも動作します。つまり、だいたい北の方に向けて設置すれば、極軸を合わせなくても2点アライメントで天体の導入補助、自動追尾してくれます。32cm F4.5ドブよりは架台部分が大きくて重いですが、自動追尾してくれるのはとても便利。極軸望遠鏡も付いており、正確に極軸を合わせれば、写真撮影も可能な精度があるそうです。SBIG仕様のセルフガイド端子付き。ただ、私が使ってみた感じでは、屋外に設置した場合、少しでも風があるときは写真撮影は不可能です。トラスカバーが風を受けて揺れます。ガイド鏡を付けることもできないので、ドブよりも便利な観望用望遠鏡と思った方がいいでしょう。 赤道儀部分と主鏡部は一体構造で分離できません。トラスは当然分解できます。運搬時は、トラスを外し主鏡部と斜鏡・接眼部を合体させます。 この構造で鏡筒をバランスさせるために、主鏡セルの裏側にバランスウエイトが3個付きます。トラスの途中にある3つの太い部分はバランスウエイトで、これを前後させてアイピース交換などに伴うバランスの調整ができます。主鏡はパイレックスと思われる鏡材で十分な厚みがあります。 ニュートン反射赤道儀ですから、接眼部が天体の位置によってあちこち勝手な方に行ってしまいますが、接眼部・斜鏡スパイダー部分全体が回転します。写真の継ぎ目のところから回転します。 この望遠鏡は倉庫に入ったままで、ほとんど出番がありません。その関係で可動部分には全くと言っていいほど摩耗がありません。 これを欲しいと思う人がいればお譲りします。購入価格は約75万円。40万円でどうでしょう。 |

| JMI NGT-12.5 32cm F4.5ニュートン反射 ヘール望遠鏡型赤道儀 |

|

| . |

. |