7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOPへ

以前、新旧8cm鏡筒を集めて比較観望会を行いました。思えばまだ、それらの最終的な評価記事を書いてないような気もします。でも、主な内容は書きました。

以前、新旧8cm鏡筒を集めて比較観望会を行いました。思えばまだ、それらの最終的な評価記事を書いてないような気もします。でも、主な内容は書きました。最近、今度は10cm鏡筒が集まってきました。まだ、市場にある主な鏡筒の半数ぐらいで、「網羅」にはほど遠いので、メジャーな10cm鏡筒を持っている方は、それ持参で楓林舎に遊びに来てくれませんか。

10cm鏡筒のリファレンスは、やっぱりニコンの10cmF12鏡筒でしょう。

最近の短いFの鏡筒がこれと同等に見えたらすばらしい!

・・・そんな評価基準でしょうね。

こんな10cmF8鏡筒もあります(右写真)。見たことないでしょ。昭和機械の試作機に似てる? そう思う人はかなりのマニアですね。

これはカーボン鏡筒で軽い。アリガタ直付け。ファインダーなしで、代わりに照準が付いてます。もちろんアポクロマートのかなり良いレンズと接眼部です。

ユーハンのピラーに旧型GP赤道儀を載せてみました。鏡筒はAPMの10cm。

ユーハンのピラーに旧型GP赤道儀を載せてみました。鏡筒はAPMの10cm。GP赤道儀が不釣り合いなほど立派なピラーに載っています。でも、10cm鏡筒がつくとこんなものかなという感じもします。ピラーの置き方がそうじゃない! と突っ込まれそうですが、屋上の水勾配のため、こう置かないと調整が面倒。この程度の赤道儀と鏡筒なら最悪の置き方でも大丈夫です。

ユーハンのピラーとGP赤道儀の間にあるのが、ビクセンのハーフピラーをさらに半分に切って作った「クォーターピラー」と呼ぶべきものです。これはなくてもいいのですが、あるといろいろな使い方が出来て便利です。

このセットならば、脚、赤道儀、鏡筒とそれぞれが手間なく組み上がり、かろうじて「お手軽」と言える範囲内に収まります。これなら、室内から屋上に出して観望したり、カメラを取り付けて月の写真を撮ったりしようという気になります。

以前、3月21日に書いたコリメートセットと直焦点セットで、遅ればせながら月の写真を撮ってみました。

まず、キャノンの50mm標準レンズを使ったコリメートセットですが、結果、全然ダメ! キャノンのオートフォーカスレンズは、可動部がガタガタでフィルターネジ部分でカメラの重量を支えることなど、全く出来ません。目で見て明らかなほど光軸が傾き、使い物になりませんでした。

直焦点セットは大丈夫です。ただ、XW20mmアイピースでは、APSサイズの受光素子の場合、半月が画面いっぱいで満月だとはみ出します。月を撮るにはこの組み合わせの場合、XW30mmが最適でした。

しかし、テスト撮影してみたら、なぜか色収差がひどくて、月の周りが青くなります。何がいけないのか、これから検証してみます。

与えられた運命の中でしか生きられない植物ですが、たくましい!

人もそうなんでしょうかねぇ? 与えられた運命の中で精一杯生きていくしかないのでしょうか。

3つの花というと、別にこじつけるわけではありませんが、オーナー1世代はキャンディーズです。スーちゃんの最後の肉声は感動的でした。

とりあえずYouTubeからダウンロードし、永久保存とします。

では何が必要なのでしょうか?

まずはスムーズさと必要十分な堅牢性を兼ね備えた「望遠鏡を出す気にさせる」架台です。それとほどほどの自動追尾機能とバッテリーの最小化(乾電池程度)です。最後は南中時の「望遠鏡の入れ替え」を回避できることです。

経緯台でこの機能を有する架台はほとんどありません。最も近いのがAT-MACSとXT12gの架台です。両者ともにいわゆるアライメントはいりません。方角や場合によっては時間と緯度経度が必要ですが、視野に対象を入れるとそのまま追尾してくれます。私のAT-MACSの使用目的は太陽で惑星を見たことはありませんが、振動などに困ったことはありませんし、十分な追尾精度です。機会があったら惑星でも試してみようと思っています。XT12gについては検証が不足していますが、球状星団などをある程度の倍率でゆっくり眺めることが目的です。実は私は大口径望遠鏡で見たときのシーングの変化による球状星団の瞬きが大好きです。オーナ1作のHF-D経緯台(仮称)にXT12gのシステムが組み込まれたらかなり理想の経緯台になります。

赤道儀ではどうでしょう。搭載機材は屈折では小振りな13cm短焦点アポが上限、複合光学系では20cmシュミカセが上限です。搭載重量は公称10kg前後もあれば十分だと思います。現行機種では組み立てのし易さや値段も考えたらビクセンのSXDがややオーバースペックですが意外といい線ですが、私はあのスターブックが苦手です。EM11も良さそうですが、いかんせん高い・・・。実は観望にはLosmandy GM8がフリーストップで非常に便利であり、最有力候補であります。GM8を小さな電源で動くようにすれば一番理想に近づくかもしれません。しかし、往年の名機90Sをリプレースする価値があるのか・・・微妙なところです。90Sはクランプをする必要がありますが、十分な搭載能力があり、電池駆動でしかも電池が切れても手動微動が可能です。私のようなアナログ人間には最高のスペックです。でも、GM8や90Sのようなドイツ式赤道儀では最後の条件である南中前後の「鏡筒の入れ替え」が回避できません。ななつがたけ北天文台の25Eのようなエキセントリックエレボータイプや観望可能範囲をあきらめたフォーク式への改造が必要となります。小型の望遠鏡でエキセントリックエレボータイプが成り立つのか・・・。そのうち90S赤道儀でやってみたいと思っています。

みなさんは望遠鏡のパーツとかを作るとき、どうやって図面を描いていますか?

みなさんは望遠鏡のパーツとかを作るとき、どうやって図面を描いていますか?自宅のパソコンにCADソフトが入っている人から、方眼紙に定規と鉛筆で描く人までいると思います。

オーナー1は意外な方法で図を描きます。昔、同じ話題を書いたような気もしますが、また改めて。

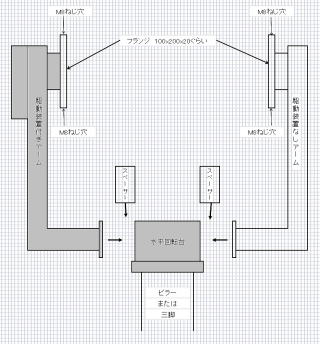

右の図は、オーナー1・2が前々から欲しいと言っている大型自動経緯台の概念図です(設計図ではありません)。灰色の部分が標準セット、その他がオプションです。右側の駆動装置なしアームを標準にしてもいいですけど。これを参考にして某社が作ることになっているのですが、なかなか出来てきません。

今回の話題は、この図そのものはどうでもいいのですが、これをオーナー1がパソコンで描きました。ソフトは何を使っているでしょう?

Excelです。セルの高さを10.5、幅を1にすると方眼になります(多少違う場合もあります)。そしてズーム倍率を50%に。この方眼に図を描けばいいわけです。図の中に一番多く出てくる長方形を描く場合は、Excelの左上にその縦横のサイズが表示されるので、ほぼCADソフトです。

オーナー1はExcelで自宅の設計図を描きました。それで設計した通りの自宅に現在住んでいます。

ところで、このこのアイディアスケッチを公開しちゃいましたので、どこかのメーカーさん、中国の望遠鏡屋さんでも、これ作りませんか。M本さんがいっぱい買ってくれるんじゃないでしょうか。

4月19日のXT12gを作っているメーカーさんがこれを作れば、同じ制御系で安くて良いものが提供できると思います。

なんのこっちゃ? というタイトルですが、なんの関係もない今日あった3つの話です。

なんのこっちゃ? というタイトルですが、なんの関係もない今日あった3つの話です。オーナー2から電話があり、無事に赤ちゃんが生まれたそうです。

ご夫妻や身内の皆様、おめでとうございます。

それはめでたいことだと思っていたら、夜のニュースで元キャンディーズのスーちゃんが亡くなったことを知りました。数年前に乳がんになり、そのときは復活したのですが、再発し他の臓器にも転移し、今日亡くなってしまったそうです。訃報はいっぱいあるのになんでことさら、キャンディーズのスーちゃんなのかは、ここを見に来てくれる人の中でごく少数、30数年前からのオーナー1の仲間のみなさんだけ承知しています。一緒に悲しんでください。普通の女の子になったミキちゃんは元気そうでよかった。

親や先輩世代の方々の訃報は時々入ってきますが、自分たちの世代はまだ先の話と思っていました。しかし、昨年はその30数年前からの仲間がひとり亡くなり、同世代のアイドルのスーちゃんが亡くなりました。坂井泉水も亡くなってましたね。自分の身にも迫ってきたかなという感じです。

尾崎亜美がずっと元気に活躍していってくれるとうれしい...

そしてたまたま今日、ユーハンのピラー脚を片手で簡単に持ち運べるようにしました。ピラーに手を突っ込んで持ちます。手があるあたりに袋ナットが見えていますね。裏側にもあります。ここを長ネジが貫通しています。ただし、ネジを直接持つと痛いので、ステンレスパイプを通してあります。

できれば一緒に書かない方がいい今日あった3つの話題でした。

天文台に新しい望遠鏡が来ました。天文台と言うよりも、楓林舎の庭で使うための望遠鏡です。

天文台に新しい望遠鏡が来ました。天文台と言うよりも、楓林舎の庭で使うための望遠鏡です。米オライオン社の ゴーツードブソニアン XT12g 。有効径305mm、焦点距離1500mm(F4.9)。

特筆すべきは、その鏡筒を2分割改造しました。分割すると左下の写真になります。これだと架台+鏡筒の下半分を二人で20mぐらいまでなら一気に持ち運べます。重いですが、重心が低くなるので持ちやすい。鏡筒の上半分はたいした重さではなく、片手で持てます。しかし、これがつながっていると(右の写真の状態)、重いし不安定だし、運ぼうという気になりません。

鏡筒を二つに切って接続部分を作る作業は昭和機械にお願いしました。下半分側に出っぱりがあってそこで位置決めし、4個の強力パチン錠で固定します。精度が良くて、接続部の不安は全くありません。改造にはそれなりの費用はかかっていますが、格段に使い勝手が良くなっています。昭和の社長にこの改造をお願いしたら、XT12gがもう1台買えるぐらいの費用がかかる(海外から直接買った場合)と言われました。

16日の夜、ファーストライト。月は大きかったですが透明度がいい空でした。光学系は、所詮は低価格ドブですからそれなりの鏡面制度です。

低倍率でM13を見てみました。星がつぶつぶに分離し、結構きれいに見えました。中倍率で土星を見ると、残念ながらシーイングがかなり悪くて、10cm屈折といい勝負か10cmの方がいいかも? というところでした。大口径ほど空気の揺れの影響を大きく受けます。高倍率性能はまた後日。今日のところはM13がきれいに見えたので、これで良しとします。

この日は XT12gを組み立てるだけで精一杯で、GOTOシステムを使うところまで行きませんでした。これもまた後日。この駆動系と制御システムはかなり良くできているようです。鏡筒を外して、そこに汎用の鏡筒ベースプレートを付ければ、オーナー1・2が前々から欲しいと言っている汎用GOTO経緯台になります。

楓林舎常連さんが置いていった30cmホワイティードブがあったので並べて見ました。架台部分はあきらかにXT12gの方が丈夫でした。鏡筒の作りもXT12gが上です。

ホワイティードブとXT12g

どちらも30cmF5クラスの低価格ドブです。ホワイティードブに意味不明の鏡筒バンドが付いているのは気にしないでください。これは別な用途に使うためのものが付いたままになっています。

この2台、共通部品も多く、出所は同じと思われます。しかし、OEMメーカーへの発注社の考え方がかなり違います。ホワイティードブはとにかく安ければいい。XT12gは、初心者も熟練者も満足できる使いやすさと性能を求めています。この2つの大きな違いは、XT12g にはGOTOシステムが付いていることと架台が丈夫にできていること。

価格差はありますが、これだけの機能・性能差があるならXT12gを買うべきでしょう。

高い改造費をかけてでも鏡筒を2分割するかどうかは、ユーザーの使い方・考え方と懐具合の問題なので、これは別の話です。

初心者が望遠鏡で星を見始める時の最初のハードルはファインダーかもしれません。私の初めてのファインダーは5x20mmだったと思います。視野も狭く星もなかなか見えません。惑星を太めの十字線の交点に合わせるのにも四苦八苦しました。まして、初心者には星雲星団などとてもじゃないけれど無理です。

初心者が望遠鏡で星を見始める時の最初のハードルはファインダーかもしれません。私の初めてのファインダーは5x20mmだったと思います。視野も狭く星もなかなか見えません。惑星を太めの十字線の交点に合わせるのにも四苦八苦しました。まして、初心者には星雲星団などとてもじゃないけれど無理です。そのような私が愛用しているファインダーが、サイトファインダーとレーザーファインダーです。このようなファインダーが非常に有効に使える背景としては、昔では考えられないような主望遠鏡の短焦点化と広視野アイピースの普及があると思います。とりあえず、サイトファインダーで1度程度に追い込めば、そこは十分主望遠鏡の視野がカバーしています。

ということで、現在所有のサイトファインダーは少なくとも6種類ほど、総数はその倍以上でしょうか・・・。ファインダーの使い回しはしないというコンセプトの結果です。

その中で白眉と言えるのが笠井トレーディングのWide Finder 28です。これは同社扱いのRigel社製Quik FinderにWide Bino28の半分をくっつけたようなモノです。きちんとしたフードも着いています。サイトファインダーの欠点は透過ミラーを通して星を見るので実際に「目」で見るよりもどうしても星の数が減ってしまいます。それを補うのが付加されたWide Finder 28の光学系です。これにより視野は28度に限定されますが「目」と比較して星の数がとても多くなります。しかも2.3倍程度の倍率なのでさほど違和感はありません。これが出る前は双眼鏡でサイトファインダーを覗いたりしていましたが、もうその必要が無くなりました。笠井さんじゃありませんが、「おすすめの一品です」。追補ですが、QuikFinderやWide Finder 28のファインダーの取り付けはすべて遊馬製作所のアダプターでビクセン規格に統一してあります。鏡筒にプラステックのファインダーベースを両面テープで貼り付けたい人はいないと思います。というわけで、これもまた便利な製品です。

いいえ、望遠鏡のピラー脚です。ユーハンのU-150赤道儀用アルミピラーにビクセンのGP用ハーフピラーが乗っています。4月8日のアルミの固まりが、アルミピラー脚とハーフピラーをつなぐアダプターになりました。ほとんど見えませんが、ロケットの1段目と2段目をつなぐ銀色に光っているところです。

いいえ、望遠鏡のピラー脚です。ユーハンのU-150赤道儀用アルミピラーにビクセンのGP用ハーフピラーが乗っています。4月8日のアルミの固まりが、アルミピラー脚とハーフピラーをつなぐアダプターになりました。ほとんど見えませんが、ロケットの1段目と2段目をつなぐ銀色に光っているところです。ユーハンのU-150赤道儀用アルミピラーは、移動用の中型赤道儀を載せるには最適な製品だと思います。中型赤道儀というのは、タカハシのEM400、昭和の20E、ビクセンAX-D、かつてのペンタックスMS-5など。U150赤道儀自体もかなり良いものではないかな? と思いますが、使ったことがありません。ピラーだけ買いました。写真の状態でしっかり立つのもいいところです。

このピラーは設置が簡単だし、片手で持ち運べるし(ただし、片手で持つには多少の工夫が必要)、一番のお勧めです。値段は高いけど値段相応の価値があります。そのままでは、当然、U-150赤道儀しか乗せられません。でも、支柱の直径が大きいので、接続リングを作ればたいていのものは乗ると思います。

ビクセンハーフピラーではなく、ビクセンのGP赤道儀やそれと同サイズの経緯台などが直接載せられる接続リングも準備中です。

これは主に自宅で、GP赤道儀、HF-D経緯台、AYOdigi経緯台などを乗せるのに使おうと思います。これまでは、ビクセンの屈折用ピラーを使っていましたが、こちらのほうが大きくて十分な安定性があり、部屋から屋上への出し入れが簡単にできるのがいいところです。ビクセンのピラーは、室内で保管するとき、こんなにコンパクトにはなりません。

金属加工をした端材でこんなものを作ってみました。

金属加工をした端材でこんなものを作ってみました。アルミ削り出しの超高級31.7mm接眼部キャップです。すでに同じものを作ったことがありますが、それを見たオーナー2が、「これ欲しい!」というので、また作ってみました。

こんなものでも、いざ作るとなるとけっこうな労力がかかります。

どこかのメーカーさん、こういうのを作って販売すると、1個3000円ぐらいでも売れると思いますよ。

タカハシの接眼部キャップを見て、なんでこんなものにお金と労力をかけるんだよ! と思っていましたが、高級志向の人は結構いるんですね。特に、天文を趣味にするような経済力のある人たちは、キャップ1個にお金をかけてもいいと考えています。

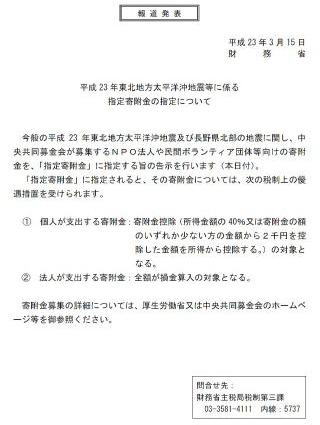

右の財務省発表文書をご存じでしょうか。きたさんのブログの受け売りですが、個人や法人が地震に関連する団体などに寄付すると税制上の優遇措置が受けられるというものです。

右の財務省発表文書をご存じでしょうか。きたさんのブログの受け売りですが、個人や法人が地震に関連する団体などに寄付すると税制上の優遇措置が受けられるというものです。特に、法人の場合は寄付金が全額損金になります。会社の利益を税金として納めても、一部は地震災害復興に使われますが、ごく一部は何もしない天下り役人の給与になります。どうせ税金として納めるお金なら、災害復興という目的に絞って、納税ではなく寄付という形で出した方がいいのではないでしょうか。

オーナー1の会社は、今年はたいした利益は出ないと思いますが、利益の半分ぐらいは寄付金にしたいと思います。

この制度を周知徹底させれば、多額の寄付が集まり、税金を上げなくても済むのではないかと思います。

世の中、税金を納めたくないために無理矢理赤字にしている会社が多いと思っています。でも、困っている多くの仲間達を助けるためならお金を出してもいいと考える企業経営者も多いと思います。

お宅の会社はどうですか?

ちなみオーナー1の会社は、税務署から見たらお得意様で、お中元・お歳暮ぐらい贈ってもらいたいくらいです。でも、今年の納税額は少なくなります。

130φ60mm厚のアルミ合金を買いました。5052というのはアルミ合金の種類。これで望遠鏡のパーツを作るのですが、2/3ぐらいが削りくずになります。

130φ60mm厚のアルミ合金を買いました。5052というのはアルミ合金の種類。これで望遠鏡のパーツを作るのですが、2/3ぐらいが削りくずになります。もったいない...

望遠鏡のパーツを自作する人は、こういう円柱にしても厚いアルミの板にしても、アルミの固まりを手に入れると、ちょっといい気分です。以前、25mm厚のアルミ版をオーナー2に買ってもらって楓林舎に持って行ったら、しばらくそれの話題で会話が成り立ちました。

これはHF-D経緯台とは無関係で、オーナー1個人が使います。こういうアルミの円柱やアルミ版、もしくはアルミ以外の金属素材をどこで買えばいいかわからない人は、こちらをお勧めします。個人でも、個人経営事業者として購入できます。

http://www.monotaro.com/

お手軽となると、最有力は双眼鏡です。この季節ならダウンの上下を着てリクライニングできるアウトドアチェアに体をあずけて眺めることがお勧めです。したがって機材は手持ち可能な双眼鏡となります。最近では夜空が明るいので昔みたいに瞳径7mmというわけにはいきません。それに天文愛好家人口ピラミッドは「壷型」どころか「杯型」であることは明らかなので、大部分の人が7mmの瞳径を得るにはドーピングが必要になります。となると、瞳径は4-5mmでしょうか・・・。口径42mmで8-10倍、50mmで10-12倍となります。これだけの口径でこの倍率でしかも手持ちとなると、もう防振双眼鏡しかありません。もちろんドM系や屈強なマッチョ系の方は除外です。彼らにはフジノンノ16x70等がお勧めです。精神の高揚とすばらしいイメージが待っています。そうでない我々の最良の選択肢はキャノン10x42 LISWPと断言できます。中心像のみならず視野の平坦性や歪曲、彎曲も高度に補正されており、しかも防水でなんの文句もありません。42mmは小さいと思われるかもしれませんが、フィルターをつけることで網状星雲やバラ星雲を確認することができます。もし視野のザラザラ感(微光星のきらめき)を重視するならば口径をアップするしかないでしょう。この場合は瞳径をあきらめ倍率を低くして手振れをできるだけ防ぐ必要があります。したがって候補は8x56程度の双眼鏡になります。42mmと比較してたった14mmしか違いませんが、これは非常に大きな差となります。集光力は約1.8倍です。微光星の見え方はまったく違ってきます。なんとM13がそれらしく見えてきます。最近オーナー2は基本設計の古い双眼鏡ですが、8x56 Zeiss Dialyにはまっています。先日もこれでプレセベを眺めてそれだけで撤収しました(お酒を飲み始めました)。夏だったらかなり満足できます。

では、望遠鏡はどうなるでしょうか?光学系は屈折でしょう。口径は8cmから10cmです。ここで重要なのは口径よりも長さと重さかもしれないと思います。最近の8cm高性能アポは短焦点が大部分で鏡筒の重量は4kg以下です。これに鏡筒バンドが加わっても5kgは越えないと思います。ところが口径10cmとなると事情が変わります。以下に私の欲しい鏡筒の重量を上げてみます。これは鏡筒のみの重量で鏡筒バンドは入っていません。

TV102 102/880 4kg

TV NP101 101/540 5kg

Vixen ED103S 103/795 3.6kg

WO FLT110 110/770 6.6kg

APM-LZOS 100/800 4.7kg

APM-LZOS 105/650LW 5kg

他の方法は若い人に組み立てをお願いすることですが、いわゆるサークル活動をしていないオーナー2には無理ですし、仲間の大部分は私よりも年上です。もちろん昔で言うところの稚児のような若い手下を育てることも考えられますが、現実的ではありません。・・・それにしても年をとった場合の選択肢が意外と少ないことに驚きました。

今日の午後、久しぶりに全くの自由な時間ができたので、長いこと止まっていたHF-D経緯台のパーツ製作をしました。旋盤でアルミを削って、水平回転台と耳軸を作りました。今日作ったのは右の写真の通り。これで5台分。

今日の午後、久しぶりに全くの自由な時間ができたので、長いこと止まっていたHF-D経緯台のパーツ製作をしました。旋盤でアルミを削って、水平回転台と耳軸を作りました。今日作ったのは右の写真の通り。これで5台分。(中くらいの大きさのドーナツは別の物のパーツ)

旋盤加工は素人なので、現物あわせで目分量で適当に削りました。ものにより、見事にぴったりサイズになったとか、削りすぎでガタが出たものとかいろいろです。削りすぎといっても0.5mm以下なので、それはアルミテープを巻いて厚み調整をします。素人が作る趣味のものですから、見た目をうまくごまかしてあげれば、そんな感じでも実用上は問題ありません。

これができればHF-D経緯台の完成も間近になってきました。

住宅街の真ん中で旋盤を回すのはちょっと気がひけますが、午後から夕方の時間帯なら許してもらえるでしょう。

1日(金)の夜からオーナー1・2で天文台&楓林舎に行き、週末に2泊してきました。時節柄、あの福島県ですから、そちらに向かう人は少ないだろうと思っていましたが、高速道路はやはり空いていました。楓林舎に客はいないと思ったら、金曜日の夜、他に4人来ました。

1日(金)の夜からオーナー1・2で天文台&楓林舎に行き、週末に2泊してきました。時節柄、あの福島県ですから、そちらに向かう人は少ないだろうと思っていましたが、高速道路はやはり空いていました。楓林舎に客はいないと思ったら、金曜日の夜、他に4人来ました。1日の夜は、晴れて星が見られました。ただ、透明度はいまひとつ。これだと 35cm鏡で見ても、うっすらぼんやりとしか見えないので、天文台に行くのはやめ、楓林舎前で宮内10cmとツァイス56mm双眼鏡で観望しました。

しかし、相手は春の空。双眼鏡で見ておもしろいものはプレセペぐらいしかありません。でも、これはこれでけっこうきれいでした。ツァイスは微光星がよく見えます。宮内10cmも口径の威力で、春の空だというのに星がたくさん見えました。M13も見て、星が見られたのでこれでいいことにしました。

もともと星は期待していません。休みに行ったのです。

翌2日(土)は天気が良くない予報でしたが、T天文倶楽部が観測会に来ました。前日からいる客と合わせて楓林舎は満室! となりました。

「なんでわざわざ福島へ?!」と思う人がいるかもしれませんが、福島県は広いんです。原発は福島県の東の端、ここは西の端。原発からの距離は宇都宮とたいした違いではありませんし、こちらに向かって強い風が吹いたこともありません。周りはみんな山だし、標高も高いし。

夜は予定通り雪が降って宴会になりました。集まった人の多くは、理科系でハイレベルな技術者たち。福島原発事故を客観的に評価できる人たちでした。「福島」と言っても楓林舎がある南会津は、いまのところ、場合によっては東京より安全だとわかっている人たちです。みんな、地元の食材で作られた食事をおいしくいただき、地酒を飲んで楽しく過ごしました。現状では風評被害と言っていい福島(会津)のペンションが、満室になるのがすばらしいところです。

東京から来た某氏は、東京の水より安心だと楓林舎の水道水(地下水)を持ち帰りました。放射線量計持参で来た人もいて(オーナー2ですが)、平常値だということを確認できました。凄い集団の飲み会でした。

T天文倶楽部の観測会は晴れなかったのですが、3日(日)の昼間は晴れました。天文台の望遠鏡にラント10cmとダブルスタック・ヘリオス1を同架して、みなさんに太陽望遠鏡2本(写真の両サイドの鏡筒)で見てもらいました。10cmはさすがに細かいところまで見えるし、ダブルスタックの6cmはコントラストが強くなって、「太陽面ってこんなに模様があるんだ!」と感動してもらえました。

太陽面の模様は毎日変わるんですよ。時には10分で変わります。こんなに変化に富んだ天体は太陽だけです。

もちろんこれはエイプリルフールではありません。(オーナー1)

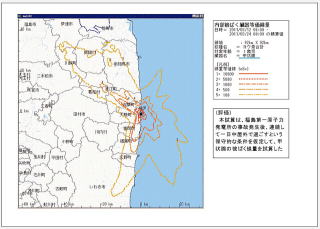

3月31日にIAEAが飯舘村への避難勧告を日本政府に伝えたようです。京都大学の先生が土壌の汚染をセシウムで評価したところ、汚染土が表面より2cmの仮定で326万Bq/m^2だそうです。ピント来ませんが、チェルノブイリの強制移住基準の2倍、ベラルーシのそれでは6倍程度の放射線の強さになります。そしてIAEAのデーターだと避難基準の約2倍です。ちなみに飯舘村は第一原発から40km地点らしい。これに対する政府の反応は、watchful waitingです。たしかに「すぐに影響がない」ことには間違いはないのですが・・・ そこに将来にわたって居住する場合はどうなのでしょう。

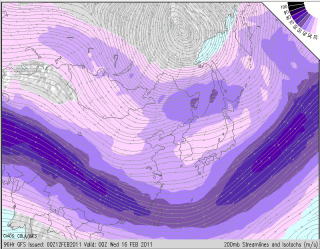

30kmを越える地点で高い放射線汚染があることなどずいぶん前に分かっていたはずです。すでに3月23日には内閣府からSPEEDIの結果がリリースされています。外国では放射性物質の拡散については、オーストリアやドイツなどが出しています。

これらを見ると、いかに風向きに左右されるかが明白です(ちなみにこれに相当するモノが日本ではSPEEDIなのですが、一度発表があっただけで公開するつもりはないようです)。政府発表の第一原発を中心とする同心円の危険度分類はいかに馬鹿げているかが分かると思います。

本当にInformation literacyが重要になってきました。

http://www.dwd.de/bvbw/generator/DWDWWW/Content/Oeffentlichkeit/KU/KUPK/Homepage/

Aktuelles/Sonderbericht__Bild5,templateId=poster,property=poster.gif

(上の2行は1行につないでください)

http://www.zamg.ac.at/pict/aktuell/20110329_fuku_I-131.gif

http://e-trees.net/mext_index.html

Coronado Helios 1をSME2-60でダブルスタックにした場合、調整部は3箇所になります。まず最初に調整するのはHelios 1の接眼部近傍にあるティルトリングです。

Coronado Helios 1をSME2-60でダブルスタックにした場合、調整部は3箇所になります。まず最初に調整するのはHelios 1の接眼部近傍にあるティルトリングです。これでまず彩層面がもっとも良く観察されるようにフィルターの角度を調整します。この調整が終わったあとで対物側にSME2-60をねじ込みます。

SME2-60には2カ所の調整部がありますが、まずは接眼部側のフィルターのティルト調整です。ここでもポイントは彩層面のコントラストではありません。ゴースト像の回避と彩層面の光度均一化が目的です。要はゴーストに邪魔されず、しかも太陽がもっとも明るく見えるポイントを探すわけです。

そして最後が対物側にリッチビューチューニングになります。これで彩層面のコントラストの最適化をはかります。もちろんそれぞれの調整時にフォーカスがずれるのでこちらの調整もしなければなりません。最後のリッチビューチューニングはなんらかの方法で(圧力?)でエタロンフィルター間隔の調整をするらしいです。良く理解できませんが、この3箇所を最適化することで、彩層面のコントラストは劇的に改善します。今まで見えてこなかったダークフィラメントやプラージュ等が浮き上がってきます。ここまで覗き始めて3分程度でしょうか。

ダブルスタックは少しばかり手間はかかりますが、効果は相当なモノがあります。それは半値幅が狭くなることによる彩層面のコントラスト上昇に集約されます。その反面、失うモノもあります。それは最適化された良像範囲の狭小化とプロミネンスの視認性低下です。いずれも半値幅が狭くなったことによるside effectです。ただし、プロミネンスについては辺縁にある場合、ダークフィラメントからプロミネンスの以降がより明瞭になるという利点もあります。

ゴチャゴチャ書きましたが、ダブルスタックはお勧めです。私の場合は最初にシングルでプロミネンスを楽しんでその後にダブルスタックで彩層面の変化を味わうというパターンです。提示できる写真が無いのが残念ですが、Web上にいろいろアップされているのでググってみて下さい。

最近オーナー1がLunt LS100THaの記事をアップしましたが、私の太陽望遠鏡についても少しだけご紹介します。

最近オーナー1がLunt LS100THaの記事をアップしましたが、私の太陽望遠鏡についても少しだけご紹介します。私の太陽望遠鏡はCoronado Helios 1です。購入はたぶん2000年頃だと思います。私の天文趣味復活はこの望遠鏡からでした。思い出の機材です。この望遠鏡はCoronadoがマン島で製造していたときの製品です。既にディスコンとなっていますが、時々海外の中古市場でお見かけします。メインフィルターはエアースペースエタロンフィルターで対物有効径は70mm、f 5.7 半値幅は0.8Å、2インチ仕様でブロッキングフィルターはBF30が鏡筒内に組み込まれています。鏡筒は非常に精巧な作りで、採算や生産性はあまり考えていなかったのかもしれません。鏡筒の対物側にはDouble stack用の特注アダプターが固定されています。

Double stackの相方はSME2-60ダブルスタックフィルターです。すごく凝った作りで生産性は非常に悪そうです。値段の付け方など・・・大丈夫なのでしょうか。フィルターの接眼部側に従来からあるティルト調整機構、太陽側に60度のローテート機構があります。ローテート機構はSM-IIのリッチビューチューニングと同じ仕組みだと思います。ただし、これがなんであるのかはCoronadoから説明がないので不明です。Double stackにすることで半値幅が0.5Å程度になるそうです。

写真のごとくかなりトップヘビーです。これをディスクマウント-4+タカハシSメタル三脚またはAT-MACS+タカハシSメタル三脚に搭載して観望します。観望時の高さが低すぎますが、可搬性が最優先のためにこの仕様となっています。

次回は観望編の予定です。

需給関係が改善したというのは都会(精油所に近い所)だけで、田舎にはまだガソリンが回ってきません。

給油できるまでオーナー1はお仕事休みです。我が家では子どもが二人、春休みでヒマそうにしています。お父さんもそれに加わってヒマそうにしてます。震災で多くの人が苦労しているときに、こんなにヒマでいいのか! ・・・と思いますが、車がすべての陸の孤島では、募金をしようと思っても車が動かないと銀行にも行けません。家でもできるお仕事やインターネット上でできることをやっています。

3月25日 追記

この日の午前中まではほとんどのスタンドが閉まっていました。ところが、昼過ぎに行ってみると、ほぼすべてのスタンドが平常営業で、待ち行列もありませんでした。多くのタンクローリーが行き交っていました。一気にガソリン不足解消です。オーナー1の車と娘の車がめでたく満タンになりました。行列が無くなるまで待って(待てて)良かった!

オーナー2からのお誘いもあり、この日の夜から天文台に行くことにしました。1往復で満タンにしたガソリンが半分近くなくなります!

でも、今後は大丈夫なのでしょう。

一般のデジタルカメラは、Hαに対する感度が低いため、太陽望遠鏡向きではありません。そこで、赤外カットフィルター改造デジタル一眼がHα太陽撮影でも活躍してくれます。

一般のデジタルカメラは、Hαに対する感度が低いため、太陽望遠鏡向きではありません。そこで、赤外カットフィルター改造デジタル一眼がHα太陽撮影でも活躍してくれます。以前、リコーGXRのコリメート撮影セットを紹介しましたが、今回はそれのEOSKissX4(SEO-SP)版です。カメラレンズは50mmF1.8(右の写真)。

レンズとしての性能はイマイチですが、一番安くて一番軽いのでこれにしました。見た目、とてもかっこ悪いレンズです。まるでテレコンバーターみたい。

キャノンのレンズ全般に言えることですが、持った感じが安っぽすぎるし、可動部分がガタガタで頼りない。軽いのはいいことで、普通に交換レンズとして使う分には問題ないのでしょうが、コリメートで、ここでカメラ全体の重さを支えるには無理があると感じます。

Canonからすれば、そういう使い方は想定外、サポート対象外なのでしょう。

XWアイピースと手元にあったボーグのリングを組み合わせて、写真2のようになりました。アイピースのアイポイントとカメラレンズの前側焦点位置が一致するのがいいわけですが、これだと近すぎで、あと1cmぐらい離れないといけません。57mm延長筒(ネジが付いている部分)を長いものにすればいいでしょう。

リングは左からボーグの型番で 7430+7458+7506+7405

カメラレンズ側を標準ズームの18-55にしたのが写真3です。ズームの方が画像の大きさを連続的に変えられていいのですが、前側焦点位置も変わります。ワイドにすると前側焦点がレンズの内側に入ります。ズームレンズは、アイポイントと前側焦点を合わせるために使うと割り切って、一致する位置で焦点距離固定で使うことになります。

これを接眼部に付けるかと思うと、でかくて重そう。安いEOSのボディーとレンズは見た目より軽いですが、GXRと較べると大げさです。

このコリメートセットのリングをひとつ換えるだけで、拡大撮影セットにもなります(写真4)。写真2の7405の代わりに7000+カメラマウント。7506(ネジの付いたリング)は、無くても可。ここで拡大率が調整できます。 この拡大撮影セットって「実用新案」じゃないですか?

さて、どれが一番きれいに撮れるのでしょう? 大差ないなら、重さ(モーメント)を考えたら、コリメートではなく写真4の拡大撮影セットにしたいですね。つい先日、天文台からボーグのリングを自宅に持ち帰ってきたばかりで、まだこれらで天体を撮影したことがありません。

オートフォーカスは使えるのでしょうか? オートフォーカスできっちりピントが合うようなら、コリメートを選びます。

XWアイピースは大きいので、普通の形の拡大撮影用カメラアダプターには入りません。XWをプロジェクターレンズとして使ったことがある人はいるでしょうか? オーナー1がそれぞれで撮影してみて、どれが一番いいのかレポートを書かなくてはいけないのでしょうね。

EOSの場合は、カメラとパソコンをつないで、パソコン画面上でライブビュー(もちろん拡大も)できるので、GXRよりもピント合わせは楽で正確です。長いUSBケーブルをつないで、パソコンは屋内に置いて、パソコンからシャッターが切れます。そうすると電動フォーカサーが欲しい!

撮影は晴れればいつでもできますが、放射性ヨウ素やセシウムが飛び交っている屋外に長時間出るのもちょっと ... です。

写真2

写真3

こちらの場合は、最後のリングが7407

写真4

春は もうすぐ そこまで ... チューリップとサボテンを連想します。 ← 意味わかるかなぁ~

お仕事を休みにして自宅にいるわけですが、のんびり屋上に出て太陽を眺めているというわけにもいきません。外に出ていて、放射性物質を多数吸い込んだときは、「残念でした...」としか言いようがありません。

ちまたで話題になっているある種の溶液を飲めとか、飲んじゃダメだとか(ダメに決まってますが)、セシウム137の場合は、正規に処方されたものであっても役に立たないようです。困ったもんですね。

福島、宮城、茨城、栃木では「何か」はあり得ますが、そこから遠い地域では、何もありません。

コンビニは比較的落ち着いてきたようですが、スーパーは普通に夕方買い物に行くと、欲しい物が何もありません。オーナー1の奥さんは、日中仕事をしているので、仕事が終わった後、夕方買い物に行くわけですが、地震後、米が買えなくて困っています。オーナー1宅は、昨日、今日とご飯がありません。

オーナー1の所のような田舎では、交通手段は車がすべて。公共交通機関など何もありません。ここでは車がないと何もできないので、ガソリン命です。ところが、多くのガソリンスタンドが「売り切れ」で閉まっています。開いているガソリンスタンドには、信じられないくらいの数の車が並んでいます。片側2車線以上の道ならいいですが、1車線の道に行列ができていると、ガソリンを入れなくてもいい車まで、それに巻き込まれて動けなくなります。

実際にそこら中で起きている笑えない冗談。ガソリンスタンド渋滞にタンクローリーが巻き込まれて立ち往生。そのタンクローリーがガソリンスタンドに着かないと、その渋滞の行列は動かない!

渋滞が原因で、十分あったはずのガソリンがなくなってしまう! 至る所にそういう光景が・・・

日中、2時間待ちを覚悟でスタンドに並べる人って、いったいどういう人? 死活問題の宅配便の車もいますが、ほとんどは乗用車です。

オーナー1は仕事に行く際は、極力ガソリンスタンドのない道、もしくは片側2車線以上の道を通り、途中「ガソリンスタンド渋滞!」 と思ったときは、そこを迂回します。しかし、地震の前日に給油したガソリンも、あと1回仕事に行くと底をつきそうです。行列に並ぶ余裕はないし・・・

あまり言いたくない話ですが、ここを見に来てくれる方々は、世の中に2割ぐらいしかいないエリートの皆さんだと思っています。そういう人たちは、意味もなく買いだめなどしない人だし、食料や日用品や燃料は、被災地に送ることを最優先させるべきと考えていると思います。しかし、その他8割の人の多くは、買いだめに走ります。エリートから見れば、確かに馬鹿どもですが、決して悪気があるわけではなく、そういう世界があることは容認しなければいけません。

政府や報道機関、専門家の皆さんは、2割のエリートばかり。その他8割の人たちの心理などわからない人たちが日本を動かしています。それとは違う世界に住む人達が大勢いるとことを理解して、そういう人たちにもわかる説明をしてもらわないと、世の中、うまく回りません。

それと政府や報道機関、専門家の皆さんにお願い。福島第一原発から大気中に放出された(されている)放射性物質は何で、複数の場合はその割合がどうで、それぞれの半減期はどのくらいなのか教えてほしいと思います。半減期がわからないと、どれくらい我慢したらいいのかがわかりません。半減期が1万年なら諦めることになるし。

原子炉で必ずできてくるセシウム137なら、半減期30年。セシウムというのは原子時計のあれですが、そちらはセシウム133。

また、福島県、もしくはその周辺の県産野菜を食べてはいけないというのが、本当に風評被害なのか、それとも事実で、国が全量買い取りして廃棄すべきものなのか、そこも知りたいところです。後者だとしか思えないオーナー1です。

でも、被害と言うほどのことはなにもありません。福島県にある天文台はどうなってるでしょうね。極軸がダメかな?

オーナー1は地震の時、車を運転中でしたが、車がかなりふらつきました。初めは地震とは思わなくて、タイヤがパンクしたかな? という感じでした。路肩に止まろうとしたら、他の車も止まったので、「地震かぁ~!」とわかりました。

その後も、小さいの、大きいの、5分間隔ぐらいで揺れてます。揺れてるのが普通になって、地震ではないときも揺れているような気がしてます。

大きな地震が来ると困ったことが多数起こります。

・広域で停電し、信号がすべて消え、道は大渋滞。救急車も消防車もまともに走れない。もちろん、家の中は真っ暗

・家の中は棚などから落ちた物が散乱、足の踏み場がない (それでも家が使えればたいしたもの)

食器棚が倒れるとたいへん! (倒れないように、扉が開かないように工夫しましょう)

・携帯電話は通じない。メールもなかなか送信できない

・水道、ガスが使えない (水洗トイレがダメ、プロパンガスなら大丈夫)

・電車はすべて止まったまま (バス・タクシーは動いている可能性が高いが大行列)

・コンビニやスーパーから食品・飲料が消える (すべて売り切れ)

・ガソリン,軽油,灯油がなくなる (売り切れ... これに伴って宅配が遅延、その他諸々遅延)

内陸部でもこれですから、海岸沿いで津波が来たとか、家が倒壊したとかだったら目も当てられません。

そういうなかで、どう生き残るか? 日頃から考えておかなければなりませんね。

1. 左上 写したまんまのJPEG出力。薄雲があったため、周りに光のにじみがあります。

2. 右上 リコーGXRでRAW出力したデータを付属ソフトのデフォルトでデジタル現像した画像。

3. 左下 1.をステライメージでレベル調整したもの。

4. 右下 2.をステライメージでちょっとだけ画像処理しました。

本物の写真は1.です。これをデジカメ付属ソフトがデジタル現像して勝手に2.にしてくれます。3.はウソです。彩層の厚さは光球の1/150程度ですから、これはダメです。しかし、肉眼で見るとこんな感じに見えます。なんで彩層が厚く見えるのでしょう? また、写真はプロミネンスが強調されて、それだけを見れば悪くありません。4.はプロミネンスが貧弱ですが、肉眼で見るとこれくらい貧弱でした。ですから、眼視のイメージに近いと言えます。作品としては4.が妥当なのでしょうか。しかし、見た目のインパクトがある作品にするには、4.の光球のコントラストをもっと上げて、プロミネンスももっと強調するべきなのでしょう。しかしそうなると、「写真」ではなくなります。

私は幼稚園、中学校がカトリックで偶然にも校長先生が同じ方でした。

私は幼稚園、中学校がカトリックで偶然にも校長先生が同じ方でした。そのせいか、キリスト教徒ではないのですが、海外に行くと滞在地の教会が気になったりします。もちろん、その教会の来歴や祭壇などにも興味がありますが、やはりSTAINED GLASSに魅入ってしまいます。3年前にはベルベデーレ宮殿のミュシャ展で見たSTAINED GLASSに感激してプラハの本物のSTAINED GLASSを見に行ったこともありました(日帰り往復だったのでかなりの強行軍)。

さて、ウィーンでは幾つも有名な聖堂がありますが、STAINED GLASSの美しさからはヴォティーフ教会がおすすめです。この教会のSTAINED GLASSは美術的価値が・・・との話もありますが、私自身はとても美しいと思っています。特に午後4時頃の傾いた太陽光が射す時は床や壁面への投影像に何とも表現しがたい美しさと荘厳さを感じざるを得ません。現代の電気文明に生きる非キリスト教徒の私でさえそうなのですから、昔の敬虔な信徒達がどう感じたかは推して知るべしです。プルースト小説で、ある教会のSTAINED GLASSの人物モデルが有名な貴族(ゲルマント家)であると知った主人公がいたく感心する場面があります。教会の荘厳な雰囲気のなかで、その美しいSTAINED GLASSは憧れの貴族がモデルだと知ったならば、すごい衝撃でしょうね。

写真はヴォティーフ教会とプラハの聖ヴィタ大聖堂にあるミュシャのSTAINED GLASSです。

美術史美術館には教科書に載っている現物も多数収蔵されています。それこそ宗教画から風俗画、肖像画、風景画、静物画・・・・・。ブリューゲルやフェルメール、レンブラント、ベラスケス、デューラー、ラファエロ、ルーベンス、カラヴァッジョなどなど、それこそ枚挙に暇がありません。

これらを見て思うことは「一般庶民においては人間性は今も昔も変わらない」と言うことです。ブリューゲルの「農民の婚礼」なんぞ現代の結婚披露宴そのものです。「農民の踊り」などなど洋の東西どころか時代が変わっても、酔っぱらいのやることもまったく変わりません。ゆるみきった顔つきもまったく一緒で、飲んだあとの鏡の中の自分そのものです。

これは人間の残虐性、暴力性もまた同じ。昔から今まで、人間の歴史の一部は残虐性の歴史でもあります。今どこかの国で行われているとんでもないことは過去のどこかでも起きていたわけです。このような場面を描写した絵画を見ると本当に気分が悪くなります。なかでも私が美術館で最悪の気分になるのは「子殺し」の絵画です。ブリューゲルは絵画のなかで、そのエピソードを時代と場所を置き換えて表現しています。しかし、どのような政治的・宗教的・民族的意味合いがあろうとも許し難い。

ウィーンには有名な美術史美術館があります。これはMaria Theresaの像を中心に反対側にある自然史博物館と対をなしています。中身はハプスブルグ家を中心とするすごいコレクションであることは言うまでもありませんが、その入れ物たる美術館そのものもこれまたすごい建築物です。規模もさることながら、その美しさには目を見張ります。カフェに座って周りを見渡すと圧感です。私はこのカフェで美術品鑑賞に疲れた体を赤ワインで癒すのがお気に入りです。写真は美術館の展示室への階段とカフェの内壁、天井です。

ウィーンには有名な美術史美術館があります。これはMaria Theresaの像を中心に反対側にある自然史博物館と対をなしています。中身はハプスブルグ家を中心とするすごいコレクションであることは言うまでもありませんが、その入れ物たる美術館そのものもこれまたすごい建築物です。規模もさることながら、その美しさには目を見張ります。カフェに座って周りを見渡すと圧感です。私はこのカフェで美術品鑑賞に疲れた体を赤ワインで癒すのがお気に入りです。写真は美術館の展示室への階段とカフェの内壁、天井です。

ということで、以下にお勧めのレストランをいくつか紹介します。

<インド料理>

Koh-i-noor (コヒノール)

1., Marc Aurel Strasse 8

私の最近の常宿 Starlight Suiten Salzgriesの近くにあります。早いしそれほど高くはないです。Fishはいまひとつでしたが、ChickinとShurinpは中々いけています。辛くなくクリーミーでスパイスたっぷりのKormaは必ず注文します。これは疲れた胃袋にも優しい。

<イタリア料理>

Ristorante Firenze Enoteca(フィレンツェ)

Stephansplatz 3, 1010, Wien

有名なシュテファン寺院のすぐ南側、ロイヤルホテルの1階です。

わりと広い店内をギャルソン達がキビキビと泳ぎ回っています。一人だけスーツ姿のギャルソンがいますが、彼の接客は本当にすばらしい!もちろん、完璧なアルデンテで供されます。

<ステーキ>

Steakpoint(ステーキポイント)

Akademiestr. 2a

国立オペラ座からかなり近いです。

赤身肉の旨さを実感させてくれるお勧めのステーキハウス。まさかウィーンで何度もステーキを食べることになるとは思いもしませんでした。いつもプライムリブの400gですが、少なくともあと100gは食べたい気分になります。「霜降り至上主義者」ではない私にはすごく嬉しいステーキハウスです。

<ダルメシアン料理>

Dalmatia(ダルマティア)

Riemergasse 12, Vienna 1010

いわゆるリンクのちょっと外側になります。内陸のウィーンで海産物は?と思っていましたが、これは大間違いでした。地図を見たらすぐに分かりますが、オーストリアはアドリア海が意外に近い。

その他、スペアリブの店などおもしろくて美味しいところもありますがこれはまたそのうちに紹介しましょう。

今日も写真を撮りましたが、薄雲があって画面全体にフレアーが出た感じ(画像処理で消しました)。コントラストは昨日よりも悪いですが、シンチレーションは小さかったので、シャープさでは今日の方が上です。

プロミネンスは見ている間に形が変わるし、黒点や白斑も、一日でかなり変わることがあります。これほど短時間で連続的に変化する天体というのは他にありません。今日は、見ている間に新しい黒点ができた・・・と見えました。右上の黒点が2個だったものが4個に...

これは実際そうだったかもしれませんが、見ている間にシーイングが良くなって見えなかったものが見えるようになっただけかもしれません。

3月5日 15時 3月6日 15時

3月2日からウィーンに8日間ほど出張します。

3月2日からウィーンに8日間ほど出張します。 毎年この時期はウィーンです。したがって、誕生日は毎年仕事です(当然ながら皆様にはどうでも良いことです)。私自身は自分の誕生日や記念日にはあまりこだわらないし、なんと言ってもウィーンはすごくいい街なので、それほど気にもなりません。仕事をがっちりして、ヨーロッパの文化を満喫する予定。

仕事をがっちりするとはいえ、海外出張では基本的には昼間だけの仕事にできるだけ限定しています。 つまり夜は比較的自由時間。そこで今晩はサロンコンサートに行ってきました。 オペラ座や楽友会館のコンサートもいいのですが、小さな会場でのコンサートも同じくらい楽しめます。これくらい少ない人数でやってくれると、楽器同士の駆け引きが素人にも分かっておもしろい。なんといっても気楽だし、知っている曲ばかりだしお勧めです。ちなみに今夜は歌も踊りもあり、最後は「美しき青きドナウ」から「ラデッキ-行進曲」で幕でした。間近で見る大男や大女が飛び跳ねるバレエも迫力ありますが、バイオリンはかなり上手かったです。

午後2時頃、北風が治まってきたので、太陽望遠鏡を出して見てみました。久しぶりにはっきりわかる黒点がありました。プロミネンスもけっこう出ています。しかし、ひと目見てシーイングが悪い。

午後2時頃、北風が治まってきたので、太陽望遠鏡を出して見てみました。久しぶりにはっきりわかる黒点がありました。プロミネンスもけっこう出ています。しかし、ひと目見てシーイングが悪い。でも、一応、写真を撮ってみました。機材は2月24日の写真にあるセットです。

リコーGXR+33mmF2.5マクロレンズユニット。アイピースはXW20mm。

下の写真は画像処理でかなりレベル調整してあります。

左が目で見た感じに近い状態。右はさらに調整してコントラストを強めました。

データは右の通りです。GXRの受光素子は、Hαに対する感度がかなり低いですね。

これはどのカメラでも当然のことで、感度があるだけたいしたものなのかもしれません。Hαによる太陽撮影は、赤外カットフィルター改造デジタル一眼の方が、速いシャッターが切れていいと思います。

子どもが大きくなるにつれて、ひな人形や五月人形の重要度が下がっていきます。それらの人形を出す時期が、次第に遅くなっていきます。今回のひな人形は3月1日に出しました。

子どもが大きくなるにつれて、ひな人形や五月人形の重要度が下がっていきます。それらの人形を出す時期が、次第に遅くなっていきます。今回のひな人形は3月1日に出しました。オーナー1の家のひな人形は、娘の部屋のクローゼットにしまってあります。3月1日の夜、娘に「おひな様、出すぞ!」と言って、人形が入っている箱の運び出しを手伝わせました。娘も「今更かよ!」という感じと、「忘れてなかったか...」という雰囲気をかもし出していました。我が家は、オーナー1が人形を出さなければ、他の誰も出そうとしません。

オーナー2宅のひな祭りはどうなっているのでしょうね。重要度は非常に高いはずですが。

オーナー2は、ただいま、オーストリアに出張中です。ウイーンから以下の原稿が届きました。

オーナー2のところにも雛人形はあります。重要度は高いことは高いのですが、子供はまだまだ理解していません。むしろ大人の私にとっての重要度が高いようです。

オーナー2のところにも雛人形はあります。重要度は高いことは高いのですが、子供はまだまだ理解していません。むしろ大人の私にとっての重要度が高いようです。雛人形は少しマイナーな木目込み人形です。私が木目込み人形が好きでいろいろと探して(値段も鑑みて)昨年購入しました。

最初は立雛しようと思ったのですが、思い直してお内裏様とお雛さまに三人官女のセットに決定。どうしても片付けられず、1年中出して楽しんでいました。今年はさすがに片付ける予定。飾る場所も変更しようと思っています。

それにしても木目込み人形のお雛さまはかわいいですね。表情も衣裳も気に入っています。

今、仕事でウィーンに来ています。ネット環境などを整えたところでした。

異国の地で雛人形に思いを馳せるのもいいのもですね。

25日の夜は北風が強く雪が降り、量は多くなかったですが吹雪状態でした。一夜明けると晴れていて、気持ちのいい朝となりました。

オーナー1が前回来たときに比べると積雪は50cmぐらい減り、その分、雪の中に水分が多く含まれるようになりました。

ドームに行くには5m程度の斜面に雪の階段を作らなければならないのですが、前回はいくら雪を踏み固めても、雪が粉状で固まってくれませんでした。しかし今回は、しっかり固まり強固な階段ができました。

楓林舎の駐車場には、青と黄色のS4が2台並びました。

土曜日の夕方、楓林舎常連のN井さんが来て、高価な双眼鏡が大集合になりました。写真の中には楓林舎オーナー所有のものもありますが、いったい全部でいくら!?

土曜日の夜、星が見られました。Zeissの56mmは良かった! 双眼鏡用の架台にのせて見ましたが、シャープな点像の微光星がたくさん見えました。スワロフスキーもいいですね。でもオーナー1は、手で持って見るならキャノンの防振双眼鏡10×42L IS WP がいいです。

|

以下、オーナー2 記

好みはそれぞれですが、オーナー1とオーナー2のそれはけっこうかぶっています。直感的に選ぶこともありますが、熟慮を重ねた場合にはかなりの確率で一致します。デジカメも双眼鏡も車も複数台ありますが、以下は一致例の一部です。

デジカメ:Ricoh GXR

双眼鏡:Zeiss Dialyt

車:Audi S4

それぞれの機種の選択理由は長くなるので割愛しますが、同じような思考の結果、この結論になっています。中々興味深い。

最後にハッキリとさせておきますが、我々は間違いなくヘテロセクシャルです!!

下の月と太陽を撮影したときのセットです。(鏡筒は違います)

下の月と太陽を撮影したときのセットです。(鏡筒は違います)ケーブルがやたら多いです。HDMIケーブル、シャッターのスイッチ、モータードライブのケーブル、電源ケーブル各種。

カメラからのHDMI出力を24インチモニタに入れて、それを見ながらピントを合わせています。しかし、手元にあったモニタが良くなくて、ノングレアではなく、グレア処理画面を売りにしているモニタです。要は、テレビのハイビジョン放送を見るときれいですよ! というモニタです。従って昼間使うと、周りの景色の写り込みが激しくて、見づらくて仕方ありません。ノングレアのモニタを使っても、直射日光下ではある程度の反射があって見づらいと思われるので、やはり、モニタ収納用の段ボール箱を作るしかありませんね。

夜なら周りが暗いので、月の撮影は快適です。月の場合の鏡筒は、APM(LZOS) Apo 105/650 です。

しかし、これだけのセットをいちいち屋上に用意するのは面倒です。観測所があって、そこの望遠鏡に常に同架されている環境が必要でしょう。

でなければ、これを面倒だとは思わない、熱い思いが必要です。

なんとか、オートフォーカスで月や太陽が撮影できないかと思って、再度挑戦してみました。月の欠け際を写野中心に入れてオートフォーカスしてみました。しかし、やはりダメでした。

なんとか、オートフォーカスで月や太陽が撮影できないかと思って、再度挑戦してみました。月の欠け際を写野中心に入れてオートフォーカスしてみました。しかし、やはりダメでした。オートフォーカスでも、ピントが合っていないとは言えませんが、ややずれているために、赤と青の色収差が出ていました。24インチフルハイビジョンモニタを望遠鏡の横に設置して、モニタを見ながらピントを合わせたのが右の写真です。

太陽だと月よりもコントラストがない上、縁がシャープではないので、オートフォーカスはさらに無理でした。

この太陽も24インチモニタで見ながらピントを合わせました。

それでもボケてる! 周りが明るくて、モニタがよく見えません。

内側を黒く塗った段ボール箱にでも入れないとダメですね。

太陽望遠鏡は写真のようなケースに入っています。このケースは、鏡筒に付いているものが鏡筒バンドのみのとき、ぴったり収まるようになっています。鏡筒バンドにアリガタプレートを付けると(右の写真では鏡筒の下側に付いている)、その分、鏡筒全体が上がって、ふたが閉まらなくなります。そのため、上側のクッションを削ってふたが閉まるようにしました。

太陽望遠鏡は写真のようなケースに入っています。このケースは、鏡筒に付いているものが鏡筒バンドのみのとき、ぴったり収まるようになっています。鏡筒バンドにアリガタプレートを付けると(右の写真では鏡筒の下側に付いている)、その分、鏡筒全体が上がって、ふたが閉まらなくなります。そのため、上側のクッションを削ってふたが閉まるようにしました。望遠鏡の鏡筒には、持ち上げて架台に取り付けるための取っ手が必須です。大型鏡筒ほど、その必要性が高まります。LS100THaもケースから取り出すとき、取っ手がないために面倒な思いをしていました。また、赤道儀に取り付けるときも、不安定で落とす可能性があります。そのため、取っ手を付けることにしました。

鏡筒バンドにアルミ板を渡して、そのアルミ板に取っ手を付けます。写真の状態は、鏡筒に載せてあるだけで、まだ、ネジで固定してありません。鏡筒バンドのこの位置に穴を開け、M6のタップをたててアルミ版を固定します。そこにアルミ製既製品の取っ手を付けます。若干貧弱ですが、この鏡筒の重さには耐えてくれるでしょう。

しかしこれを付けると、上に出っぱりができるわけですから、また、ふたが閉まらなくなります。上側にあるクッションを取っ手の位置だけ、すべて切り取らなければなりません。あまりいいことではありませんが、利便性のためには仕方ありません。

太陽用のコリメートセットで月を撮ってみましたが、やはりオートフォーカスはダメでした。太陽も月も、カメラのオートフォーカスには、コントラストがなさ過ぎるのでしょうか。今度は明るい星でオートフォーカスしてみます。それでもダメなら諦め。

太陽用のコリメートセットで月を撮ってみましたが、やはりオートフォーカスはダメでした。太陽も月も、カメラのオートフォーカスには、コントラストがなさ過ぎるのでしょうか。今度は明るい星でオートフォーカスしてみます。それでもダメなら諦め。右の写真は、オートフォーカスで撮ったものではなく、カメラ側のピントを∞にして、カメラの液晶モニタを見ながら、望遠鏡側でピントを合わせて撮ったものです。オートフォーカスだと、このサイズでもピンぼけがわかります。

手動でピント合わせするには、カメラの液晶モニタでは最大まで拡大表示しても不足です。カメラのHDMI出力を使って、24インチ程度のフルスペックハイビジョンモニタに画像を出して、それを見ながらピント合わせするのが一番正確だと思います。望遠鏡セットのところに大型モニタまで用意しなくてはならないとなると面倒ですね。

写真撮影は、もうちょっとお手軽、お気楽でないと、ついでに写真も撮っておこうか、という気になりません。

ドームには、下から階段で上がる構造になっていますが、どうやってドーム内に入るの? ドームの下はどうなってるの? という疑問にお答えします。

右下の写真は本邦初公開! 観測室の下から外側を撮った写真です。観測室の下側は、すり鉢状に雪が積もります。すり鉢の一番底には雪はありません。また、左の写真の右側5mぐらいまでは除雪されています。この5mの雪を踏み固め、道を造り、観測室の下に潜り込めば中に入れます。

この5mが難関で、道を造るのに約30分、外気温がマイナスだというのに汗だくになります。ドームの下に潜り込めれば、右の写真の状態で、階段からドーム内に入れます。

しかし、ドーム内に入れても、このままではスリットを開けられません。スリットに上の写真程度の積雪があると、スリット開閉モーターが回りません。回ったとしても、雪の重みでスリットを支えるレールが曲がります。どうやって開けるかは、昔、書いたような気がします。

それはどうでもいいのですが、雪国ではスリットを開けるだけで一苦労なわけです。

観測室の下のすり鉢状の空間は、春が近づくにつれてだんだん狭くなってきます。ドームに付いた雪が下に落ちると、この空間に転げ落ちてきます。自然の積雪だけなら、観測室下の空間はきれいな曲線を描いて、すり鉢状になるのですが、ドームの雪が落ちてくると、右の写真のようにゴツゴツした雪の固まりができてきます。これから3月にかけて、観測室下の空間がだんだん狭くなってきます。

しかし、ドーム内に入れなくなることはありません。そうなる前に春が来ます。

冬の間、関東・東北の真上を流れていたジェット気流が、春が近づくとともに南に下がりました。16日にはここまで。これが関東に雪が降る原因でもあるわけですが。

冬の間、関東・東北の真上を流れていたジェット気流が、春が近づくとともに南に下がりました。16日にはここまで。これが関東に雪が降る原因でもあるわけですが。冬の関東は快晴続きで、肉眼では星がきれいに見えていましたが、望遠鏡で見るとシーイング最悪! 高倍率が必要な天体の観測・観望はほぼお休みになっていました。そろそろこれからは、何とかなりそうですね。

ちょうど土星が上がってきているので、輪が見えるようになってきた土星は、すべての人を満足させてくれる観望対象となってきます。Hαで見る太陽も、きれいに見えるようになりそうです。

しかしながら、春の夜空といえば、系外銀河。こちらは透明度、命! なので、見えなくなります。皆さんは、光害なし、透明度10/10の空の下で、大口径望遠鏡で春の系外銀河を見たことがあるでしょうか。一度でもそれを見ると、DeepSkyってすごい! 大口径望遠鏡ってすごい! と思いますよ。オーナー1でも、2年に1回ぐらいしか見られませんけどね。

2月9日のコリメート撮影セットで写した太陽です。アイピースはXW20mmが最適です。14mmだと太陽全面がギリギリ入る大きさで、大きなプロミネンスがあるとはみ出ます。

オートフォーカスはダメでした。微妙にピンぼけになります。レンズのピントは無限遠に固定して 、接眼部側でピントを合わせました。そうなると、カメラから映像出力を大型モニタに出して、モニタを見ながらピントを合わせるのがいいでしょう。今回は、カメラの液晶モニタに拡大画像を出して合わせましたが、ピント位置がよくわかりませんでした。

露出は自動ですが、プロミネンスを撮りたい場合は、露出倍数、+1.0、光球面を撮るなら-1.0ぐらいがいいようです。両方は写りません。

右の写真は、かなり悪いシーイングの中、とりあえず写ったというだけのものです。

ここを見に来る人たちは、「おじさん」が多いと思っています。実態は把握していませんが、きっとそうだと思っています。もちろん、例外はいるでしょうけどね。

ここを見に来る人たちは、「おじさん」が多いと思っています。実態は把握していませんが、きっとそうだと思っています。もちろん、例外はいるでしょうけどね。例外の方々にはあまり関係ない話。

おじさん達はきっと太り気味ですよね。仕事帰りにお酒を飲みに行って、つまみをさんざん食べたあげくに、締めはラーメン! これがいけません。アルコールが回ってくると、妙にお腹が空いてきて、何か温かいものが食べたくなります。

ちょうどいいのがラーメン。しかし、よく考えてみると、ラーメンが食べたいのではなく、温かいラーメンのつゆが飲みたいだけなのではないか!?

オーナー1は外に飲みに行くことは少ないのですが、自宅で夜中に仕事をしたり、HPを更新したり。これを缶ビール片手にやっています。以前は、酒が回るとお腹が空いてきて、台所からカップラーメンを探して食べていました。夜中にビールだけでもよくないだろうに、カップ麺まで... !

そこで、カップ麺を食べるのではなく、ラーメンのつゆ風スープを作って飲むことにしました。レシピは、マグカップ用として、めんつゆのもと少量、クレイジーソルト3ふり、こしょう2ふり、ガラムマサラ1ふり、お好みでごま油少々。これで、おいしいとは言えませんが、辛めのラーメンのつゆ風スープになります。お湯に溶かすだけなので、「調理」の必要はありません。これを飲むと麺は食べなくていいかな、と思えます。

もちろん、「ラーメンのつゆのもと」があれば、それを薄めに溶かして飲めばいいです。この場合、一人分としては、ちょっと量が多くなるのが難点です。

ガラムマサラはカレー用の香辛料で、市販のカレールーで作ったカレーに、これを追加するだけで、大人の味カレーになるようです。

クレイジーソルトは、洋風料理(目玉焼きとか)に塩気が足りないかな? と思ったときに振りかけると、ただの塩より明らかにおいしくなります。試してみてください。

春が近づいてきたようで、低気圧が日本の南岸を通るようになりました。そうなると、関東地方に雪が降る季節になります。今日がその第一弾のようです。ななつがたけ北天文台は豪雪地帯にあるので、オーナー1にとっては南会津の雪道などなんてことはないのですが、関東の雪道はダメです。南会津の雪道は、圧雪路か、その上に新雪が積もった路面です。そういう路面なら、スタッドレスタイヤを付けていれば滑りません。ところが、関東の雪道はシャーベット状になります。シャーベット道路は、夏タイヤでもスタッドレスタイヤでも、どうにもなりません。必ず滑ります。

シャーベット道路で、左に向かって滑ったときはまだマシです。オーナー1の自宅付近では、縁石にぶつかるか、田んぼに落ちるかです。どちらにしても、車が壊れるだけで、怪我はしません。右に滑ったときは、対向車と正面衝突になります。この場合は、命の保証はありません。

オーナー2は、右に滑るのはよしてくださいね。日本の国家的損失になります。オーナー1の弟もそうなんですけどね。

皆さんも、特にこのWebサイトを見に来るような人たちは、自分がどういう立場にいる人間なのか、よく自覚して生活しましょう!

GXR+33mmF2.5マクロレンズユニット。それと、指でシャッターボタンを押すわけにもいかないので、ケーブルスイッチCA-1も必要です。

それにしても、ここまでシンプルなコリメート撮影セットは滅多にありません。ペンタックスXWシリーズアイピースは、そのレンズ性能の良さもさることながら、アイカップを外すとその内側に43mmの「思いやりネジ」があることが今更ながら、さすが星好きの開発担当者が作っただけのことがあります。

以前から、これを利用するコリメート撮影システムを用意していましたが、リング1個でつながるというのはこれが初めてです。以前は、カメラメーカーが用意したフィルター取り付けリングとボーグのリングを組み合わせて接続していました。ところがこれは、ビックカメラで500円のステップアップリング1個で接続OK。シンプルで安い!

まだつないでみただけで、撮影はしていません。カメラ側はマクロレンズなので、合焦範囲が広いため、眼視で見たピント位置にこのシステムを付ければ、カメラのオートフォーカス、自動露出できれいに撮れるはずです。さて、やってみたらどうなるでしょう?

問題は、リコーの受光素子のHαに対する感度がどれほどあるかということ。ダメだった場合は、赤外カットフィルター交換したX4を使うしかありません。実は、このカメラも買ってあります。

・・・と書いたこの日に、X5発売のニュースが流れました。デジカメはモデルチェンジが早すぎる!

久しぶりに天文台に行ってきました。ほぼ、2ヶ月ぶりだと思います。

久しぶりに天文台に行ってきました。ほぼ、2ヶ月ぶりだと思います。今回は、晴れてもどんよりとした春の空のはずなので、星を見に行ったわけではありません。ドーム内のパソコンを新しいシステムに交換しに行きました。

オーナー1・2とも、天体写真撮影はあまりやりませんが、撮影機材は一応あります。原則、カメラはPCから制御するので、カメラが増えるとPCも増えてきます。鏡筒がたくさんあるので、ありったけのカメラを付けると、カメラ1台にPC1台となり、PCが何台あっても足りなくなります。

また、カメラ制御用のソフトの中には、1台のPCに同居させるとうまく動かないものもあります。PC1台に役割1つというのが理想です。

そこで、1台の超高性能PCの中に仮想PCを複数作って、1台のカメラに1PC、1セットの自動ガイドシステムに1PC、1つのβ-SGRに1PC、赤道儀の駆動用に1PCという感じにしようと思います。

とりあえず、高性能PC1台の中に仮想PCを10台ほど作りました。

10台のPCを作れば、10本のヴィールス対策ソフトを買って、それぞれにインストールしなければなりません。また、これをスタンドアロンでやっていたのでは、ネットワークのトラフィックが大きくなります。そのため、ヴィールスバースター・コーポレートエディションを入れました。

今回は、1台のPCの中に10台ほどのOSが立ち上がるようになったところで時間切れ。あとはまた、次回行って続きをやることにしました。1週間後、また行くことにしました。

2月3日の節分の日から春の空になっています。それまでの透明度の高い快晴から一転、どんよりした、星屋さんにとっては曇りと言ってもいい天気になりました。しかし、シンチレーションは明らかに小さくなっています。

2月3日の節分の日から春の空になっています。それまでの透明度の高い快晴から一転、どんよりした、星屋さんにとっては曇りと言ってもいい天気になりました。しかし、シンチレーションは明らかに小さくなっています。昼間の太陽も、2月2日は激しく揺れていて、縁はギザギザ、粒状斑も見えない状態でした。それが3日の午後以降、冬の空でこのくらい見えていればいいでしょう、という程度には見えています。透明度とシンチレーションは両立しないものですね。

昼間、太陽の写真を撮りたいのですが、まだ、カメラを接続するアダプターがありません。やっと近いうち何とかなりそうです。とりあえず、このカメラでコリメート撮影してみます。

夜は、空が暗くなくて透明度の悪い春の空では、見るものがありません。強いて言えば土星? それにはまだ空気の揺れが大きい!

国際光器で売っていた BRANDON アイピース セットを買いました。6mmから32mmまでの6本セットです。ちょうど、この範囲の31.7mmサイズのアイピースが欲しかったところでした。高級そうなウォールナットの木箱に入っています。高級そうなのはいいのですが、手さげの取手が付いていて欲しい。

国際光器で売っていた BRANDON アイピース セットを買いました。6mmから32mmまでの6本セットです。ちょうど、この範囲の31.7mmサイズのアイピースが欲しかったところでした。高級そうなウォールナットの木箱に入っています。高級そうなのはいいのですが、手さげの取手が付いていて欲しい。最近の広角で、でかくて、やたら重いアイピースだと、小型望遠鏡では接眼部がたわんだり、接眼側が重くてバランスが合わないかったりで使いにくい。見かけ視界は広くなくていいから、31.7mmサイズでフルラインナップのアイピースが欲しかったのです。安いプローセルでも良かったのですが、最近はそれさえ手に入りません。

これは値段がちょっと高かったのですが、今の世の中では、たいして良くないのに値段が高いという製品は淘汰されてしまっているので、価格相応の性能になっているはずです。

とりあえず、太陽を見てみました。

アメリカ製品ですね! 周りから来る光を遮るという発想は全くありません。惑星用だ!と言い張ればこれでもいいですが、太陽には向きませんね。また、アイポイントがシビアで、ポイントを外すと何も見えません。それは惑星用としても良くないのでは? うたい文句通り、コントラストはいいようです。

小さくて軽くて、コントラストがいい31.7mmサイズのフルラインナップのアイピース、そういうものが欲しい人には最適です。これ以下の短焦点アイピースは、ナグラーズームが1本あればOKです。

S4の本革シートがダメなことは以前書きました。その対応策が右の写真です。右側が座面で左側が背もたれです。(赤いのはシートベルトの受け金具)

S4の本革シートがダメなことは以前書きました。その対応策が右の写真です。右側が座面で左側が背もたれです。(赤いのはシートベルトの受け金具)境目に置いてある黒いのが対応策です。これは本来、ヘッドレストに取り付けて、首のあたりが当たるようにする首用クッションです。半円形の低反発ウレタンでできています。それの平面側が腰の一番下に当たるように置いてあります。

これを置くとちょっと過修正になりますが、無いよりずっとマシです。これが尾てい骨のちょっと上あたりを支えてくれます。ここが空洞になるより、遙かに腰が楽です。これがないと、2時間連続運転してから車を降りると、腰が痛くて、ちょっとの間、まともに歩けなくなります。これを置いても、過修正のため、初めは違和感があり腰が痛くなる感じがありますが、そのうちなじんできて楽になります。

このS4のシートは、見た目だけは立派に見えますが、通気性が無いため、夏は背中が汗でびしょびしょになるし、腰は痛くなるし、本革ではない普通のA4のシートと交換したくなります。

きたさん、取り替えませんか?

礼ちゃん、A4ユーザでS4のシートが欲しいなんて言ってる人はいませんか?

昔乗っていた2代目RX-7がこれと同じダメシートでした。そのときも、小さなクッションをここに詰めて乗っていました。

車のシートというのは個人差が大きいので、このS4のシートをすばらしくできの良いシートだと絶賛する人もいるはずで、オーナー1にとってダメなだけです。もっとも、通気性の無さはすべての人にとってダメだと思いますが。

IS03やiPhone4は、液晶の解像度が高くて多くの情報を表示できるのはいいですが、Webサイトを表示すると文字が小さくて、老眼になったオーナー1には全く読めません。拡大表示したのでは、表示範囲が狭くなってしまい、IS03である意味がなくなってしまいます。そこで、ルーペも一緒に持ち歩こうと思います。

IS03やiPhone4は、液晶の解像度が高くて多くの情報を表示できるのはいいですが、Webサイトを表示すると文字が小さくて、老眼になったオーナー1には全く読めません。拡大表示したのでは、表示範囲が狭くなってしまい、IS03である意味がなくなってしまいます。そこで、ルーペも一緒に持ち歩こうと思います。携帯用なので、レンズ径が大きくて薄い方がいい。それでフレネルレンズのルーペが欲しかったのですが、近所のお店では売っていませんでした。ネットで検索したら、ちょうどいいのがありました。

http://www.loupe.co.jp/catalog/portable/2160.html

ルーペ1個が3200円は高いと思いましたが、レンズ側の面にカバーが掛かっており、フレネルレンズのギザギザにゴミがたまったり汚れが付いたりしません。それで厚さ2mmならいいと思います。値段の高いものはそれなりに良くできているんですね。

このルーペがまた、IS03の液晶と同サイズです。このために作ったような・・・

これを使うと、IS03側はそのままのサイズでもWebサイトが一応読めます。「一応」というのは、IS03の文字があまりにも小さくて、これを使ってもギリギリ読めるという程度です。また、フレネルレンズということもあり、普通のレンズに較べると、鮮明さでは劣ります。でも、一応合格。

これをセットで持ち歩こうと思います。そうなると、両方が一緒に入るケースが欲しい。そういうケースはないでしょうか。

昨日の午後、早く帰れたので、LS100THa/B1200 で太陽を見てみました。この日も冬型で風が強く、太陽も西に傾いているのでシーイング最悪。ひどく揺れていて、粒状斑も見えません。

昨日の午後、早く帰れたので、LS100THa/B1200 で太陽を見てみました。この日も冬型で風が強く、太陽も西に傾いているのでシーイング最悪。ひどく揺れていて、粒状斑も見えません。ここで気がつきました!

1月29日の記述が間違っていました。シーイングが最悪なのに LS100THa/B1200 がよく見えたと書きましたが、違いました。その日、低倍率で太陽全体を見ていたときは、シンチレーションがひどくて、ヘリオス1もLUNT10cmも同程度にしか見えませんでした。その後、アイピースを替えて高倍率にして、ひとつの大きなプロミネンスを見たのですが、そのときには一時的にシンチレーションが止まって、かなり良いシーイングになっていたようです。そのため、口径の大きいLUNTがよく見えたわけです。

昨日、同じことをやったら、シーイングが悪いときはLUNT10cmもやはりダメでした。当然そうですよね。これで納得。

先日までの「テキサス2バーガー」はおいしかった。100株分は食べたと思います。現在は、「アイダホバーガー」に変わりましたが、これもおいしい。この後、期間限定メニューがさらに2つ来ます。

素人が株でもうけようと思っても、一時的に利益を出すことはあっても、長期的には損する人が多いようです。金儲けを狙わないで、銀行の定期預金よりも高い配当金を得て、株主優待を楽しむという買い方をしたら、毎日の株価に一喜一憂しないで、ゆとりを持った生活ができると思います。株やFXなどでもうける能力のない人間の生活の知恵です。

新しい太陽望遠鏡は、LUNT LS100THa/B1200 です。下の写真の2本を見較べてみました。

新しい太陽望遠鏡は、LUNT LS100THa/B1200 です。下の写真の2本を見較べてみました。この日も非常に強いジェット気流が真上からやや南(つまり太陽がある方)を流れています。その上、強い冬型で強風が吹いていました。また、時刻は午後3時を回っており、元々低い太陽高度がさらに低くなっていました。当然、シーイングは最悪。そういう中でのファーストライトです。

結果からいうと、6cmのヘリオス・ワンよりもLUNTの10cmは、比べものにならないくらいよく見えました。プロミネンスを木にたとえると、ヘリオス・ワンでは、木の全体の輪郭と幹と太い枝が見えます。LUNT10cmは、細い枝と1枚1枚の葉まで見えます。ちょうどこの日、大きくて複雑な構造のプロミネンスが吹き上がっていました。良い比較対象があったわけです。

6cmでさえ、本来の解像度を発揮できない最悪のシーイングの中、なぜこれほどの差が出るのかよくわかりませんが、歴然とした差がありました。両方とも、透過光の中心波長がHαになるように調整したつもりです。シンチレーションは、大きく揺れているときと止まっている時があったので、止まっている時によく見えたのでしょう。

眼視で見えている太陽像をコリメート撮影して、皆様にもお見せしたいところなのですが、写真撮影用のカメラアダプターや接続リング類がすべて天文台に行っています。近いうち、それらを取りに行って自宅に持ち帰ります。それまで、写真撮影はお預けとなります。

この太陽望遠鏡の欠点は、ブロッキングフィルターが入った天頂ミラー部が、この構造だといつかきっと落として壊すでしょう。また、対物キャップが金属製のねじ込み式で、マックスビジョンと同じです。いつかきっと外れなくなる日が来るでしょう。実は、最初から外れなくなりそうな気配があったので、グリースを塗りました。レンズの直前にグリースは付けたくないですけどね。

新しい太陽望遠鏡を買いました。

新しい太陽望遠鏡を買いました。天文台には元々、6cm太陽望遠鏡のヘリオス・ワンがあり、感動的なHαの太陽像を見せてくれています。しかし、小口径お手軽太陽望遠鏡のPSTの方がよく見えるというような話も聞きます。確かに、ヘリオス・ワンを頻繁に覗いていると、もう少しよく見えてもいいんじゃないかな、と思います。

ななつがたけ北天文台は、冬場は毎日雪で、完全にシーズンオフとなります。その間、自宅で見られるものといえば、太陽しかありません。惑星だって見られるじゃないかと言われれば、確かに見えますが、冬の関東のシーイングは最悪で、木星の縞模様が1本しか見えません。二重星を見ても、シーイング最悪の中ではどうにもなりません。

昼間のシーイングはさらに悪いわけですが、毎日快晴なので、太陽は常に見えています。多少揺れていても、毎日変化していく天体というのは見ていて見飽きないものです。

そういうわけで、ヘリオス・ワンやPSTよりも明らかに上のクラスの太陽望遠鏡を買うことにしました。コロナドかLUNTかという選択になりますが、星仲間からLUNTの10cmよりもコロナドの9cmの方が良いという情報をもらいました。コロナドの9cmにしようと思いましたが、販売元は最新のLUNTは良くなったということで、1cm口径が大きいし、エアーチューニング方式の優位性があるということでした。両方取り寄せるから、どっちでもいいよ、ということでした。運を天に任せて、「早く入荷した方にする」という大胆な注文をしました。

オーナー1は、大切な選択の時には、常に幸運に恵まれてきました。もちろん例外もありますが、自分であれこれ考えるよりも「Let it be」の方が良い結果になるようです。

今回は、LUNTの10cmになりました。

これが届きました。自宅にはヘリオス・ワンもあります。これをHF-D経緯台に同架しました。このツーショットはあり得ないでしょうね。太陽しか見られない特殊な望遠鏡が自宅に2台あるというのは、我ながら信じられません。

これを見較べた結果は・・・? オーナー1はやはり運がいいと思いました。

詳細は、また次回。

関東地方はほとんど毎日快晴! オーナー1の自宅も、冬は快晴以外の天気はないのではないか! と思われるくらい、見事に晴れています。しかし、月のない快晴の夜でも、天頂付近の天の川がうっすら見えるだけ。天文台にある望遠鏡のうち、手軽に移動できるものは自宅に持ち帰ってきています。それらの望遠鏡を出して空に向けてみても、南会津の空とは比較にならないくらい貧弱な星しか見えません。

「うーむ」と思って考えた結果、太陽望遠鏡を買いました! 天文台にはコロナドのヘリオス1がありますが、最近は、それよりも「PSTの方がよく見える」という話もあるので、明らかにこれらの上位機種を買うことにしました。昼間はシーイングが非常に悪く、口径の大きさはあまり役に立たないことが多い(特に冬は)はずなので、10cmクラスの太陽望遠鏡を買っても、あまり威力を発揮しないのではないか? という懸念があります。でも、年に数回、すごい太陽面が見られればそれでいい、と思って購入しました。

この件の詳細とレポートはまた後日...

オーナー1としても、当然そう言う理由だと思って、真っ先にそのロックネジを探したのですが見あたりませんでした。仕方なく、笠井さんに状況を説明して返送したのですが、そう言われてよく見てみても、ネジは1本もありません。でも、まさかこれじゃないよね!? と思うネジはあります。そのまさかのようです。この経緯台、どういう構造になっているのか理解できません。でも、ちゃんと動くようになりました。

1月17日、桜井真一郎氏が心不全のため死去されたそうです。81歳でした。

1月17日、桜井真一郎氏が心不全のため死去されたそうです。81歳でした。桜井さんが81歳だったわけですか。オーナー1も年をとったはずですね。

スカイラインと言えば、桜井真一郎、ハコスカ、ケンとメリー、「愛と風のように」、木枯らし紋次郎、GT-R、

北海道・美瑛 ...

全部を見て、聴いて、触れた人はどれほどいることか。すべては伝説となりました。

これに関連した話。

オーナー1がオーテック・ジャパンの社長だったら・・・

オーテック・ジャパン・バージョンの「スカイラインGT-R」を作ります。スカイライン・クーペのボディー・サスペンションに、ミッション・駆動系は日産GT-Rのものを入れ、エンジンはノンターボのVQ37VHR。

これはちょっと難しいかもしれないので、逆にGT-Rをデチューン、小さくしてスカイライン・クーペのボディーを着せる。エンジンはノンターボのVQ37VHR。そして、テレビコマーシャルは、かつての「ケンとメリー」を彷彿とさせるものにする。

これだと一般人、それもおじさんに人気の車になると思います。売れると思いますが、でも、アテーサでは残念ながら、最新のS4,RS5のクアトロには勝てません。

クアトロと互角に戦えるのは、三菱のランエボだけでしょう。スバルSTiも入れろ! という要望に応えてもいいかもしれませんが、ちょっと落ちる印象は否めません。

オーナー2の現在のベランダシステムはDM-4とAPM80/500が中心です。寒い冬、最悪のシーング、時短を考えると、出しっぱなしのDM-4に小さい鏡筒の組合せが最適との結論です。ダイアゴナルも1.25インチのミラーで、アイピースもNG16mmとNZ2-4mmです。

オーナー2の現在のベランダシステムはDM-4とAPM80/500が中心です。寒い冬、最悪のシーング、時短を考えると、出しっぱなしのDM-4に小さい鏡筒の組合せが最適との結論です。ダイアゴナルも1.25インチのミラーで、アイピースもNG16mmとNZ2-4mmです。(*オーナー1注 NG=ナグラー,NZ=ナグラー・ズーム)

で、今日はそのDM-4とやや大型のDM-6の紹介。いずれも非常に簡単な構造のフリーストップ経緯台です。それぞれ直径4インチと6インチのDiscによる回転軸を2つ組み合わせてできています。基本的には切削加工品で構成されており、至ってシンプル、それでいて十分な精度と強度を実現しています。DM-6の内部構造の写真を見ればわかるように本当に簡単な作りです。それぞれの回転軸を2枚のアルミ板で連結しているだけです。その他はプラスチックの板2枚です。私のDM-6には導入支援装置がついているので両軸のエンコーダーが見えています(まだ未使用)。

(*オーナー1注 DM-4,6の,詳細は http://www.discmounts.com/)

アリミゾは以前ご紹介したK-ASTEC製です(DM-6に装着しているアリミゾは固定ハンドルを長めのものに交換しています)。これにビデオのパーンハンドルが簡単に装着できるように遊馬製作所で改造していただきました。鏡筒に力をかけることなく操作をすることが可能で非常に本当に快適です。

それぞれの経緯台の搭載可能鏡筒ですが、DM-4でも短焦点の10cmアポは問題なく使用できると思います。DM-6ではTOA-130が使用可能らしいです。私は三脚の中心と重心ができるだけ一致している方が好みなので、DM-4にはAPM80/500まで、DM-6にはAP130EDFGTまでしか載せるつもりはありません。これだと余裕綽々。三脚の中心と重心を一致させるアダプターも製作していますが、この程度の鏡筒では必要性を感じません。

この経緯台の快適さのキモは回転軸の間に挟んである円板です。回転軸の仕組みについてはUSパテントらしいので、詳細はググって下さい。フリクション(調整可能)が非常に大きいこと、それにもかかわらずスムーズな回転をすることが大きな特徴です。つまり望遠鏡を載せてフリクションを一度だけ適当に調整すれば完全なフリーストップになります。アイピース交換時にクランプの必要もなければ、200倍のときに微動ハンドルの必要性を感じることもありません。とても自由な気持ちで観望することができます。

オーナー1のように2台の鏡筒を一つの経緯台に搭載する場合は「HF-D」やT型経緯台の出番ですが、1台の鏡筒のみの場合は断然このDM-4/DM-6がお薦めです。

ウイリアムオプテック・TEC110&DM6

DM6外観

昨年8月に国際光器から SHARPSTAR 80/490 F6.1 鏡筒を購入しました。

昨年8月に国際光器から SHARPSTAR 80/490 F6.1 鏡筒を購入しました。低価格の割にはかなり性能のいい鏡筒であることをレポートしました。

これを購入するとき、0.8倍のレデューサーもセットで注文しましたが、レデューサーは「発売が遅れる」ということでした。その後、何度か国際光器から開発状況の説明メールが来て、要は、開発が遅れに遅れているということでした。

これがやっと製品として日本国内で発売になりました。

国際光器での製品名は、「SHARPSTAR専用0.80倍レデューサーレンズ」です。発表時は、レデューサー/フラットナーとうい名称だったと思いますが、名称から「フラットナー」が消えました。国際光器の説明では、「十分なフラットナ-効果も残しつつSharpstar ED APO 専用の新設計で「0.80×レデューサー値」を優先に製作をすすめました」とのことです。

対物側は2インチバレル、カメラ側はT2オスネジのようです。

SHARPSTAR 80/490 F6.1 鏡筒に付けると、f=392 F=4.9 になります。400mm望遠レンズになるわけですが、冬のシーイングが悪い空では、このくらいの焦点距離のレンズでないと星が肥大化してしまいます。冬場の大きめな星雲星団の撮影に便利だと思います。

テスト撮影してみたいところですが、ななつがたけ北天文台は毎日雪雲の中です。春になるまでは、まともに晴れそうにありません。オーナー1の中では、あまり優先順位の高い機材ではないので、忘れた頃にこれのレポートが出るかもしれません。

冬場の今の機材は、BORG50EDII with TAK tubeかAPM80/500、アイピースはN16mmとNZ2-4mmです。架台はDisc mount社製DM-4にK-ASTEC社製アリミゾ(遊馬製作所改)の組合せ。脚はピラー脚がいいのですが、今は某星祭りで入手したセレストロン製にそっくりの頑丈な三脚です(場合によってはDM-6とLosmandyの三脚を使うこともあります)。ちなみにDM-4と以前紹介したGPDフォーク改はベランダに出しっぱなしです。

本当はオーナー1のごとくAPM80/500とAPM(LZOS)105/650の2つの鏡筒を並べたいのですが、それには手持ちの中ではAOK AYO経緯台しかありません。これはこれでいい経緯台です(オーナー1が苦労しているヤツとは全然違います)。でもDisc mountを一度使うと戻れません。通常のフリーストップ経緯台ではアイピース交換のたびにクランプすることが多いですが、Disc mountは何もすることはありません。超楽ちん・・・。さすがにUSパテントを取っているだけあります。

クランプ不要の利点は以前も書きましたが、日本ではまだそれほど認知されていないことが残念です。繰り返しになりますが、Disc mountはお手軽観望には最適だと思います。

で、何を観るか・・・ 今は月と木星とリゲルくらいのもんです。でも、たとえ10分でもゼロよりはよっぽどマシ。気負わずに楽しみましょう。では、次回はDM-6をもう少し詳しく紹介します。

オーナー1は、自宅でも複数の鏡筒で同じ天体を見較べないと気が済まなくなりました。自作のHF-D経緯台に、APM(LZOS) Apo 105/650 とテレビュー76を同架して星を見ています。お手軽観望用としては最強のセットでしょう。

オーナー1は、自宅でも複数の鏡筒で同じ天体を見較べないと気が済まなくなりました。自作のHF-D経緯台に、APM(LZOS) Apo 105/650 とテレビュー76を同架して星を見ています。お手軽観望用としては最強のセットでしょう。テレビュー76にはフリップミラーが付いているので、アイピースが3個必要。最近のアイピースはでかくて重いので、接眼部側が重くなって、HF-D経緯台はアンバランスです。プローセルでいいから、軽くてある程度星像の良いフルラインナップのアイピースが欲しい!

このところすごく寒いので、自宅屋上での星見は、屋上に出ても早々に切り上げて暖かい部屋に戻ってしまいます。

この日の関東地方は、底冷えが一旦緩んで、暖かくはありませんが、「寒くない」夜になりました。ここぞ! とばかりに望遠鏡を出して、いつもより長時間星を見ました。しかし、シーイングは相変わらず、ほぼ最悪。今、佳境に入っている木星の模様はイマイチだし、最強の冬型の時に較べれば、透明度もイマイチだし。惑星もダメ、星雲星団もダメ。結局、たいして見るものもなく、定番の天体を見ただけで終わりました。大きい方の鏡筒でも所詮は10cmだし、空も良くないので「がっかり!」だけでした。

この日は寒くないとは言っても、屋上のフェンスや椅子の上には、ご覧の通り、霜が降りて、いかにも寒そうな景色です。

エンジン本体は大丈夫でしょうが、その周辺機器が高温にさらされたので、そちらは大丈夫なのでしょうか?

代車として、A4 1.8 TFSI Avant を貸してくれました。1.8Lターボエンジンの付いたA4の中では最も安いFF車です。普通のA4とS4がどれくらい違うのかを比較する良い機会です。

運転しようと思ったら、まず、エンジンのかけ方がわかりませんでした。S4ならシフトレバーの横にエンジンスタートボタンがあるのですが、A4にはありませんでした。どこを探してもスタートボタンがない! 数分悩んで、audi Japan にいる担当営業に電話しようと思ったのですが、キーを差し込む穴はあるのでそこにキーを入れてみました。そしたらエンジンがかかりました。言っていることの意味がわからない方には申し訳ありません。細長い金属の棒にギザギザが付いているものを「キー」と呼ぶと思っている方は、それは時代遅れです。最近の車、それも価格が高い車の場合、金属のギザギザの付いた棒を差し込む穴はないんです。ここで言っているキーを差し込む穴はそれとは全く別物です。

車を動かしてまず思ったのは、ステアリングが頼りない。先日、久しぶりにレガシーGTを動かしたときと同じです。ステアリングをこのくらい回せばこっちに行くだろうという意思と車が行く方向がわずかに違う。まっすぐ進もうと思っているのに、わずかにふらつく。そんな頼りなさがあります。

エンジンパワーが劣るのは仕方なく、この車で加速を楽しむことはできません。しかし、普通に運転する分には十分なパワーがあります。

ブレーキが効かない! と言っても普通の車のスポーティーモデルと同じくらいです。ですから、安い車と較べれば十分なブレーキです。

高速道路を走ると、車の上下動が多いと感じます。サスペンションのダンパーの効きが悪いと言う意味です。

滑りやすい路面で、停止状態からアクセルを踏み込むと、前輪が軽くホイールスピンします。エンジントルクの大きいFF車そのものですね。S4は今ままでホイールスピンしたことはありません。関係ないですが、E-Fourのエスティマハイブリッドは、同じ場面で後輪がホイールスピンします。後輪モーターのトルクがあり過ぎ、もしくは電力のかけ過ぎ。

ちょっと乗っただけなので、このくらいしかわかりません。A4の方が良いところは何かないのか? シートはA4の方が良いと思いました。シートの善し悪しは人の体型によるので、オーナー1の場合、A4の方が良いということです。それにしても、S4の通気性が全くない皮のシートはダメです。それとナビはA4の方がいい! これはなんで ?

特別、audiに思い入れがある人以外は、このA4ならレガシーの方がいいです。最上級の2.5GT AWD を買ってもおつりが来ます。

1月8日 追記

S4が修理を終えて返ってきました。走ってみましたが、問題ないようです。今回のトラブルは、単純にオーナー1が買った車のウォーターポンプがハズレだっただけようです。

S4はやはりすばらしい車です。ステアリングは正確、サスペンションの安定感がいい、強力なエンジンパワーと過給器が付いているとは思えないくらいスムーズさ、ブレーキはよく効く。FFのA4とは別ものです。この車でしか味わえない価値を買うために高いお金を出すわけです。

しかし、やはりS4のシートはダメ! どう調整しても、20分座っただけで腰が痛くなりました。今まで大丈夫だったのだから、慣れれば何とかなるのでしょうが、座面と背もたれの間の折れ曲がるところに何か詰め物を入れようと思います。

2011年の元日は良くないことで始まりました。S4のエンジン冷却水がほとんど全部漏れました。ラジエーターをぶつけて壊したとかいうことではなく、何もなかったのに知らない間に抜けていました。

2011年の元日は良くないことで始まりました。S4のエンジン冷却水がほとんど全部漏れました。ラジエーターをぶつけて壊したとかいうことではなく、何もなかったのに知らない間に抜けていました。それに気づかず、車を走らせました。最初の異常は、暖房が効かないこと。走り始めて10分後ぐらいに、冷却水の温度計はちょうど真ん中の90度を指していました。しかし、暖かくならず、ファンからは冷たい風が出てきます。おかしいな、と思ってエアコンをあちこち操作しましたがダメ。何かおかしい! と思ったのですが、後で調べることにして暖房は諦めました。15分ぐらい走ったところで、エンジン温度の異常を知らせる警告灯が点灯。おいおい! と思って水温計を見ると、ちょうど真ん中の90度を指したままです。冷却水温に異常はありません。

??? でしたが、車を止めエンジンを切ってボンネットを開けました。すると、エンジンから白い煙が出ています。冷却水が蒸発している湯気ではなく、何かが焼け焦げている煙です。また、ラジエーターの冷却ファンのあたりがびしょびしょで、リザーブタンクが空でした。ここで「冷却水がない!」とわかりました。

車をどこかにぶつけたということではなく、何もないのに冷却水が抜けました。たぶん、配管が外れたのでしょう。だとしたら、リコールですね。

今日は1月1日。ディーラーに電話しても誰もいないのは明白。とりあえず、自宅に帰らなければいけない。エンジンが壊れないことを祈りながら、エンジン回転数を上げないように気をつけて、そっと自宅まで10分ほど走りました。オーバーヒートなら、車を止めてアイドリングすれば温度が下がりますが、冷却水がないときにアイドリングしてもエンジン温が上がるだけなので、すぐにエンジンを切りました。ボンネットを開けるとまたもや白煙が・・・。正月寒波が襲っていて、非常に寒いのにボンネット近くに立っていると、エンジンからの熱で暖かい! エンジンから出ている白煙は、今にも火がつきそうです。火がついたらすぐに消火できる体勢で、しばらく見守りました。

30分ぐらい付き合いましたが、エンジンの温度は下がってきたようです。多少の白煙は出ていますが、もう火がつくことはない、と判断し家に入りました。担当営業の携帯に電話しましたが、当然のように出ない! いつになったら直ることやら・・・ と思いながら諦めました。

教訓! オーバーヒートなら室内暖房をフルパワーで動かせばエンジンが冷えるが、冷却水がないときは暖房が全く効かない。

これは audi 以外の車でも同じ? 暖房の熱源はどこ?

最近、業務用にすごいサーバを買いました。6コアのCPUが2個載っています。

最近、業務用にすごいサーバを買いました。6コアのCPUが2個載っています。12コア! メモリは3本セットのスロットが6セットあります。

とりあえず、4GBを6本入れました。24GB!

HDDは2TBのエンタープライズモデルを3個。ミラーリング+ホットスペア。

これは、素人さんはお目にかかることのない、ものすごいサーバマシンです。

何がすごいかって言うと、CPU12個もさることながら、まず、メモリに温度計が付いいています。メモリの温度が上昇するとアラームが鳴り、管理者に通報されます。さらに温度が上がると自動的にシャットダウンします。温度センサーのないメモリを付けると、起動時に「温度センサが無いよ!」と警告を出します。センサが無くても適合するメモリなら、警告だけで起動はします。

筐体内のファンが特殊で、5ピンコネクタが付いています。パソコンのファンにしては回転数が非常に高くて、すごい音がします。こんな高回転のファンは初めて見ました。これが3つ付いています。音がうるさいので、普通のパソコン用のファンに交換したりすると、起動時に「このファンではダメよ!」という警告が出て起動しません。

これに VMware ESXi 4.1 で、仮想マシンをとりあえず6台作って、2003Server1台とXPクライアントを5台作ります。そのうち、Windows7とか、諸々のOSを入れた仮想マシンをたくさん作ってみようと思います。

任意のUSBデバイスを任意の仮想マシンに割り当てられるのがすばらしい!

最近のパソコンは、非常に高性能になり、「これ以上の性能はいらないな。」と思います。しかし、1台のパソコンの中に仮想PCを何台も作れるとなると、こんのような普通のパソコンとは次元の違う高性能マシンも必要になってきます。

パソコンを6台置くよりは、1台のPCで6台分の仕事をさせる方がスペース効率が良くなります。

パソコンを数台必要とする天文台は、1台のサーバで複数の仮想マシンを作ることをお勧めします。

日本海側に住人さんには申し訳ないくらい、関東地方は湿度が低くて、乾いた快晴です。昼間はあまりにも寒気が強くて風も強いために、時々雪雲がこちらまで吹き飛ばされてきて、急に曇ったり小雨が降ったり、風花が舞ったりしてます。しかし、夜はほぼ快晴で星がきれいに見えています。もっとも、月が大きいので微光星は見えませんが。

しかし、寒さは尋常ではなく、軽装で屋上に上がると寒さのため、あっという間に退散となります。月が大きいのを理由に、ちょっとだけ星を見て、すぐに暖かい部屋に戻ってしまいます。横着星見はなかなかできませんね.。

AYOdigi経緯台について、「これってどうなのよ」というメールを笠井さんに出したら、確認するから返送してくれという返事が来ました。もう在庫ないの?

栃木も本格的な冬になり、今年は低気圧が日本付近を通過するときのコースが例年と違うため、いつ雪が降ってもおかしくない状態になりました。また、早朝の気温が氷点下になることもしばしばになりました。気温が氷点下になると、橋の上に霜が降り、氷状になってアイスバーンに近い状態になります。タイヤをスタッドレスに交換するタイミングです。

先日、いつも行く「タイヤ館」に行って、新品のスタッドレスタイヤに交換してきました。REVO GZ です。いつも安い値段でタイヤを売ってもらっているお店なので、ブリジストンのタイヤをあまり値切らずに買いました。GZって高いんですね。これだったらXI2の方が良いかもしれません。大切な娘が乗っている車ですから、高いだけの性能があるといいのですが。音に関しては、XI2の方が静かです。

旧型レガシーのタイヤは 215-45/17 、アウトバックは 215-55/17 です。タイヤで車高を3cm上げています。前回まで、レガシーを冬の間だけ、アウトバック仕様にして215-55 のタイヤを付けていました。車高が上がって良いのですが、見た目、いかにもタイヤがでかい! ホイールハウスいっぱいになります。見た目があまり良くないので、今回は間をとって 215-50/17 にしました。これはいい感じです。車高が1cm上がります。なんで扁平率55だと車高が3cm上がって、50だと1cmなのかはブリジストンに聞いてください。私も疑問です。

このタイヤ交換のため、久しぶりにレガシーを運転しました。そのとき思ったのは、ステアリングが曖昧! ステアリングをしっかり握っていても、車がどこに行くのかよくわからない。ブレーキが弱い! 最小回転半径が大きい!

かつては、すごく良い車だと思ってレガシーGTに乗っていたのですが、現在、日常的に audi S4 に乗っているオーナー1には、旧型レガシーはどうってことない車に思えてしまいます。レガシーが悪いのではなく、S4がそれほどすばらしい車なのです。

キリスト教徒でもないのに、盛大にクリスマス行事を行うのは日本ぐらいなのではないでしょうか。バレンタインデーと同じで、商業系の企業にうまく操られているわけですね。でも、これで消費が増えて日本経済にプラスの効果をもたらしてくれるなら結構なことです。

オーナー1は、遠い昔、ちょっとだけキリスト教の教会に通ったことがありましたが、それ以外はキリスト教とは無縁です。それなのに、自宅を新築したとき、玄関前にモミの木を植えました。もちろん、クリスマスツリーとしてです。日当たりの良い一等地に植えてあるので、放っておくといくらでも大きくなってしまうので、大きくならないように手入れしています。モミの木にとっては、常にいじめられているわけです。かわいそうに・・・

子どもが小さかった頃は、この木を毎年イルミネーションで飾っていました(木だけでなく家も)が、子どもが大きくなると、なかなか気合いが入らなくなります。しかし、クリスマスのためにある木ですから、今年もLEDの電飾を巻き付けてみました。昔は豆電球の電飾がたくさんありましたが、すべて捨てて今はLEDのみです。

電飾はこれで半分です。縦方向にも円錐形に、LEDの付いたケーブルを張りたかったのですが、買いに行く暇がなかったので、今年はこれで完了にしました。ベツレヘムの星も付いたので、よしとします。

こんなのが夜間、あちこちに点灯しているから無駄なエネルギーを使う上に夜空が明るくなるわけです。そう思いながらもやってしまうオーナー1でした。

水平回転軸は、見た目上同じ構造なのにガタつきません。なんで? と思うのですが、ちょっと見いただけではわかりませんでした。水平回転軸には、写真の下の方に見える調整ネジらしきものがありますが、上下回転軸には全くありません。この違い?

ArgoNavis はかなり良いようなのですが、上下回転軸がこれでは全く役に立ちません。応急処置法は考えましたが、これって不良品?

AYOdigi経緯台とニコンNAV-17 HWのファーストライトのため、屋上にそれらを出し、鏡筒はAPM(LZOS) Apo 105/650 とテレビュー76を取り付けました。

AYOdigi経緯台とニコンNAV-17 HWのファーストライトのため、屋上にそれらを出し、鏡筒はAPM(LZOS) Apo 105/650 とテレビュー76を取り付けました。しかし、シーイング最悪! NAV-17 HWもイーソスもXWも星が点像になりません。

また、AYOdigi経緯台もダメ! 11月25日に、「構造的にはお粗末でも、実用上は問題ないでしょう。」と書きましたが、実際にやってみたら、大いに問題ありでした。鏡筒の前後バランスがきっちり合っていればいいのですが、前後方向がアンバランスだと、ねじ穴のあそびよるガタが大きくて、ほとんど実用になりません。私のところに来たAYOdigi経緯台は、失敗作の試作品? すべてがこうなのだとしたら、これダメです。

しかたなく、ふたご座流星群を見ることにしました。完全防寒の体勢で屋上に寝転んで、北の空を見ていました。ピークを過ぎていましたが、けっこう明るい流星が、1時間ほどの間に15個見えました。空があまり暗くないところでの観望ですから、この程度見えれば十分です。

12月14日といえば・・・

12月14日といえば・・・一般には赤穂浪士討ち入りでしょうね。それとも、バレンタインデーの2ヶ月前! ですか?

天文屋さんの場合は、ふたご座流星群極大でしょう。晴れるといいですね。

物理屋さんには、1900年12月14日というのはプランク定数発表の日で、ここから量子力学が始まりました。これは以前にも書いた気がします。

今日の話題はどれにも関係なく、ニコンNAV-17 HWを買いました、という話です。

右上の写真がフルセットです。目側のキャップと対物側のキャップをゴムでつないで一体化しているのがユニークです。

右下の写真がバラしたところです。特徴的なのは、バレルの長さが普通の2インチアイピースの2倍近くあります。天頂ミラーを使わずに直視状態で使用するときは、このまま接眼部に差し込めばいいですが、ミラーを付けると、バレルの先がミラーに当たります。その場合は、写真の一番左にあるスペーサーを入れると、通常の2インチアイピースになります。星を見るとき、直視で見る人がいるのでしょうか。

右下の写真がバラしたところです。特徴的なのは、バレルの長さが普通の2インチアイピースの2倍近くあります。天頂ミラーを使わずに直視状態で使用するときは、このまま接眼部に差し込めばいいですが、ミラーを付けると、バレルの先がミラーに当たります。その場合は、写真の一番左にあるスペーサーを入れると、通常の2インチアイピースになります。星を見るとき、直視で見る人がいるのでしょうか。誰かがどこかで書いていましたが、このアイカップはダメです。一方向からの光はカットしてくれますが、それ以外の方向から来る光はどうしてくれる! という感じです。おでこをアイカップに軽くくっつけたとき、ベストアイポイントになってくれると便利なのですが、これはおでこを数mm離したところがアイポイントになります。アイピースから目が離れるため、周りに光源があると、フードのない側からの光が目に入ります。

まだ、届いたばかりなので星を見ていませんが、高価な製品なので、星を見る前からケチを付けたくなりました。

12月16日 追記

ニコンNAV-17 HWのアイカップですが、多少マシにする工夫がありました。

こちらのサイトをご覧ください。NAV-17 HWの詳しい評価記事もあります。評価記事については私も同感です。

http://www.ne.jp/asahi/hobby/yk/Nikon_NAV-HW.htm

audi S4 のMMIとBluetoothでつながり、車の中でハンズフリーができるようになりました。

メールもこんなもんだろう、という感じの着信設定ができて、文字入力もスムーズにできるようになりました。

USBでパソコンとつないで、パソコン側からデータを読んだり書き込んだりということができました。

ブラウザも文字が小さいのは仕方ないですが、パソコンとほぼ同じように使えました。ワンセグもユーチューブも見られるし・・・

あとはブラウザのお気に入りに、パソコンからまとめてURLを送り込みたいのですが、どこに書き込んだらいいのかフォルダの場所がわかりません。まだわからないところや全く触っていないところがたくさんありますが、買ってから1週間で、とりあえず普通の携帯電話+αとして使えるようになりました。

最初は全然わからなくても、なんだかんだいじっているうちに慣れるものですね。慣れるとわかったような気になってきます。

12月6日(日)の午後、久しぶりに天文台に行ってきました。そして、かなり久しぶりにドーム内の機材で星を見ました。

12月6日(日)の午後、久しぶりに天文台に行ってきました。そして、かなり久しぶりにドーム内の機材で星を見ました。今の時期、冬型の気圧配置が基本になってきたので、ななつがたけ北天文台は雪雲に覆われています。しかし、日本全体が移動性高気圧に覆われるようなときは晴れます。この日がそれだったので、さらに月曜日の仕事が午後からだったので、すかさず天文台に行ってきました。日曜午後の高速道路大渋滞とは逆方向ですし。

夜、予想通り、比較的きれいに晴れました。しかし、無風で地上付近はモヤに覆われました。ドームの位置はかろうじてモヤの上です。この日、楓林舎常連のN島さんも来ていましたが、彼がいたところは10m程度の違いでモヤの中でした。透明度の悪さと大量の夜露に悩まされていたようです。ドームの中も夜露でびしょびしょになりました。しかし、ドーム内にはAC電源があるし、ドライヤーがあります。レンズが曇ったら、あったいう間にドライヤーの熱できれいになります。

この日は、透明度はモヤのため6/10程度、シンチレーションは最悪でした。条件が良ければ、8cmでも分離する二重星がTOA130でも分離しません。高倍率は諦めて、低倍率で星雲星団の観望をしました。本当は、星仲間から預かっているペンタックス 75SDHFを8cm鏡筒と比較テストをしたかったのですが、高倍率での比較はできないので、低倍率・広視野に限って見較べて見ました。星雲星団観望の一環です。

それと、自宅で見たのでは良いのか悪いのかよくわからなかったAPM(LZOS) Apo 105/650 鏡筒も25E赤道儀に同架して見てみました(右写真)。

ペンタックスにはXW14、APMにはイーソス17mmを付け、他の鏡筒と見較べました。M42を見たら、ペンタックスはトラペジウムがシャープに見え、星雲のコントラストが良くて、優秀な8cm鏡筒と同等に見えました。コントラストの良さは、さすがペンタックス、さすがSMCです。

APMの鏡筒も非常によく見えました。8cmクラスとは明らかに違う明るさとコントラストの良さがありました。M42はTOA130にも迫る見え方でした。Strehl Ratio 98.8% は伊達ではありません。像面湾曲は多少ありますが、イーソスとの組み合わせならあまり問題ありません。

ななつがたけ北天文台の35cm主鏡には、たくさんのサブ望遠鏡が同架されていますが、接眼部の位置が、高いところはドームの床から2m、低いところは床から15cmです。これらの鏡筒を全部覗いていくと、踏み台に乗って背伸びをしたり、床に寝転んで不自然な格好で接眼部を覗いたりで、中高年には過酷な環境です。あっという間に腰が痛くなります。この日はもうしばらく星を見られたのですが、腰痛のため、観望は早めに切り上げて寝ました。

日本の一般庶民は、健康とお金と時間、これらが全部一緒に揃うことはないでしょう。それぞれをごまかしながら星を見るしかありません。

日本全国の皆様、「冬晴れ」ってわかりますか?

日本全国の皆様、「冬晴れ」ってわかりますか?関東の人間は普通に使う言葉ですが、全国的には通用しない言葉なんでしょうね。

冬型の気圧配置になったとき、太平洋側、特に関東地方は雲ひとつない透明度の高い快晴になります。このとき、北西の冷たい風が吹き、空気が乾燥します。この理由は、中学校の理科の時間に習ったはずです。

今日は見事な冬晴れでした。昼間は一日中、雲ひとつない青空で、夜は星がきれいに見えました。日本海側の住人さん達には、こういうの、うらやましいでしょ。関東が冬晴れの時は、日本海側は雪のはずですから。でも、太平洋側の平野部には、人工光のない空の暗いところというのはほとんどありません。皮肉なことですが、「冬晴れ」になるところは「天体観測には不向きなところ」なのです。

オーナー1の自宅は、公共交通機関が何もない、かなりの田舎ですが、夜空は明るいです。冬の銀河は、「あのあたりにあるはずだ!」と思って見ると何となく見える気がする、という程度です。天頂から±45度ぐらいの範囲は、気がするだけではなく、実際、冬の銀河が見えています。この程度でも、「空がいい」と言わなければならないのでしょうね。都会の住人さんには、「肉眼で銀河が見える」というだけで、うらやましい環境に思えるでしょう。しかしながら、この地でも、35cmF4の望遠鏡を持ってきてDeepSkyを見ようとしても、全然見えません。系外銀河など、比較的明るいものでも「存在がわかる」程度です。肉眼で見ても全然おもしろくない。だからみんな、写真に走るわけです。肉眼では見えなくても、大口径望遠鏡を買って、モノクロ冷却CCDを駆使して、LRGB合成のテクニックを磨けば、肉眼では見えない天体を画像として見ることができます。

日本の多くの地域では、それしかできないのですから、そうするしかありません。

でも、それってどうなの? 負け犬の遠吠えのような気がします。だから悪いという話ではありませんが。

どうしたらいいのでしょう? みんなで天体写真撮影に励めばいいのでしょうか。

写真データ RICOH GXR ISO800 F2.5 f=5.1mm 露出15秒

自宅屋上から ペガスス座・木星付近

バックグラウンドが光っている、その光にもムラがあるということを表した写真です

うーん、初めて持つ者には、これは難物です。

とりあえず、電話ができて、メールができて、Bluetoothが使えればそれで良かったのですが、すべてがわからない!

旧携帯からのデータ移行は、PiPitのお姉さんに携帯を預ければやってくれるのかと思ったら、そうではなく、PiPitのパソコンではそれができないそうで、自分でMicroSDカードに必要情報をコピーし、そのSDカードをIS03に挿して、そこから読み込まなければなりません。移行できるデータも限られていて、アドレス帳、スケジュール、お気に入りなどだけです。旧携帯から、受信・送信メールをすべてSDカードにコピーしましたが、IS03では読めませんでした。アドレス帳の移行は、自分でやったらすぐできましたが、トヨタの携帯担当の女の子は悪戦苦闘した上、結局できませんでした。

しかし、MicroSDカードを抜き差しするには、裏蓋を外して、電池を抜いて、やっとMicroSDカードにたどり着きます。いったん落ち着けば、MicroSDカードの抜き差しはなくなりますが、当初はかなり面倒。電池を抜けば、携帯の電源が切れるので、再起動に時間がかかります。

メールの文字入力も、ガラスのタッチパネルをたたくので、「押した感」がなく、一般的な携帯と似てますが、似て非なるもの。カーソル移動は、左右はあるけど上下なし。2・3文字消そうとすると、勢いで5文字ぐらい消えたり。タッチの感度が調整できますが、あちら立てればこちら立たずになり、デフォルトに慣れるしかないようです。

アンドロイド2.1の動作速度は、これなら許せるという範囲内でした。

説明書が分厚いかと思えば、びっくりするくらい薄くて、読んでもわからない。USB接続について知りたかったのですが、説明書に記述なし。

慣れてよく理解すれば、これらは問題ではなく、解決法があるのかもしれません。でも、初めて触ると全然わからない!

前回天文台に行ったのは10月31日です。この日はドライブがてら、ちょっとだけ天文台に寄ってきました。夜、星を見てきたわけではありません。天文台で星を見たのはいつのことか・・・ 記憶にございません。

前回天文台に行ったのは10月31日です。この日はドライブがてら、ちょっとだけ天文台に寄ってきました。夜、星を見てきたわけではありません。天文台で星を見たのはいつのことか・・・ 記憶にございません。仕事が忙しかったこともあり、天気が悪かったこともあり、かなりご無沙汰です。中で望遠鏡が腐っているのでは・・・? 楓林舎オーナーが面倒を見てくれているので、問題ないと思いますが。

自分の天文台を持ちたいと夢見ている皆様、もったいない限りですね。自宅に観測室を作ればある程度稼働しますが、遠いところに個人天文台を作ると、こうなるのでしょうね。仕事をリタイヤした人ならそうでもないでしょうが、現役で働いているうちはこんなものです。やはり、インターネット天文台でしょうか。

写真は去年のものです。まだここまでは雪が積もっていないと思います。でも、日によってはもっと積もっているのかもしれませんが。

今日、IS03を受け取りに行ってきます。

代金を振り込んだら翌日、届きました。早い !

代金を振り込んだら翌日、届きました。早い !左側にあるのは、「TOMITAオリジナル デラックス微動装置 L 」。これは、特に用途もないのに何となく買ってしまったのもです。買ってからあまりの巨大さに、「こんなでかいの、何に使うんだよ!」と思ったのですが、中央光学やミカゲのL型フォーク式赤道儀に大型サブスコープを載せるときに使うのでしょうね。

でも、これに付ければ、さほど巨大には見えません。バランスウエイトも兼ねて、こうやって使おうと思います。間に1枚、接続プレートを作らなければいけませんが、簡単に作れます。

この「AYOdigi経緯台」は、フリーストップの手動経緯台です。そのフリーストップの堅さを調整するネジが、水平・垂直両軸にあります。これをロックするまで締めると、ねじ穴の遊びで、大きくガタつきます。「何これ! お粗末!」と思ったのですが、実際の使い方として、このネジをロックするまで締めるということはないと思います。構造的にはお粗末でも、実用上は問題ないでしょう。

オーナー1の自宅で、これをビクセンのピラーに接続し、大きい鏡筒を写真の右側に載せ、左側に小型望遠鏡を載せます。冬のななつがたけ北天文台は、まれにしか晴れないので、いくつかの鏡筒を自宅に持ち帰り、自宅で動かしてみようと思います。

自宅屋上は、先の改修工事で床下にクッション材が入り、ふわふわです。屋上に望遠鏡をセットすると、人が動くたびにピラーの傾きが変わって、せっかくの導入支援システムが役に立ちません。地上だと視界が悪いし。

オーナー1の子供やじいちゃんばあちゃんに、大きな望遠鏡で自宅で星を見せてあげたいのですが、なかなかうまくいきません。

こんなものを注文してみました。エンコーダ付きの大型フリーストップ経緯台です。最近やった仕事の代金が間もなく入るのをあてにして、ついポチッてしまいました。これに駆動モーターが付いていたら完璧なのですが、それはありません。国際光器で言うスーパーナビゲーター付きの笠井版フリーストップ大型経緯台です。天文台に13cmアポ屈折とか、26cmVMCとかが余っているので、冬の間、それらを自宅に持ち帰って観望しようかな、という用途です。在庫ありで即納だそうです。

こんなものを注文してみました。エンコーダ付きの大型フリーストップ経緯台です。最近やった仕事の代金が間もなく入るのをあてにして、ついポチッてしまいました。これに駆動モーターが付いていたら完璧なのですが、それはありません。国際光器で言うスーパーナビゲーター付きの笠井版フリーストップ大型経緯台です。天文台に13cmアポ屈折とか、26cmVMCとかが余っているので、冬の間、それらを自宅に持ち帰って観望しようかな、という用途です。在庫ありで即納だそうです。スーパーナビゲーターは、夜露に濡れると暴走することが多いので、最近、ほとんど使っていません。こちらはどうなのでしょう。人柱になるつもりで買ってみました。

この商品の心臓部「ArgoNavis」の詳細な日本語マニュアルがあるのはたいしたものです。外国製天文機材に英語版と同等な日本語マニュアルが付いてくるという例はほとんどありません。英語直訳風の文体と詳細すぎる説明は、見ただけでちょっとうんざりでしたが。クイックマニュアルがあって欲しい。

これに駆動装置が付いた大型経緯台はどうなっているのでしょう。某社で開発中ですが(見た目はこれとは全然違う、はず・・・)、ほぼ同じ機能を持った経緯台がちらほら出てきているので、早くしないと陳腐化してしまいます。県内にいる星仲間が、米オライオン社のXT12g ゴーツードブソニアンを注文しました。さらにそれの不便なところの改造を国内の望遠鏡メーカーに注文したそうです。

自動ガイドしてくれる大型経緯台の決定版が早く欲しい !

オーナー1も間もなく仕事が一段落して、天文台に行けるようになり、天文台付近は雪の季節になりました。

オーナー1も間もなく仕事が一段落して、天文台に行けるようになり、天文台付近は雪の季節になりました。昨日午後、S4にスタッドレスタイヤを付けてきました。オーナー1・2一緒に、青と黄色のaudi S4で2台ならんでピットに入り、予約しておいたミシュランX-ice XI2 に付け替えました。ブリジストンのお店でミシュランを買うのも変なものですが、ホイールはブリジストン扱いの「AGA Nebel」。ミシュランの販売店より安い金額でやってもらえました。

このホイール、なかなかいい感じです。S4に付けても安っぽく見えません。特徴としては、キャリパーとのクリアランスがやたら大きくとってあって、どんな巨大なキャリパーを付けてもクリアしてしまいそうです。S4のキャリパーでも3cmぐらい余裕がありました。私にはなんのメリットもありませんが。

北関東の平野部は、寒いですが雪はほとんど降りません。今、スタッドレスタイヤにしても、乾いたアスファルトの上を走り、グリップが悪い上に無駄にタイヤをすり減らすだけです。でも、地元の車はほとんどすべて、スタッドレスタイヤに交換します。もしかしたら降るかもしれない雪に備えての保険ですね。それと、寒い早朝の橋の上は、霜が降りてほぼ氷のようになっているので、そこを通過するときのため。ドライ路面もある程度の性能を発揮してくれるスタッドレスタイヤというのが求められます。このミシュランX-ice XI2 がベストでしょう。

スタッドレスタイヤに替わったS4を運転してすぐ、ホイールバランスがすごくいいことわかります。オーナー1がいつもここのお店(タイヤ館 おもちゃのまち店)に行くのは、このホイールバランスがぴったり合ったタイヤの気持ちよさのためです。写真右上に見える「アライメントエキスパート 達人の店」というのは、看板に偽りなし!

オーナー1の自宅のすぐ近くに神社があって、神社があればお祭りがあります。この日がお祭り。当日の早朝、AM6:30から「旗立て」がありました。鳥居近くの両側に旗を立てる場所があり、長さ10m弱の旗が付いた柱を立てます。地元の自治会のメンバーが総出で、この「旗立て」の作業をやります。オーナー1も行ってきました。

寝かせた旗の付いた棒の根本の支点になるところに巨大なボルトを通して、あとは人力で旗竿を立ち上げます。数10人でやれば、あっという間に終わってしまい、5分ほどで完了しました。「これだけのために早起きして、みんな集まるのかよ!」という感じですが、これが延々と継承されてきたのでしょうね。

比較的若い(と言っても50代)人たちは、「これを6時半に集まってやることないだろう! 8時からやったって同じこと」と小さな声で言っていますが、地元の慣習というのは簡単には変わりません。

オーナー1にとっては、AM6:30というのは「夜中」に近いので、起きられるかな? という不安もありましたが、無事に終了し、家に帰ってからまた寝ました。夢の中の出来事のような感じでした。

10月はじめから続いていた、オーナー1のまとまった大きなお仕事の終わりが見えてきました。この間、風邪も引かず交通事故を起こしても怪我もせず、予定通りに作業をこなしてきました。あと1週間で仕事の一区切りがつきます。その後は、風邪を引いて休んでも、「ごめんなさい」で済むようになります。

10月はじめから続いていた、オーナー1のまとまった大きなお仕事の終わりが見えてきました。この間、風邪も引かず交通事故を起こしても怪我もせず、予定通りに作業をこなしてきました。あと1週間で仕事の一区切りがつきます。その後は、風邪を引いて休んでも、「ごめんなさい」で済むようになります。この間、きれいな星空を見ることもなく、天文台に行くこともなく、健康に気をつけて予定された仕事をこなして、週末は寝だめをするという日々が続きました。このWebサイトも、天文台オーナーらしいことは何も書けず、自動車とか携帯電話の話題とかを書いて間を持たせてきました。

これがあと1週間で終わり!

このところ星から遠ざかっているので、1週間後の月の大きさがどのくらいなのか知りません。でも、とりあえず天文台に行って望遠鏡を動かしてこようと思います。

でも、世の中では、季節は冬に向かっているようですね。ななつがたけ北天文台あたりは雪が降ったらしいです。仕事が忙しくて天気が悪くて、星を見られないまま、豪雪地帯は雪の季節に入ってしまったようです。

ななつがたけ北天文台も稼働率が悪くて困ったものです。

2010年のベスト10に

アウディ 3L V6 TFSI スーパーチャージャー

スバル 2.5L 水平対向4気筒 ターボ

この2つも入っています。スバルはレガシーやインプレッサ WRX STI A-Line に載っているエンジンです。このどちらかのエンジンが欲しかったのですが、エンジン以外の部分でaudi S4を選びました。日本のエンジン開発は、ヨーロッパに較べて後手に回っている感じで、良いエンジンがなかなか出てきません。開発の方向が世界とちょっとずれていた気がします。現状では、韓国勢にも負けているような... あと出しじゃんけんのようにこれからすごいものが出てくるのでしょうか。

2011年は、スバルとマツダの新エンジンが入ってくれることを願います。マツダのSkyエンジンは間に合うのでしょうか。2012年かな?

やはりハイブリッド車は静かです。S4がうるさいわけではありませんが、エンジンが回っていない車は当然静かです。

なぜ今日、エスティマの話かというと、追加修理を今日やってもらいました。壊したときの修理のついでに、「こっちも直しておいて」とお願いしたところがあったのですが、問題ないということでそのまま返ってきてました。

何が悪かったかというと、携帯電話とナビでBluetoothを使ってハンスフリーができるのですが、電話がかかってきたとき、相手側の声は聞こえますが、こちらの声が相手側に聞こえないという不具合がありました。常にそうなのではなく、時々そういう現象が起きます。以前もトヨタに、おかしいから直してくれと頼んだのですが、「異常ありません」ということで、何もしてくれませんでした。今回も同じです。しかし、頻繁にこの現象が出ます。

一番問題を感じたのは、間違って「ヘルプネット」のボタンを押してしまったときです。すかさずヘルプネットデスクから「ならぶさん! どうしましたか? 病気ですか、事故ですか?」と呼びかけが来ました。ヘルプネット側の声は聞こえますが、こちらから「ごめんなさい、間違えました」と言っても、相手方は聞こえていないようです。何度か呼びかけがあり、こちらも何度も「間違えました」と言ったのですが、聞こえていないようです。

ヘルプネット側は「この人はもう死んだ」と思ったかもしれません。少なくとも、意識が無いと判断したことでしょう。その後、ヘルプネット側がどう対応してくれたのかはわかりません。こちらは「この状況はまずい!」と思い、ナビの電源を切って、その場から立ち去りました。

( ごめんなさい m(_ _)m )

もし、実際にヘルプネットが必要になったとき、こちらの声が相手方に聞こえなかったら・・・ 命に関わります。そういうわけで、とりあえず、車載マイクを交換してもらいました。交換してテストした結果、「問題ない」とのことで、本日の修理が終わりました。でもまた同じ状況が発生したらでどうしましょう。今後、素直に動き続けてくれればいいのですが、マイクとナビをつなぐケーブルに問題があるような気がしてなりません。

「えっ! 今ごろ!」という感じですが、オーナー1は初めてハートレー彗星を見ました。最近、それほど星と縁遠くなっていました。仕事が忙しかったこともありますが、10月は異常なほど天気が悪くて、全然星が見えませんでした。11月になって、ここ数日、関東は天気がいい。ところが我が家の屋上は防水工事中で出られません。そしてやっと今日、工事が終わり屋上に望遠鏡を出して星を見られました。

「えっ! 今ごろ!」という感じですが、オーナー1は初めてハートレー彗星を見ました。最近、それほど星と縁遠くなっていました。仕事が忙しかったこともありますが、10月は異常なほど天気が悪くて、全然星が見えませんでした。11月になって、ここ数日、関東は天気がいい。ところが我が家の屋上は防水工事中で出られません。そしてやっと今日、工事が終わり屋上に望遠鏡を出して星を見られました。鏡筒は、APM(LZOS) Apo 105/650。これにイーソス13mmを付けて50倍、実視界2度。プロキオンの西側の銀河の中にハートレー彗星を見つけました。

見た目の形は、まさに地球のすぐ近くにいる小彗星ですね。望遠鏡で見て、どこにどういう大きさで見えるかわかれば、双眼鏡でも簡単に見つかりました。

普通は逆? 空がある程度以上明るいところでは、こうならざるを得ません。

このAPM10cm鏡筒も久しぶりに出しましたが、イーソスとは相性が良いようです。以前、XW30、XW20で見たときは、像面湾曲のため、中心でピントを合わせると周辺は完全にピンぼけだったのですが、イーソス13mmだと我慢できる範囲内です。倍率が高いからということもあるでしょうが。

写真は、同じ県内に住む星仲間のT橋さんからいただきました。

TOA150+フラットナー 直焦点 、冷却改造 EOS X-2ボディー 、LPS-V3フィルター 、ISO1600 3分 、2010/11/05 1:49

auのスマートフォン、IS03を予約しました。価格もわからない、いつ発売になるのかもわからない、どの程度の速さで動くのかもわからない、何もわからないけど、とりあえず買うことにしました。あまり多くは期待していません。アンドロイドは

Ver.2.1 だし、初期ロットですから、まともに動くのかどうかもわかりません。でも、使っているうちにアプリがアップデートされ、OSが Ver.2.2

にアップデートされれば、その時初めて IS03 がまともに動くようになるのだと思います。それまで多くは期待せず、電話とメールと車でのハンズフリーができればいいことにします。

auのスマートフォン、IS03を予約しました。価格もわからない、いつ発売になるのかもわからない、どの程度の速さで動くのかもわからない、何もわからないけど、とりあえず買うことにしました。あまり多くは期待していません。アンドロイドは

Ver.2.1 だし、初期ロットですから、まともに動くのかどうかもわかりません。でも、使っているうちにアプリがアップデートされ、OSが Ver.2.2

にアップデートされれば、その時初めて IS03 がまともに動くようになるのだと思います。それまで多くは期待せず、電話とメールと車でのハンズフリーができればいいことにします。本当は、予約してわざわざ初期ロットを買うほどのものではないと思っていたのですが、栃木トヨタの以前の営業担当から電話が来て、「予約してください」とのことなので、そうすることにしました。ここを見に来てくれる人の中には、トヨタと携帯電話が結びつかない人もいるかもしれませんね。トヨタのお店で携帯電話を売っています。主にauの携帯ですが。すべてのトヨタのお店で売っているわけでもありません。オーナー1が行きつけの「トヨタ店」は、携帯ショップの「PIPIT」を併設しています。auの携帯なら、オレンジの看板のauショップで買うよりも、トヨタのピピットの方が多少安いと思います。トヨタはauの大株主です。

オーナー1の自動車の営業担当は、トヨタも audi も優秀な女性で、キャラはかなり違いますが、優秀であることは同じで、それぞれの会社の業績に貢献している人たちです。彼女たちから「お願いします」と言われると断れない、これも営業の技術ですね。オーナー1は、零細企業ですが会社の経営者なので、他社の社員でもそういう人材は大切にしたいと思っています。

IS03はauカラーのオレンジにしました。「iPhone じゃなくてauなんだ!」ということを強調するには、やはりオレンジでしょう。あまり期待せずに、手元に来る日を楽しみに待つことにしました。

.