2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOPへ

http://www.tvj.co.jp/16shop_ssplitter/comp4/sspl_c4.html

http://www.focuser.com/storefront.php

口径はパラコア無し、脚立や足台無しで天頂を覗くためにはこれが限界でした。値段を考えると隔世の感もありますが、スムーズな動きや強度などには満足しています。ドブソニアンタイプではバランスがとても大切ですが、この望遠鏡ではアイピースの交換時の無負荷を含めてバランスされている条件は比較的小さい1.25インチアイピースに限られることが分かりました。最初は何も分からずにNagler Type5 31mmや26mmなどの広視界で遊んでいましたが、結局は前述のPanoptic 24mmとNagler Type 6の組み合わせの運用となっていました。で、ここに現れたのがEthosシリーズです。Ethos 17mmで1.1度@x92となります。私はドブソニアンタイプでの高倍率惑星観望はしないのでほとんどこれ1本で用は足りそうです。Ethos 13mm (0.8度@x121) でもよいいかもしれません。ファインダーはレーザーファインダーを選択しました。これでバランスをとるには主鏡側にバランスウェイトが必要です。最初は鉄板と磁石の組み合わせを考えましたが、もっと簡単な方法を模索していると、ありました。道具箱の片隅にロスマンディー用の薄いバランスウェイトが!これをSS-IVに元々あるねじ穴に固定すると、あたかも既製品のごとくピッタリ。バランスもEthos 17mmで完全にピッタリ(Ethos 13mmで十分許容範囲内です)。上手くいく時は上手くいくものですね。

でも、今回の楓林舎行には別の目的もありました。それは最近リファインしたSky90双眼望遠鏡のフィールドテストと収納問題の解決です。

Sky90双眼望遠鏡について

オーナー2は、望遠鏡は運用法も含めてシステムとして考えています。目的に合致したアイピースの選択もそうですが、その収納も大切です。Sky90双眼望遠鏡のアイピースはシステムの小型化を念頭に1.25インチサイズにしています。といってもEthosシリーズではなくPanoptic 24mmとNagler type6 5mmを選択しています。これで実視界3.1度@x20.8と0.8度@x100が得られます。気軽に星野を流したり惑星を見るのにはこれで十分と思っています。アイピースも小さいし重量バランス的にも満足しています。アイピースのバリエーションは欲を言えばキリがありませんが、もっと本腰を入れて観る時(晴れが確実な場合)はNP127双眼望遠鏡の出番となるのでこのくらいにしています。

収納にはいつも悩みます。特に今回は光学系2本に加えて三脚を除くフォーク架台もあります。アルミのトランクを探しても良かったのですが、重く(金額も高く)なりそうなので、今回は簡単な衣装ケースに決定。問題はどう収納するかです。両方の鏡筒の光軸保持のためにはとにかく鏡筒に応力をかけることは避けなければなりません。短縮した三脚用雲台アダプター、ベースプレート、それと操作ハンドルで支えることにしました。上手いこと発泡スチロールのブロックを組み合わせることでこれを実現することができ、さらにアイピース、レーザーファインダーを入れたプラスティックバックも一緒に収納できました。今回は18個の発泡スチロールブロックを組み合わせ、一部を切ることで望みの形状を得ることができましたが、これで実際の寸法が分かったので、将来はスタイロフォームから切り出そうと考えています。

オーナー1の本業の方はあと2週間ちょっとぐらいは忙しいのですが、休日は仕事をせずに済むようになり、やっとここに自分で文章を書く余裕が出てきました。

今回は、天気がいいのかどうかは全く気にせず、ペンション「楓林舎」に休みに行くつもりで出かけてきました。オーナー2は1日前の20日から夫婦で行っていました。偶然にも2日間とも晴れ! 特に私が行った夜は、晴れても春霞だとうと期待はしなかったのですが、一晩中きれいに晴れてくれました。

夕方、ドームを開けパソコンを起動したら、パソコン3台とも元気に起動し、望遠鏡のコントロールもドームのモーターも問題ありません。2ヶ月止めておいたからといって、何も変わるはずはありませんが、全部元気に動いてくれると気分もいいものです。ただ、WindowsUpdateとヴィールスバースターのアップデートが大量に入ってきて1時間ぐらいそれだけしかできませんでした。それを見越して夕方にこれをやったわけですが、3台合わせて1.5GB以上のデータをダウンロードしたと思います。こんな山奥でインターネットが光回線で使えるのはすばらしいことです。

前回来たときは冬の星座だったのに、夜空は完全に春になっています。春の空なので華々しい天体はありませんが、有名な系外銀河や球状星団などを観望しました。系外銀河と球状星団は大口径に限りますね。銀河については35cmでもちょっと物足りない感じです。

この地で最高の透明度の夜に、45cmドブでM51やM104、NGC4565などを見るとすばらしくよく見えます。ほぼ写真と同じと言っていいでしょう。街にある公共天文台などでは、どんな大口径望遠鏡があってもそこまでは見えません。系外銀河を見るには空が暗くて透明度がいいことが絶対条件です。そのすばらしくよく見える銀河が記憶にあるので、35cmでもイマイチと思ってしまいます。この日の透明度も決して最高ではなかったし。

この夜は、ドームでは35cmニュートン鏡、ε180+イーソス13mm、TOA130で観望しました。ε180にイーソス17mmを初めて付けてみたのですが、ピントが合いませんでした。ドローチューブを一番奥に入れてもまだ足りません。手元にある一番短い2インチアダプターを使ってもダメ。もっと短くすれば合うかもしれませんが、補正レンズに当たる可能性があります。ε180にはイーソス13でいいことにしました。この組み合わせはすばらしいですから。17mmが使えたとしても、視野が明るすぎて13mmよりも見えないと思います。

ドームの外には、オーナー2の32cmドブとSky90双眼望遠鏡、N島さんの25cmニュートン、セレストロンC9が出ていました。32cmドブは光学系がいいし、動きがとてもスムーズなので、最後に見たM13は「これぞ大口径ドブ!」と思える星像でした。ドームの35cmよりは多少暗いですが、星がシャープなため、M13の外側はもちろん、手前側にある星がきれいに分離して、星が「球状」に集まっていることがよくわかりました。意外に(と言っては失礼ですが)よく見えたのがC9です。N島さんがかなり安い大特価で買ってきたものですが、M13の星が非常にシャープで、これほどシャープなシュミカセの星像を見たのは初めてかもしれません。大当たりです。すべてのC9が良いのか、この個体が当たりだったのかはわかりませんが、大きさも移動観測にちょうどいいし、大特価で売っていたら買っておくべき

鏡筒でしょう。

こうして久しぶりの星空と、おいしい食事、おいしいお酒、そしていい星仲間も付いてとても良い休暇になりました。

星仲間の高橋さんが田中光化学工業からFLIマイクロラインシリーズのML11002MとML8300の見積をとりました。8300の方は私のお薦めでもあり、別な人からも薦められていたそうです。そうしたら、田中さんがその2台のCCDカメラと必要な機器一式を持って高橋さんのところにデモに来てくれました。高橋さんからお誘いを受けたので、いっしょに見てきました。

星仲間の高橋さんが田中光化学工業からFLIマイクロラインシリーズのML11002MとML8300の見積をとりました。8300の方は私のお薦めでもあり、別な人からも薦められていたそうです。そうしたら、田中さんがその2台のCCDカメラと必要な機器一式を持って高橋さんのところにデモに来てくれました。高橋さんからお誘いを受けたので、いっしょに見てきました。田中光化学工業さんも東京から栃木までデモに来てくれるだけでもたいしたものです。

ML8300を使って兵庫の三木さんがすばらしい写真を撮っていて、カメラに対しても良さそうな評価をしています。これには期待していたのですが、結果はイマイチでした。高橋さんのところはミードの35cmF8リッチークレチアンとタカハシのTOA150があり、それぞれにML11002MとML8300を付けて撮影してみましたが、ML8300はFが暗いためか写りがよくありませんでした。ちょっとガッカリ。ML11002Mの方は予想通りの写りでした。ML8300は1ピクセルの面積が小さいので、感度が低いのは当然です。三木さんの写真がすごいのは、40cmF2.8のプライムフォーカスだからだったわけです。TOAなどのF7クラスの対物だとかなりの露出時間をかけないときれいに写ってくれません。ななつがたけ北天文台のε180EDにML830を付けると、F=2.8、f=500mmにはいいかもしれません。35cmF4ニュートン鏡でもかなり写ってくれると思います。しかし、それよりもFが暗い場合は不向きかもしれません。

オーナー2は時々仕事で海外に行くことがあります。多くの場合、お昼時はお仕事場を闊歩しているので昼食を落ち着いてとる余裕がありません。もともと行列の一部になるのは嫌いだし、それがジャンクフードだとなおさらです。必然的に昼食は「抜く」ことになります。

オーナー2は時々仕事で海外に行くことがあります。多くの場合、お昼時はお仕事場を闊歩しているので昼食を落ち着いてとる余裕がありません。もともと行列の一部になるのは嫌いだし、それがジャンクフードだとなおさらです。必然的に昼食は「抜く」ことになります。と言うことでpower breakfastとなります。朝からステーキでも鰻丼でもカレーでも平気ですが、さすがに海外のホテルではそうもいきません。海外でどうしたら比較的美味しく効率的にしかもあまり手が汚れないように朝食を取ることができるのか、以下が私の解決法です。

海外なのでパンはけっこう選び放題です。今回出張したウィーンではカイザーゼンメルという丸い形のパンがお気に入りです。これでサンドイッチを作るわけです。問題は具の選択です。私の具の基本はチーズ、肉、ピクルスです。チーズはカマンベールの薄切りが特に好ましいのですが、なんでもOK。肉類はハムです。ターキーのブレストではなく適度に脂身の混じった豚さんの薄切りです。これが一枚では日本の悲しいハムサンドになりますので、絶対に避けなければなりません。海外のハムはけっこう面積が広いので2つ折りで挟むとすると少なくとも3枚程度が必要です(これで断面は6枚!)。ピクルスは酸味のあるタイプで一般的なコルニションというちっちゃなキュウリとチリのピクルスがお勧め。ここに辛さを加えるためにチリのピクルスも加えます。チリのピクルスにもいろいろありますが、真っ赤で丸い、まるでミニトマトのようなピクルスはとても辛いのでご注意ください。これをそのまま挟むと摂食中に抜け落ちるなどの不具合が生じるので、すわりがよいようにどこかに1面でもいいので平面を作ります(早い話がコルニションは縦に切る)。当然ですが、チリのヘタなどは取り除きます。チーズとハムと酸味の利いたピクルスは絶対的な基本形です。スモークサーモンとクリームチーズを組み合わせる場合もありますが、これは好みの問題。

いよいよ最終段階の組み立て過程です。カイザーゼンメルをビュッフェのパンコーナーにあるパンナイフでキレイに2つにします。ここで手を抜いて普通のテーブルのナイフを使うと仕上がりに差が出るのでご注意ください。具の順番はピクルスがパンと直接接しないようにすることが大切で、後は適当(写真は構造がわかりやすいように「ふた」の真下のハムを取りのけて撮影しています)。「土台」に乗せただけだとかなりカサがあるように見えます。特にカリカリベーコンを具に加えた時は絶望的にかさばりますが、けっこう圧縮されるので心配ご無用。

そして、思いっきりかぶりつきます。決してパンをナイフで切ってお上品にいこうとしたらダメです。かえって悲惨なことになります。がぶっといって一呼吸おいたら塩味と酸味と辛さ、それに脂と発酵食品独特の味が渾然一体となり至福の時を迎えることができます。これを2-3個食べれば夜まで十分にエネルギーが持つこと請け合いです。ちょっとお下劣な食べ方かもしれませんが、サンドイッチ伯爵には感謝感謝。

一般庶民は、ひとり1台の車を持つのが精一杯です。ひとりで車を複数台持てて、2台目以降は「運転を楽しむ車」とすることが出来る人たちなら、オーナー2が書いてくれた車を買えます。しかし、車好きだけど1台しか持てなくて、それを通勤や日常生活の中で使うことがメインになる場合の選択基準は違うものとなります。独身者や家族の理解がある場合は、その1台を「運転を楽しむ車」に出来ますが、なかなかそうはいきません。ハイパフォーマンスと価格も含めて実用性を兼ね備える車。理論的にあり得ないものを求めることになります。

実例その1

FRのアリストV300ツインターボで、高速道路をクルーズコントロールの最高速(メーター上で110km/h)で走っていました。突然、スコールのような大雨が降ってきました。実速100km/h程度なのに、私のアリストV300はハイドロプレーニングが現れ、お尻を振ってまっすぐ走ってくれません。仕方なく、クルーズコントロールを切り、タイヤがきちんとグリップしてくれるスピードに落としました。90km/h程度でした。雨でほとんど前が見えないので、それでも速すぎるぐらいです。そのとき、インプレッサSTIがすごい速さで私の車を抜いていきました。びくともせず、まっすぐ走っています。「日常の足として使うハイパフォーマンスカーは4WD以外あり得ない!」そう思いました。

実例その2

雨の日、私の前をFRのクラウン・アスリートが走っていました。私はそのすぐ後ろを4WDのレクサスGSで走っていました。クラウン・アスリートとレクサスGSは機械としてはほぼ同じものです。すぐ前に交差点があり、二人とも左にウインカーを出しています。そのとき、信号が黄色になりました。二人とも同じことを考えたようです。「加速すれば行ける!」 クラウンが加速したのに続いて私も加速しました。しかし、クラウンは交差点内で見事にスピンしました。私のレクサスGSはスピンしたクラウンをかわしながら、びくともせずに左に曲がっていきました。「日常の足として使うハイパフォーマンスカーは4WD以外あり得ない!」 そう確信しました。

私の車選びの基準は、まずはフルタイム4WD。日常の足とする場合、AT&クルーズコントロールも欠かせません。そして、強力なエンジンとそれを止められる強力なブレーキ&ハイグリップタイヤ(雨でも)。その基準でいくと3月1日に書いた「スバル インプレッサ WRX STI A-Line」(ブレンボブレーキ付き)1台しかありません。A-Lineの標準タイヤはRE-050Aです。AudiTTクアトロもいいですが、二人しか乗れない! 室内が狭いのに車幅が広すぎる! 高い! GT-Rもすごくいい車ですが、車を1台だけしか持てない一般庶民おやじの場合は選択の対象外です。A-Lineなら、ひとりでドライブを楽しむときも、混雑する道の通勤でも、家族4人でレジャーに行くときも不満なく使えます。

エンジンパワーにものをいわせて、力ずくで走る車はこれから減っていくと思われます。そういう車に乗るのはためらわれる時代になるかもしれません。8年ぐらい前にアリストを買ったときもそう思い、これが最後と思って買ったのですが、まだいっこうにそうはならないので、もうしばらくは大丈夫かもしれません。これから出てくるハイパフォーマンスカーに期待するのは、ハイブリッドターボ。モーターは発進加速専用として低速域のみを担当、ターボが効き始めたらエンジンのみで加速する。バッテリーの容量はフル加速2回分でいい。加速後は速やかに発電機を回して容量の6割程度まで充電する。その後、回生の機会があれば回生でフルチャージまで持って行き、フルチャージ時は回生も発電もしない。それでも世間受けのいい「ハイブリッドカー」の仲間になります。

エンジンに関しては今まで所有したなかでは(あるいは長期にわたり借用)、最高のものはアルピナの直6自然吸気エンジン (3.3L)でした。米国用M3鋳鉄エンジンをベースとしたものです。言葉では表現できません。シルキーとかデッドスムーズとかそんなレベルではありません。アルファロメオの四つ葉のクローバーの付いた昔のV6はとても官能的でしたが、アルピナはむしろ緻密で上質、全てが超高次元でバランスされている感覚です。ロングストロークでピストン速度は非常に高いのに荒々しさは全くありません。官能ではなく気高い美しさを感じます。このエンジンを搭載したアルピナグリーンのB3 6MTに乗っていましたが、本当に幸せでした。諸般の事情でこの車から降りましたが、ドナドナされていく後ろ姿を時々思い出します。

ではハンドリングでは・・・944turboが最高だと思います。後期型ではABSが装備されたり出力が220HPから250HPに上昇したりしていますが、ハンドリングに関しては前期型の方が良いかもしれません。キャンパー角など細かく変更されていたようです。メーターの針も赤とシンプルで当時では珍しかった純正のブリスターフェンダーがとてもかっこよかったです。今思い返しても運転をして凄く楽しいとても良い車でした。

わくわく感があるのは・・・なんと言ってもランチャデルタインテグラーレでした。2段ロケット式のわかりやすいエンジンと4mを切る全長、それを後輪よりのトルク配分で4輪を駆動することが特徴です。本当に麻薬のような車です。エンジンをかけた瞬間からワクワクドキドキします。これがいわゆる大衆カルトカーの始まりかもしれないです。シフトダウンをしてターボバンドをキープすると脳がアドレナリンとエンドルフィンの海に浮いているような状態になります。衆知のごとく電装系は弱くヒューズをいくつも準備していましたが車体は意外と頑丈でした。

後席も含めて最高のバランスは・・・。W124 500Eでしょう。5L V8の巨大なエンジンですが、前後の重量配分はなんと50:50です。ブレーキが弱点という人もいますが私には十分の性能でした。ハンドリングレベルもその車体からはとても想像できないくらいの高さです。964Carrera4よりもコーナーリングは気持ちよかったですね。滑った時の電子制御の介入は必要最小限で出力を絞るというよりは凄く細かいブレーキコントロールだったような気がします。ブリスターフェンダーと低い車高が特徴的でかなりの迫力です。私はいわゆる坊主頭ですが、特にサングラスをかけた時はまわりの車がとても優しくしれくれました。

で、今はというとBMW135iでおとなしくしています。この車とはまだつきあいが浅いので何とも評価ができていませんがともかく運転の楽しい車です。購入時の対抗馬はTTでしたがエンジンのフィールでこちらにしました。トルクカーブは私の好きなフタコブラクダではなく、現代的に完璧に調整された台形ですが、ほとんど無いターボラグと豊富なトルクのために大排気量エンジンのような感覚に陥ります。出力特性が台形型はどうかなと危惧しましたが、絶対的な高トルクでとても乗りやすく意外に楽しいエンジンです。トランスミッションは明らかにTTの勝ちですが、エンジンでは間違いなく135iに軍配が上がります。さすがに会社名に「エンジン」が入っているだけはあります(ヤマハ発動機みたいなものでしょうか?)。ランフラットタイヤもずいぶん改良されているようです。気になった点の一つに「運転席の足元」があります。私は6ATですが、ペダルが3つのMTだと狭すぎでしょうか。

もし2台の所有が可能で1台はファミリーカー、もう1台と私のプライベートカーとする場合、ATと2ペダルマニュアルの条件で少し現実的な値段で選択するならば・・・いくら考えても積極的に選択する車はありませんでした。理想は135iの2ペダルマニュアルにアルピナのB3Sのエンジンを搭載したアルピナグリーン(エメラルドグリーン)またはアルピナブルー(サファイアブルー)です。実際に最も近い車は・・・強いてあげると135i with 6ATでしょうか・・・。もっと稼ぎがあってもE92 M3 2ペダルMTは大きすぎるし私の腕では楽しめないかもしれません。MTでも可で旧車が新車で手に入れることができるならばアルピナB3Sクーペでしょう。まず手が届きませんが、B8 4.6も最高だと思います。あと、944 turboも候補です。

これで現実的金額や台数の制限もなくなるとまさにカオス状態、妄想が暴走します。フランスのアルピーヌも魅力的ですし930 Carreraも楽しいです・・・。いっそのことナローボディーの911にまで遡るか、とするとアルファロメオのGTAにも乗ってみたいし・・・。30年前にもどってアラブの王様になるよりほかに解決法はありません。

オーナー2はオーナー1と同様に実は車が好きです。私が夜寝る時の妄想のパターンはいくつかありますが、その一つが車です。たった1台しか許されないならば・・・もし2台許されるならば・・・かりに3台の所有が許させるとしたら・・・キリがありません。そのうちに妄想に疲れて寝てしまうか、そのまま暴走して覚醒してしまうかは、日によって変わります。

オーナー2はオーナー1と同様に実は車が好きです。私が夜寝る時の妄想のパターンはいくつかありますが、その一つが車です。たった1台しか許されないならば・・・もし2台許されるならば・・・かりに3台の所有が許させるとしたら・・・キリがありません。そのうちに妄想に疲れて寝てしまうか、そのまま暴走して覚醒してしまうかは、日によって変わります。私は自分で運転している実感のわく車が好みです。そのためにはほどほどの大きさでなければなりません。また日本車の自主制限速度までスムーズにストレス無く達しなければダメです(その近辺の速度で巡航するようなことはないです、念のため)。余力は安全に繋がると思っています。ブレーキは強力な方が望ましいのですが、暖まらないと効かないレーシング系ブレーキは願い下げです。ギヤボックスの種類は問いません(現在は家族が運転できるようにクラッチ操作が不要なタイプにしています)。パワステも肯定派です。屋根はないと困ります。天候ではなく、転がった時の安全確保です。必ずしも四輪駆動である必要はありませんし、オートクルーズは付いていればよいという程度です。パワー伝達効率はそれほど重視していませんが、常識の範囲内です。

いろいろと条件を挙げましたが、要は少々小振りで気持ちよく運転できる車が好きだと言うことです。なかでもハンドリングとエンジンの(パワーではなく)スムーズさとトルク出力特性は優先順位が高いようです。でも、今の日本ではこれに合致する車はなかなかありません。オーナー1もずいぶん悩んでいますが、私も悩みました。該当車両が少ないのです。ランエボとインプレッサはちょっとデザインで引いてしまいます(最近のインプレッサは許容範囲内に収まりました)。S2000は屋根がありません。レクサスIS350はとても良い車ですが、今一つワクワクしませんでした。レクサスIS-Fは凄いのですが、面白味を感じることができませんでした。この車はやり過ぎといえばやり過ぎだし、少し中途半端かもしれません。新しいGT-Rはランニングコストが高すぎることとレーシングカーのデチューン版というか、あれはもうすでにスポーツカーの枠ではないと思います。性能を考慮すると車体価格のコストパッフォーマンスは非常に高いことは明らかです。あの車に欠点があるのでしょうか?新しいZについてはまだあまり情報を持っていません。

エンジンだけにフォーカスすると・・・個人的には現在の国産ではIS/GS350のエンジンが最高だと思います。出力ではなくトルクの山の形がフタコブラクダになっていて(ターボの2段ロケットとは違います)、実際に運転してみましたが本当にいい気分です。ポルシェも944turbo (951) / 911Targa (930) / 911 Carrera 4 (964)などは所有していましたが、このトヨタ(ヤマハ?)のエンジンは少なくとも気持ちの良さでは930の非常に調整され少し手が入ったエンジンに匹敵するぐらいだと思います。今のケイマンのエンジンよりは好きです。フェラーリの12気筒などと比較してはどうかというと、それは経験がないので分かりませんが・・・。

・・・ つづく

2月22日に書いた体重減少は、3kgまでで止まってしまいました。忙しさにも3週間たつと体が慣れてきて、仕事の効率もよくなってきて、普通に出来るようになります。そうなった後は体重は減りませんでした。残念!

一段落したとはいえ、これまで一切出来なかった他の仕事もたまっています。忙しい状態は、4月いっぱいぐらいまで続きそうな感じです。

オーナー2の方は、いま、ウイーンにいます。観光旅行に行っているわけではなく、オーナー2が所属している学会の国際会議に出ています。オーナー2が忙しかった理由の大半はこれなので、帰ってくれば多少の休養をとれるのでしょう。オーナー1も、少なくとも土日祭日は休みになるので、余裕が出てきそうです。3月後半に入ったら、楓林舎に行って、おいしい食事を食べ、おいしい酒を飲んで、きれいな星を見ることを楽しみに、今、頑張っています。

我が家では去年から、コの字型になっている階段の真ん中にひな人形と五月人形を飾るようにしました。こういうものは部屋の中に飾るとけっこう場所をとります。ここなら元々のデッドスペースだし、空中にあるので全くじゃまになりません。

台となる約90cm角、厚さ24mmの合板を3点で支えています。1点は階段の縁、2点目は下からの支持棒、3点目は上から吊る形の棒。とりあえず、人ひとりならのっても壊れない強度があります。

この場所というのは、玄関を入ると真正面なので、来た人にけっこう好評です。

スバルから「インプレッサ WRX STI A-Line」が発売になりました。

2.5Lシングルスクロールターボ、300馬力、トルク350N.m、5速AT

「うーん」ですね。スバルの2Lエンジンが308馬力、トルク422N.m出しているのに、2.5Lでこれですからね。これは、スバルのオートマチックトランスミッションのせいです。レガシーに使っているATの最大許容入力が350N.m。これをインプレッサSTI に載せたのでしょう。2.5Lエンジンならもっとパワーもトルクも出せますが、オートマチックトランスミッションがそれに耐えられません。しかたなくこのスペックになったのでしょう。スバルには、450N.mぐらいまで耐えられるATを早く出してもらいたいものですが、なかなか出てきません。だったら三菱のようにドイツの部品メーカーからツインクラッチMTを買えばいいのに。

しかし、「インプレッサ WRX STI A-Line」は、レガシーに付いているSI−Cruiseこそありませんが、普通のクルーズコントロールが付いています。とりあえず私が理想的と思える車に、ギリギリですが国産車で唯一、合致するものとなりました(フォルティス・ラリーアートは不合格となりました)。A-Lineを買う場合は、当然、メーカーオプションのブレンボブレーキ付きです。標準の18インチ8.5jホイールは洗いやすくて良さそうですが、重いので、プロドライブのGC-06Hに替えます。メーカーオプションのBBSホイールは、洗うのが大変そうなのでやめた方がいいでしょう。余ってしまう標準ホイールにはスタッドレスタイヤを付けます。ただ、スタッドレスまで245/40-18というのはちょっと・・・です。

今年の秋にインプレッサSTIとランエボがマイナーチェンジするはずです。ランエボ・ツインクラッチSSTにクルーズコントロールが付けばランエボを、インプレッサWRX STI にツインクラッチMTが付けばインプレッサを、どちらもなかったら、このWRX STI A-Lineを買うことにします。

小さくて高性能な車というのは、なかなかないものですね。

オーナー1は、ここしばらく、このサイトへの書き込みをお休みしてますが、とりあえず元気です。この間、オーナー2が原稿を書いてくれています。しかしながら、オーナー2も多忙な毎日を送っていて、そろそろ更新がなくなりそうな...

オーナー1は、ここしばらく、このサイトへの書き込みをお休みしてますが、とりあえず元気です。この間、オーナー2が原稿を書いてくれています。しかしながら、オーナー2も多忙な毎日を送っていて、そろそろ更新がなくなりそうな...現在、オーナー1は半年分相当の仕事を2ヶ月間でやってます。それが本格的に始まって3週間が過ぎました。この3週間は、週に1kgづつ体重が減っていくというダイエット効果が出ています。このまま行けば、2月・3月で8kgほど体重を減らせそうです。今の仕事が終わったときには理想の体重になっているかも・・・

いっしょに(別部門の)仕事をしている業者さんに「途中で倒れないでくださいね。」といわれますが、当面大丈夫そうです。自分が今倒れると、おおざっぱに言って1万人の人が迷惑を受けるので、その責任を感じているうちは風邪も引かないし倒れもしません(←という気がしてるだけですが)。自分の体というは、気持ちの持ちようでなんとでもなるものだということをこれまでの経験で感じているので、今回も何とでもなるものと思っています。

春になったら、またのんびりと星を見たいですね。いま、ルーリン彗星というのが地球の近くに来ているそうですが、「また後で来てね (^_^)/~ 」という感じです。

TOA150+レデューサー、Canon EOS Kiss Digital N ISO800 3分露出 .

まとめると私の場合、基本はレーザーファインダーであたりをつけて、それを双眼鏡でさらに追い込み、主望遠鏡の低倍率視野内に対象を導入するという手順です。双眼鏡での追い込みは省略することもありますし、これを光学ファインダーで行うこともあります。

まとめると私の場合、基本はレーザーファインダーであたりをつけて、それを双眼鏡でさらに追い込み、主望遠鏡の低倍率視野内に対象を導入するという手順です。双眼鏡での追い込みは省略することもありますし、これを光学ファインダーで行うこともあります。サイトファインダーから始めるときは、サイトファインダーであたりをつけて(次の対象確認ステップを光学ファインダーで行う場合もあります)、それから対象を主望遠鏡へ導入します。

全く別の使い方ですが、何人かで遊ぶときにもレーザーファインダーは便利です。誰かが目的の天体を導入してそれをレーザーで指し示せば、後はそのレーザーの尖端を各自の望遠鏡で探すだけです。この誰かが自動導入システムの望遠鏡になったり、人間エンコーダーであったりします。こうしてみると、私はあまり光学ファインダーを使いません。決して光学ファインダーが嫌いなわけではありません。その理由は、私の望遠鏡が比較的広視界を実現しているためでしょう。実視界が0.5度になると、さすがに光学ファインダーが欲しくなります。

久しぶりにおもちゃ箱を開けてみると光学ファインダーもかなり貯まってきました。そのうちにアルミプレートに光学ファインダーを10本ほど同架してそれぞれの見え味を堪能したいと思っています。 ・・・ 完

[オーナー1の蛇足]

たぶん写真にある銀色のが30mWレーザーファインダーだと思います。なんでそんなすごいものを持っている!? ・・・という疑問はさておき、「30mW」ってどれくらいの明るさかわかりますか? ディズニーランドでシンデレラ城に絵を描いているのが50mWぐらいかなと思います。30mWレーザーを持ってディズニーランドに行けば、レーザーで描く絵に割り込んで、ショーを台無しにするという悪質ないたずらができます。

そういうすごいレーザーで月を指していたら、外から見ている人はどう思うでしょう? 「月から緑の光があのマンションのあの部屋に・・・!」 「あそこはかぐや姫の家か!」 30mWレーザーがM78を指していたら・・・ 「あれがウルトラマンの家か!」 (←それはない!)

みんな「なにあれ?」とは思うでしょうが、「あそこにはすごい人が住んでいる」と思われるかもしれませんが、悪い印象は持たないと思うので、オーナー2には明るいレーザーを思いっきり空に向けて、近隣住人さんの興味を引いてもらいたいと思います。

空の暗いところならば、5mWレーザーで十分ファインダーになります。オーナー1は、5mWと20mWを持っています。ひとりで使うときは5mW、観望会の時は20mWを使います。地表付近にモヤが出てしまった夜に、20mWレーザーで遊ぶとスターウォーズのライトセーバーです(セーバーをドイツ語発音にするとサーベル)。レーザーで遊ぶときは光を上に向け、絶対に水平方向には向けないこと! 飛行機にも注意!

近くに写真撮影の人がいない場合は、レーザーファインダーを選択します。通常は次のステップとして、主望遠鏡の低倍率視野で対象を確認します。レーザーファインダーと主望遠鏡の間に、双眼鏡で確認するステップを踏むこともあります。双眼鏡で見ると、目的天体とレーザーの尖端の両方が見えます。双眼鏡を覗きながら望遠鏡を操作し、レーザーの尖端が目的天体に当たるようにすれば望遠鏡の視野内に入ります。以前はレーザーの確認を光学ファインダーで行っていたこともあったのですが、散開星団や少し明るめの対象などは双眼鏡で十分認識可能だし、これだと双眼鏡観望もでき一石二鳥です。レーザーファインダー+双眼鏡、私が一番好んでいるパターンです。

近くに写真撮影の人がいない場合は、レーザーファインダーを選択します。通常は次のステップとして、主望遠鏡の低倍率視野で対象を確認します。レーザーファインダーと主望遠鏡の間に、双眼鏡で確認するステップを踏むこともあります。双眼鏡で見ると、目的天体とレーザーの尖端の両方が見えます。双眼鏡を覗きながら望遠鏡を操作し、レーザーの尖端が目的天体に当たるようにすれば望遠鏡の視野内に入ります。以前はレーザーの確認を光学ファインダーで行っていたこともあったのですが、散開星団や少し明るめの対象などは双眼鏡で十分認識可能だし、これだと双眼鏡観望もでき一石二鳥です。レーザーファインダー+双眼鏡、私が一番好んでいるパターンです。ただし、レーザーファインダーにも欠点があります。一つ目は低温に弱いこと。0度近辺になるととたんに出力が低下します。これは特に30mW以上の高出力レーザーポインターでは顕著です。出力が低下するとグリーンレーザーがレッドレーザーになりそして全く確認できなくなります。対処法は保温と加温です。タオルでくるんだり、出力が低下した時に豆ドラなどで加温すれば簡単に回復します。また、あまりにも大気が澄みすぎ透明度が非常に高い場合は、大気の塵がないためにレーザーが乱反射されず、レーザー光が認識しにくくなります。このような夜はなかなかありませんが、そのような時は双眼鏡が役に立ってくれます。

レーザーファインダーといっても、筐体がレーザーポインターそのものの場合、ボタンを押している間しか発光しません。観望会で手で持って星を指すには便利ですが、ファインダーとしては不便なので、このタイプの場合はクリップで押さえることにしました。

次はベランダ観望です。光害の程度によりますが、サイトファインダーは厳しくなります。ただでさえ星が見えない環境では、サイトファインダーのガラス越しに見える星はめっきり減ってきます。私の自宅からではがんばって2等星程度でしょうか・・・。3cmの光学ファインダーでもどこを見ているのやら、見当がつけにくいことこの上ない状態です。このような時の救世主はレーザーファインダーです。大気のあまりきれいではないベランダでの観望では、レーザーがよく分かりやすい利点もあります。月・惑星、明るい星雲星団の観望には十分です。たとえ対象が見えなくてもだいたいこのあたりと見当をつけ、主望遠鏡で確認すると、意外と導入されていることが多いようです。

では、太陽以外を対象とした場合に選択可能はファインダーを列記してみましょう。

まずはオープンサイトファインダー。これはライフルなどの照門と照星に代表されます。鏡筒バンドブリッジプレートの金具(ネジ頭)に蛍光塗料を塗って代用も可能です。ファインダーを忘れてしまったときなどはとても有効です。

さらに進んでサイトファインダー。これは無限遠にドットや何らかのパターンを投影するものです。テルラドファインダーや笠井トレーディング扱いの米国Rigel社製クイックファインダー、テレビューのスタービームなどが代表です。ほとんどが等倍ファインダーとなっています。以前には、これに低倍率広視界光学系を組み合わせた製品もありました。

子供に受けがよいレーザーファインダーもあります。これは強力なグリーンレーザーを星空に向けると星を指さすことができます。出力5mW程度のペン型レーザーポインターを流用していましたが、残念ながら現在の日本では、製品としての販売が規制されており入手不可能です(もちろんそれをくぐり抜ける手段などもあります)。

それと最も一般的な光学ファインダー。通常の倒立像や正立像のもの口径も大から小まで様々です。タカハシのSky90がファインダーだと豪語する強者もいらっしゃいました。

ファインダーの選択は、運用する環境により変わります。6等星まで見える環境とベランダとに分けて考えてみます。主望遠鏡で得られる最大実視界は約1度弱の設定です。

最初のシチュエーションは理想的な星空観望環境です。近辺に写真を撮影する人がいる時はサイトファインダーのみで、次の段階は主望遠鏡の低倍率視野での確認です。これでまず問題はありません。非常に効率的に導入が可能です。月・惑星や明るい星雲・星団は問題ありません。主望遠鏡の視野が2度程度だとサイトファインダーで1度以内に絞ることが可能なので、慣れたらかなり暗い対象でもいけます。ただし、サイトファインダーには問題点もあります。それはガラス(レンズ)の透過性と投影されるパターンの明るさです。ガラスの透過性が悪いとパターンは見えても目印となる星ががっくりと少なくなり役に立ちません。またパターンが明るすぎると星の光が見えなくなります。私が使った中にはパターンが明るすぎる製品もありました。昼間の使用を前提にした製品の流用もあるからです。さらにはガラスが夜露で曇ることもあります。これについては専用の発熱体もありますが、豆ドラ(12Vで動く小型ドライヤー)対応が最も簡単です。

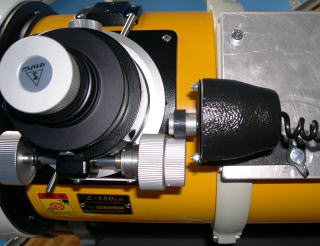

まずは架台のリファインです。HF経緯台をやめて、テレビューF2経緯台をワイド化したものを利用します。ワイド化キットが出ているのですごく楽です。私がすることは鏡筒バンド取り付け用の穴とハンドル用の穴のバカ穴計6個をあけるだけです。オーナー1なら自前の工作機械であっという間に穴を開けてしまいます。私は結局スコープライフの遊馬氏に依頼しました(ついでにビクセン三脚用雲台アダプターも短縮してもらいました)。

まずは架台のリファインです。HF経緯台をやめて、テレビューF2経緯台をワイド化したものを利用します。ワイド化キットが出ているのですごく楽です。私がすることは鏡筒バンド取り付け用の穴とハンドル用の穴のバカ穴計6個をあけるだけです。オーナー1なら自前の工作機械であっという間に穴を開けてしまいます。私は結局スコープライフの遊馬氏に依頼しました(ついでにビクセン三脚用雲台アダプターも短縮してもらいました)。ヘリコイド式への改造はもっと簡単というか、私には何一つできません。松本氏にEMSヘリコイドタイプへ改造していただきました。何とも他力本願なりニューアルです。

写真を見ていただくとわかるようにとてもシンプルな構造です。鏡筒とF2経緯台部分に簡単に分解可能です。しかも組み立て後の両側鏡筒の光軸再現性は十分保たれています。接眼部のアイピースアダプターは、純正のタカハシからバーダー製のClick Lock Eyepiece Clampに変更しています(これは最高です。少なくともタカハシ純正には戻れません)。少しハンドルが長すぎますが(そのうちに変更予定)、私がほぼ理想とする小口径アポ屈折双眼望遠鏡が完成しました。

まだほとんど運用していませんが、これで天の川下りをすると相当おもしろそうです。雲のかかった月をベランダで酒を飲みながら眺めるのもオツなものでしょう。100倍双眼で見るM42の全景もおすすめです。自画自賛のきらいもありますがご容赦ください。ちょっとした改造にしても新しい機材はうれしいものです。

どうでしょう、小口径屈折ならば比較的簡単に双眼望遠鏡の世界に踏み入れることができることがわかりましたか? (これも松本氏が日本人であったおかげです)

一歩踏み出すと違う世界が待っていますよ。

いくつかマイナーな改良をしながら最後に行き着いた仕様は松本式EMS-Sky90双眼望遠鏡@平行移動式目幅調整機構、HF経緯台式架台でした。鏡筒まわりの改良点は特製鏡筒バンド、分割式ハンドル、下駄式台座(目幅調整部をクリアーするようにクレードルのサイドプレートが下に長くなっています)などです。これはこれで使いやすくて気に入っていたのですが、Sky90にHF経緯台が少し大げさに感じるのも事実です。

このEMS-Sky90双眼望遠鏡をしばらく使用していましたが、冬場で星を見に行く機会が減ったことと、仕事が忙しくなったこともありSky90双眼望遠鏡リファインを実行に移すことにしました。コンセプトはコンパクト&シンプル双眼です。実際の変更点は、

・ 平行移動式目幅調整機構を可動部分および部品点数の少ないヘリコイド式へ変更

・ それに伴う架台の変更

− つづく −

補足説明

人によって両目の間隔が違います。双眼望遠鏡は双眼鏡ですから、目幅調整が必須です。双眼望遠鏡の場合、そのやり方が2通りあります。ひとつは、片方の鏡筒全体を平行移動させて調節する方式。もうひとつは、ヘリコイド式(もしくはクレイフォード式)。鏡筒は2本とも固定しておき、松本式EMSで写真の白矢印の部分が直進ヘリコイド(もしくはクレイフォード)になっています。この部分を両側とも同じだけ伸び縮みさせてアイピースの間隔を変えます。しかし、ここにヘリコイドやクレイフォードを挟むと光路長が増えて、既製の接眼部ではたいていピントが合いません。しかし、太い鏡筒の場合、ここを長くせざるを得ないのでそれが成り立ちます。

ついでながら、双眼望遠鏡は2本の鏡筒(2本の光軸)を常に平行に保たなくてはなりませんが、諸々の理由で微妙なずれが生じます。松本式EMSには、光軸調整機構が組み込まれています。写真の青矢印部分のネジ2本。それぞれのネジで、ミラーがX・Y方向に傾きます。アイピースを替えるだけで光軸がずれることがある(EMSのせいではありません)ので、その都度、ここを調整します。2本の鏡筒の平行のズレが、ここで調整可能な範囲内ならOKです。

で、天の川下りを双眼でするとどうでしょうか。もうたまりません。まさに禁断の果実です。一度でも双眼で天の川下りをすると、もう単眼に戻れません。私にとっては観望の必須条件に近いものがあります。

双眼を実現するには2つの方法があります。いわずとしれた双眼装置と双眼鏡(双眼望遠鏡)。もちろん双眼装置も手軽ですばらしいのですが、低倍率広視野(広い実視界)を実現するには不都合もあります。広い実視界を得るためには低倍率が必要となり、したがって等倍仕様が望ましいのですが、既製品でこれを実現する鏡筒はとても少ない。また望遠鏡のF値によってはプリズムの色分散が気になる場合もあります。さらに、視野環による限界もあります。等倍仕様にしても特殊な2インチタイプの双眼装置でない限り実視界は1.25インチのアイピースの視野環径に規定されます。

では、現在の日本に、実視界3度程度の美しい広視野が楽しめる10cmクラスの高品質対空双眼望遠鏡の選択肢は、どのようなものがあるでしょうか?

コーワの8cm対空双眼鏡ハイランダープロミナーが唯一の選択肢でしょう(もはやこれは対空双眼望遠鏡だと思います)。その他にはオーナー1も所有している宮内製の10cmフローライト対空双眼鏡がありました。そしてそのEDレンズ版もありましたが、残念ながら両者とも生産中止となっています。コーワハイランダープロミナーが購入できればよいのですが、さすがに高価です。となれば自分で何とかするしかありません。

ということで、10cmクラスの双眼望遠鏡を作りました。それが初代Sky90双眼望遠鏡です。

写真は、リファイン前のSky90双眼望遠鏡。その奥にあるのはミヤウチ10cmフローライトアポ双眼鏡。

−システム選択 決定編−

ずいぶん悩みましたが、使用経験のあるAlter 7Nの鏡筒内迷光処理が凄かったこと中央遮蔽が十分小さいことを考慮して、何も改造する必要のない(改造の余地の無い)Alter-N140DXに決定しました。でも、理論的に中心像無収差のニュートン式とまだ覗いたことのないOMC200には未練がたっぷりです。

双眼望遠鏡は、ベランダ用にタカハシSky90をF2ワイドに搭載するべくリファインすることにしました。今まではHF経緯台ベースで、平行移動式目幅調整機構でした。リファインのコンセプトはコンパクトアポ双眼です。Sky90そのものの光学性能は最高レベルではありませんが、双眼視による効果は絶大であまり気になりません。また、TEC製3枚玉の110mm/715mm (F6.5)の屈折望遠鏡は等倍で双眼装置が使用できるように改造してあります。

と言うことで、私のベランダシステムは、

・AYO経緯台搭載Alter-N140DX

・Sky90双眼望遠鏡(リファイン中)

・AYO経緯台(またはF2経緯台)搭載TEC製110mm/715mm3枚玉屈折等倍双眼装置仕様

の3台になりました。いずれのシステムも鏡筒の順応時間を除けばセッティング・撤収は3分以内です。手動追尾なので、倍率は最高でも200倍程度が目処です。これでベランダ観望の環境は整いました。いずれ、オーナー1宅のOMC140や天文台近傍にあるC6、AP130、NP127などとサイドバイサイドで見比べてみたいですね。

十分にベランダで月と惑星を楽しむことができるか、一番の障害は観望する私自身の気持ちの持ちようかもしれません。仕事から帰って星を見る気力があるのか無いのか・・・。

たかがベランダでの観望にこだわりすぎなのではとの意見もありますが、まぁ趣味の世界です。なまあたたかい目で見てやってください。

−システム選択 鏡筒編−

いよいよ光学系の選択です。この段階が一番の楽しみです。

月・惑星を対象としたベランダ観望に適する鏡筒の必須条件を考えてみました。独断と偏見ですが、おそらくは迷光処理、小遮蔽、ベイン型スパイダーがポイントだと思います。

まずは迷光処理です。ベランダは迷光の渦の中心です。長めのフードと徹底した筒内の迷光処理が絶対条件でしょう。小遮蔽とベイン型スパイダーですが、コントラストの高い階調豊かな木星にはあこがれるので中央遮蔽はできるだけ小さくしたいところです。さらにコントラスト向上のためにスパイダーはベインタイプが条件になります。

最適な口径はどの程度でしょうか?ベランダでの劣悪なシーングの影響を考えると、口径は15cm以下が歩留まりがよいと思います。おそらく25cm以上になると、満足する夜は格段に減ってしまうでしょう。20cmは微妙なラインです。また、明るいので口径が大きいと背景の光も拾ってしまい、気持ちの良い視野が得られません。

鏡筒の長さも大切な条件です。窓ガラスを割ったりでもしたら二度とベランダ観望はできないでしょう。ベランダでの取り回しを考慮すると20cmニュートン式(ただしドブソニアンタイプ)、20cm以下のシュミットカセグレン・マクストフカセグレン、15cm以下のマクストフニュートン、10cm以下の屈折式に絞られます。

最後に私のこだわりがあります。私はできるだけ双眼で見たいと思っています。覗くことの負担が少なく長時間見続けることが可能で凄く楽しいからと言うのが理由です。双眼視に関しては双眼装置と双眼望遠鏡がその解です。双眼装置にするならば光量低下も考慮すると屈折では10cm以上が望ましく、それ以外の方式では15cm以上が欲しいところです。また双眼望遠鏡ならばベランダでの使用を考えると通常の10cm屈折はかなり厳しくなります。

20cm以下の候補を考えると、ニュートン式では英国オライオン20cm・15cmドブソニアンタイプF6以上、笠井NEROを考えましたが、残念ながら笠井NEROは製造中止との話を聞きました。もし英国オライオン製ニュートン式を選択した場合、フードは必須で、接眼部の対側など筒内の迷光処理はしつこくおこなわなければなりません。マクストフニュートンは大きさと重さを考慮すると、鏡筒回転装置の無いAlter N-140DXが候補となります。こちらは小遮蔽で迷光処理は高度です。シュミットカセグレンはC6が最有力候補です。特に最近のものはいい鏡筒で、小型の架台との相性は抜群です。ただし、中央遮蔽が30%を軽く超えます。ビクセンのVC200/VMC200はスパイダーが厚く中央遮蔽が大きすぎるので却下(ビクセンVC200は使用経験あり、VMC260は今も使用中ですがいい鏡筒です)。ミューロン210はすでに製造中止、ミューロン180も候補にあがります。精度・迷光処理も高レベルですが中央遮蔽が約33%です。OMC140は恐ろしくシャープな像ですが、中央遮蔽はミューロン180と同程度。OMC200は中央遮蔽や迷光処理が最高だと思いますが、いかんせん私には高価格すぎることが最大の問題で、また温度順応に不安が残ります。Alter7P/6Pについてはとても興味がありますが、残念ながらあまり情報を持っていません。

−システム選択 架台編−

まずは架台の選択です。大きく分けて経緯台と赤道儀ですが、一長一短があります。何せ家族の共有スペースのベランダなので、ベランダ中央に架台を置きっぱなしにするわけにはいきません。お許しの限界は、使用時にベランダ中央、使用後は隅の方に撤収だと思います。また、宇都宮の冬は寒いので、私の観望中は窓を完全に閉めた方が望ましいようです(窓から電源コードを出すことはできません。バッテリーなら可能ですが・・・)。

従って、理想架台の条件は、簡単セッティング・簡単撤収でコード類無し、カバーを掛けて置きっぱなしOK。三脚の位置を完全に決めてマーキングするならば、小型赤道儀GPDクラスまでは大丈夫かもしれません(写真は撮りません)。

私がベランダでラフに使える赤道儀は、ビクセンGPD-SS2000とタカハシP-2、ビクセンポラリスです。

一方で、経緯台はほとんど制約がありません。ちなみに経緯台はテレビューF2(ワイド&M)、ビクセンHF経緯台、AOK AYO経緯台、iOptron mini tower、セレストロンC8/C6用自動導入片持フォーク経緯台(ネクスター)があります。赤道儀では搭載重量を考えるとGPDですが、SS2000コードとセッティングの手間が煩わしいので却下。

経緯台はというと、電動は同じくセッティングの手間があるので、iOptron mini towerは良いのですがひとまず却下。

結局はAYO経緯台、またはF2経緯台の手動経緯台に落ち着きました。

もし手動のGPDクラスやEM-11/10, GM-8を持っていたらこちらになっていたかもしれません。

次回は −システム選択 鏡筒編− です。

長い文章を一気に送ってくれましたが、ここに小出しにしていきます。これでしばらくは、毎日、このWebサイトを見に来てくれる人をガッカリさせずに済みそうです。では、その序章を。(以上、オーナー1)

ベランダ観望計画 −序−

南会津に位置するななつがたけ北天文台の星空は最高ですが、冬場は晴天率が低いことに加え、雪のために深夜の移動はちょっと怖い時もあります。ということで宇都宮市中心部にある、自宅賃貸マンションの幅1m程度のベランダでなんとか星空が楽しめないか、ジタバタしてみることにしました。

ベランダ観望にはいくつもの障害があります。もちろん場所が限られることや、鏡筒の順応時間は長くても1時間程度(食事の時間中に順応完了)などですが、その他にもいくつかあります。

まずは視界です。5階ベランダの視界は南側が完全に開けており、カノープスも確認可能、富士山や筑波山がキレイに見えます。しかし、ひさしのために高度は限られます。オリオンの頭は何とか見えますが、シシの頭までは見えません。したがって夏場の太陽はアウトですし、白道が高い時には、月を好条件で見ることは困難です。

光害の影響も甚大です。栃木県の宇都宮とはいえ、中心部ではかなりの光害があります。ただ、夜半を過ぎればオリオンの鼓を形成する星は確認可能です。幸いなことにレーザーやサーチライトは視界内にありません。当然ながら近隣の街灯や室内の明かりにもさらされます。

関東地方のシーングは褒められたものではありません。特に冬場はジェット気流が真上に居座ることが多いようで、かなり悲惨です。ジェット気流が南に下がってくれると今度は雲が発生します。また、ベランダは5階なので地上付近の気流の乱れはありませんが、集合住宅特有のエアコンの熱交換機による気流の乱れは顕著です。

以上より、主な狙いを条件のあまりよろしくない月と惑星、がんばって二重星に絞りました。星雲・星団は、M42などの例外を除いてほとんど対象になりません。このような場所でDSOを見ることは、あまりにも自虐的だと思います。

写真は、栃木県宇都宮市にあるオーナー2のマンションベランダから見た南西方向。

中央やや右に富士山が見えています。

次回は −システム選択 架台編− です。

お楽しみに。

ななつがたけ北天文台は深い雪の中で、ほとんど行くこともありません。春になったら、またお星様関係の活動を再開します。それまで、この

Webサイトとななつがたけ北天文台は冬眠になります。

この状態を見かねて、オーナー2が何かここに書いてくれるかもしれません...(←ほとんど、何か書けという脅迫のような・・・)

3年間我が家にいたレクサスGSが、リース期間満了で、今日引き取られていきました。

3年間我が家にいたレクサスGSが、リース期間満了で、今日引き取られていきました。かつては我が家にもレクサスがあったんだぞ! という証拠のために、写真を撮っておきました。

この車、とても良い車でした。ヤマハの3.5Lエンジンは、私的にはもうちょっとパワーが欲しかったですが、一般にはこれだけあれば十分すぎるくらいだし、どこからアクセルを踏んでも同じように加速していくエンジン特性も見事です。以前にも書きましたが、タイヤをブリジストン RE050 235/50-17 に替えてからグリップが良くなって、何もマイナスがなく、ベストマッチでした。品質的には、さすがレクサスで、何も文句ありません。助手席右足側にある前輪駆動用のギヤとシャフトによる出っ張り以外は。

我が家にいたこのGSは、外装に傷ひとつなく、洗車はレクサス店で手洗いしてもらっていたのでピカピカだし、内装もきれいで、RE050も半分以上残っているし、メンテナンスはきちんとされているし...

とても程度の良い中古車となりました。この車の持ち主は、レクサス宇都宮北店ではなく、トヨタファイナンスです。宇都宮北店が買い取ってそこで売られるのか、どこか別なところに行って売られるのか。大きい車が売れない時代になってしまったので、きっと後者でしょう。

これの替わりの車は買いません。エスティマ・ハイブリッドだけになります。エンジンパワーのある車が恋しくなりそうです。でも、妻が通勤に使っているレガシー2.0GTがあるので、たまに借りてそれで天文台まで行くことにします。

我が家のレクサスGS、バイバイ...(^_^)/~

天文台からOMC140を持ち帰ってきました。これをGP赤道儀に載せてみたら、標準のバランスウエイトでぴったり! ベストマッチです。

今夜は、冬としてはシーイングがいい方で、土星がよく見えました。XW10mmを付けて200倍で土星を見ました。OMC140は、ピントの位置がシビアです。だいたいピントがあった位置で土星を見たとき、先日楓林舎で見たALTER-N140DXの方が多少良いかな、という感じがしました。条件が違うので、直接比較ができませんが、オーナー2が買ったALTER-N140DXは当たりだったようです。・・・ということをメールに書いてオーナー2に送ったら、OMC140の温度順応は十分だったか、という返事が来ました。

温度順応ね... 自宅には、温度順応に気を遣わなければならない鏡筒がここしばらくなかったので、そういう言葉を忘れていました。確かに、筒内気流っぽい土星像でした。今度は十分に温度順応させてから見てみましょう。

翌日、十分に温度順応させてから土星を見てみたら、前日よりもシャープでよく見えました。温度順応は大切ですね。鏡筒も架台も霜で真っ白になりますが。

シーイングも良かったようです。このところ、日本上空のジェット気流が弱まっている上にやや南に下がっているので、関東以北で惑星を見るなら今週です。

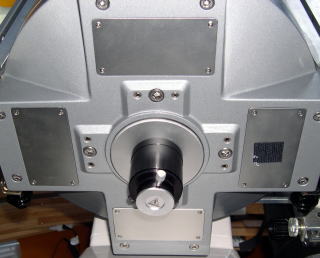

写真の鏡筒は、オーナー2が諸々の理由で勢いで買ってしまったそうです。

写真の鏡筒は、オーナー2が諸々の理由で勢いで買ってしまったそうです。(株)笠井トレーディング扱いの INTES-MICRO ALTER-N140DX 14cmF6

直径比中央遮蔽率21.4%の小遮蔽マクストフニュートン鏡筒。

(架台の方が見たいという人のために大きな写真をリンクしました)

17日の晩、これのファーストライト。オーナー1・2で楓林舎に行き、ご覧のように五藤のマークXに載せて、気温−10℃の雪の中で観望しました。この日、宵の口まで雪が降っていましたが、その後、快晴になり、きれいな星空のもとで観望できました。イーソス17mmで約50倍、実視界2度。これで大型の星雲星団を、イーソス8mm105倍で月と土星、XW3.5mm240倍で土星を見ました。

右の写真には双眼装置が付いていますが、単眼で見ました。

結論として、この鏡筒、とても良いものです。この程度の口径の望遠鏡では、TOA130が手近にあります。これで観望する機会が多いので、その星像は良く覚えていますが、ALTER-N140DXの星像はTOAにかなり近いです。もちろん、TOA の方がいいですが、良くできた屈折鏡筒のような感じでした。像面がフラットで、中心も周辺も同じ位置でピントが合い、星像の大きさ(小ささ)もほとんど同じです。土星も、この時期ですからシーイングは良くはありませんでしたが、細い1本の線になっているリングがシャープに見えて、その影が土星本体に細い黒い線として映っていました。シーイングのいい瞬間には、土星の縞模様もわかりました。

もうひとつ、特筆すべきはコントラストの良さ、迷光の少なさです。鏡筒内壁、及びフード内壁には多数のバッフルリング(遮光環)がびっしりと配置されており、迷光を徹底除去しています。さらに接眼部の向かい側の内壁には、ヒダのように遮光環があります。これらは確かに効いています。月を見たとき、バックが真っ黒で、視野全体が明るくなったりしません。

イーソスアイピースは、「同焦点」ということは全く考慮されていなくて、ピント位置がそれぞれ全然違います。測ったわけではありませんが、8mmと17mmでは3cmぐらい違いそうです。普通のニュートン用接眼部だと可動範囲内に収まらないと思います。ALTER-N140DXには、DXマイクロフォーカス接眼部(二重ドローチューブ)が標準装備なので問題ありませんでした。

自宅で手軽に観望するには、高性能な光学系の付いたこのくらいの大きさの望遠鏡が最適です。鏡筒と赤道儀を分離すれば軽々と持ち運べるし、置き場所も家族から苦情が出るほどのことはありません。微動装置が付いていれば、経緯台でも十分です。

25cmドブだとその限界を超えてしまいますね。

オーナー2がこれだけ買ってしまいました。

でも、これは決して贅沢ではないし、お金持ちの道楽でもありません。これで星を見ると幸せな気持ちになれます。そしてそれが一生続くのですから、みなさんもできるだけ早い時期に買うべきです。もちろん、これに見合う双眼望遠鏡も必要ですが。

13mmと17mmの外径は同じです。 13mmで双眼可能な人は17mmでもOKです。

写真はオーナー1の自宅屋上から見た北の空。雪をかぶった山は、左が男体山、右が女峰山です。女峰山の右奥にななつがたけ北天文台があります。

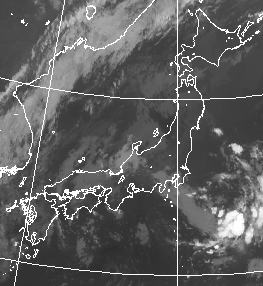

写真はオーナー1の自宅屋上から見た北の空。雪をかぶった山は、左が男体山、右が女峰山です。女峰山の右奥にななつがたけ北天文台があります。空のほとんどは雲ひとつない快晴なのですが、北の空の低いところ(写真に写っているところ)だけ、いつも雲がたなびいています。今日は冬型の天気にしてはここの雲が少ない方で、普通なら男体山も女峰山も見えません。これが日本海側からつながっている雪雲で、この下、つまり福島県の南会津は雪です。

関東地方はほとんど連日快晴。毎日すばらしい透明度の日が続きます。透明度はすばらしいのですが、シンチレーションは最悪で、望遠鏡に使える最高倍率は100倍程度までです。それ以上の倍率にしても、揺れているのがはっきりわかるだけで、細かいところは見えてきません。この場合、低倍率で星雲星団の観望をするしかありませんが、低倍率だと光害のため、バックグラウンドの光が増幅されて、淡い天体は見えません。見える天体も貧弱です。眼視用フィルターを付ければ多少は・・・

こういうときに使う望遠鏡と見る天体は何がいいのでしょうか? TOA130にバーダーの究極双眼装置とイーソス17を2個付けて約60倍、実視界1.7度。これをフリーストップの経緯台に載せて適当に夜空を流し、星像のシャープさを楽しむというのが風流でいいかもしれませんね。・・・あっ!ダメだ。イーソス17は2インチスリーブでした。そうするとイーソス13かXW20。その場合、実視界は1.3度か1.4度。・・・あっ!(←またか)イーソスはダメ。バーダーの接眼部には、イーソスを付けられないことはないけど、やめておいたほうがいいのでした。そうするとXW20で50倍、ひとみ径2.6mmの半分。

まあ、いいところでしょう。

ただ、鏡筒やアイーピースは天文台に行って持ち帰ってくればいいけど、TOAやVMC260が載るフリーストップ経緯台はこれから自作する予定!(←おいおい!) でも、完成する頃には冬が終わりそうです。

毎日快晴なのにすることがない・・・ 月が大きいこともあり、すごく寒いこともあり、夜は暖かい部屋の中でごろごろしています。

天文台は今頃どうなっていることやら。12月下旬に行った後、3週間ぐらい行っていません。そろそろ足が見えなくなるくらいまで雪が積もっているかもしれませんね。ドームの上に積もった雪は、昼間、ドーム内のヒーターをタイマーで毎日ON・OFFして、溶かして落としています。しかし、スリット頂上だけはどうにもならなくて積もる一方です。これもある程度まで積もると、積もった雪のバランスが崩れて自然に落ちますが、かなりの重さになっています。それでつぶれることはない(はず)ですが、今度行ったとき、スリットの雪下ろしが大変そう...

(17日に行ったとき、雪下ろしに手間がかかりそうだったことと、ドーム内の湿度が高くて、35cm主鏡にすでに霜が付いていたので、ドームの使用はあきらめました)

日本の天文業界を仕切っている人々には、ふたつのグループがあるように思います(「その他」があるので、少なくとも3つ以上ですが)。2つというのは、大天連グループと天文ガイドグループです。昭和機械の社長などは両方に属するのでしょう。いずれにしても、みんな40代・50代の人々です。私は前者に属しますが、昨日話をした方は後者です。日本の天文業界にはすごい人たちがいるんだなとあらためて感じました。そして、私たちが欲しがっている天文機材が近いうち手に入る気がしました。これで近い将来にすごく明るい展望が開けました。それと同時に、出所が気になっていた天文機材について、誰がどうやって商品化したのかもわかりました。

いろいろな話が聞けたので、うれしくてその後、オーナー2と電話で話をした際、ここでもまた延々話してしまって、2通話でチャージしたばかりの携帯電話のバッテリーが空になりました。

今回は関係者以外にはわからない内容ですみません。

現在販売されているオライオン社のAGシリーズ、ODKシリーズは最初からカーボン鏡筒になっており、OMC140もテレビュー・ジャパンサイトの写真は金属鏡筒ですが、Orion Optics UK のWebサイトはカーボン鏡筒に代わっています。これを見るとニュートン鏡筒もカーボン製に代わりそうな気がします。強度的にはその方がいいだろうし、近くにいる人の体温で筒内気流が発生するようなこともなくなります。

また、惑星観測には良さそうな笠井のNERO20cmニュートン鏡筒ももう手に入らないようです。そうなると、オライオンのミラーを買ってバックヤードプロダクツに作ってもらうか、オライオンのカーボン鏡筒25cmニュートンを期待して待つか。

今すぐほしいわけではないので、魅力的な鏡筒なり、ドブセットが出てくるのを待つことになります。お金さえあれば、いくつかの望遠鏡メーカーにあたって、オーダーメイドで作ってもらえばいいわけですが、それほどのものでもないので、ここは気長に待とうと思います。でも、本当に欲しいのはドブ形式の自動導入・自動ガイド経緯台です。

安くて大きい望遠鏡は、いくつかの選択肢の中から選んで買えるようになりました。30年前の望遠鏡市場とは別世界になり、それはそれですばらしいことです。でも、良いニュートン反射望遠鏡はなかなか買えなくなりました。10cmクラスの良い天体用双眼鏡も買えなくなりました。いまなら、どこかでそれらを発売してくれれば、多少高くても、団塊世代おじさんと40・50代おじさんが買ってくれるはずです。それと、タカハシμ300ぐらいまで載る自動導入経緯台も1ロット50台くらいなら簡単に売り切れます。そういうものを作って売ってくれる会社は・・・?

既存の天体望遠鏡メーカー・商社を考えると、どこもいろいろな意味で難しそうです。お金と知識と経験のある人がいる異業種からの参入やベンチャー企業が現れて、「ちょっと高いけど良いもの」の生産・販売を5年間ぐらいやってくれると、日本中のそれを待っていた人に行き渡ります。もしくは、1億円ぐらいのお金を持っている人が、その一部を昭和機械あたりに出資してそういうものを作らせ、ビクセンの販売ルートにのせると、それなりのリターンが得られそうな気がします。販売先は国内だけではなく、全世界です。だれかやりませんか。星好きな三井物産の社員とかが片手間にやってくれるのが一番いいと思います。

オーナー1・2は、いま、25cmドブソニアンを買う話で盛り上がっています。自宅に観測所を作る前に、お手軽に、でも、高解像度の惑星像を見ようとすると、25cmドブを買うしかない! という結論に達しました。「お手軽」という点では25cmまでです。でも、良くできたニュートン反射望遠鏡は高倍率をかけたとき、非常によく見えます。ですから、「良くできたニュートン反射鏡筒」を買わなければなりません。日本で普通に買えるものの中で、最も信頼できるニュートン反射はどれでしょう?

オーナー1・2は、いま、25cmドブソニアンを買う話で盛り上がっています。自宅に観測所を作る前に、お手軽に、でも、高解像度の惑星像を見ようとすると、25cmドブを買うしかない! という結論に達しました。「お手軽」という点では25cmまでです。でも、良くできたニュートン反射望遠鏡は高倍率をかけたとき、非常によく見えます。ですから、「良くできたニュートン反射鏡筒」を買わなければなりません。日本で普通に買えるものの中で、最も信頼できるニュートン反射はどれでしょう?25cmドブなら、かなり安い金額で買えるものが増えてきましたが、オーナー1・2の結論としては、テレビュージャパン扱いの英国オライオン社の250mm F6.3 高精度ミラー&Hilux増反射コートオプション付き、です。「WHITEY DOB」などに比べるとかなり高くつきますが、高精度を期待して買える製品としては、これが最も妥当と思われます。右の写真は、テレビュー・ジャパンのWebサイトからのコピーで、この鏡筒はF4.8です。

光害のある自宅で使うには、F4.8ではなく、F6.3でなければなりません。鏡面精度やコマ収差の点からもF6.3の方がいいでしょう。ただ、その場合、鏡筒が長くなるので、ドブとしては扱いにくくなります。特に、車での持ち運びや自宅での収納性という点で、鏡筒が2分割できた方がいいです。そうする場合、鏡筒を2つに切って、簡単で、かつ光軸の再現性がいい接続法を考えなければなりません。これは、考えればいくらでも接続方法があります。その中で、最も安くて最も簡単な接続方法で、昭和機械とかヨシカワ光器とかで作ってもらえばいいことです。その際、接続部分にスペーサーを挟んで焦点の筒外引き出し量を調整できるようにすると、高倍率での惑星もOK、双眼装置もOKとなります。

これは経緯台であることに意味があります。この鏡筒を赤道儀にのせてしまうと、鏡筒回転装置が必要になります。接眼部だけを回転させるか、鏡筒全体を回転させるか、方法はいろいろありますが、「お手軽」ではなくなります。

アクセスカウンターが40000を超えました。このサイトを見に来てくれる皆様、ありがとうございます。

アクセスカウンターが40000を超えました。このサイトを見に来てくれる皆様、ありがとうございます。40000という数字にはあまり意味がありませんが、いつ頃どのくらいのアクセス数だったのか、後日のための記録としてここに書いておきます。

なお、私はこの瞬間は見ていません。自分でこのWebサイトを見たときは4005?でした。右のカウンターの数字は偽造です。

昨日、しぶんぎ流星群を見るために自宅屋上で5時間に渡り夜空を見上げていましたが、空の明るさにガッカリでした。天頂はかろうじて6等星近くまで見えていると思いますが、南の45度以下は東京方面の光で全くダメ。北東は宇都宮の光で30度以下がダメ。東〜南東も街の明かりでダメ。暗いのは北から西方向だけ。ここに望遠鏡を置いて何を見る!?

もっと明るいところで頑張って観測している人や写真を撮っている人も大勢いるわけですから、贅沢かもしれません。しかし、自宅で何を見られるだろうと考えたとき、ここでは年間を通してシーイングが悪いことが多く、月・惑星・二重星などの分解能を要する観測には不向きです。星雲星団の観望もここでは無理です。・・・無理ではないのですが、ななつがたけ北天文台で空が最高条件のときにそれらを見てしまうと、光害のある空で同じ鏡筒で同じ天体を見ても、貧弱でつまらない像にしかなりません。天文台でも、透明度が7/10以下の時や細い月でも空にあるときは、同様に貧弱な像にしかなりません。「今夜はこの程度か・・・」と思ってガッカリするわけですが、天文台でこういう状況の時と自宅で最高の透明度の時が同じくらいです。

写真撮影は・・・というと、推して知るべしですが、私がメインにしているカラーCCDでのワンショット撮影(デジタル一眼での撮影)は無理です。やるとすれば、ナローバンドでのSAO合成なら文句なくできます。モノクロCCDで、普通にLRGB合成でも何とかなるでしょう。でも、そういう手間のかかることはやりたくないし、やったところで、出来た写真の使い道もないし。

ネガティブなことばかり並べてもしかたないので、出来ること、やって楽しいことは・・・

双眼装置を付けて、月を何分間でも何十分間でも眺め続けること。これはけっこう楽しいです。同じ天体を長時間眺め続けるのは、双眼装置がないと出来ません。片目を閉じているとすぐ疲れてしまいます。双眼装置で見る月は、地球の大気が揺れているのが立体的に見えて、常に違った揺れ方をしている月面を見ていると、シーイングの悪さも楽しめます。また、長時間見ていると、月の欠け際の山の頂上に光が当たっていくのがわかります。さっきまで見えていなかった山の頂上が、黒い影の中に白い点として光るのを見つけると、月は自転(公転)しているんだ! と当たり前のことに感動します。

月だけでなくその他の天体でも、ひとつの対象を双眼装置で長時間にわたって見続けるというのが、像は貧弱でもそれなりに見応えのある観望でしょう。月の写真なら、自宅なら晴れている限り、毎日撮れます。

自宅の庭は、まわりが家に囲まれているので、少なくとも2階の床の高さに望遠鏡を置かなくてはなりません。まわりに畑が多いため、地上ではホコリが多くてダメということもあります。観測所を作るとなれば、ななつがたけ北天文台と同じ構造の基礎と支柱を立てなければなりません(基礎はもっと簡単でいいですが)。鏡筒は現在あるものでいいとしても、赤道儀は買うことになります。数百万円のお金がかかります。純粋な観測所ではなく、1階を車2台分のスペースにして車庫兼物置兼作業場にすれば、大きくなってお金は余計にかかりますが、言い訳は立ちやすいでしょう。それにしても、それだけお金を使って、あまり星がきれいではないところに観測所を作る価値があるのか? ここでいつも思考が止まってしまいます。

何かご意見や、それでも自宅に観測所があればこれが出来る!というアドバイスがあったら教えてください。

この日、地表付近の風は、冬型がゆるんできたときだったので比較的穏やかでしたが、上空のジェット気流は最大級の強さで真上を流れていました。こういう状況では、TOA150だろうがAP130だろうが、元々TさんのところにあるミードのRC35cmだろうが、その能力を発揮することが出来ません。大口径望遠鏡ほど不利です。関東近辺では、シーイングの悪さは常に付きものなので、30cmクラスの望遠鏡がその能力を発揮できる機会は非常に限られます。年に10回あればいいと思った方がいいでしょう。口径15cmでも、冬の関東では分解能という点では宝の持ち腐れとなります。日本に、そして関東近辺に住む者の不幸です。

Tさんは今後、またすごい機材を買う予定だそうです。オーナー1・2とも、そんなものは使ったことないのに、Tさんの環境では、「それはもったいない」とか「それはやめた方がいい」とか思ってしまいます。自分の知識や他人から聞いた話からそう考えるのは間違いなのでしょう。とにかく、自分がいいと思うことをやってみて、ダメだったときに改良したりやり直したり。これを繰り返した人が本物のノウハウを習得し、最高の機材を手にできるのでしょう。金銭的に環境的にそれが出来る人は、理論的に間違っていることはダメですが、可能性があることはやってみた方がいいでしょう。幸い、望遠鏡関係は良いものであれば一生使えるので、何を買っても後々役に立ちます。

Tさん以外にも、楓林舎で良く会うNjさんも、比較的安いものですが次々に機材を買ってそれを実践しています。オーナー1は、自分で機材を買いあさることは出来ないので、他の人が新しいものを買った時は、その結果をぜひとも参考にさせてもらいたいと思っています。ダメだと思ってたけど、けっこう使えるじゃん! というのがときどきあります。

写真があまりきれいでなくてすみません。印刷用原稿の画面ハードコピーです。インクジェットの年賀はがきに印刷するときは、このくらいの濃さががちょうどいいようです。星像がヘンなのは、縮小率が半端だから。星の写真をWebに出すときは、縮小率を1/2,1/3,1/4など、きりのいい数字にしないとダメですね。

いつもここを見に来てくれている方々の期待に答えられていないかもしれませんが、今年も同じように更新していきます。よろしくお願いします。

お味噌、食べてますか? いきなり、星とは何の関係もない話です。

お味噌、食べてますか? いきなり、星とは何の関係もない話です。

先ほど(01時37分)、月が満月になりました。そういう時間にこれを書いてます。

先ほど(01時37分)、月が満月になりました。そういう時間にこれを書いてます。

先日の観望会で、良質な双眼鏡の威力を改めて痛感しました。「良い双眼鏡」の代表がキャノンの赤線入り防震双眼鏡であり、今はなきミヤウチの10cmフローライト対空双眼鏡です。キャノンの防震双眼鏡なら、お金さえあればいつでも買えますが、10cmクラスの良質な対空双眼鏡は市場から消えてしまいました。持ち運びを考えると現実的なのは10cmクラスの双眼鏡までです。近いものとして、天体用に便利な90度対空双眼鏡は、テレビュー扱いのBT70のみ。45度対空双眼では、笠井扱いのミヤウチコピーの「SUPER-BINO 100CL」かコーワハイランダープロミナー。市中在庫として、スカイバードに1台だけあるミヤウチBj-100iC45度対空双眼鏡 (以上、オーナー2調べ)。どれも値段が高くて買えないか、安いけど性能がいまいちなものばかりです。オーナー1所有のミヤウチの10cmフローライト45度対空双眼鏡(右写真)は、今となっては貴重な存在となりました。

先日の観望会で、良質な双眼鏡の威力を改めて痛感しました。「良い双眼鏡」の代表がキャノンの赤線入り防震双眼鏡であり、今はなきミヤウチの10cmフローライト対空双眼鏡です。キャノンの防震双眼鏡なら、お金さえあればいつでも買えますが、10cmクラスの良質な対空双眼鏡は市場から消えてしまいました。持ち運びを考えると現実的なのは10cmクラスの双眼鏡までです。近いものとして、天体用に便利な90度対空双眼鏡は、テレビュー扱いのBT70のみ。45度対空双眼では、笠井扱いのミヤウチコピーの「SUPER-BINO 100CL」かコーワハイランダープロミナー。市中在庫として、スカイバードに1台だけあるミヤウチBj-100iC45度対空双眼鏡 (以上、オーナー2調べ)。どれも値段が高くて買えないか、安いけど性能がいまいちなものばかりです。オーナー1所有のミヤウチの10cmフローライト45度対空双眼鏡(右写真)は、今となっては貴重な存在となりました。

エスティマハイブリッドのタイヤをスタッドレスに替えました。これは去年買ったタイヤで2シーズン目です。去年もこの頃に、天文台付近は初雪が降りました。初雪というのがけっこうな大雪になります。今年もそうなったようで、天文台に行くにはスタッドレスが必須の時期になりました。北国の人は当然でしょうが、関東以南の太平洋側に住んでいる人には信じられないことでしょうね。

エスティマハイブリッドのタイヤをスタッドレスに替えました。これは去年買ったタイヤで2シーズン目です。去年もこの頃に、天文台付近は初雪が降りました。初雪というのがけっこうな大雪になります。今年もそうなったようで、天文台に行くにはスタッドレスが必須の時期になりました。北国の人は当然でしょうが、関東以南の太平洋側に住んでいる人には信じられないことでしょうね。 以前にも黄道光について書いたような気がしますが、またその話題です。

以前にも黄道光について書いたような気がしますが、またその話題です。 ななつがたけ北天文台で動かしているソフトは次の通りです。

ななつがたけ北天文台で動かしているソフトは次の通りです。 双眼で使うときは、アイピースの直径が重要です。人間の目幅は最低で55mm程度ですから、アイピースの直径がそれ以下でないと使えません。イーソス13mmは私の周りの人たちはみんな大丈夫ですが、人によっては2本くっつけても目幅に入りません。最近のアイピースは高性能になってきて大変けっこうなことですが、それと共に直径が太くなってきています。特に長焦点アイピースは、使いたいものほど、太くて目幅に入りません。更に、双眼望遠鏡なら2インチバレルが使えますが、双眼装置の場合は31.7mmバレルです。31.7の長焦点アイピースというのは非常に限られます。以前はプローセル32mmが各社から販売されていましたが、最近見なくなりました。以前は、ミードに31.7のプローセル40mmがありました。2本買っておけば良かったと後悔しています。現在買えるものの中で良さそうなのは、タカハシのLE30とハイペリオンアスフェリック31mmでしょう。後者は2インチスリーブですが、見かけ視界が狭くなりますが、31.7スリーブを付けることもできます。

双眼で使うときは、アイピースの直径が重要です。人間の目幅は最低で55mm程度ですから、アイピースの直径がそれ以下でないと使えません。イーソス13mmは私の周りの人たちはみんな大丈夫ですが、人によっては2本くっつけても目幅に入りません。最近のアイピースは高性能になってきて大変けっこうなことですが、それと共に直径が太くなってきています。特に長焦点アイピースは、使いたいものほど、太くて目幅に入りません。更に、双眼望遠鏡なら2インチバレルが使えますが、双眼装置の場合は31.7mmバレルです。31.7の長焦点アイピースというのは非常に限られます。以前はプローセル32mmが各社から販売されていましたが、最近見なくなりました。以前は、ミードに31.7のプローセル40mmがありました。2本買っておけば良かったと後悔しています。現在買えるものの中で良さそうなのは、タカハシのLE30とハイペリオンアスフェリック31mmでしょう。後者は2インチスリーブですが、見かけ視界が狭くなりますが、31.7スリーブを付けることもできます。 TOA130に国際光器で「究極双眼装置」と言っているバーダーの双眼装置を付けて見較べました。はじめにLE30を付けて見たところ、「これ、いいじゃない!」と思いました。最近の広角アイピースと較べると、見かけ視界は狭いですが、覗きやすくて昔のアイピースを見慣れた人間には、覗いたときに安心感があります。そして、そこそこよく見えます。しかし、よく見ると7割から外側の明るい星の形が十字になります。視野内のコントラストもあまりいい方ではありません。でも、こんなもんでしょうね、と思いながら、31.7スリーブを付けたハイペリオンアスフェリック31に交換しました。第一印象、「こっちの方が遙かにいい!」

TOA130に国際光器で「究極双眼装置」と言っているバーダーの双眼装置を付けて見較べました。はじめにLE30を付けて見たところ、「これ、いいじゃない!」と思いました。最近の広角アイピースと較べると、見かけ視界は狭いですが、覗きやすくて昔のアイピースを見慣れた人間には、覗いたときに安心感があります。そして、そこそこよく見えます。しかし、よく見ると7割から外側の明るい星の形が十字になります。視野内のコントラストもあまりいい方ではありません。でも、こんなもんでしょうね、と思いながら、31.7スリーブを付けたハイペリオンアスフェリック31に交換しました。第一印象、「こっちの方が遙かにいい!」 「アルバム」のεのページに赤い散光星雲が入りました。大型望遠鏡で見るには適さない視直径の大きな散開星団も入りました。

「アルバム」のεのページに赤い散光星雲が入りました。大型望遠鏡で見るには適さない視直径の大きな散開星団も入りました。

上の写真はオーナー2のNP127双眼望遠鏡用のアイピース群です。

上の写真はオーナー2のNP127双眼望遠鏡用のアイピース群です。

デジタルの天体写真の画像処理をやっていない人やデジカメの理屈を知らない人は、「こんなに変わるものなのか!」と思われるでしょうが、上と下の写真は同じで何も違いません。

デジタルの天体写真の画像処理をやっていない人やデジカメの理屈を知らない人は、「こんなに変わるものなのか!」と思われるでしょうが、上と下の写真は同じで何も違いません。

21日に私の旋盤を紹介したついでに、そのほかの工具類も紹介します。

21日に私の旋盤を紹介したついでに、そのほかの工具類も紹介します。 天気予報が悪いにもかかわらず、週末、天文台に行ってきました。

天気予報が悪いにもかかわらず、週末、天文台に行ってきました。 22日の水曜日AM10時台に、仕事に行くため東北自動車道の下り車線に入りました。栃木−宇都宮間ですが、結構混んでいました。週に1・2回はこの時間帯に高速にのります。「今日は車がやけに多いなあ...」と思いながら、宇都宮インターの出口に向かいました。そうしたら出口が大混雑。ここでやっと、高速道路が混んでいた理由がわかりました。

22日の水曜日AM10時台に、仕事に行くため東北自動車道の下り車線に入りました。栃木−宇都宮間ですが、結構混んでいました。週に1・2回はこの時間帯に高速にのります。「今日は車がやけに多いなあ...」と思いながら、宇都宮インターの出口に向かいました。そうしたら出口が大混雑。ここでやっと、高速道路が混んでいた理由がわかりました。 私のところの旋盤です。

私のところの旋盤です。 新しい製品ではありませんが、この赤道儀はいいですね。オーナー2がこれ用のGPSユニットを買ってきて、取り付けてテストしてみました。これが13日の記述に出てきたものです。この赤道儀はテレビュー・ジャパンでしか買えないので、あまりメジャーではありませんが、搭載重量27kgという、このクラスの赤道儀が欲しい人にとってはタカハシよりもいいと思います。大きくて精度が良さそうな360枚の歯を持つウォームホイール、1・1/4インチサイズの両軸ステンレスシャフト、CNC切削加工の超硬質アルミ合金製筐体、軽量でセッティングが容易な構造、等々。移動観測者には最適です。写真の標準の三脚よりは、折り畳み式特注ピラーがいいです。オーナー2もそれです。

新しい製品ではありませんが、この赤道儀はいいですね。オーナー2がこれ用のGPSユニットを買ってきて、取り付けてテストしてみました。これが13日の記述に出てきたものです。この赤道儀はテレビュー・ジャパンでしか買えないので、あまりメジャーではありませんが、搭載重量27kgという、このクラスの赤道儀が欲しい人にとってはタカハシよりもいいと思います。大きくて精度が良さそうな360枚の歯を持つウォームホイール、1・1/4インチサイズの両軸ステンレスシャフト、CNC切削加工の超硬質アルミ合金製筐体、軽量でセッティングが容易な構造、等々。移動観測者には最適です。写真の標準の三脚よりは、折り畳み式特注ピラーがいいです。オーナー2もそれです。 これが今年、ずっと続いています。みなさまも身にしみていることと思います。今日もまた、なんでこんなにきれいな満月なのでしょう。この晴天はまだ続くようです。満月を見て楽しむためのノウハウを探す必要がありそうです。何かありますか?

これが今年、ずっと続いています。みなさまも身にしみていることと思います。今日もまた、なんでこんなにきれいな満月なのでしょう。この晴天はまだ続くようです。満月を見て楽しむためのノウハウを探す必要がありそうです。何かありますか?

今年の北日本では非常にめずらしいことですが、ななつがたけ北天文台は、10月2/3/4/5と3夜連続で晴れました。オーナー1は2/3,4/5、オーナー2は3/4,4/5と天文台にいました。二人とも二晩とも晴れたわけです。

今年の北日本では非常にめずらしいことですが、ななつがたけ北天文台は、10月2/3/4/5と3夜連続で晴れました。オーナー1は2/3,4/5、オーナー2は3/4,4/5と天文台にいました。二人とも二晩とも晴れたわけです。

27日土曜日は、私のこどもが通っている学校の文化祭でした。私はそこのPTA役員をやっているので、文化祭への協力としてPTA売店を出しました。フランクフルト150本、焼きそば460食があっという間に完売。焼き鳥1200本、団子&まんじゅう???パックも終了を待たずに完売しました。生徒や来場してくれた皆さんの食欲に感謝です。私は焼きそばを焼いていました。最大、一気に60食分焼きましたが、これはけっこう重労働でした(右写真 私は写っていません)。

27日土曜日は、私のこどもが通っている学校の文化祭でした。私はそこのPTA役員をやっているので、文化祭への協力としてPTA売店を出しました。フランクフルト150本、焼きそば460食があっという間に完売。焼き鳥1200本、団子&まんじゅう???パックも終了を待たずに完売しました。生徒や来場してくれた皆さんの食欲に感謝です。私は焼きそばを焼いていました。最大、一気に60食分焼きましたが、これはけっこう重労働でした(右写真 私は写っていません)。

星好きの人には「GARNET STAR」ならおなじみでしょうが、「GARNET CROW」は知ってますか? 「CROW」はカラスです。「ソルティーシュガー」に近いふざけた名前でしょうか。

星好きの人には「GARNET STAR」ならおなじみでしょうが、「GARNET CROW」は知ってますか? 「CROW」はカラスです。「ソルティーシュガー」に近いふざけた名前でしょうか。

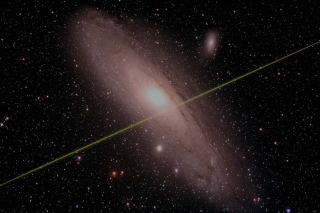

こちらは人工衛星です。大昔なら、こういう写真も珍しいということで天文雑誌に載った時代もありました。しかし、今は希なことではなく、結構たくさん写ります。夜間に飛ぶ飛行機が増えたようだし、人工衛星も大型化しています。こういうのが撮影直後のモニタに映し出されるとガッカリです。しかし、デジタルだからすぐに確認でき、ダメならもう一枚撮影、ということができます。面倒な時代でもあるし、便利な時代でもあります。

こちらは人工衛星です。大昔なら、こういう写真も珍しいということで天文雑誌に載った時代もありました。しかし、今は希なことではなく、結構たくさん写ります。夜間に飛ぶ飛行機が増えたようだし、人工衛星も大型化しています。こういうのが撮影直後のモニタに映し出されるとガッカリです。しかし、デジタルだからすぐに確認でき、ダメならもう一枚撮影、ということができます。面倒な時代でもあるし、便利な時代でもあります。

主鏡の35cmF4ニュートン望遠鏡の光軸がイマイチ、合っていません。

主鏡の35cmF4ニュートン望遠鏡の光軸がイマイチ、合っていません。

右上の写真はε180+SEO-COOLED40Dで撮影した網状星雲の一部拡大写真です。ご覧の通り、輝星に二重の(よく見ると四重以上の)ゴーストが出ます。これは赤外カットフィルターを交換したためです。標準状態では、ゴーストが出にくいように(?)フィルターが2枚入っています。それでもゴーストは出ますが、フィルターが1枚になったためこういう形のゴーストになるのでしょう。このカメラを使う限り、これは避けようがありません。気にいらない場合は、画像処理でゴーストを消すしかありませんが、それは偽造写真でしょう。

右上の写真はε180+SEO-COOLED40Dで撮影した網状星雲の一部拡大写真です。ご覧の通り、輝星に二重の(よく見ると四重以上の)ゴーストが出ます。これは赤外カットフィルターを交換したためです。標準状態では、ゴーストが出にくいように(?)フィルターが2枚入っています。それでもゴーストは出ますが、フィルターが1枚になったためこういう形のゴーストになるのでしょう。このカメラを使う限り、これは避けようがありません。気にいらない場合は、画像処理でゴーストを消すしかありませんが、それは偽造写真でしょう。 ると思います。

ると思います。

予想に反して、北関東・東北は、まだ晴れません。8月5日ぐらいにならないと梅雨は明けないようです。まともに晴れない毎日が、2ヶ月近く続くことになりました。地球温暖化によって、乾燥する地域と雨が多くなる地域ができてきますが、北関東以北は雨の多くなる地域になるのでしょうか。ここは、冬、使えない天文台なのに、夏まで晴れなくなったらどうしましょう。

予想に反して、北関東・東北は、まだ晴れません。8月5日ぐらいにならないと梅雨は明けないようです。まともに晴れない毎日が、2ヶ月近く続くことになりました。地球温暖化によって、乾燥する地域と雨が多くなる地域ができてきますが、北関東以北は雨の多くなる地域になるのでしょうか。ここは、冬、使えない天文台なのに、夏まで晴れなくなったらどうしましょう。 去年のペルセで思い出すのは、天文台近くの広場で明け方まで流星を観測していたら、天文薄明前にとても明るい黄道光が見えました。最初の夜は、やけに薄明はじまりが早いな・・・? と思ったのですが黄道光でした。この時期の東の空では、黄道がかなり立っているので、黄道光が明るく見えます。さらに、冬の銀河と交差するので、写真に写すと結構絵になります。撮影ポイントは、東が開けていて東に大きな街がないところ... 福島県と新潟県の県境付近の高い山の上、岩手県の太平洋寄りの山の上、風があって透明度が良ければ、その他の太平洋岸の丘の上でも可能でしょう。私には関係なくなりますが、紀伊半島の南寄りあたりとか。一番は小笠原でしょう。本物の(街の明かりや周辺減光ではない)黄道光がきれいに写せる場所というのは、日本中を見てもわずかしかなくなりました。

去年のペルセで思い出すのは、天文台近くの広場で明け方まで流星を観測していたら、天文薄明前にとても明るい黄道光が見えました。最初の夜は、やけに薄明はじまりが早いな・・・? と思ったのですが黄道光でした。この時期の東の空では、黄道がかなり立っているので、黄道光が明るく見えます。さらに、冬の銀河と交差するので、写真に写すと結構絵になります。撮影ポイントは、東が開けていて東に大きな街がないところ... 福島県と新潟県の県境付近の高い山の上、岩手県の太平洋寄りの山の上、風があって透明度が良ければ、その他の太平洋岸の丘の上でも可能でしょう。私には関係なくなりますが、紀伊半島の南寄りあたりとか。一番は小笠原でしょう。本物の(街の明かりや周辺減光ではない)黄道光がきれいに写せる場所というのは、日本中を見てもわずかしかなくなりました。  私がここ1年間ぐらいに撮った天体写真は、ほとんどTOA直焦点とε180EDでの星雲星団の写真だけでした。それはそれで、大口径望遠鏡での観望ガイドとして役に立っていますが、先日、小学校で天体関係の授業をやって、星座と月の写真を撮らなくては! と思いました。それと日周運動も。Webサイトを探しても、星雲星団の写真なら腐るほどありますが、それらの写真はごく少数しかありません。最近、星野写真というのは流行らないようです。星野写真ということば自体も死語に近づいたのでしょうか。星野写真を撮っても天文雑誌に入選しないから・・・という理由でしょうね。天体写真を撮っている人たちは、なんのために撮っているのでしょう。「自己満足のため」それに尽きるでしょうが、雑誌には絶対入選しなくても、「子供たちのために役に立つ天体写真」というものにも興味を持ってもらいたいと思います。天体写真の選者さんにも、選考基準に「天文学振興」という観点も入れてもらいたいものです。

私がここ1年間ぐらいに撮った天体写真は、ほとんどTOA直焦点とε180EDでの星雲星団の写真だけでした。それはそれで、大口径望遠鏡での観望ガイドとして役に立っていますが、先日、小学校で天体関係の授業をやって、星座と月の写真を撮らなくては! と思いました。それと日周運動も。Webサイトを探しても、星雲星団の写真なら腐るほどありますが、それらの写真はごく少数しかありません。最近、星野写真というのは流行らないようです。星野写真ということば自体も死語に近づいたのでしょうか。星野写真を撮っても天文雑誌に入選しないから・・・という理由でしょうね。天体写真を撮っている人たちは、なんのために撮っているのでしょう。「自己満足のため」それに尽きるでしょうが、雑誌には絶対入選しなくても、「子供たちのために役に立つ天体写真」というものにも興味を持ってもらいたいと思います。天体写真の選者さんにも、選考基準に「天文学振興」という観点も入れてもらいたいものです。 リッツ パワーシフトMS-001 ¥10290とリッツ ファイブスターMS−005 (5個セット) ¥19950を購入し、エスティマハイブリッドに取り付けました。

リッツ パワーシフトMS-001 ¥10290とリッツ ファイブスターMS−005 (5個セット) ¥19950を購入し、エスティマハイブリッドに取り付けました。

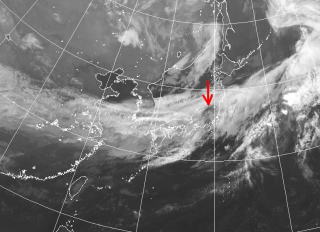

6月30日の夜、快晴を予想して天文台に行きました。日中曇が多かったのですが、日没後、いい感じに晴れ上がりました。「やった! 大正解。」と思ったら、それもつかの間、薄曇りになり、そのうち星が全部消えてしまいました。気象衛星写真では、快晴領域なのですが・・・

6月30日の夜、快晴を予想して天文台に行きました。日中曇が多かったのですが、日没後、いい感じに晴れ上がりました。「やった! 大正解。」と思ったら、それもつかの間、薄曇りになり、そのうち星が全部消えてしまいました。気象衛星写真では、快晴領域なのですが・・・ ななつがたけ北天文台の35cmニュートン主鏡は、将来、リッチークレチアンに発展可能なように、カセグレン主鏡と同じように中央に穴が開いています。また、F4と明るいため、斜鏡は偏芯した位置にあります。今更ですが、これの光軸を正確に合わせるにはどうしたらいいのでしょう。1本の光のレーザーを接眼部から入れても、主鏡の中央がないため返ってきません。そのため、主鏡裏側にあるふたの中心にマークを付けました。レーザーはその中心マークに当たっています。また、同心円や格子状のレーザーを接眼部の焦点位置から入れると、主鏡からの反射光が鏡筒と平行に出て行きます。これで斜鏡も主鏡も光軸が合ったかと思うと、星を見ると多少星像が乱れています。我慢できる程度なので、これまで放置してきましたが、これでなぜ光軸が合っていないのでしょう?

ななつがたけ北天文台の35cmニュートン主鏡は、将来、リッチークレチアンに発展可能なように、カセグレン主鏡と同じように中央に穴が開いています。また、F4と明るいため、斜鏡は偏芯した位置にあります。今更ですが、これの光軸を正確に合わせるにはどうしたらいいのでしょう。1本の光のレーザーを接眼部から入れても、主鏡の中央がないため返ってきません。そのため、主鏡裏側にあるふたの中心にマークを付けました。レーザーはその中心マークに当たっています。また、同心円や格子状のレーザーを接眼部の焦点位置から入れると、主鏡からの反射光が鏡筒と平行に出て行きます。これで斜鏡も主鏡も光軸が合ったかと思うと、星を見ると多少星像が乱れています。我慢できる程度なので、これまで放置してきましたが、これでなぜ光軸が合っていないのでしょう?

斜鏡セル全体を45度に傾けて台に置き、センターマークを外してオプティクリーンを滴下して広げていきます。広げるときは、レンズクリーニングペーパーなどを細い短冊状に切って、その下端を液に触れさせて引きずれば簡単に広がります。斜鏡の中央部はほとんど使わないので、センターマークのまわりを大きめに残して問題ありません。1時間ほどおいたら、これを剥がします。この時、爪楊枝が役に立ちます。爪楊枝で皮膜の端をひっかくと簡単に膜が剥がれ、鏡面に傷を付けることなく剥がせます。

斜鏡セル全体を45度に傾けて台に置き、センターマークを外してオプティクリーンを滴下して広げていきます。広げるときは、レンズクリーニングペーパーなどを細い短冊状に切って、その下端を液に触れさせて引きずれば簡単に広がります。斜鏡の中央部はほとんど使わないので、センターマークのまわりを大きめに残して問題ありません。1時間ほどおいたら、これを剥がします。この時、爪楊枝が役に立ちます。爪楊枝で皮膜の端をひっかくと簡単に膜が剥がれ、鏡面に傷を付けることなく剥がせます。 EOS40Dは、パソコン画面上でライブビューができるのがいいところです(普通の冷却CCDは当然できます)。拡大表示にすると別Windowが開き、拡大画面が出ます。ピント合わせはこれだけでできるかなと思ったのですが、1個の星で正確にピントを合わせるのは難しいようです。これは普通の冷却CCDと同じことです。正攻法でピントを合わせるには、ライブビューで大まかにピントを合わせて、その後、ピントを微妙にずらしながら露光を繰り返して、正確なピント位置を見つけるということになります。しかし、今回のテスト撮影ではそれは面倒なので、眼視で100倍ぐらいでかろうじて分離できる二重星を探して(明るくて密集した散開星団のほうがいい)、それをカメラの真ん中に入れ、星が2個に分離するピント位置を探しました。今回は、パソコン画面をルーペで拡大して見てピントを合わせましたが、もっとスマートにビデオドライバー側の機能で拡大表示するべきでしょう(今回のノートパソコンはそういう機能がありません)。偶然もあったと思いますが、これで結構よくピントが合いました。

EOS40Dは、パソコン画面上でライブビューができるのがいいところです(普通の冷却CCDは当然できます)。拡大表示にすると別Windowが開き、拡大画面が出ます。ピント合わせはこれだけでできるかなと思ったのですが、1個の星で正確にピントを合わせるのは難しいようです。これは普通の冷却CCDと同じことです。正攻法でピントを合わせるには、ライブビューで大まかにピントを合わせて、その後、ピントを微妙にずらしながら露光を繰り返して、正確なピント位置を見つけるということになります。しかし、今回のテスト撮影ではそれは面倒なので、眼視で100倍ぐらいでかろうじて分離できる二重星を探して(明るくて密集した散開星団のほうがいい)、それをカメラの真ん中に入れ、星が2個に分離するピント位置を探しました。今回は、パソコン画面をルーペで拡大して見てピントを合わせましたが、もっとスマートにビデオドライバー側の機能で拡大表示するべきでしょう(今回のノートパソコンはそういう機能がありません)。偶然もあったと思いますが、これで結構よくピントが合いました。

この双眼鏡、定価18万円ですが「

この双眼鏡、定価18万円ですが「 35cmニュートンの主鏡とε180EDの主鏡を洗いました。洗い方は「ノウハウ集」の「反射鏡の洗浄」の通りですが、それでも十分とは言えません。小さなゴミが、鏡面にのっているのではなく突き刺さっています。界面活性剤に漬けておけば浮いてくるような簡単なものではありません。それを取らなければなりません。今回は洗剤の液から取り出した後、自動車用の水アカクリーナーを吹き付けてみました。反射鏡表面の汚れは水アカに近いかなと思いそれにしました。使用上の注意に「ボディーに直接吹き付けてはいけない。タオルやスポンジに吹き付けてそれでこすれ」というようなことが書いてありましたが、布でこするわけにもいかないので直接、それも多量に吹き付けてみました。鏡面にシリコンコートがきれいに付いていれば、成分から考えて問題ないと判断しました。その上で、柔らかいハケで表面を軽くなでました。その後、すぐにシャワーで水洗い。そしてドライウエルへ。

35cmニュートンの主鏡とε180EDの主鏡を洗いました。洗い方は「ノウハウ集」の「反射鏡の洗浄」の通りですが、それでも十分とは言えません。小さなゴミが、鏡面にのっているのではなく突き刺さっています。界面活性剤に漬けておけば浮いてくるような簡単なものではありません。それを取らなければなりません。今回は洗剤の液から取り出した後、自動車用の水アカクリーナーを吹き付けてみました。反射鏡表面の汚れは水アカに近いかなと思いそれにしました。使用上の注意に「ボディーに直接吹き付けてはいけない。タオルやスポンジに吹き付けてそれでこすれ」というようなことが書いてありましたが、布でこするわけにもいかないので直接、それも多量に吹き付けてみました。鏡面にシリコンコートがきれいに付いていれば、成分から考えて問題ないと判断しました。その上で、柔らかいハケで表面を軽くなでました。その後、すぐにシャワーで水洗い。そしてドライウエルへ。 乾いたあと剥がしたらきれいにとれました。それが確認できたところで全面やりました。きれいになりました。これだったら、最初からオプティクリンで良かったのに。後から考えると、白いシミはカビだったかもしれません。

乾いたあと剥がしたらきれいにとれました。それが確認できたところで全面やりました。きれいになりました。これだったら、最初からオプティクリンで良かったのに。後から考えると、白いシミはカビだったかもしれません。

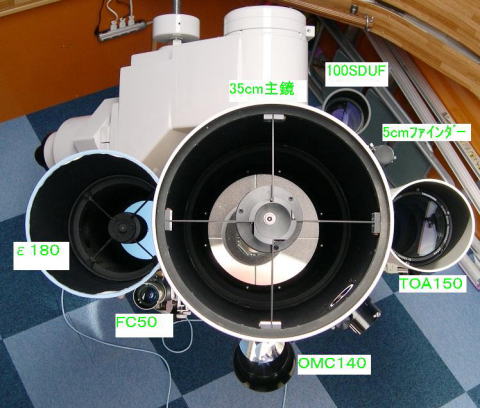

「つちのこ」というのは、天文業界では一般名詞になっているのでしょうか。ペンタックスの「100SDUF」(と100SDUF II)のことです。口径10cmF4の太くて短いアレです。本来、ファインダーを付ける部分にビクセン規格のアリガタ金具がついていました。取付方法がちょっと危なそうでしたが、とりあえず、すぐにでも天文台の望遠鏡に同架できます。天文台の望遠鏡も35cm主鏡にTOA150とε180ED、さらにOMC140でも贅沢なのにつちのこまでのってしまいます。すごいことになっています。

「つちのこ」というのは、天文業界では一般名詞になっているのでしょうか。ペンタックスの「100SDUF」(と100SDUF II)のことです。口径10cmF4の太くて短いアレです。本来、ファインダーを付ける部分にビクセン規格のアリガタ金具がついていました。取付方法がちょっと危なそうでしたが、とりあえず、すぐにでも天文台の望遠鏡に同架できます。天文台の望遠鏡も35cm主鏡にTOA150とε180ED、さらにOMC140でも贅沢なのにつちのこまでのってしまいます。すごいことになっています。 先週末前後に、3夜、天文台に行きました。初日は2時間ぐらいしか晴れませんでしたが、2夜目・3夜目は、ほぼ一晩中快晴になりました。4月1日に、春のおすすめ系外銀河リストを出しましたが、この3日間で、そのほとんどの写真を撮影することができました。「アルバム」の銀河と球状星団の写真がかなり増えました。

先週末前後に、3夜、天文台に行きました。初日は2時間ぐらいしか晴れませんでしたが、2夜目・3夜目は、ほぼ一晩中快晴になりました。4月1日に、春のおすすめ系外銀河リストを出しましたが、この3日間で、そのほとんどの写真を撮影することができました。「アルバム」の銀河と球状星団の写真がかなり増えました。