8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOPへ

趣味人から出ているSkyWatcherドブ、または米オライオンのGOTOドブが理想に一番近いですが、大型鏡筒が載せられる汎用自動経緯台という形で出てきてほしいところです。

国内メーカーでそれを作るプロジェクトがあったはずなのですが、どこに行ってしまったのでしょう。

オーナー1も双眼望遠鏡のM本さんもそういう架台が出てくるのを待っているのですが、国内メーカーでも海外でもいいですから早いところ、何とかしてもらいたいものです。

それが出るまでは適当な経緯台がないので、ビクセンのHFとか笠井のAYOとか、ユーハン/国際光器のT-REXとか、F2経緯台とか、このあたりを使うことになります。

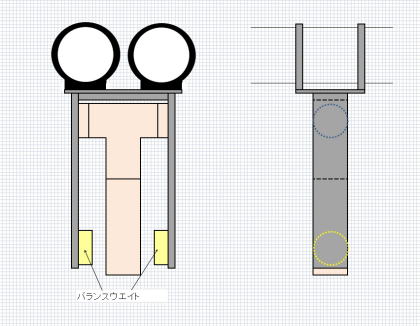

これらの中で、笠井のAYOdigi経緯台(導入支援装置「ArgoNavis」を装備したモデル)は丈夫そうだし、ArgoNavisが優秀だし、これを大型望遠鏡用のフリーストップ経緯台として使うのがいいと思います。これに大型鏡筒を1本または2本(双眼望遠鏡)載せる方法を紹介します。ほとんど実用新案だと思いますが、みなさんご自由にお使いください。

まず、経緯台本体から取っ手やArgoNavisコントローラの取り付け部をはずします。右下の図のようなプレートを作って取り付けます。左右の角度合わせは、左下の写真の左側の黒い部分にあるイモネジを回すと調整できます。

鏡筒の重さによってバランスウエイトを調整します。これがスライドできるようにするといいですね。上のプレートにはアリガタアリミゾを付けてもいいし、専用の双眼望遠鏡取り付けプレートを付けてもいいし。

フリーストップ経緯台というのは、低倍率の双眼鏡や望遠鏡で夜空を流して見るにはとても便利です。しかし、動かしたいだけ動いて、止めたいところでピタッと止まってくれないと役に立ちません。そのためにはまずバランスです。鏡筒がどこを向いても常にバランスする構造でなければなりません。それと可動部分の最大静止摩擦係数と動摩擦係数が大きく違わないこと。そういう構造の経緯台って少ないですね。

ペンタックスのPF65EDIIとコーワの往年の名機TSN-3Nプロミナーを比較して見ました。対象は最近雨ばかりなので昼間の風景です。

ペンタックスのPF65EDIIとコーワの往年の名機TSN-3Nプロミナーを比較して見ました。対象は最近雨ばかりなので昼間の風景です。PF65EDIIは対物がEDで口径65mm焦点距離390mm、対するTSN-3Nは対物がフローライトで口径77mm焦点距離420mmです。ちなみにPF65はシリーズの中でも収差補正はかなり高度らしいです。組み合わせるアイピースはPF65EDIIがXW20、TSN-3NがTS21WBという専用アイピースで、両者ともほぼ20倍です。

今回は松の枝や庭の花などを見たわけですが、第一印象としてPF65EDIIの視野全体の明るさと抜けの良さが際だちます。口径の大きなTSN-3Nよりも少し明るく妙に鮮やかに見えました。また、XW20との組合せでは歪曲も弯曲も非常に高度に補正されており、視野を移動させても違和感が全くありません。ただ、プロミナーはさすがにプロミナーです。色収差補正のレベルがPF65EDIIよりは明らかに上ですね。背景が曇った白い空に松の葉や電線というとても意地悪な対象を見るとよくわかりますが、PF65EDIIでは中心部でも色収差が残存しています。一方で、TSN-3Nは色収差が僅少です。両者で100mほど先の電線に止まっているキジバトを見ましたが、PF65EDIIは60倍で対象の輪郭が紫の縁取りがうっすらと見えるに対しTSN-3Nでは同倍率でもほとんど見えません。プロミナーの赤いラインはダテではないですね。さすがです。PF65EDIIで明るい対象を気持ちよく見るには40倍が限界かなと思いました。口径が65mmだしこれで十分だと思います。あくまでも「お遊び」ですが、ナグラー・ズームを使い195倍にしてみると焦点位置はハッキリわかりますし、視野が暗くなって逆に色収差が目立たなくなります。

ペンタックスPF65EDIIは驚くほど小さいし、お手軽だし、かなりバランスの取れた望遠鏡だと思います。覗いて楽しくなります。なによりも天体用アイピースがいろいろ使えるのはいいですね。テレビューのアイピースで絞り環の位置が6mmOut前後の製品は全て使えます。無限遠での合焦が確認されたのはラジアン、ナグラーType5-16mm、 ナグラーType6、ナグラー・ズームです。ただし、これらのアイピース合焦は遊びとしては面白いのですが、いずれもXWとの組合せには及びません。実用上打撃が大きく残念だったのはバーダーのハイペリオンズームがあと僅かで合焦しなかったことです。これはイタイ・・・。

PF65EDIIはこれ1台で済ませることのできる万能鏡筒ではありません。他に鏡筒を持っている人の3本目には良いかもしれません。もし私のもとに来るならならば、クルマの中に常時積みっぱなし、ベランダ出しっぱなしで使うと思います。XW20との組合せによる鮮やかな視野、見掛け視界が3.5度の正立像、これだけでも購入する価値があるかもしれません。実売価格が数倍になるZeissやLeica、Swarowskiはどうなんだろう・・・。ちょっと気になる。

9月中旬の連休にオーナーの知り合いが、手持ちの機材を車に積めるだけ積んで当天文台に来ます。この方、すごい機材を持っておられて、下の写真の望遠鏡達が来ます。これがどれほどすごいものかわかる方で、これを見てみたい、ななつがたけ北天文台も見てみたい、という方がいらっしゃったら楓林舎に宿泊予約していただいて、オーナー1にもその旨ご連絡ください。

ななつがたけ北天文台付近は秋の景色になってきました。ススキの穂が今が最盛期! という感じで開いています。そして秋の花が咲き始めています。

ななつがたけ北天文台付近は秋の景色になってきました。ススキの穂が今が最盛期! という感じで開いています。そして秋の花が咲き始めています。関東も南会津も8月20日・21日と寒かったです。前日までの最高気温35度の世界から、一気に気温20度の世界に行ってしまいました。19/20/21の週末、天文台にいましたが、雨!

秋雨前線が南に移動して、秋の空気の中に入ることを期待していたのですが、前線は停滞したうえ、反対に北に上がってしまいました。

しかし、雨が降っても楽しめるのが宿舎としている楓林舎のいいところで、今回もダイニングに高性能な双眼鏡やスポッティングスコープを並べて、見え方の違いを楽しみました。マニアックな世界ですね。

また今回、小さな双眼望遠鏡と大きな双眼望遠鏡製作計画が始動しました。

今後の展開にご期待ください。

世の中にははまったらなかなか抜けられない恐ろしい「沼」が幾つも好事家を待ち受けています。それは「レンズの沼」だったり、「アイピースの沼」だったり、そして富山天文学会会長氏もどっぷり首まで浸かっている「双眼鏡の沼」だったり・・・(氏はいろんな沼を楽しそうに泳いでいます)。中にはニュートン式反射を5cm刻みで収集してしまった方もいます。

世の中にははまったらなかなか抜けられない恐ろしい「沼」が幾つも好事家を待ち受けています。それは「レンズの沼」だったり、「アイピースの沼」だったり、そして富山天文学会会長氏もどっぷり首まで浸かっている「双眼鏡の沼」だったり・・・(氏はいろんな沼を楽しそうに泳いでいます)。中にはニュートン式反射を5cm刻みで収集してしまった方もいます。そして最近私がはまってしまったのは「アルミケースの沼」です。はじまりは弥陀ヶ原ホテルで見せられた双眼鏡用のアルミケースです。すごくかっこいい!! 作ったのはもちろん富山天文学会会長氏です。これであっと言う間にはまったわけです。早速オーダー先を教えてもらいました。どんな物が対象かと言えば、双眼鏡から90S赤道儀、Sky90双眼望遠鏡などなど。できあがったアルミケースはどれもすばらしいお仕事です。某国製廉価版とは比べようもありません。アルミケースが絶対必要かと言われると、そうとはなかなか言えませんが、精神の高揚のためには非常に効果が高いものです。まさに本末転倒ですがアルミケースを作るために赤道儀が欲しくなりました。

そしてXT12g(改)です。主鏡がどうだか心配でしたが、滑らかさは良いとは言えないものの精度は1/4λは十分にクリアーしており、これに関しては杞憂でした。この駆動システムはSky-Watcherシリーズとほぼ同等ですが、実にすばらしい。その特徴はなんと言ってもTracking modeでしょう。最初に鏡筒を水平にして北に向けるだけでOK(100均ショップの方位磁針を使用)。後は手動(もちろん電動微動も使用可能)で好きな天体を導入すると、ア〜ラ不思議、勝手に自動追尾します。XT12gのデフォルト・アイピースはEthos 17mmなので88倍で1.1度の視野になります。今回はこの状態で30分近く視野内に対象がとどまってくれました。これは実用性十分の追尾精度を発揮です。

一人で複数の対象を見る場合、自動追尾(自動導入ではない)があると本当に便利です。あっちに行ったり戻ったりがとても楽。このシステムが一般化されいろんな経緯台に導入されたら観望がとても楽になります。実際に使用してみないとこの便利さは実感できないかもしれませんが、革命的な経緯台システムです。それほど高いわけでもないし、一度だまされてみる価値は十分あります。と思ったら趣味人さんではほぼ売り切れ・・・。

そしてこのアダプターを介してSky90双眼望遠鏡をSXG-HAL130三脚に乗せた時に悲劇が起こったわけです。ビクセン純正HF経緯台ピラー部がアダプターの直径60mmの穴に入ったのはいいのですが、抜けない・・・。抜けない・・・。抜けない・・・! オーナー1に電話をかけるも通じず・・・。自宅の駐車場で片手でSky90双眼望遠鏡をぶら下げながら、もう一方の手でマイナスドライバーでこじること30分、やっと分離に成功しました。その間、駐車場を利用する人たちの好奇の目が辛かったです。

早速その日の夜にオーナー1の自宅を急襲し問題解決を図りました。そこで中心部の穴の径をノギスで測ると0.05mmほど小さいようです。ビクセンのカタログの写真を見てわかる通り、この中心の穴も白い吹きつけ塗装がされており、この塗料の厚さが原因と推察されました。では、三脚にはまり込む径45mmの出っ張りはどうなっているのかと裏返しにすると、なんと旋盤加工され地肌がむき出しです。多分同じような状況で三脚の穴に入らなかったので、そこは塗装後に旋盤加工したのだと思います。しかし、上側の穴はそのままの状態で製品にしているわけです。とりあえずオーナー1に旋盤でアダプターの穴の塗装を剥がす程度、削ってもらいました。その結果、何ら問題なく脱着が可能となっています。

それにしてもいい加減なアダプターです。ユーザーをなめているとしか思えません。もう一手間でまともな(当たり前の製品)になるのに、明らかな手抜きです。おそらく「大陸の高速鉄道事故を起こした赤いお国」製だと思いますが、以前と小売値は変わらないはずです。ビクセンさんにはしっかりとクオリティー・コントロールをしていただきたいものです。

実はもう一ついい加減なものがあります。それは新しいプレートホルダーSXです。以前の製品は旋盤加工がされており、真円がでていましたが、今の製品では真円がでていません。これは加工する時に本当に困ります。丸くないのでどこを基準にしたらいいのか・・・自前で旋盤加工して真円をださなければなりません。製品のクオリティーコントロールは、企業の良心はどこに行ったのでしょう。こんな時は何となくタイマーズの「ロックン仁義」を口ずさみたくなります。「古いヤツだと お思いでしょうが ちょっと言わせておくんなさい・・・」。

最近、望遠鏡や双眼鏡の話題ばかりで、自動車の話が出てきませんでしたね。天文台のサイトですから、車の話題はいらないのかもしれませんが、星と車とパソコンは3点セットのようなものだと思っています。「星」の中には、当然、望遠鏡・双眼鏡・カメラ・光工学・観測所などを含みます。さらに音楽とオーディオを入れて5点セットとも言えます。多くの皆様、そうでしょ?

最近、望遠鏡や双眼鏡の話題ばかりで、自動車の話が出てきませんでしたね。天文台のサイトですから、車の話題はいらないのかもしれませんが、星と車とパソコンは3点セットのようなものだと思っています。「星」の中には、当然、望遠鏡・双眼鏡・カメラ・光工学・観測所などを含みます。さらに音楽とオーディオを入れて5点セットとも言えます。多くの皆様、そうでしょ?私の知り合いのこちらのサイトなど、未完成ですがこれらすべてを網羅してますね。

http://www.ne.jp/asahi/hobby/yk/index.htm

自動車の話題ですが、Audi S4 は非常に快調です。日常の足として使い、また、スイッチが入った時のドライブを楽しむ車として、こんなに良い車は他にはありません。縦置きエンジン用クアトロシステムとデュアルクラッチトランスミッションは良くできています。

私のS4は1年半で3万km以上走りました。Audiの営業から、多くのAudiの「S」は1年に数千kmしか走らないと聞いています。なんでそんなもったいないことをするのでしょうね。Audiの「S」や「RS」は、走ってなんぼ、の車です。出来るだけたくさん走って、そのドライブフィールを味わう車で、車庫に飾っておく車ではありません。

S4の欠点は、これまでにも書きましたが、全く通気性がない本革シートのため、夏場は背中が汗びっしょりになってしまうことです。担当営業のAudi目黒にいるH田にも聞いてみましたが、根本的な解決法はないそうです。

とりあえずの解決策で一番簡単なのは、シートと背中の間にタオルを挟むこと。しかしこれは、短時間ならば効果がありますが、1時間以上運転するとタオルごとビショビショになります。オーナー1は、カー用品ショップで見つけた、直径1cm弱の玉をびっしり並て作ったパッドを間に挟んでいます。ないよりはマシ、という程度です。

これは、Audiだけではなく、すべての本革シート装着者に言えることです。高級な本革シートには、背中からエアーを吹き出す仕組みが付いているものもありますが、これはホールド性からいえば、あまりよろしくありません。

「レポート」のAudiS4の記述の中に、Audi目黒のH田を訪ねて行けと書いてありますが、本当に訪ね行ってくれた人がいたそうです。H田もオーナー1もちょっとうれしかったです。どなたか、赤のS4をを買って、3台で記念写真を撮りませんか。どこかの信号機の前で。

奥にFSQ85+SXが写っています。手前にあるのが趣味人で売っているGOTOドブです。これは25cm。写真を見ただけでは、スライドする3本足が弱くて光軸がずれるのではないかと思われますが、結構丈夫に出来ていて、固定する部分も工夫されていて問題ないようです。

奥にFSQ85+SXが写っています。手前にあるのが趣味人で売っているGOTOドブです。これは25cm。写真を見ただけでは、スライドする3本足が弱くて光軸がずれるのではないかと思われますが、結構丈夫に出来ていて、固定する部分も工夫されていて問題ないようです。これの自動導入・自動ガイドのアルゴリズムが良くできていて、アライメントもしないのに星を入れれば追いかけていきます。このときは月を入れたら20分ぐらい視野内にいました。星像もまともで不満はありませんでした。

観望会では、この2台を並べて置いておくのがベストなのではないでしょうか。

もちろん、個人でこの2台を並べて観望できれば楽しい時を過ごせると思います。

この2台は富山天文学会会長さんの持ち物です。自宅にお邪魔して見せてもらいました。

これ、操作性も見え味も見た目もベストマッチだと思います。

これ、操作性も見え味も見た目もベストマッチだと思います。観望会用望遠鏡はこれで決まり!

といっても、結構高価ですけどね。

観望会をやって、これでもか! というくらいきれいな星を見せてあげれば、その人が星好きになる可能性が高くなります。寝ぼけた星をいくら見せても星好きは増えません。観望会をやっている皆様、皆様の望遠鏡は、これでもか! でしょうか?

でも、これを観望会専用として買える人はいないでしょうが、自分で観望するときもお手軽でよく見えます。

オーナー1と一緒に立山にプチ遠征をしてきました。現地ではH谷さんに合流する手はずです。天気予報は悲観的でしたが、立山の空気と水と美味しいカレーにくわえて同好の士との語らいは、何物にも代え難いのであまり気にはなりません。

オーナー1と一緒に立山にプチ遠征をしてきました。現地ではH谷さんに合流する手はずです。天気予報は悲観的でしたが、立山の空気と水と美味しいカレーにくわえて同好の士との語らいは、何物にも代え難いのであまり気にはなりません。そして今回のメインディッシュは双眼鏡。いろんな双眼鏡が集まりました。口径42mmから56mmではZeiss はClassiC(ダハ&ポロ)、FL、Leica Ultravid、SwarovskiはFlag shipのEL Swarovisionと旧EL、Kowa Genesis、Canon LIS、変わったところではMeostar B1などなど。それにMiyauchi Bj100 iBF (Fluorite)、Sky90 EMS-BinoそれにNikon 20x120です。これだけ集まるとTOA130が霞んでしまう(H谷さんには感謝、感謝です)。予想通り晴れ間は雲の切れ間から少しだけでしたが、はくちょう座を中心とした天の川を大急ぎで堪能しました。弥陀ヶ原の微光星の多さとその光の強さは特筆ものですね。双眼望遠鏡の視野がいつもよりかなり賑やかです。

そうこうするうちに雲が厚くなり、最終的には大型双眼鏡(双眼望遠鏡)で雲のかかった月の入りを楽しむことになりましたが、これがすごい。ある意味、天の川よりもimpressiveです。水平線の下に(俯角です!)沈む月に雲がたなびき、「この世の最後が来たか!」とでも錯覚するような光景が広がります。私はキリスト教徒ではありませんが、黙示録の世界(?)です。何故こんなにも迫力があったのか・・・。それは全く揺るぎもせずにクレーターがハッキリ見えながらの月没だったからに他なりません。しかも、超低空なので「赤い月」です。はじめて目にする凄い光景でした・・・。

「赤い月没」に感動した後、場所を弥陀ヶ原ホテルのロビーに移して小型双眼鏡の味比べです。これだけ集まると見ているだけでかなり満足、というかシアワセです。花々が乱れ咲く野原に放たれた蝶々の気分です。この中からはどれを選んでも間違いではありません。でも何を観るのか?人のいなくなった深夜のロビーで見る物はたかがしれています。花瓶の花、照明の落ちた壁に掛かる絵画程度です。このような対象でもそれぞれの双眼鏡の特徴がよくわかるのでかなり楽しめます。2時間弱くらい3人で話しながら全てを見比べましたが、その詳細を全て明かすのはちょっとばかりヤボなので止めておきます。

結果、最高の像質の双眼鏡は・・・下馬評通りで、Swarovison 10x50でした。全くケチのつけようがありません。面白味に欠けるくらいすばらしい像です。これが出るまではZeiss Victory FLが最高だと思っていましたが、総合評価ではSwarovisionが凌駕しています。視野の明るさはZeiss Victory FLが優ると思いますが、Swarovisonは本当に良くできた双眼鏡です。現時点ではNo 1だと思います。ただ、これだけhigh levelだと自分にあった見え味を持つ双眼鏡を選ぶのもありでしょう。私の場合、昼間の風景と星空とに分けて選びたいと思います。

それと最後にもう一言、星が好きな人は双眼鏡を一台もって弥陀ヶ原ホテルに絶対に行くべきです。凝縮されたシアワセを味わえます。

写真はホテルのロビーのテーブルに並べられた双眼鏡とそのケース。手前にあるアルミケースが特注の42~56mm双眼鏡用。非常に良くできたケースで、この写真内に同じものが8個写っています。名札を付けないと持ち主も中身もわかりません! (オーナー1)

先月、立山の弥陀ヶ原に行きましたが、先週末、またオーナー1・2で行ってきました。

先月、立山の弥陀ヶ原に行きましたが、先週末、またオーナー1・2で行ってきました。標高2000mの高地ですから、透明度やシンチレーション悪化の要因の半分ぐらいは足の下に行ってしまい、晴れればすばらしいシーイングになります。

前回は全く晴れませんでしたが、今回は短時間でしたが晴れました。

弥陀ヶ原ホテルでは、土曜日の夜、宿泊客対象の「スターウォッチング」が行われています。それに便乗してというか、講師の先生の助手ということにして、薄明終了直後ぐらいの時間に、TOA130と持参した大型双眼望遠鏡で月と土星を見ました。月の高度はあまり高くなく、観望には条件がよくありません。

さらに、土星はかなりの低空にあり、通常なら観望できない高さでした。

しかしどちらも、望遠鏡の視野に入れてみるとほとんど揺れずに、きれいに見えていました。特に土星は圧巻でした。輪がシャープで、当然輪のすき間も見えるし、本体の縞模様も見えました。ジェット気流が上空や西側にいなかったこともありますが、これは高地のメリットです。そうしてみると、マウナケア山頂というのはすごいんでしょうね。

この日はさらにすごいものを見ました。弥陀ヶ原から西の地平線方向を見ると日本海です。西に沈む天体の多くは2000m下の海に沈みます。まもなく月没という頃、西の空には、地平線と平行に帯状の雲が出ていました。その中を月が通過していきます。それを大型双眼鏡で見ていると、その光景が怪奇映画に出てくる月と雲のようで、非常に不気味な光景でした。

さらに、地平線の上、月2個分ぐらいの範囲には雲がありませんでした。この日の月は、海の手前にある低い山に沈みましたが、沈んでいく過程をずっと大型双眼鏡で見ていました。この日は、地平線までシーイングが良くて、クレーターがはっきり見えたまま、月が沈んでいきました。双眼鏡の仰角は、本来はマイナスになっているところですが、大気による浮き上がりのため、ほぼ水平です。こんなところでシャープにクレーターが見えるなんて普通ならあり得ません。高地というのはすごいところです。

少しだけ見えた夏の銀河も圧巻でした。双眼鏡で天の川方向を見ると、たくさんの微光星が見えました。下界ではあり得ないくらいの星が見えていました。

「スターウォッチング」は途中で曇ってしまい、講師の先生の話とスライドで終わってしまいました。

その後、我々が持参した双眼鏡と講師の先生が持ってきた双眼鏡をホテルのロビーのテーブルの上に並べてみました。上の写真の通りです。これらの合計金額は数百万円になります。最も安い双眼鏡はオーナー1が持参したMeostar B1 8x56の11万円でした。これらなら、目をつむってどれかひとつを取ると、それがどれであっても当たりの双眼鏡です。

普通の双眼鏡は、スワロ、ツァイス、ライカ・・・、大型ではニコン、ミヤウチ、タカハシ+EMS、世界の名器がこれだけ集まるのはここだけだと思います。貴重なというか、お馬鹿なというか、こんな写真を撮って楽しんでいる三人でした。

久しぶりに晴れました。

久しぶりに晴れました。すかさず、仕事が終わった後、天文台へ。

ほんとに久しぶりの満天の星と天の川を見ました。こんなときは、空の一部しか見えないドームにこもって、アイピースの視野内を覗くよりも、屋外のリクライニングチェアに横たわって全天を眺め、時々双眼鏡で天の川の中を流して見るという方が楽しいですね。

Meostar B1 8x56を持っていったので、これをGITZO フルードビデオ雲台 G2380に載せ、楓林舎にある大型三脚を借りて持ち出しました。この双眼鏡は架台にしっかり固定して、安定した姿勢で見た方がいいでしょう。手持ちだとあっという間に疲れます。ただ、Meostar用の三脚アダプターは2分割で、簡単に架台から取り外せるのはいいですが、接続部分にアソビがあり、せっかく架台に固定しているのに、ここでがたつきます。

この双眼鏡、よく見えます。7x50と比べても、微光星の数がとても多い。口径の大きさと星像の良さを感じます。11万円ですから良く見えないと困りますが、20万円以上、中には30万円以上する欧州御三家の同クラス双眼鏡と比べれば安いと言えます。それでいて、欧州御三家と同等とまではいえませんが、直接比較できるだけの見え方です。全面フラットでスワロに近い見え方だと思います。

その後、ドームへ。今回はシンチレーションが大きかったこともあり、準備が面倒だったこともあり、写真撮影はやめて眼視低倍率で主だった天体を観望しました。

低倍率の場合、アイピースは超ワイドに限りますね。屋外で全天を見てきた後、見かけ視界の狭いアイピースを覗くと狭い世界に閉じ込められたような感じがします。初め、10cmと13cm屈折鏡筒にXW20を付けていましたが、狭さを感じてイーソス17とニコンNAV-17 HWに替えました。

イーソスとNAVはどちらがいいか? という議論もあった気がします。NAVの方が多少良く見えるように思いますが、この日はどちらがいいかと言われれば迷わずイーソスでした。接眼部の位置が変なところにいってしまって、安定しない体勢で覗く場合、像が良い悪いの問題ではなく、イーソスの方が明らかに覗きやすい。イーソスは目の位置をどこに置いてもとりあえず見えますが、ニコンは目の位置を一点に固定しないとブラックアウトしてしまって何も見えません。不安定な姿勢だとこれが難しい。

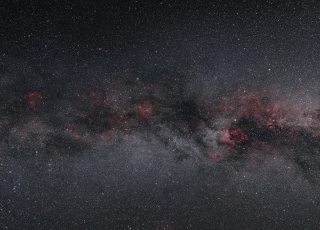

オルゴール赤道儀で天頂の天の川の写真を撮ってきました。 写真データ Canon EOS60D 14mm F2.8 ISO1600 露出3分

このところ、関東は天候不順ですね。毎日、梅雨空。

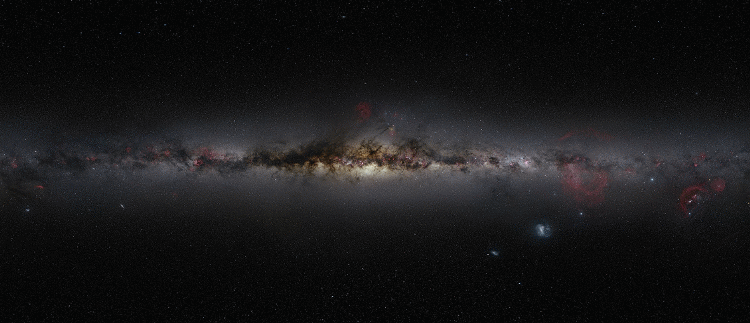

このところ、関東は天候不順ですね。毎日、梅雨空。星が見られないので、下に紹介したサイトの、銀河を中心にした写真を眺めています。これを見ていると、今度はこんな構図で撮ってみようかとか、こんな所に大きな散開星団があったんだぁ、今度双眼鏡で見てみようとか、いろいろな考えが出てきます。

とりあえず、季節がら、右のような構図で写真を撮ってみようと思います。

SEO-COOLED40D、または赤外カットフィルター改造X4に28mmレンズを付けると、こんな写真が撮れそうです。でも、自分で撮った写真より、こっちの方がずっといいでしょうね。

それがわかってて、何で自分で撮るのか?!

まともに同じ土俵で戦ったら、自分で撮った写真の存在価値などありませんから、フィルターなり露出時間なりをこれと違うものにして、オリジナルな画像を創るしかありません。

みなさんも、これよりオリジナリティーのある写真を撮ることに挑戦してみては...

http://media.skysurvey.org/interactive360/index.html

昔、N沢さんが銀塩写真でこんなの作りましたよね。それはそれで感動的にすごかったのですが、こちらはその比ではありません。技術の進歩はめざましい。

こんなのがあっても、それでも自分で天体写真、撮りますか?

オーナー2がキャノンの防振双眼鏡 BINO 10×42LIS とGITZO/ジッツオ フルードビデオ雲台 G2380を持って、オーナー1宅に来ました。

オーナー2がキャノンの防振双眼鏡 BINO 10×42LIS とGITZO/ジッツオ フルードビデオ雲台 G2380を持って、オーナー1宅に来ました。このジッツオの雲台はいいですね。これはフリーストップの手動経緯台です。これにMeopta社製Meostar B1 8x56を載せてみました。

雲台のフリーストップの固さは自由に調整できるし、きつくしても動きはスムーズ。折れ曲がったハンドルがついていますが、根本から回転できてこの向きは自由に変えられるし、反対側に付けることもできます。反対側の取り付け穴を利用してバランスウエイトシャフトを自作するのも簡単です。

これをピラー脚に載せるか、丈夫な写真三脚に付けてエレベーターを伸ばして使うと、双眼鏡用として便利です。スポッティングスコープや8cmぐらいまでの屈折鏡筒を載せても便利に使えるでしょう。これが3万円かそれ以下で買えます。雲台だけで3万円! は高いかもしれませんが、ハンドル付きで動きがなめらかなフリーストップ経緯台が3万円なら安くありませんか。

8x56の双眼鏡が、当然ですがブレることなく快適に使えました。

丈夫な写真三脚、この雲台、56mm双眼鏡。これだけ持って、空のきれいなところへ星を見に行くというのが贅沢な旅でしょう。ただし、春はダメです。

なお、キャノンの双眼鏡は防振の部分がクローズアップされますが、10×42LIS は光学性能もすばらしいもので、ツァイスやスワロなどにもあまり引けを取らない見え味です。

毎月5日の発行・発売日を心待ちにしていたものでした。最近でも内容に幻滅を感じたりしながらも購入したりしていましたが、2011年8月号を見てもう、ガックリです。言いたいことはいろいろありますが、見るに堪えない2つの記事をあげておきます。

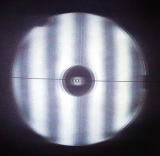

巻頭に近いp6 「双眼鏡で見よう」のコーナー。何ですか、あの写真と説明文の解離・・・。そう、あの丸抜きの「双眼鏡で見た天の川」の写真です。双眼鏡であんな風に見えるわけがない。なにがどう転んでも見えるわけありません。読者を馬鹿にしているのか、それとも惰性で記事を作っているだけなのか・・・。あまりにも現実と乖離しすぎています。さらに手抜きが明らかであるのが、その下の同じ丸抜きの写真2枚です。あの中の文字、読めますか?そう「M23」だの「干潟星雲」だのの文字です。私の文章も紙媒体に載ることがありますが、あんなにひどいキャプションはありえません。記事作成者は校正原稿を確認したのでしょうか?編集者は「恥」を知らないのか・・・。

さらにひどいコーナーがあります。前述のコーナーは内容的には全く面白くもありませんが、非常に不快になるだけで本を投げ捨てるには至りません。ところが、このコーナーに至っては本を投げ捨てたくなります。読者への「ストレステスト」か、とまで思わせます。もうどのコーナーか分かりましたか?そう、p35 「クルマでGON!」のコーナーです。前々からくだらないコーナーだと思っていましたが、今回はすごすぎる。例によって例のごとく対象車のカタログを持っていれば、記事から得るものは何一つありません。ただの個人の感想文です。私が許せないのはこの記事の作成者はカタログさえまともに読んでいないということです。しかもそれを臆面もなく記事に書いているところがあまりにも痛すぎます。クルマのシロートであるにもかかわらず、あまりにも傲慢な態度で記事を書いているという事実に非常に腹が立ちます。こんな記事を書いている暇があるなら写真のお勉強でもされたら如何でしょうか?

いずれにしても最近の天文ガイドの凋落ぶりには驚きます。ハッキリ言って星ナビの方がよっぽどマシです。天文ガイドは件の盗作事件についてほとんどスルーなのも呆れますが、記事のチェック機能が全く働いていないことは重大な問題です。おそらくチェックする能力を編集者が持っていないのだと思います。彼らは星座を知っているのだろうか?望遠鏡で星を見て感動したことがあるのだろうか?天体に関する本を読んだことがあるのだろうか?今月号を手にとって読んでみた後の素朴な疑問でした。

天文ガイドの存在意義は「読者の天体写真」だけですね。ここに自分が撮った写真を載せることに命をかけている人々に目標を与えていること。

しかし、その命をかけた天体写真すらも、昔からの天文ファンには軽く読み飛ばされてしまうページでしかありません。

かつてのT編集長のような、星や望遠鏡を十分理解したマニアックな人が、一般大衆でもわかる紙面を創っていた時代が懐かしい。

私は現在は「星ナビ」しか買いません。天文ガイドは「楓林舎」で読ませてもらう雑誌だと思っています。 (オーナー1)

関東地方では、梅雨が明けてからここ数日、すばらしく良いシーイングの日が続いています。「梅雨明け10日」とはよく言ったもので、安定した晴れが続き、シーイングも最高です。

関東地方では、梅雨が明けてからここ数日、すばらしく良いシーイングの日が続いています。「梅雨明け10日」とはよく言ったもので、安定した晴れが続き、シーイングも最高です。今は、月を見ても二重星を見ても、冬期には考えられないくらいきれいに見えています。月を高倍率で見るとクレーターがほとんど揺れません。また、この時期に天頂付近にある、こと座のWWスターを見ると、10cm鏡筒中倍率で、あまりにも簡単に分離します。こいつら、こんなに離れていたんだ! と思ってしまいます。テレビュー76鏡筒で見ても簡単に分離します。シーイングの悪い時期は、TOA130でやっと見えていた星なのに...

このシーイングの良さは、まだ数日は続きそうですね。

月が大きいのが困ったことで、今、長焦点鏡で写真を撮れば、その鏡筒の本来の能力を発揮できる時なのに。DeepSky系はダメですが、太陽と月は最高です。東に昇ってきた木星も。

太陽望遠鏡を持っている人は、太陽を見て、写真に撮って、一番いいときです。しかし、こちらも困ったことに昼間の外の暑さも最高です。

この翌日、10cm屈折160倍でアンタレスの伴星が見えました。ディフラクションリングに重なってちょっと見づらかったですが、はっきり見えていました。このくらいシーイングが良いと惑星を見ても楽しいですね。東に昇ってきた木星が、よく写った写真のように見えています。このくらいよく見えると、長時間眺め続けても飽きません。衛星の影が見ている間に移動していくのがおもしろい。

台風が気になります。台風通過時は一時的にシーイングが悪くなることもありそうです。台風を境にジェット気流の流れが変わるかも。

ここのところ数夜にわたり自宅のベランダで双眼鏡を2.8倍から10倍まで並べていろいろやっていました。x2.3 < x4 < x5 < x6 < x7 < x8 < x10の比較です。もちろん、防振双眼鏡は外しています。

表は私が持っている双眼鏡の一部を倍率順に並べたものです。最後におきて破りのISがあります。8倍が手持ちの限界と言いますが、これはあくまでも微光星が相手の時です。視野の中に明るい星があると、とたんに手振れが気になりアウトです。

手振れに関しては水色の6倍以下ならば何とかOK、緑の7倍は輝星が視野に入ると気になりますが、42mmの割には8.6度と広視界なので、個人の趣味も鑑みて、合わせ技で許容範囲とています。

結局手持ちで見えるのは頑張っても6倍以下です。

4倍になると明るく見える星も少なくなるし、手振れの影響が少なくなるのでさほど気になりません。瞳径を6mmと仮定すると4倍だと口径が25mm以下になります。5倍で30mm、6倍で36mm以下です。さらにこのような双眼鏡を使う場合、実視界があまりにも狭いとバカバカしくて見る気にもなれません。少なくとも8度以上です。この条件を満たす双眼鏡は現状では笠井super-View 4x22 EW 17度、ヒノデ A1 5x20 9.4度、ヒノデ B1 6x30 8度、勝間光学 6x30 8.5度くらいです(他にもないわけではないのですが、入手が面倒だったり、光学性能が?です)。

私の場合、双眼鏡の役割は星座・星列の確認と散開星団・明るめの星雲を主体とする天の川近辺の散策です。私個人の選択では前者に適合するのは広視界の笠井さん扱いSuper-View 4x22であり、後者はCanon 10x42 LISです。これらが中心でここにヒノデB1 6x30が加わる時がある程度です(もし、6x42のスペックの使用に耐える双眼鏡が復刻されたら間違いなく私は飛びつきます、Skipper、Skipper!)。世間の選択からはかけ離れているかもしれませんが、「どうしても輝星が視野に入った時のブレが我慢できない」のでこの布陣に落ち着いています。星空限定となると、こんなものではないでしょうか(Super-Viewでは昼間はおろか、月も見たらいけません、鬱になります)。Wide BinoやSuper-View 4x22が大幅に改良されたらいいのですが、そんな噂は聞きません。メーカーさんにはもっと低倍率双眼鏡を充実させていただきたいものです。 Zeiss FLやSwarovision、EDG等の超高級機で眺める星空の美しさ、星々の輝きの魅力も十分理解していますが、基本路線はISの恩恵を受けた42mmでいいかなと思っています(Canon LIS 12x56が実現されれば最高です・・・)。いろいろ双眼鏡を持っていても目玉は2つで双眼鏡を掛ける首も1つです。まぁ、他の双眼鏡はまさに趣味ですね。欧州御三家の最新機種やEDGの「美しい描写」には憧れはあるけれど、これらを趣味として楽しみことは私にとってはまだまだ長い道のりのようです(金銭的にも心の余裕も)。

これは双眼鏡で見なければ! と思って、Meostar B1 8x56 を持ってきました。南天のM8あたりから銀河に沿って、上にあがっていきます(M8より下は薄雲と街の光でほぼ何も見えません)。明るい星雲・星団が次々と視野に入ってきます。さすがに口径56mm、星がたくさん見えるし、星雲・星団もたくさん見えます。しかし、この双眼鏡の瞳径はちょうど7mm。このときの私の瞳は、周りの明るさのせいと年のせいで5mm程度しか開いてないと思います。さすが口径56mmと言いながら口径を無駄にしています。8x40ぐらいでちょうどいいはずです。8x56は、快晴の日にななつがたけ北天文台付近で使って、やっとその能力に近い性能を発揮できます。それ以外の時は口径を絞って見ているようなものです。しかしながら、双眼鏡の瞳径よりも目の瞳が小さいときは、覗きやすいというメリットはあります。

銀河に沿って流していき、視野内に星雲状天体が入ったとき、「これは何だ?!」と思っ

て、手を止めます。すると、視野内の星が手ぶれで動き回り、見づらくて仕方ありません。星雲状天体を注視しているときは手ぶれが気になる度合いが小さいですが、恒星を注視したときやたまたま視野内に明るい星があるときは、手振れが気になって仕方ありません。8倍の双眼鏡を手持ちは無理です。リクライニングチェアを出して寝ころび、双眼鏡の重さの一部を目の周りで受け止めて、手と目の4点支持で見てみましたが、やはりぶれます。そもそも56mm双眼鏡の重さを目の周りで受け止めるというのは無理! 目がへこみます。

て、手を止めます。すると、視野内の星が手ぶれで動き回り、見づらくて仕方ありません。星雲状天体を注視しているときは手ぶれが気になる度合いが小さいですが、恒星を注視したときやたまたま視野内に明るい星があるときは、手振れが気になって仕方ありません。8倍の双眼鏡を手持ちは無理です。リクライニングチェアを出して寝ころび、双眼鏡の重さの一部を目の周りで受け止めて、手と目の4点支持で見てみましたが、やはりぶれます。そもそも56mm双眼鏡の重さを目の周りで受け止めるというのは無理! 目がへこみます。私個人の意見ですが、倍率8倍以上の双眼鏡を手持ちで見るのは無理! 気分が悪くなるかイライラします。

たまたま自宅にミヤウチの5x32がありました。こちらで見ると手ぶれはほとんど気になりません。倍率が5倍だからか、実視界が13度以上あるからか(きっと両方)でしょう。手持ちで星を見るなら、倍率は6倍以下でしょうね。瞳径が約6mmになる6x35か5x30、4x24が理想でしょう。しかし、そういう双眼鏡って、ありませんね。

双眼鏡屋さんに提案です。6x35、5x30、4x24の双眼鏡を作ってください。小型で軽くて広視野。値段は高くてもいいですから、それに見合う高性能なもの。さらに見た目、高級そうなやつを。写真のミヤウチ5x32のような、でかくて重くて操作性の悪いものは、いくら光学性能が良くても論外です。

とはいえ、瞳径が大きくて筐体が小さいって無理でしょうか。

「小さい」ではなく「軽い」だったら?

できたとしたら、それを歌舞伎座やオペラ、演劇などを上演するホールのチケット売り場の隣にブースを置かせてもらって、そこで販売してください。海外のオペラ座でも同様に販売してください。かなりの数、売れますよ。同じものを天文ファンにも売ってください。商売として十分成り立つはずです。

V社のI 藤さん、これ、見てますか。あなたが一番近いはずですよ!

Zeiss 7x42&8x56 Dialytは有名な双眼鏡で、「毒」のある見え味です。中心部の描写に命をかけている、まさに見つめる双眼鏡です。すっきり感ではMeostarB1 8x56に負けていますが、中心部の色収差はこちらの方が小さいようです。でもこの双眼鏡はそんなことはどうでもいいのです。とにかく鮮やかに見えます。そこらに咲いている花の「色」がはっとするほど美しく描出されます。なぜだかよく分かりませんが、とにかく色が濃く見えます。これは同シリーズの7x42と同じです。他の双眼鏡と並べてみるとその違いはハッキリします。「カルメン」みたいな双眼鏡です。はまったら抜けられなくなります。凄く魅力的ですが、普通は星空に向かないと思います。

Meostar B1 8x56(写真 左)はすっきりとした見え方です。とはいっても中心部の色収差はZeiss 8x56 Dialytよりも多目です。歪曲も若干ありますが、気になりません。普通によく見えるよくできた双眼鏡です。コーティングは秀逸だと思います。対物側から覗くとレンズが無いような感じに見えます。少なくとも値段相応の光学性能は十分あります。オーナー1も納得していました。8x56が超高級機種(Zeiss

FL, Nikon EDG, Leica Ultravid)以外にはシュタイナーくらいしかない現実を考えると大切な選択肢です(その他にはミノックスやビクセンの輸出用アトレック?も有りますが少数派)。さらに、対物側にネジが切ってあります。まだ確認していませんが、フィルターが付くかもしれません。

Meostar B1 8x56(写真 左)はすっきりとした見え方です。とはいっても中心部の色収差はZeiss 8x56 Dialytよりも多目です。歪曲も若干ありますが、気になりません。普通によく見えるよくできた双眼鏡です。コーティングは秀逸だと思います。対物側から覗くとレンズが無いような感じに見えます。少なくとも値段相応の光学性能は十分あります。オーナー1も納得していました。8x56が超高級機種(Zeiss

FL, Nikon EDG, Leica Ultravid)以外にはシュタイナーくらいしかない現実を考えると大切な選択肢です(その他にはミノックスやビクセンの輸出用アトレック?も有りますが少数派)。さらに、対物側にネジが切ってあります。まだ確認していませんが、フィルターが付くかもしれません。Leupold 8x32 Golden Ring(写真 右)は一言で言えば非常に優秀な双眼鏡です。色収差では最新のZeiss Victory FL 8x32に負けますが、操作性を含め良くできた双眼鏡だと思います。対物側にネジが切ってあり、フィルターの取り付けが可能です。焦点深度が浅めで重量が重いのが玉に瑕ですが、これさえ許容できたらお勧めの機種だと思います。大型カメラ店で比較しましたが、8x32では

Zeiss FL > Leupoid GR > Swearovski ELの順でした(Swarovisionがこのクラスに参入したら順番はまた入れ代わると思いますが・・・)。

この機種がディスコンとは・・・悲しい限りです。

双眼鏡の倍率について少しだけ。50倍とか100倍は論外としても、星空が対象で手振れ機構無し・手持ちの場合、何倍が適当でしょうか? 対象は面積を持つ「モノ」ではなく手強い「点像」の星です。手振れを考えると手持ちの限界は8倍だと思います(私の場合は42mmで8倍は少し辛くなる)。8倍となると寝転がって接眼部を眼窩で支えて何とか点像の星が見えるといった感じです。最低倍率は現在のラインナップからも6倍だと思います。これ以下はかなり特殊な部門になります(私は好きですが・・・)。口径はというと、重量からどう頑張っても普通の人は56mmが限界だと思います。70mmの双眼鏡にはあこがれますが、たとえ寝転がっても持続的に観望することは困難です。眼窩で支えても無理。星空を普通に楽しめる最低口径は30mmくらいでしょうね。そして実視界は6度以上。これ以下の実視界は望遠鏡の領域とかぶってきます。つまりメジャーな製品に限ると倍率は6,7,8倍で口径は30mm、32mm、42mm、50mm、56mmの組合せになります。

さらにここに瞳径もファクターとして入れるとさらに絞られます。アマチュア天文愛好家の高年齢化と光害による浸潤を考慮すると「瞳径7mm」は幻想です。我々の瞳径は暗い空の下で思いっきり開いてもせいぜい6mm程度ではないでしょうか。瞳径は6mm以下、これが現実です。瞳径6mm以下で計算すると、口径30/32mmで6、7、8倍(8x32mmでは瞳径が4mmと小さくなります)、42mmで7、8倍(8倍は辛い・・・)、50/56mmでは手振れとの兼ね合いで8倍で妥協するしかありません(私にとってSwarovisionをあきらめるいい口実)。この条件を満たす双眼鏡で欲しくなるものは意外と少ない。さらに、私はさらに手振れがし易いので口径42mm以上の限界を7倍とするとすごく少なくなります。ここで防振双眼鏡のことを考えるのは反則かもしれませんが、キャノンがLISで56mm 10倍、実視界6度(アイピースの見掛け視界60度)、重量1.2kgのスペックで作ったらそれが星空観望に理想の双眼鏡になるでしょう。12倍ならばもっといいけれど、さすがに双眼鏡で諸収差が高度に補正され、周辺までキレイな点像で実視界6度以上を実現するのは大変なことだと思います。

あぁ、それにしてもSwarovisionには憧れる・・・・・

梅雨が明けました。梅雨入りも梅雨明けも例年よりかなり早かったようですね。

梅雨が明けました。梅雨入りも梅雨明けも例年よりかなり早かったようですね。梅雨が明けたらいきなり暑くなり、夜は晴れるようになりました。しかし、北関東の夏の夜の天気は良くありません。南風に乗って都心の暑い空気が北関東に押し寄せてきて、山にぶつかって上昇気流を作ります。夕方はそれが雷の元になります。夜になると弱くなりますが、上空に薄雲が残ります。夏の夜の快晴というのはほとんどありません。

そのため、山の向こう側の南会津に逃げ出すわけです。しかし、梅雨明け直後はそれが弱まるのか、北関東でも晴れる可能性が高くなります。梅雨が明けた9日・10日の夜、晴れました。と言っても、やはり、透明度は良くありません。薄雲が時々流れていく天気でしたが、天の川が見えました。透明度の良くない空で天の川が見えるなんて、近年、無かったことです。

震災後の節電で空が暗くなりました。その恩恵を受けているのでしょう。自宅で天体写真を撮ることなど考えもしませんでしたが、ちょっと天の川を撮ってみようか、という気になりました。

写真データ

Canon EOS60D 14mm F2.8 ISO800 露出60秒 固定撮影

右の写真は天頂の銀河です。肉眼では、これをやや薄くした感じです。もちろん、星はもっと少ないです。いずれにしても、自宅で肉眼で夏の銀河が見えて、広角レンズで写真が撮れるというのは画期的です。この空の暗さがずっと続いてくれたらいいし、場合によってはさらに暗くなることもあり得ます。

日本中どこでも、天の川が普通に見えるようになってもらいたいものですね。

10日になったばかりの時刻ですが、今、晴れてます。薄雲があって星が見えるのは天頂方向だけですが、なんと! そんな中で栃木県栃木市で天の川が見えています。カシオペアからわし座あたりまでつながって見えています。ここで天の川が見えるのは、冬の乾燥した快晴の夜に、ぎょしゃからふたごあたりの冬の銀河です。夏の銀河は、冬の銀河よりずっと濃いので見えても良さそうですが、北関東の夏の夜は天気が悪いこともあり、なかなか見えません。それが雲がある中、見えるというのは、節電で空が暗くなった賜物でしょうか。

10日になったばかりの時刻ですが、今、晴れてます。薄雲があって星が見えるのは天頂方向だけですが、なんと! そんな中で栃木県栃木市で天の川が見えています。カシオペアからわし座あたりまでつながって見えています。ここで天の川が見えるのは、冬の乾燥した快晴の夜に、ぎょしゃからふたごあたりの冬の銀河です。夏の銀河は、冬の銀河よりずっと濃いので見えても良さそうですが、北関東の夏の夜は天気が悪いこともあり、なかなか見えません。それが雲がある中、見えるというのは、節電で空が暗くなった賜物でしょうか。早速、最近買ったMeoptaの8x56双眼鏡で星を見てみました。日本では知らないブランドですが、チェコ共和国製。笠井トレーディングで11万円。

星像がシャープでけっこうよく見えます。明るい星が視野の最外周に行くと三日月型に歪みますが、視野の9割程度は点像です。さすがにレンズ径56mm・瞳径7mm、明るい。多少手ぶれしますが、ここまでなら許せる範囲内。本体は持ちやすいし、重さもここまでなら許せます。これ1台だけ見れば、手持ちで見る大型双眼鏡はこれでいいかなと思いました。値段が2倍する海外有名ブランドの双眼鏡と見較べてしまうと、多少の差は出るでしょうが、見え味がこれくらいならば不満はないと思います。

前後のキャップは必要最小限。ピント調整は普通にできますが、左右の視度調整はやりづらい。星用ならば、一度調整すればそれでいいので問題ないですが、複数の人で順々に見るときは不便です。

ストラップとソフトケースは付属していますが、付属のストラップがおおげざなので、余っていた Canon EOS のストラップを付けました。見た目、「キャノンがこんな双眼鏡を出してたんだ~」という感じです。後でわかりましたが、付属ストラップはツァイスと同じものでした。

この日の午後、オーナー2が Zeiss ClassiC 8x56 と Leupoid 8x32 他を持ってオーナー1宅に来ました。彼も見較べたくて仕方なかったようです。

この日の午後、オーナー2が Zeiss ClassiC 8x56 と Leupoid 8x32 他を持ってオーナー1宅に来ました。彼も見較べたくて仕方なかったようです。Meopta B1 8x56 と Zeiss ClassiC 8x56 をそれぞれ三脚に載せてサイドバイサイドで地上の景色を見てみました。

Meoptaは、色収差が多少あるのと歪曲収差が大きいですが、星の場合、歪曲はどうでもいいのでこれは問題ありません。色収差は地上の景色なら問題ありませんが、星の場合、明るい星の色が不自然に感じることがあります。しかし、Zeissと見較べても、Meoptaのほうがすっきり明るく見えて、自然な色合いで、ほぼ視野全体がフラットな見え方です。 Zeiss ClassiCは中心像は非常にシャープですが、周辺に行くに従って乱れてきます。色も鮮やかすぎる感じです。長短ありますが、これはハイレベルな競争で、どちらも安い双眼鏡と較べれば遙かによく見えます。オーナー1はNeoptaの方がいいかなと感じました。NeoptaはZeissの半額です。海外で買ってもそのくらいなので、笠井さんも良心的な商売をしてますね。オーナー2もこれは「買いだ!」と言ってます。

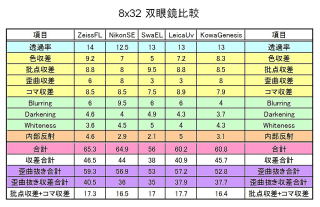

下の比較表を見てもわかる通り、双眼鏡の場合、すべての収差を同時に補正することは不可能なので、どれを犠牲にしてどれを重視するかという設計ポリシーが重要です。8x56というスペックの場合、ほぼ、星用となりますからMeopta B1 8x56 の設計は妥当です。

8x56という双眼鏡は、手持ちで星を見る場合の最大サイズで、倍率(手ぶれ)も重さもここまでなら許せます。しかし、このスペックの双眼鏡は選択肢がわずかしかありません。明らかによく見えそうなのは、ツァイス、ライカ。しかし高い!。シュナイダーもあるけど、よく見えるのか・・・?

そこへこのNeoptaというのはいい選択肢かもしれません。

星用として双眼鏡を1台持つ場合、最も良さそうなのが 7x42 というスペック。これも選択肢が少ない。さらに、良さそうなものはほとんどが実売20万円程度。Neoptaにも7x42があって、8万円程度で買えそうです。笠井さんにはこちらも販売してもらいたいところです。

オーナー2が持ってきた Leupoid 8x32 。これは32mmにしては大きくて重いですが、持ちやすくてよく見えて、光学系以外の部分の作りもたいへん良くできています。プロが作った双眼鏡という感じでした。

望遠鏡や双眼鏡の見え方を数字のみで云々かんぬんと論ずるのは、まさに「机上の空論」かもしれません。富山のHさんのように天の川などの星空を対象に双眼鏡の見え方を比較することが本来だと思いますが、それをしかも超高級双眼鏡で実現できる人はほんの一握りだと思います。というわけで、ネットの海を渉猟していた時に見つけたデーターで軽い思考実験をしてみます。データーの出所は

allbinos.com です。20項目以上の詳細な比較が数十種類の双眼鏡で行われています。スコアリングの客観性もかなり高いと推察します。ここから今回は8x32mmの興味がある機種のスコアの一部を抜き出して表にしてみました。

望遠鏡や双眼鏡の見え方を数字のみで云々かんぬんと論ずるのは、まさに「机上の空論」かもしれません。富山のHさんのように天の川などの星空を対象に双眼鏡の見え方を比較することが本来だと思いますが、それをしかも超高級双眼鏡で実現できる人はほんの一握りだと思います。というわけで、ネットの海を渉猟していた時に見つけたデーターで軽い思考実験をしてみます。データーの出所は

allbinos.com です。20項目以上の詳細な比較が数十種類の双眼鏡で行われています。スコアリングの客観性もかなり高いと推察します。ここから今回は8x32mmの興味がある機種のスコアの一部を抜き出して表にしてみました。私の興味がある9項目のデーターをこねくり回しています。合計は9項目全て、収差合計は色収差・批点収差・歪曲収差・コマ収差の合計です。私は歪曲収差はさほど気にならないので(対象が星空なので)これを除いた合計をそれぞれ出しています。さらに批点収差とコマ収差の補正に興味があったのでこれを算出しています。最後はこのサイトの全ての項目の総合計とその%です。

結果は表のごとくです。このクラスにはまだSwarovski Swarovisionの襲来がありませんが、Zeiss FL恐るべし。他のクラスではZeiss FLは歪曲収差の補正をある程度犠牲にしていますが、このクラスでは比較的上手く補正しているようです。Nikon SEは1995年発売ですが、最新のダハ型を相手にかなり健闘しています。今のニコンの技術でポロ型のSEをリファインしてくれたら、そしてそれが防水だったら・・・と思うのは私だけでしょうか。

今年も七夕になりました。星好きの人は、この日こそは!という感じで、レーザーポインター片手に一般人を集めて星の話をしたいところです。でも、本州では梅雨の真っ最中。まず晴れません。

今年も七夕になりました。星好きの人は、この日こそは!という感じで、レーザーポインター片手に一般人を集めて星の話をしたいところです。でも、本州では梅雨の真っ最中。まず晴れません。本来の旧暦の7月7日ならば、梅雨が明けてきれいな天の川が見えている季節なのに...

旧暦の行事をそのまま現在の暦に当てはめてしまったのは大きな間違いです。

もっとも、晴れたところで多くの街では、空が明るくなってしまって天の川が見えません。見えないのに、「天の川の両岸に・・・」と話をしたところで、聞いている一般人は、何のことやら実感がわきません。天の川が見えないところで七夕の話をするのは無理でしょう。

南会津の楓林舎か立山の弥陀ヶ原ホテルにでも行ってみてください。

どうせ晴れないので、こんなスライドを見せながら織姫と彦星の話をすることになります。この場合、ベガとアルタイルだけに絞って話をすればいいのに、星の知識がある人は、「夏の大三角」とか言って、デネブまで話に入れてしまいます。

聞いている人は、「空にも三角関係があるんだぁ~」と、妙にリアルな世界に行ってしまいます。

ななつがたけ北天文台あたりは、とりあえず晴れれば、この写真程度には銀河が見えます。快晴なら説明の必要がないくらいクッキリと天の川が見えます。

そういう空の下で、よく見える双眼鏡で天の川の中を流して行くと、大口径望遠鏡とは別の美しい世界があります。

「よく見える双眼鏡」ってなんでしょうね。スワロフスキー、ツァイス、ライカ、最低でもニコン。別な意味でキャノンの10×42 L IS WP 防振双眼鏡。

このあたりでしょうね。・・・と言いながら、Meostar B1 8x56 を買ってしまいました。最近、笠井トレーディングで売り出したあれです。興味のある方もいるでしょう。とりあえず、人柱になってみました。夜景をちょっと見ましたが、悪くはないですよ。先になるかもしれませんが、前記のよく見える双眼鏡たちと見較べて、レポート書きます。失敗したくない人はそれからでも・・・

入選したのはオーナー1でも2でもありません。立山でお世話になった富山のお友達です。

入選したのはオーナー1でも2でもありません。立山でお世話になった富山のお友達です。「雪の大谷」の底から撮った写真が天文ガイドに入選しました。1ヶ月前に「雑誌に載るかも」と書いたやつ。予定通りですね。

これが入選しないわけないですよ。今までに見たことない写真でしょ。

そもそも、夜中にここに行けるのはごく限られた人だけです。一般の人が同じ写真を撮りたければ、室堂の「ホテル立山」に泊まり、赤道儀を担いで歩いて行くしかありません。でも、ホテルの玄関から5分ぐらいで行けると思います。標高2500mなので息、切れますが。

また、雪の大谷の中ならどこでもいいわけではありません。北極星が見える位置を探して赤道儀を設置しなければなりません。夜中は車が来ませんから、道の真ん中で大丈夫です。

一度、この写真を見てしまえば、同じ写真を撮りに行くことはできますが、最初にこれを撮ろうと思った発想、美学、哲学・・・

CANP'11のK坂さんの話を思い出します。

写真の向きはこっちの方がいいですよね。

昼間はこんな感じのところです

オーナー1はなんと!CAN(CCD Astronomy Network)のメンバーだったのです。数年前に入会しただけで、たまに掲示板を見る以外何もしてませんでしたが。

オーナー1はなんと!CAN(CCD Astronomy Network)のメンバーだったのです。数年前に入会しただけで、たまに掲示板を見る以外何もしてませんでしたが。今年のCANPは東京で開催されることと実行委員長が知り合いだったのとで、行ってみることにしました。オーナー1は、天体写真撮影や画像処理をガンガンやっている知り合いはほとんどいないので、どんな人が来るのかなぁー、行っても話をする相手がいるのかなぁー、と思いながら多摩永山情報教育センターに行ってきました。1泊2日です。参加者45人。右の写真は全員に配られたネームプレートで、HAYABUSAで有名人になったK坂さん撮影。月が出ていても天の川が見える すばるドーム付近。白い部分はこうではなく当然、本名が書いてあります。

1日目は、最初に国立天文台の八木先生の講演「すばる望遠鏡を用いたCCD撮影」という講演がありました。この後、3人が比較的簡単な初心者にもわかる話をし、ひとりがハイレベルな月面撮影の話をしました。4人とも名前ぐらいは知ってる有名人です。展示されていた月面写真はすごかった。「KAGUYAの写真?」って思いました。

夜は懇親会。わずかにいる気軽に話ができる相手は、大学の後輩で望遠鏡屋のM崎君、さらに後輩のM君。3人で飲んで食って、してました。そこへ実行委員長のKさんが来て気さくに話をしてくれました。K坂さんも来てけっこう楽しく過ごせました。

2日目はややハイレベルな話。4人が発表されました。みなさん、いろいろな技とノウハウを持ってハード・ソフトを駆使しているんですね。最後にK坂さんが「美しい天体写真の仕上げ方」というタイトルで、撮影・画像処理の理念や哲学を話されました。それがしっかりしてないと、人を感動させる作品は作れないでしょうね。

参加して思ったこと。天文を趣味にして活躍している人は、どういう分野でもおじさんばかりなんだなぁ~。みんなほぼ同世代、宇宙戦艦ヤマトとかキャンディーズの話をすると盛り上がるんでしょうね。

CANP'11の実行委員の皆さん、お疲れ様でした。初参加でしたが、けっこう楽しかったです。

来年のCANP'12は九州だそうです。

アルプス登山の拠点の一つである立山に行ってきました。

アルプス登山の拠点の一つである立山に行ってきました。とはいっても登山ではなく心身のリフレッシュが目的(当然ですが、夜は晴れたら星も見ます)。宿泊は去年も泊まった弥陀ヶ原ホテル。今時のホテルのように外観が特別おしゃれではないのですが、高度2000mのところにあるとは思えない一流のホテルです。接客や食事、施設など文句のつけようがありません(ジムは併設されませんが、ホテル周囲を歩くだけで高地トレーニングになります)。

このホテルでは富山の友人が週末に「星空解説」をしています。まずはロビーでスライドを使った立山周辺の自然の魅力と天体のお話、その後ホテルの前で望遠鏡と双眼鏡による観望となります。ホテルの前で天の川が写真のように明瞭に見えます。観望機材は垂涎ものです。TOA130とNikonの12cm双眼鏡、そして欧州御三家双眼鏡がゴロゴロでてきます、本当にゴロゴロ出てくるのです(Zeiss FLやライカウルトラビット、スワロビジョン等など・・・)。そしてこれらの双眼鏡は自由に使ってもらいます。ありえません!!このようなスタイルの観望会は日本中どこを探してもないと思います。これだけの機材とすばらしい星空環境なのですが、今年は残念なことに晴れませんでした。去年はうまく晴れて「ドカン」という天の川を楽しめたのですが、本当に残念。ただ、かれは話が上手でいろんな小道具も出てくるし、お土産の写真等など1時間全く飽きることがありません。訓練されているのか慣れているのかそれとも天性なのか・・・いずれにしても羨ましい限りです。

(オーナー1 注

(オーナー1 注このHさんは、「吉本興業のてるてるぼうずさんです!」と紹介しても、お客さんは「あまり売れてない芸人さんね」と本気で思ってくれる、おもしろい人です)

今回到着から土砂降りかつ雲の中で天体観望としては最悪の状態でした。ただ、風景はなかなか幻想的です。雪で一方向に押され変形した木々を雲を通してみるという経験もなかなかできませんし、それこそ雲海は十分楽しめました。この雲海の「蓋」が最終日にあいて下界が見えたわけですが、富山の夜景はなかなかキレイです。遠くには能登半島が見え富山湾の漁り火と富山の街の光の組合せはすばらしい。

今回の我々の機材は10cmフローライト双眼鏡等9cmフローライト屈折でしたが、1時間以上も富山の夜景を覗いていました。普通の人の遠征の機材としては最大級でありますが、その能力を(星ではなく)遺憾なく発揮しました。

反省点もあります。機材の選択は正解だと思います。天の川を流すのには最適です(今回はそれが富山の夜景でしたが・・・)。この組合せなら天の川を楽しんだあとに月や惑星が昇ってきても十分対応できます。ただし、この程度の機材ですが、自力で公共機関を使って移動するのは限界を超えていました。いつも自動車で移送するので簡単に考えていましたが、甘かった。本当に20m以上は歩けません。オーナー1も鬼のような形相で運んでいました。是非写真を撮りたかったのですが、私も全く余裕がありませんでした。問題は20kgの荷物を片手でぶら下げて運ぶというところです。この程度ならば背負子を使えば「ヘッ」みたいなものです。次回は背負子で強力のごとく運ぶ予定です。

最後に、このホテル食事も相当いけています。山の上なのにこんなに魚介類の質が高いとは・・・。和食と洋食(フレンチ)がありますが、どちらもいいです。私は特に洋食が合っていました。それと、ロビーのコーヒーが美味い!すばらしい自然環境のまっただ中の居心地のいいロビーで何をするわけではなくボーッとしてコーヒーを楽しむのは最高の贅沢でした。ここならば家族連れでも安心だし、なんとしてもまた行きたいですね。

先週末にオーナー1と立山を満喫したわけですが、その時お世話になった富山のHさんの秘密基地で開梱から組み立てに立ち会うチャンスがありました。Hさんの秘密基地は趣味人の究極の秘密基地です。天文関係の機材やその他の趣味のものが所狭しと鎮座しています。今回は玄関先のみでしたが、私はここに住みたいくらいです・・・。Hさん、有り難うございました。

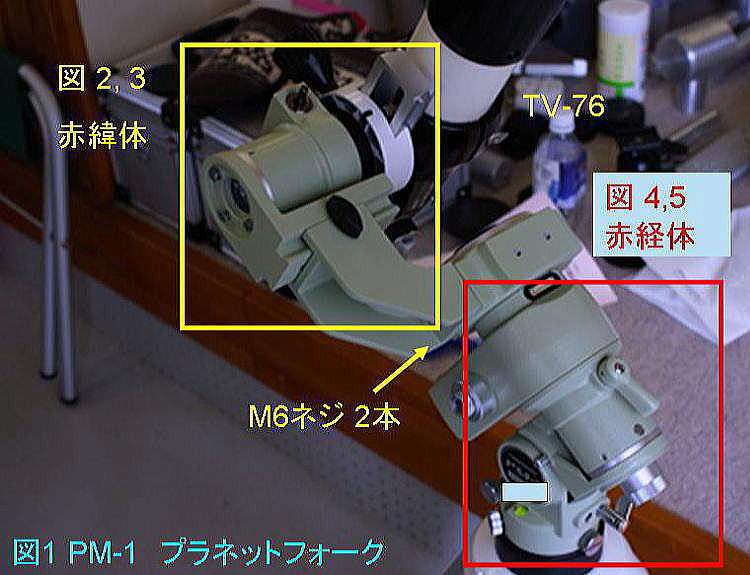

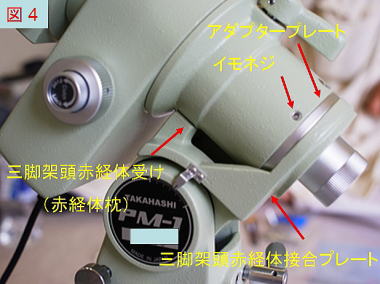

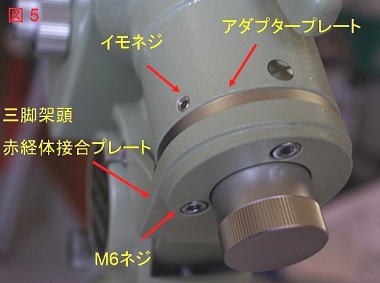

さて、PM-1に話は戻ります。この赤道儀は往年の名機P2を彷彿とさせるような赤経モーター内蔵小型赤道儀で、しかも合体・変身が可能です(適合鏡筒はFSQ-60/85、Sky90)。つまりオプションパーツを使うことで、ドイツ式赤道儀からフォーク式赤道儀、2形態の経緯台などユーザーの必要に応じて形態を変化させることができます(まさに秘密基地にピッタリ)。この赤道儀の基本形はドイツ式なのでしょうが、個人的に興味があるフォーク形態(プラネタリーフォーク)について少しだけ情報を提供いたします。

まずは外観(図1)。比較的小振りの赤経体に頑丈そうなフォークとドイツ式から分離した赤緯体が載っています。写真の鏡筒はTV-76で、この組み合わせてはほほ水平から天頂付近までは楽に鏡筒を向けることができます。また、バランスの調整もフォークのオフセットを変えることで可能となっています。通常はSメタル三脚を組み合わせるわけですが、Hさんの好みでビクセンのHAL三脚に自作アダプターを介して搭載されています。

このフォーク式赤道儀の鏡筒側からの構造は以下のごとくです。

鏡筒→アリミゾ→赤緯体→フォーク→赤経体→三脚架頭→三脚アダプター→三脚

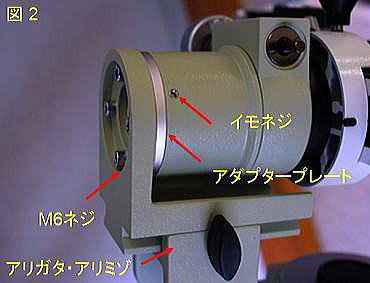

1) 赤緯体→フォークアリガタ(図2)

赤緯体は今までのタカハシと同様にクランプ・微動部も一緒に回転するタイプです(私は好きではありません・・・)。同部にはタップが立っており、(純正は発表されていませんが)モーター化も可能でしょう。この赤緯体にイモネジ3本で銀色のアダプタープレートが固定されています。そしてこのアダプタープレートを4本のM6ネジでフォークのアリガタに固定されます。

2) フォークアリガタ→フォークアーム(図3)

赤緯体はフォークアリガタ・アリミゾシステムでフォークアームに固定されます。クランプは面押しではなく通常のネジです。ネジの先端は球形でもチップがあるわけでもなく、先端までネジ山が切ってあります。このネジ山が直接アリガタの斜面を押す構造です(ネジ山でアリガタが削れています)。通常はアリガタの底面とアリミゾの側面・底面に力が加わり固定されるわけですが、この赤道儀では違います。ネジによりアリガタが押し下げられかつ横方向に押され、アリミゾ上面と側面に力がかかり固定されます。つまりアリガタの底面は浮いています(隙間が見えます)。もちろんしっかりと固定されています。

3) フォークアーム→赤経体(図1)

フォークアームは赤経体にM6ネジ2本で固定されます。

つまり、(鏡筒+赤緯体)→イモネジ3本→アダプタープレート→M6ネジ4本→アリミゾ・アリガタ→M6ネジ2本→赤経体の順で固定されるわけです。

4) 赤経体→三脚架頭(図4,5)

この赤道儀は赤経体を垂直に立てることで経緯台になることが特徴です。したがって、赤経体は架頭から分離することが可能です。その固定は図4,5を参照して下さい。赤緯体の固定とほぼ一緒です。つまり、赤経体にイモネジ3本で銀色のアダプタープレートが固定されています。そしてこのアダプタープレートは3本のM6ネジで架頭に固定されます。さらに、赤経体は架頭の北側の赤経体受け(赤経体枕?)で保持される赤経です。この部分にはネジなどの能動的固定やミゾはありません。

つまり、(鏡筒+赤緯体+フォークユニット)→M6ネジ2本→赤経体→イモネジ3本→アダプタープレート→M6ネジ3本(+赤経体枕)→三脚架頭の順で固定されるわけです。

(オーナー1注 「○○ネジ□本」という部分は、それの左側にあるパーツすべての重さをそのネジが発生する締め付け力で支えているという意味になる。たとえば、鏡筒+赤緯体+フォークユニット+赤経体、これらすべてをイモネジ3本の力で支えている。)

経緯台形態時は三脚架頭は使用しないので当然ながら赤緯体枕はありません。赤経体→イモネジ3本→アダプタープレート→M6ネジ3本→三脚アダプター→三脚となります。

赤道儀の構造については上記のごとくです。強度については適合鏡筒では十分かもしれないですが、これは自己判断でしょう。

ただ、私はこの赤道儀の目的がよく分かりません。搭載鏡筒の大きさからすると日食遠征に照準を合わせているのでしょうか?また、プラネタリーフォークという名前があるので惑星観望も目的の一つだと思います。もちろん、ベランダでフォーク式赤道儀は便利ですが、この赤道儀に普通の10cm屈折は載りません。バランスウェイトを必要としない経緯台形態は仰角が50度くらいしか取れません(なんと俯角が取れます)。でも一式を担いで歩く鳥屋さんには重すぎるような気がします。バランスウェイトを必要とする経緯台形態もありますが・・・。

PM-1はシリーズ化されるのでしょうか?せめてEM-11程度の搭載重量でその構造に納得がいくのであれば、私は購入します。その時は経緯台仕様はスッパリとあきらめた方が良いかもしれません(いくらなんでもイモネジは改良されていると期待しています)。

追記 PM-1赤道儀のPMは何の略なのだろう...

P・・・Poo・・・ M・・・Mecha・・・

これも気になります。

立山黒部アルペンルートの富山県側、弥陀ヶ原と室堂に行ってきました。

立山黒部アルペンルートの富山県側、弥陀ヶ原と室堂に行ってきました。6月24日の日記にある重たいバッグと衣類などの入った普通のバッグ2つをぶら下げて弥陀ヶ原まで上がりました。これはきつかったですね。もう二度とやるまいと思いました。荷物を持って歩かなければならない「難所」が3つほどありましたが、最後の難所、弥陀ヶ原バス停からホテルの玄関までの50mほど、ここを歩くわけです。しかし、ホテルの人がバス停まで迎えに来てくれて、「お荷物お持ちします」と言ってくれます。去年は、「重いので自分で持ちます」と遠慮したのですが、今回は「お願いします!」と喜んで任せました。去年の方が軽かったのですが... ホテルのかたは必死の思いで玄関まで持って行ってくれました。お世話になりました。今回持って行った機材が右の写真。

肝心な星ですが、晴れませんでした。それどころか、初日は厚い雲の中に入り、視界ほぼゼロの嵐でした。

それは残念でした、と思われるでしょうが、晴れなくてもいいんです。弥陀ヶ原には雨でもさわやかな空気が流れています。弥陀ヶ原ホテルはへんぴな山の上にあるホテルですが、設備も食事もスタッフも一流です。下界の暑さを忘れてゆったりと優雅に過ごせます。オーナー2は「気持ちいいですね~」を連発していました。

持って行った重い機材は無駄になったのかと言うと、そうでもありません。上は晴れなかったのですが、下が晴れました。どういうことかと言うと、ここは標高2000mですから、低層の雲は眼下にでき、上に高層の雲ができます。今回はほぼ両方に雲がありましたが、夜の一時期、低層の雲が消えました。本当はその逆が理想的です。下が晴れると富山平野と富山湾が見えます。富山市の夜景がきれいでした。部屋の中で望遠鏡や双眼鏡を組み立てて、夜景を見ました。厚い空気の層を通して、さらに強風の中で下を見るわけですから、シーイング最悪です。でもそれが、夜景がきらきらまたたいて美しい景色になっています。家々の光はかなり遠いため点光源に近く、星のように見えます。富山の街の光を見て星を満喫した気になりました。持って行ったカメラで富山の街の光を「固定撮影」しました。持って行った機材や衣類は余すところなくすべて使いました。全部使えばそれでいいんです。

富山のお友達の家にも行ってきました。楽しいところです。つい先日送られてきて、未開封のタカハシPM1フルセットの赤道儀がありました。それを開封して組み立ててみました。詳しいレポートはオーナー2が書くことになっていますが、概略は多くの皆様が思っている通りです。経緯台にすることを諦めればもう少し使えるものになったろうに。

シリアルナンバーは6番でした。1番はタカハシにあるのでしょう。2から5はスターベースを始めとする望遠鏡ショップに行っているのでしょう。個人が買ったのはオーナーのお友達が初めて?

彼が持つ分にはコレクションのひとつとして意味あるものですが、一般の天文ファンは誰も買わない製品となるのでしょうか。

今日からそんな暑さともしばしお別れします。立山の弥陀ヶ原ホテルに行ってきます。真夏から一気に雪の中の世界に。荷物の用意をしていますが、この暑い中で寒さ対策のダウンジャケットをバッグに詰めているのも不思議です。もっとも、ダウンジャケ

ットは機材のクッション材ですが。

ットは機材のクッション材ですが。オーナー1のメインの機材は、ミヤウチ10cmアポ双眼鏡。夏の銀河の中の星雲星団を見てきたいと思います。オーナー2は下に写真のあるstellarvue90+ディスクマウント経緯台。カメラと赤道儀は? と思う方もいるでしょうか? ここのオーナーは、きれいな星を自分の目で見てきたい人たちなので、カメラは持って行きません。・・・というか、自分の車で山の上まで行けるなら、何でもかんでも持って行きますが、公共交通機関で行かなければならないので、自分の手で持っていける荷物には限りがあります。双眼鏡と架台を入れたバッグ(右 写真)だけでもすごい重さで、それを持って歩ける距離は20mが限界。これ以上、何も持てません。

梅雨の真っ最中ですから、晴れることはあまり期待できません。でも、標高2000mの雪の中のホテルと北アルプスの山の中で3日間過ごせれば、いいリフレッシュになります。富山のお友達にも会えるし。

まずは口径。わざわざ海外に持ち出すわけですからある程度の口径が欲しくなります。屈折としてはやはり10cmを目指したいところです。では焦点距離はどうでしょう。南半球の星空散歩は経験がないので何とも言いようがありませんが、当然空の状態は国内のレベルではなく、天の川がドカンと見えるに違い有りません。そこではstar hoppingといきたいところです。しかも南天には視直径の大きい天体もおもしろそうです。最近のアイピースの進歩のおかげで広視野を得ることは比較的簡単になりました。焦点距離が1000mmでも2インチサイズアイピースを使うことで2.5度以上の視野が得られます。ただし、今回は飛行機持ち込みサイズなので、鏡筒長という意味で焦点距離に制約があります。鏡筒長はどう頑張っても700mm以下です。さらに、鏡筒を収納するケースの問題があります。収納ケースを含めたサイズが最も厳しい条件になります。

上記の条件で一番難しい収納ケースから探すことにしました。この場合の収納ケースはアルミケースではよろしくありません。一番簡単なのはメーカーの専用ケースです。これを供給しているのは現行品であればテレビューしか知りません。海外持ち出しの対象となる屈折はTV-85とNP-101、それにTV102ビノビュー仕様です。その他ではstellarvueのC7 Airline Carry-on Caseがあります。これは残念ながら(幸か不幸か・・・)日本には代理店がありません。適合する鏡筒は同社の90mmまでの屈折望遠鏡です。その他は・・・ずいぶん探しましたが、Kata Capsule-185があります。これは業務用ビデオに特化したケースで、非常に優れものです。ただし、これに収納できる鏡筒は限られます。公式な内寸の奥行きは50cmですが、なんとか54cmまでの鏡筒なら収納可能です。APM-LZOS 105/650 2インチ接眼部仕様がギリギリで収まります。接眼部がワンランク上になるとアウトです。タカハシの鏡筒用にいくつかソフトバッグがありますが、FSQ用がOKか否か微妙なところです。

1) TV-85 + ソフトキャリーバッグ

2) NP-101 + ソフトキャリーバッグ

3) TV-102ビノビュー仕様 + ソフトキャリーバッグ

4) SV90シリーズ + C7 Airline Carry-on Case

5) APM-LZOS 105/650 2インチ接眼部仕様 + Kata Capsule-185

国産がありませんが、TVソフトキャリーバッグやC7、Kata Capsule-185にはいる鏡筒ならば勿論OKです。多分タカハシのFSQ85EDは大丈夫、FSQ106EDとなると鏡筒径が大きいので難しいかもしれません。

これらの中でどれを選ぶか・・・4枚玉には苦労をしたので2)は敬遠したい、3)は1.8度の視野が可能ですが、少し特殊すぎます。TV-85、SV90シリーズ、APM-LZOS 105/650・・・今回はほどほどの口径と完璧な光学系、それにスマートなC7に収納可能ということでSV90シリーズ、その中の白眉であるSV90TF(3枚玉フローライト90/630)を選ぶことにしました。これとPanoptic 27mmの組み合わせで3度弱の広視界が得られます。さらに、この鏡筒の接眼部はなんと3.5インチフェザータッチフォカサーが奢られています。このフォカサーだけで十分この鏡筒を購入する理由になります。

このHPを立ち上げた時代は、アクセスカウンターというのがものめずらしかった頃で、それを目立たせるためにやたら派手なものばかりでした。その中で一番おとなしいのがこれでした。

時代は変わり、アクセスカウンターというのは、隅の方でひっそり数字を増やしていくだけのものになりました。プロバイダーが提供しているものも、小さくておとなしいものが主流なのでしょう。そういうのに替えようと思って数年。アクセスカウンターってどうやって組み込むのか忘れて、説明を見るのも面倒なのでそのままになっています。あまり目立たせたくないものですから、ごく標準的なノートパソコンでは、あえて画面外になるところに置いています。

そのアクセスカウンターの数字が、たかだか20万なので数字自体はどうでもいいですが、切りのいい数字になる瞬間って興味ありますよね。どなたが20万を踏むのでしょう。一人で1日に5とか10ぐらい増やす人がいるようです。たいへんありがたいことです。自分が20万にしたという方は、よろしければメールください。何も賞品は出ませんが。

カウンターが画面外になる方は、自分が20万だと気がつかない場合が多いでしょう。ここ数日、左側フレームを下にスクロールして、カウンターの数字を見てみてください。

6月15日 追記

14日だったのか15日だったのかわかりませんが、14日の夜、20万を超えました。

毎日、もしくはそれに近い頻度で見に来てくれる皆様、たまに来てくれる方もありがとうございます。

右のカウンターの絵は実際のものではなく、作ったものです。

EMSは正立像を2回の反射で実現するすごいシステムです。このシステムと両側鏡筒の光軸調整機構がまさに望遠鏡双眼化の要です。さらに双眼望遠鏡にはもう一つの調整機構が必要です。それが目幅調整機構になります。この3つの調整機構により、EMS双眼望遠鏡が実現するわけです。目幅調節機構には大きく分けて鏡筒平行移動とEMSの伸縮による調節の2種類があります。

EMSは正立像を2回の反射で実現するすごいシステムです。このシステムと両側鏡筒の光軸調整機構がまさに望遠鏡双眼化の要です。さらに双眼望遠鏡にはもう一つの調整機構が必要です。それが目幅調整機構になります。この3つの調整機構により、EMS双眼望遠鏡が実現するわけです。目幅調節機構には大きく分けて鏡筒平行移動とEMSの伸縮による調節の2種類があります。今回は3番目のEMSによる目幅調節機構についてです。現在、手元に3種類のEMS目幅調整機構があります(写真では左から順にMatsumoto標準ヘリコイド、BORG7757ヘリコイドMatsumotoクレイフォード)。

1)Matsumoto標準ヘリコイド(最短長22mm)

2)BORG7757ヘリコイド(最短長22mm)

3)Matsumotoクレイフォード(最短長30mm)

BORG7757ヘリコイドはアイピースがそれほど重くない時代はそれで十分だったのですが、少なくともEthos 17mmの725gにはさすがに荷が重いようです。デフォルトのEthos13mm (570g) でもやや不安が残ります。これはピンが1本の仕組みなので仕方がないことです(2本だったら違ったのに・・・)。

三者の中で堅牢性ではクレイフォード式が一番ですが、これだとヘリコイド式と比べると光路長が約12mm長くなります。一方、Matsumoto標準ヘリコイド式は3層ネジ構造なので微妙なガタは避けられませんが、これは実用範囲ではまったく問題はありません。気密性に優れ余計な出っ張りがないこと、実用十分な堅牢性、必要光路長を鑑みて、私はMatsumoto標準ヘリコイドを選択しています。

みなさんは、梅雨時の星見はどこに行きますか?

行かない!

それは正解ですが、梅雨時でも晴れる可能性のあるところがあります。 ・・・立山

立山黒部アルペンルートの富山県側終点あたり。標高2500mの室堂に「ホテル立山」があります。日本のホテルで最も標高の高いところにあるホテルです。標高2000mのところには「弥陀ヶ原ホテル」があります。どちらも梅雨の雲の上に出る可能性があります。下に雲海ができれば、富山市の光を遮ってくれますから、「しらびそ」や「乗鞍」よりもきれいな星が見える可能性があります。

立山は、6月・7月でもかなりの雪が残っています。雪の中です7から、夜、長時間外に出ている場合は冬の服装が必要です。

また、乗鞍と同じで、自家用車では入ることができません。マイカーは麓に置いて、ケーブルカーやバスを利用することになります。

弥陀ヶ原ホテルの方は、週末、オーナーのお友達がホテル主催の「スターウォチング」の講師をしてます。手ぶらで行っても楽しめますよ。

カメラとトーストやオルゴール赤道儀でも持って行けば、すごい写真が撮れる可能性があります。

晴れなかったとしても、昼間、観光で楽しめます。「雪の大谷」は是非、見てきてください。

オーナーのお友達が撮った、雪の大谷の底から見た夏の銀河の写真をもらいました。すごい! の一言です。

そのうち、天文雑誌に載るかも。

4月30日や5月23日の日記に出てきたこの鏡筒は、10cm屈折の特注軽量鏡筒で、名称を付けるとすれば、APM-LZOS100/800 (Original tube) となります。

4月30日や5月23日の日記に出てきたこの鏡筒は、10cm屈折の特注軽量鏡筒で、名称を付けるとすれば、APM-LZOS100/800 (Original tube) となります。LZOS製の「これぞアポクロマート!」と言える、全くと言っていいほど色の付かない対物レンズ、カーボン鏡筒、接眼部はバーダーの3インチ微動付きラックピニオン。下の写真はドローチューブの内側。こだわりのバッフルですね

優秀な光学設計、優秀な研磨工場、優秀なマイスターがレンズ組み付け、こだわりの鏡筒設計、これらが集まるとすごい望遠鏡ができるんですね。これは現在の中国望遠鏡メーカーにはまねができません。かと言って、値段はさほど高くありません。これは円高と個人輸入の結果です。

英語が普通に使える人が世界中を探せば、良いものが見つかります。良いものが見つかったら、すぐに買え! これが鉄則ですね。ミヤウチの双眼鏡を例に出すまでもなく、良いものは安い物に駆逐されます。相手は特許や著作権など、どうでもいい国ですから。

良いものというのは、だんだん買いたくても買えなくなってきています。

しかしながら、オーナー1の目がお粗末。左目には大きなゴミの固まりが視野中心付近に漂っていて、右目には多数の線虫がウヨウヨしています。それらの向こう側に映像があるわけで、対象物がきれいに見えるわけありません。光学系はいいのに目がダメ。

目の中の飛蚊は無くなることはないそうです。増える一方。惑星は若いうちによく見ておいてくださいね。

関東は梅雨に入って台風まで来ているわけで、晴れるはずはないのに行きました。楓林舎は曇っても雨が降ってもいいんです。それなりに楽しく過ごせますから。雨が降ればゆっくり休めるし。

楓林舎に行ったら、ダイニングに入ったすぐのところにEM1に載ったSharpStar AL-106II がありました。先日、オーナー1が持って行ったのを見て、良かったので楓林舎オーナーが買ったそうです。驚いたことに先着5名様のみのフラットナーまで付いてきたそうです。オーナー1が先着1名様だったと思いますが、それ以降買った人が5人以下だったんですね。オーナー1は、あれは良いよ、すごいコストパフォーマンスだよって、遠慮がちに天文台日記に書いたのですが、みなさんは見た覚えないでしょうか?

遠慮せずに書くと Maxvision のときのようになるし、5本ぐらいはすぐ売れてしまうだろうと思ってました。もう、フラットナーは付かないだろうし、これから売られるものが同じロットかどうかわからないので、必ずしも同じように良いかどうかわかりません。

オーナー1のも楓林舎オーナーのもすごくいい鏡筒です。レンズだけではなく、接眼部や全体の作りが。初めて、中国製品が日本製品を超えた! と思わせるものでした。ロゴだけ替えれば。

ちなみに Maxvision が良かったのはレンズだけでした。

天文台近くは、やっと雪が消えてドームの下まで車で行けるようになりました。写真を撮ろうと思ったのですが、雨で撮れませんでした。今回は1枚も撮らなかったので写真なしです。

次の週末、また行く予定です。T洋天のみなさん、よろしくお願いします。たとえ雨の予報でも、めげずに行きましょう! 雨でも楽しいのはご承知の通りです。

そのすき間がそろそろ閉じようとしています。あと10年ぐらいは働かなくてはいけないオーナー1ですが、.来年以降、メインの仕事がなくなりそうです。・・・かと言って、今更就職口はないだろうし、今更サラリーマン生活はできないだろうし。あと1年かけてどうするか考えます。貧乏オーナーになるかもしれませんね。

天文機材で必要なものは、すでに全部揃っているからいいかなぁ~。35cmF4ニュートン主鏡をリッチークレチアン焦点にもできるようにするプロジェクトがすでに動いているし。そこまでの資金は出ます。

オルゴール赤道儀の新型が出ましたね。

オルゴール赤道儀の新型が出ましたね。

今回のモデルチェンジでは、南半球対応と高度計の装備が目玉のようです。

アマチュア用赤道儀(とくに写真用)には、高度計や方位磁石が付いていて然るべきと思うのですが、精密なものでなければ役に立ちません。そういうものを付けると、コストアップになるためにこれまでの製品には付けられなかったのでしょう。こういう製品にこそ必要です。

現在のところ、これを販売しているのはスカイバードのみのようです。

写真左が従来型、右が新型。

こんな簡易説明書が付いてくるようです。この写真と説明書は製造元のご好意によりいただいたものです。

写真は現在我が家に生息中の屈折望遠鏡です。いずれもベランダ観望用で、奥からAP130/819EDFGT、APM-LZOS105/650、APM-LZOS100/800

(Original tube)、APM80/500、Borg50EDII改です。オーナー1のご協力もありいろいろと集まりました。

写真は現在我が家に生息中の屈折望遠鏡です。いずれもベランダ観望用で、奥からAP130/819EDFGT、APM-LZOS105/650、APM-LZOS100/800

(Original tube)、APM80/500、Borg50EDII改です。オーナー1のご協力もありいろいろと集まりました。もう一枚の写真は惑星用アイピースの一部です。今、架台は諸事情によりGPDフォーク改だけです。鏡筒はその日のシーング(と気分・体力・気力)により選択しますが、だいたい決まってきます。対象は月と惑星(この季節だとアンタレスと乙女座γが加わります)です。ということで、使用頻度は上から3番目の100/800が高くなります。この鏡筒は照準が付いているので、いわゆるファインダーも必要ありません。

アイピースはさらに過剰です。このほかにもアイピースの類はまだまだありますが、私がベランダで使うのはたった3本です。それが最後の写真のNaglar Type5 16mmとNaglar Zoom 2-4mm、3-6mmです。いろいろ苦労して収集したモノもありますが、結局はこの3本しか使っていません。詳細に比べればAbbeIIやモノセンがいいことは分かりますが、NZの手軽さと便利さには変えられないものがあります。小さくて軽いし、なんと言ってもその日のシーングに最適な倍率を即座に選択することができます。

まぁ、無駄といってしまえばそれまでですが、凡人の悲しさで自分の「落としどころ」は、やってみるまではなかなか分かりませんでした。今晩も晴れたら100/800にNZ3-6で月と土星を楽しむつもりです。美味しい酒とこれで私は十分幸せになります。

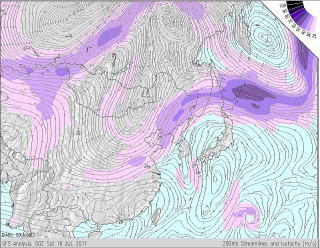

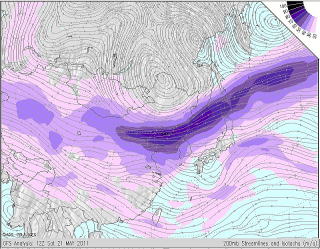

ここ数日、比較的シーイングのいい日が続いています。春の気圧配置になっていることとジェット気流が関東の上にいないことが大きいようです。右の図は21日のジェット気流の様子。

ここ数日、比較的シーイングのいい日が続いています。春の気圧配置になっていることとジェット気流が関東の上にいないことが大きいようです。右の図は21日のジェット気流の様子。昨日は土星がきれいに見えていました。また、二重星もけっこう分離して見えます。

街中では、月・惑星・二重星ぐらいしか見るものがありませんが、これらがすべてきれいに見えれば、それなりに満足できるものです。

20日の夜、星仲間のT橋さんのところにオーナー1・2で押しかけて、35cm・15cm・10cmの鏡筒でこれらを見せてもらいました。やはり35cmの集光力でこれがよく見えましたが、シュミカセ系なので星像のシャープさはイマイチ。その点、ハイグレード15cm屈折はシャープな星像で、これが一番きれいに見えた気がします。10cm屈折鏡筒でも、光量は落ちるもののきれいに見えていました。

15cm屈折鏡筒を赤道儀に載せるのは、この日は3人いたから良かったですが、一人ではかなり危ない作業になります。その点、10cm屈折鏡筒ならば片手で持ち上げて楽々取り付け可能です。街中の自宅で星を見るには、10cm屈折望遠鏡でいいかな、と思いました。

しかしながら、冬もようやく終わった感じで、このところ晴れることが多くなり、天体写真を撮る余裕ができてきました。

ここの赤道儀には鏡筒がたくさんの同架されているため、たとえば、3本の鏡筒にカメラを付けて、露出中に残りの鏡筒で観望するということができます。ただし、露出中は目を接眼部にぶつけないように、場所を移動するときに鏡筒や赤道儀にさわらないように、細心の注意が必要です。床は問題ありません。ドタドタ歩いても赤道儀には振動は伝わりません。

床を歩くと赤道儀が振動するような観測所では、長焦点の写真撮影はムリです。

今回は、長い間写真撮影に使われることがなかった25E赤道儀のテストという意味もあって、キャノン328レンズとε180EDのみにカメラを付けました。ビクセンの8cmF9鏡筒でガイド。案の定、自動ガイドシステムとβ-SGRが不調です。現場でのトラブルシューティングは不可能と判断し、328のみ、ノータッチガイドで撮影することにしました。撮った写真の一部がこれ(下の2枚)。カメラは赤外カットフィルター改造のX4。

赤(Hα)が強くなり、赤い散光星雲を撮ると画面全体が真っ赤っか。同じ赤でも、本来は赤黒い色にならなければならないのに、普通に画像処理すると鮮やかなオレンジやピンクになってしまいます。

おじさん達は雑誌に載っているそういう写真を見て辟易していますが、自分で撮って普通に画像処理すると同じ辟易する写真になります。

赤い散光星雲の色というのは誰も見たことがないので、それを撮った写真の色をどうしたらいいのかは永遠の謎です。下の写真は極力遠慮がちな赤にしましたが、これをどう処理すると赤黒い色の散光星雲になるのでしょうね。(一番簡単なのはモニタを暗くすることですが)

ところで、私が見ているこの写真とあなたがパソコンで見ているここの写真は、全く別物とはいいませんが、かなり違う場合があります。モニタの調整によって見え方も色もかなり違います。天体写真を写す人にとって、パソコンモニタは撮影機材です。できるだけ高性能な調整機能が付いたモニタを買ってください。かなり高いと思います。でも、10cm屈折鏡筒よりは安い。

プリンターもまた同様。

25E赤道儀のガイドシステムもβ-SGRも、それ自体の不調ではありませんでした。使い方の問題。長いこと使わないと、使い方を忘れていたり初期設定が違っていたりするものです。

15/16日の夜はやや薄曇りでしたが、最近にしては珍しく良いシーイングでした。オーナー2から「土星がきれいに見えてる!」という電話をもらい、APMの10cm望遠鏡を出して見ました。

15/16日の夜はやや薄曇りでしたが、最近にしては珍しく良いシーイングでした。オーナー2から「土星がきれいに見えてる!」という電話をもらい、APMの10cm望遠鏡を出して見ました。確かに良いシーイングでした。土星の輪の輪郭がシャープに見えていて、話題の縞模様もはっきり見え、土星本体に写る輪の影も見えました。

105mm/F6.2 f=650mm の鏡筒にナグラーズームの3-6 を付けて3mm 217倍にしてしまうと、シーイングが良いといっても抜群によいわけではなく、最近にしてはいい方という程度ですから、ちょっとムリでした。4mm 163倍までです。

ナグラーズームアイピースというのは、その日のシーイングに合わせて適切な倍率を簡単に選べるのが良いところです。しかも、星像は単焦点アイピースに引けをとらないし、現在のアイピースにしては小さくできています。ナグラーズームを持っていると、XW3.5とかXW5とかを使うのがばかばかしく思えます。XWの短焦点は、何であんなに大きくて重いのでしょう・・・?

自宅での観望用アイピースは、ハイペリオンズーム8-24とナグラーズーム3-6の2本があれば、ほぼそれだけでOK。とてもお手軽です。

また同時に、ユーハンのアルミピラーが便利でお手軽です。ビクセンのピラーだと室内の置き場所に困るし、外に出すのがおっくうだし。その点、ユーハンのピラーは折りたたんだとき小さなスペースしかいらないし、その小さなスペースにきちんと立ちます。ビクセンのピラーよりも2ランクぐらい上のピラーなのに、ビクセンよりもお手軽というのは、高くても買う価値があります。

13日の金曜日の夜から、オーナー1・2で天文台に行きました。この夜は晴れましたが、薄曇りのうえにシーイングがほぼ最悪。多少黄砂も来てたかもしれません。「とりあえず星は見た」という程度でした。

13日の金曜日の夜から、オーナー1・2で天文台に行きました。この夜は晴れましたが、薄曇りのうえにシーイングがほぼ最悪。多少黄砂も来てたかもしれません。「とりあえず星は見た」という程度でした。この日、4月30日の天文台日記に出てきたドイツ製の正体不明の(でも、実は由緒正しい)10cm鏡筒とSharpStar AL-106II を見較べました。

価格差は2倍。ドイツから直接、個人輸入したから2倍なので、国内の代理店が入ったら3倍になります。でも、星像はほぼ同じ。SharpStar AL-106II にわずかな色収差が見られましたが、アポクロマートでも当然あり得る程度のもので、驚異的なコストパフォーマンスです。逆に言えば、ドイツ製の正体不明鏡筒の色収差の無さは、反射望遠鏡並のすばらしいものでした。

写真は現在のドーム内の望遠鏡です。35cm主鏡の向こう側にε180があります。TOA130をそんなところに付けていいのか! と思う人は赤道儀をよくわかっている人です。こんなことをしてはダメなのですが、オーナー1がオペレーションすれば、問題なく動かせます。

何でこんなにたくさんの鏡筒を付けるのかという話は以前書きましたが、あらためてもう一度。

昭和機械のエルボ型赤道儀は、シュミカセやリッチークレチアン系の、主鏡の後ろ側から覗く鏡筒を載せることを前提にしています。それにニュートン反射を載せてしまうとフロントヘビーになります。そのため、後ろ側(主鏡側)にバランスウエイトを付けなければなりません。ここに無駄なおもりをのせるよりも、サブ望遠鏡をおもり代わりに付けた方が実用的です。これらの鏡筒はすべてバランスウエイトなのです。

主鏡の周りにいろいろな鏡筒が付くので、3次元的にバランスを合わせなければなりません。その結果がこれです。

そういうわけで、TOA130の鏡筒バンドがあんなところに付いているのです。

南会津はこの週末、冬型の天気でした。雪雲が空を覆いました。さすがに雪は降りませんでしたが、全国的に晴れているのにここだけ雨! でも、これが最後でしょう。長い冬が終わって、日本海側も天体観測シーズンに入りました。

久しぶりに長焦点鏡で写真を撮ってみたらトラブル続出! でも、トラブルはすべて解決してきました。

これからが南会津の本格的な観測・観望のシーズンになります。

「○mmの望遠レンズで○分露出なら○度の極軸設置精度が必要」という記述は、天文書にも天文雑誌にも出ていません(天文年鑑には載っていますが難しい計算式です)。個人のHOME-PAGEにもメーカーさんのインフォメイションでも見たことがありません。「これで充分な精度です」とか「極望で正確に合わせましょう」程度の記述で具体的なデータがありません。星野写真撮影にもっとも重要なデータなのに、まったく不思議なことです。

「○mmの望遠レンズで○分露出なら○度の極軸設置精度が必要」という記述は、天文書にも天文雑誌にも出ていません(天文年鑑には載っていますが難しい計算式です)。個人のHOME-PAGEにもメーカーさんのインフォメイションでも見たことがありません。「これで充分な精度です」とか「極望で正確に合わせましょう」程度の記述で具体的なデータがありません。星野写真撮影にもっとも重要なデータなのに、まったく不思議なことです。銀塩時代は200mm望遠で40分露出は当たり前でしたが、その場合はノータッチガイドが可能な極軸設置精度は3'です。3'は正確に調整されたな極望の限界精度です。したがって、ほとんどの場合はガイディングが必須でした。

しかし、デジカメでは露出時間が1/10になりました。このとことは極軸設置精度にダイレクトに反映しますから、200mm望遠を4分露出するのに必要な極軸設置精度は0.5度でOKです。極望は必須アイテムではなくなったと思います。

星野写真の失敗は「極軸設置精度が悪いから」とされているようですが、それは銀塩時代のトラウマではないでしょうか。失敗は赤道儀の追尾精度が悪いか、またはブレによるものだと思います。銀塩では一瞬のガイドミスやブレは写りませんでしたが、デジカメは敏感に写ってしまうのでやっかいですね。

デジカメで露出時間が短くなったため、オルゴール赤道儀でも極軸だけのポータブル赤道儀でも使用に耐えるようになりました。しかし、135mm望遠以上は安価なポタ赤では強度不足でブレが写ってしまうので、ポタ赤と言えども大型化して強度を向上させるべきなのではないでしょうか?

写真は25E赤道儀で300mmノータッチガイド失敗 露出中、バランスウエイトに軽く触れた (オーナー1)

ななつがたけ北天文台さんのホームページを楽しみに拝見している者です。

ななつがたけ北天文台さんのホームページを楽しみに拝見している者です。「用途を絞った低価格の赤道儀も欲しいところです」とのオーナーさんのご意見、私も同感です。

しかしながら、赤道儀というものは「大人になった天文少年の購買欲を満たすため、むかし図鑑で見た赤道儀の模型」、つまり本物の赤道儀を、そのまま小型にした模型…スケールモデルでないと売れないのだと思います。模型的な設計だとコストダウンにつながるのかも知れませんしね。

スケールモデルでウオームホイールまで小さくなった赤道儀を、眼視はともかく天体写真用に使うのは、どう考えても無理があると思います。

用途を絞った低価格の赤道儀には期待しますが、期待に反してウオームホイールはちっとも大きくならないし、最近の赤道儀はむしろ精度が低下しています。三鷹光器みたいに構造は単純でもウオームホイールがメいっぱい大きな赤道儀なら天体写真用にも安心なのですけれど。ちなみに三鷹光器GN170型は、なんとウオームホイールは430歯です。

パーツが大きいとベアリングも大きくなってコストがかさみますが、中国製のベアリングならうんと安いです。そのせいか、最近の赤道儀はベアリングの数をセールスポイントにしています。笑っちゃいますね。

写真は飛騨天文台ツァイス製 65cm屈折望遠鏡。模型のモデルですね。

(オーナー1)

最近の赤道儀って高いですよね。タカハシのPM-1の値段は信じられません。10万円以下なら買ってもいいけど・・・という程度の製品だと思っていました。ビクセンのGPDやSXDも高いし、AXDは良さそうだけど、誰が買うの? という感じの商品です。お金を出せばいいものが買えますが、用途を絞った低価格の赤道儀も欲しいところです。

最近の赤道儀って高いですよね。タカハシのPM-1の値段は信じられません。10万円以下なら買ってもいいけど・・・という程度の製品だと思っていました。ビクセンのGPDやSXDも高いし、AXDは良さそうだけど、誰が買うの? という感じの商品です。お金を出せばいいものが買えますが、用途を絞った低価格の赤道儀も欲しいところです。たとえば、ベランダ専用とか。仕様としては、ピラー脚で3本の足はT字型。南向きベランダ専用で、天の赤道から±30度程度しか向かないフォーク式赤道儀。赤径・赤緯とも電動粗動・微動付き。

そんな中で「TOAST」は画期的でした。結局、買いませんでしたが、3つぐらい買ってもいいかなと思わせる商品でした。

オルゴール赤道儀というのも画期的です。広角レンズで星座や星景写真を撮るには最適です。新型も出るようです。最近のデジカメは高感度ですから、きれいな星空を求めて高い山の上まで行く人は試してみる価値があります。

そのうち、TOASTを超える新しいポータブル赤道儀が出てくるらしいです。何種類かあって、TOAST程度の大きさで300mmをノータッチガイドできるもの、ポータブルでありながら、あり得ないくらいの大型ウォーム&ホイールと精密駆動機構を取り入れて500mmをガイドできるもの、それにフォークや赤緯軸を付ければ大型鏡筒を載せることもできるでしょう。ベランダ用赤道儀にもなるかも?

いずれ発表されると思いますが、楽しみですね。写真は500mmをガイドできるポタ赤のプロトタイプだそうです。極軸望遠鏡は? という声が聞こえそうですが、それはタカハシ製作所に洗脳されてしまった人たちです。赤道儀はでかくて重くて極軸が長い方がいいと信じている人たち。

こちらは極望不要で、短時間でできる極軸調整法解説付きだそうです。

どのブランドから出るのでしょうね? もしかすると新ブランドかも。

タカハシ型ドイツ式赤道儀が過去のものになる日が近いのか・・・?

小型赤道儀も三鷹光器型(改)が主流になる日が来るのか・・・?

以前にも書いたような気がしますが、ミズバショウというのは特に珍しい植物ではなく、雪国の湿地に生える雑草です。雪が溶けて地面が露出したころから生えてくるので、見頃は雪がいつ消えるかによります。このあたりは、毎年、ゴールデンウイークの頃が見頃となります。

もっと標高が高い駒止湿原は5月下旬です。駒止湿原よりはこちらの方が、目の前にたくさんの花が見られるので観察には適しています。

なぜか、おじさん・おばさんの年齢になるとミズバショウを見たがる人が増えます。星好き世代と重なります。「ななつがたけ北天文台の近くにいくらでも生えてるよ」と言うと、「見に行きたい」という人が結構います。今日も見に行ってきました。このあたりは桜とミズバショウの花見が一緒にできます。さらに、梅と桃とコブシもほぼ一緒に咲きます。

実はこのあたりは、多くの花をいっぺんに見られる、すばらしい自然資産を持った地域なのです。これを売りにして観光客を集めれば、大勢の人が来るのに... さらに「星」という観光資源もあります。地元役場は、これに気づかないおバカな人たちばかりです。いや、豊かな自然ときれいな星空があることが当たり前だと思っている人たちばかりなのです。オーナー1は昔、地元役場にこれらについての提案書を出したのです。完全に無視されましたが。

もっとも、大勢の人がミズバショウ群生地に長靴を履いて入り込んだら、あっという間にミズバショウは消えてしまうでしょうけどね。そこが難しいところです。現状では、多くの車が入ることなどとてもできない、細い荒れた道を車のお腹を擦りながら入っていかなければならないので、観光地にはなり得ません。知る人ぞ知るという地のままでいるのがいいのでしょう。

いろいろな花をいっぺんに見られる時期は、今年は本日をもって終了しました。ミズバショウも、見たい方はまた来年となります。大勢の観光客の皆さんに見てもらうことができない現状なので、こっそり見たいという人は「楓林舎」にお問い合わせください。

2日から5日まで、ひとりで(家族を放置したまま)楓林舎&天文台に行っていました。ひとりで行ったわけですが、楓林舎に行くと、ほぼ星仲間といっていい人たちが来ています。ゴールデンウイークですから、2日は別としても、楓林舎は超満室でした。「TOKYO」の次に有名になった「FUKUSHIMA」にあるペンションに、ペンションオーナーが悲鳴を上げるほど客が来るのはすばらしいことです。

来ていた人たちは全員知り合いでした。楓林舎、もしくは南会津の良さと安全性をわかっている人だけが来ているわけで、特定のメンバーになります。

2日の夜は晴れました。しかし、ひどい黄砂で薄曇り状態。望遠鏡を上に向けておくと、レンズに黄砂が積もります。車はひどく汚くなりました。ちょっと星を見て、早々に切り上げました。3日は完全に曇り。晴れる見込みがないので、この日から観測会として来ていたT洋天文倶楽部のみなさんと大宴会になりました。オーナー1は酔っぱらって早々に寝てしまいましたが、夜中の2時に目を覚ましたら、宴会はまだまだ続いていました。みんな寝たのは4時過ぎ。外は明るくなり始めています。

4日の夜は晴れました。晴れる予報だったので、夕食時もみんな酒は控えめ。予報通り晴れましたが、南会津にしては透明度がかなり悪い。でも、東京近郊の空に較べれば、すばらしい星空に見えます。みんなそれぞれ、写真撮影や観望を堪能したようです。オーナー1は、この空では写真撮影はムリと判断し、観望に徹しました。T洋天文倶楽部の一部の人たちを天文台にご招待し、ここの望遠鏡で星を見てもらいました。透明度がイマイチでしたが、それでも見えそうな天体をセレクトしたので、それなりに満足してもらえたようです。

この日にやったオーナー1個人の作業はひとつだけ。キャノンの300mmF2.8望遠レンズをSBIG ST8300Cに取り付け、双方ともファーストライトでした。これをやる頃には薄雲が次第に濃くなり、天の川が消えてきていました。薄雲を通してのテスト撮影でしたが、レンズ側は青ハロがひどく出ることもなく、ピントも合うこと確認できました。純正EOSマウントでは、∞マークよりちょっとだけ内側でした。8300Cはひどく感度が低いというほどでもなく、長めの露出をかけてやれば、少なくともLRGBをやるよりは短時間でカラー画像が出来ます。しかし、適正露出時間というのが決まってしまうので、LRGBのように露出時間を長くすればするほど、見た目きれいな写真になるということはありません。

-25℃に冷却しましたが、ノイズはたくさん出てます。さすがにダーク減算は必須ですね。

写真はF2.8、露出10分です。薄雲を通したテスト撮影画像ですから、何を写したかったの? とは聞かないでください。星を写したかっただけです。しいて言えば、M57のファインディングチャート。

接眼部がラック&ピニオンになったというのは大きな進化で、ギアもちゃんとしいてそう。フラットナーレンズがタダで付いてくる(5台限定)。そしてあの値段。あまり必要ではないのに、接眼部とフラットナーが欲しくてついポチッてしまいました。

接眼部がラック&ピニオンになったというのは大きな進化で、ギアもちゃんとしいてそう。フラットナーレンズがタダで付いてくる(5台限定)。そしてあの値段。あまり必要ではないのに、接眼部とフラットナーが欲しくてついポチッてしまいました。8cmのときは、結果的にレンズに関してはとてもコストパフォーマンスの高い良い鏡筒でした。しかし、接眼部は見かけ倒しでお粗末。その接眼部が良くなったとすれば、10cmも良いのではないかと期待してました。

とりあえず、星と地上の景色を見てみましたが、きれいに見えます。複数の鏡筒を並べて比較してみたわけではありませんが、これだけ見たらなんの不満もありません。接眼部も立派で、フェザータッチフォーカサーと較べても遜色ありません。ファインダー台座が鏡筒と接眼部と2つ付いていますが、何なんでしょう。1つはおまけと思ってはずしますが、穴が残ってしまうのはいただけません。

レンズがハズレだった場合は、フォーカサーだけはずして35cm鏡に付けようと思っていましたが、このまま自宅用のメイン鏡筒の1本として使います。天文台に持って行って、写真鏡としても良さそうですね。フラットナーもレデューサーもあるし。

ただ、「SharpStar」の安っぽいロゴはよしてください(写真上段)。おもちゃっぽい、スーパーマーケットっぽい印象です。

元のイメージカラーは残しつつ、シャープなロゴを自作しました(写真下段)。素人が「Word」と「ペイント」で、特別なワザを使わずにあっという間に作ったロゴですが、こっちの方がいいでしょ? 頭のSの位置とpの処理がちょっと・・・ですかねぇ。

2児の父になったせいか、最近はよそ様の子供でもとても気になっています。先の文部科学省の決定には驚きました。今回の決定では3.8μSv/h未満ならば、校庭は通常どおり利用可能というモノです。私の職場には放射線管理区域が定められており、その基準は換算すると0.6μSv/hです。この中に入るヒトは専門の教育訓練や健康診断などが義務づけられています。物品の持ち出しにも規制があります。今回の文科省基準の3.8μSv/hは放射線管理区域の基準の約6倍・・・。しかもこの基準は内部被曝を考慮していません。

震災前の基準は一般人が年間1mSv、職業人でも20mSv(1年で50mSv以下、5年累積で100mSv以下)でした。緊急時は一時的に上限を上げることは理解できますが、それを子供にまで適応していいのか疑問に思っています。

この話の最も重要なことは、仮に誰かが癌になったとしてもその原因が被曝によるか否かは、誰も分からないということです。つまり集団としては解析ができるけれど、個人においては被曝と発癌の因果関係の証明ができません。保証をする証拠がないのです。

以前、新旧8cm鏡筒を集めて比較観望会を行いました。思えばまだ、それらの最終的な評価記事を書いてないような気もします。でも、主な内容は書きました。

以前、新旧8cm鏡筒を集めて比較観望会を行いました。思えばまだ、それらの最終的な評価記事を書いてないような気もします。でも、主な内容は書きました。最近、今度は10cm鏡筒が集まってきました。まだ、市場にある主な鏡筒の半数ぐらいで、「網羅」にはほど遠い状態です。メジャーな10cm鏡筒を持っている方は、それ持参で楓林舎に遊びに来てもらえませんか。

10cm鏡筒のリファレンスは、やっぱりニコンの10cmF12鏡筒でしょう。

最近の短いFの鏡筒がこれと同等に見えたらすばらしい!

・・・そんな評価基準でしょうね。

こんな10cmF8鏡筒もあります(右写真)。見たことないでしょ? 昭和機械の試作機に似てる?

これはカーボン鏡筒で軽い。アリガタ直付け。ファインダーなしで、代わりに照準が付いてます。もちろんアポクロマートのかなり良いレンズと接眼部です。