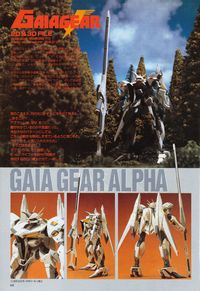

◆マンマシーンデータ:ガイア・ギアα

性能諸元

| 開発コード | GAIA-GEARα |

| シリアルナンバー | α000-0001 |

| 頭頂高 | 20.9m |

| 全高 | 22.7m |

| 本体重量 | 31.8t |

| 全備重量 | 50.2t |

| ジェネレータ出力 | 3220kw×2 |

| 4010kw×2 | |

| 計14,460kw | |

| スラスター推力 | 18100kg×2 |

| 45900kg×2 | |

| 計128,000kg | |

| センサー有効半径 | 27,000m |

| 装甲材質 | ガンダリウム・コンポジット |

武装設定

小説版3巻口絵

ガイア・ギアα兵装システム

究極の万能兵器として設計されたマンマシーンは莫大な種類の兵器を運用することが出来る。実際、補給の問題さえなければ、そのFCSコンピューター・ユニットはまさに無限ともいえる容量をもつといわれている。

| ビーム用カートリッジ | クラスター爆弾 | ビームライフル |

| 榴弾ランチャー | 20mmガトリング砲 | ハンド・ビームガン |

| 20mm弾 | ハイパーバズーカ | ASM(空対地/艦ミサイル) |

| ファンネル・ランチャー | ファンネル | チャフ・ディスペンサー |

| ECMポッド | サブミニュッション | サンドバレル |

ホビージャパン91年2月号「ガイア・ギア2D&3Dファイル」インスト

| メガ・ランチャーカートリッジ | サンドバレル | ビームライフルカートリッジ |

| 大気圏圏内飛行補助システム | ロケット弾 | 榴弾 |

| 徹甲弾 | 多目的ランチャー | ハイパーメガランチャー |

| 20ミリガトリングガン | 小口径ビームガン | ビームライフル |

| ビームサーベル・ラック | ビームサーベル | 20ミリガトリングガン弾 |

| サブミニュッション | ECM/ECCMポッド | 4連装ロケットランチャー |

| ファンネル | サブミニュッション弾 | ファンネルコンテナ |

| 空対地ミサイル | バズーカ弾 | サンドバレル弾 |

| ハイパーバズーカ |

搭乗パイロット(初搭乗話数)

小説版

- ケラン・ミード(2巻7章)

- アフランシ・シャア(3巻1章)

- メッサー・メット(5巻1章)

サウンド版

- ジョー・スレン(1話)

- アフランシ・シャア(3話)

使用状況

小説版

31の2乗に秘匿してあったが、クリシュナ救出とアフランシたちを回収に向かうケランが無断で使用し、ヘラスに侵攻した。アフランシが31の2乗に合流してからはアフランシの専用機体となり、クリシュナ奪還作戦でも使用された。その折にウルのブロン・テクスターと交戦、コックピットのフロントガラスを破損するものの、撃退に成功する。アフランシが操縦する際には手足で実際にコントロールするのではなく、全てヘルメットに内蔵されたサイコミュによって脳波コントロールされている。そのため高速戦闘も可能であり、フライングフォームにならずともマッハ3程度まで出すことができる。マハ追撃作戦でもアフランシが乗り出撃、大気圏突入時にブロン・テクスターと接近戦となり機体下部装甲を損傷する。地球降下後もウルのブロン・テクスターと交戦、ガウッサ共々撃退している。その後もリエージュ、ブゾンソンと散発的に出撃し、マハのマンマシーン部隊を撃破している。ギッズ・ギースとの初会戦から帰投した後は、機体を失ったメッサーがメインパイロットになり、アフランシは二番手のパイロットになる。メッサーはウルのブロンを迎撃に出て、鹵獲。機体との相性のよさを見せたが、鹵獲したブロンに乗ることになり、再びアフランシの機体となった。バイエルンでの最終決戦ではフライングフォームのまま高速で戦闘。高速下のミノフスキーバリアが電磁波・ミノフスキー粒子と衝突、光を発するその姿は光の鳥に映ったという。ウルのギッズ・ギースと交戦した時には、フライングフォームのバックブロックを犠牲にして撃墜した。その後戦場を抜けバイエルンからイギリスへ渡ったところで燃料が尽き、アイリッシュ海に投棄された。(初出 2巻7章)サウンド版

マハによるヘラス弾圧の際にスパシアス号のコンテナに乗せられ地球に持ち込まれる。マハに追われるアフランシを助けるために、ジョーが乗り込み初起動。マハのサルベージ船を撃破する。その後ホンコンへ向かう貨物船の中で戦闘ヘリと交戦。再びジョーが乗り込み撃破する。マハの臨検を受け、貨物船を占拠された折には、錯乱状態のアフランシが乗り込み、シャアの声に導かれるがごとくにガウッサを撃墜する。以後アフランシの機体となるが、肝心のアフランシは自らの戦闘行為、そしてシャアの記憶にショックを受け、搭乗を拒否するようになる。だが、ホンコンマハに拉致されたエヴァリーとクリシュナを救出するために出撃、迎撃に出たガウッサ3機を撃破、撃墜王ジャン・ウェン・フーさえも撃墜する。シャトルとともに宇宙に出たあとは、マハ追撃作戦にもアフランシ自らが乗り込んで参加。大気圏突入時にウルのブロン・テクスターと、メッサーたちとの合流時にレイラのブロン・テクスター部隊と交戦する。南仏でユーロ・メタトロンと合流した後はウル率いるメタトロン討伐部隊と交戦。ガウッサを撃墜するもブロンのファンネルにより撃墜される。その後ヌーボ・パリ奇襲作戦に際してファンネルを装備。ウルとレイラのブロンテクスター部隊との交戦ではファンネルでレイラのブロンテクスターを撃破、ウルのブロン・テクスターを中破する。ジャ・ウェン・フー率いるギッズ・ギース部隊の奇襲を受けた際にもファンネルでジャン・ウェンフーを撃退している。バイエルンの最終決戦ではファンネルによりジャン・ウェン・フーのギッズ・ギース、ウルのブロン・テクスターを含む多数のマンマシーンを撃墜。ほぼ1機で戦況を変化させ、マハ・ゲイジスまでをも単独で撃沈せしめた。(初出 1話)機体解説

サウンド版1巻ライナーインスト

サウンド版3巻ライナーインスト

ガイア・ギアαのユニット分解図。数多くのユニットから構成されるアルパの機体構造がよくわかる。このようなユニットと、可動フレームの組み合わせによる複雑な機構がアルパの変形を可能にしている。アルパのような可変マンマシーンは、えてしてその複雑な機体構造から整備性が悪く、機体の稼働率は低下しがちであるが、機体各部のユニット化は点検や部品交換を容易にするメリットがある。これにより、アルパの整備性は意外なほど高い。サウンド版4巻ライナーインスト

ガイア・ギアαの火器管制システムはほぼ無限ともいえる拡張性を持っており、その兵装バリエーションの豊富さも他に類をみない。これは逆に言えば、ひとつの機体にあれもこれも、といった欲張りな要求をした結果ともいえるが、このような充実した装備類によって、αは多様な局面に柔軟に対応する機体となった。さらにパイロットの脳波を直接制御信号に変換する”サイコミュシステム”をコクピット・フレーム内に搭載することにより、機体コントロールのレスポンスを格段に向上させると共に、脳波誘導兵器”ファンネル”の使用も可能となっている。サウンド版5巻ライナーインスト

大気圏突入と、地球上での移動はマンマシーンの作戦行動にとって常に足かせとなる問題である。一般的なマンマシーンでは、シャトル等の各種の支援航空機を使用することで解決を計る場合が多いのに対し、 ガイア・ギアαは飛行モードに変形することでその問題に対処している。小説版2巻口絵インスト

ガイア・ギアα ガイア・ギア―それは「シャア存続計画」をおし進めるズィー・ジオンのメンバーが、極秘裏に開発した人型機械の最先端メカニズムの総称である。このα(アルパ)はガイア・ギアの1号機であるとともに、現状ではただ1機のガイア・ギアだ。その性能は、やがて明らかになる。

ガイア・ギア―それは「シャア存続計画」をおし進めるズィー・ジオンのメンバーが、極秘裏に開発した人型機械の最先端メカニズムの総称である。このα(アルパ)はガイア・ギアの1号機であるとともに、現状ではただ1機のガイア・ギアだ。その性能は、やがて明らかになる。

- バックパック・・・変形し航空機形態になった際には垂直尾翼周辺のブロックにレイアウトされる。高性能小型核融合炉を装備する。

- ビームガン・・・両腰の部分にマウントされているビーム砲は、小口径ながら高出力のビームを発射する。航空機形態時は機首下部に備えられ、主砲となる。

- ウイング・・・航空機となった際の主翼部分。ミノフスキーエンジンを装備するガイア・ギアは、航空機形態のまま高々度まで上昇、ブースターを使用せずに大気圏脱出する事が可能。この主翼はミノフスキー粒子発生装置を備える。

- コックピット・・・透明のキャノピーをもつα。搭乗者は前方向を視認できる。

- ボンバーポット・・・両肩の突起は各種ミサイルを装備し、作戦により換装する。

前から見ると完全な人型となるαだが、背中に装着したウィングバインダーはαが航空機に変形するメカニズムということを示している。この部分には各種大型火器の換装が可能。攻撃力を向上させる。

前から見ると完全な人型となるαだが、背中に装着したウィングバインダーはαが航空機に変形するメカニズムということを示している。この部分には各種大型火器の換装が可能。攻撃力を向上させる。

- ウイング・バインダー・・・背中の装甲と大型火器のマウント部分を兼ねる装備

- 足・・・足のツメは隕石をつかむように足先とカカトが可動。

- メーンスラスター・・・ウイングバインダーのバーニアと共に宇宙空間でのαの主推進力となる。

- 脚部アポジモーター・・・宇宙空間飛行用。

ガイア・ギアのコックピットは、航空機型から人型に変形する際、内部で90度回転する。視界前面の下半分のみは、風防ガラスを通して直接外部の視界が得られる。その他はマルチスクリーンの映像だ。コックピットブロックは透明の外殻をもち、α機体に発生するミノフスキー粒子を生かし「浮く」ことでパイロットを衝撃から守っている。マルチスクリーンの他、3次元バブルスクリーンにより情報を投影する。

ガイア・ギアのコックピットは、航空機型から人型に変形する際、内部で90度回転する。視界前面の下半分のみは、風防ガラスを通して直接外部の視界が得られる。その他はマルチスクリーンの映像だ。コックピットブロックは透明の外殻をもち、α機体に発生するミノフスキー粒子を生かし「浮く」ことでパイロットを衝撃から守っている。マルチスクリーンの他、3次元バブルスクリーンにより情報を投影する。

小説版3巻口絵インスト

ガイア・ギアα変形パターン 大気圏突入の際、機体の表面温度は摩擦熱によって数百K(ケルビン)にも上昇する。そのため、従来のマンマシーンではバリュートやシャトルなどの補助手段に頼らなければ大気圏に突入することができなかった。しかし、新素材、新型熱交換器を導入したアルパは、飛行モードに移行するだけでそれを可能にした。

大気圏突入の際、機体の表面温度は摩擦熱によって数百K(ケルビン)にも上昇する。そのため、従来のマンマシーンではバリュートやシャトルなどの補助手段に頼らなければ大気圏に突入することができなかった。しかし、新素材、新型熱交換器を導入したアルパは、飛行モードに移行するだけでそれを可能にした。

| 1.胴体中央部が展開する ↓ 2.機首部分が上方に移動 ↓ 3.ヒンジを中心に腰部パーツが展開する ↓ 4.コクピットが前方に移動 ↓ 5.主翼が前方に展開 ↓ 6.垂直尾翼が展開する ↓ 7.脚部全体が上方に移動 |

小説版4巻口絵インスト

ガイア・ギアα構成図 今回はガイア・ギアαのモジュール構造を紹介しよう。モジュール化は多少の重量増加を招くこともあるが、後日の改造強化、修理などに最適である。

今回はガイア・ギアαのモジュール構造を紹介しよう。モジュール化は多少の重量増加を招くこともあるが、後日の改造強化、修理などに最適である。

| レドーム | 前部胴体 | イジェクションシート | キャノピー |

| ヘッドカバー | 腕部 | 脚部 | 脚部リフティングエンジン |

| ひざカバー | 左腕上部 | 熱交換器 | 右腕上部 |

ホビージャパン91年2月号「ガイア・ギア2D&3Dファイル」インスト

ガイア・ギア機体解説

ガイア・ギアαはズィー・オーガニゼーションによって、極秘裏に開発された”ガイア・ギアシリーズ”の製造ナンバーα、すなわち、1番目の機体であり、現時点では唯一のガイア・ギアである。その名前には、地球という大地(=ガイア)と宇宙あるいは地球に生息する命あるもの全てをつなぐもの(=ギア)という命名者の理想がこめられている。アルパの機体は各部が可動フレームで接続されたユニット可されたモジュール構造となっており、各々のユニットは可動するフレームによって接続され、各ユニットの位置関係を組み換えることで、PHASE1と呼ばれる人型から、PHASE2と呼ばれる飛行形態へと移行する。この変形により、アルパはノンオプションでの大気圏再突入が可能なほか、ウイングバインダー式のVG翼(可変後退翼)によって、大気圏内での飛行性や巡航距離を向上させることができる。また、このウイングバインダーには、各1基の大出力熱核反応エンジンを装備し、熱核ジェット・ロケットエンジンとして使用する以外に、ミノフスキークラフトによる推進力を発生させる(むしろ、こちらの役割が主である)VG翼自体も、揚力を得るほか、ミノフスキークラフトのためのIフィールド制御を行う。これは後述するバリアーの制御機能も兼ねている。ミノフスキークラフト能力と、高推力エンジンの組合わせにより、アルパは自力での衛星軌道への進出が可能である。アルパにはウイングバインダーに各1基と両脚に各1基、計4基の熱核反応エンジンが装備され、各エンジンはジェネレータとしても機能し、きわめて大きな出力を発生させる。この大出力によって、アルパは各可動部の駆動を行うと共に、ミノフスキー粒子を利用したバリアーを展開することができる。これはIフィールドによって励起されたミノフスキー粒子によって機体の周囲を包み、必要に応じて局所的に縮退させることにより、ミノフスキー粒子の質量の一部をエネルギーに変換して攻撃を減殺するもので、実体弾(ミサイル等)、ビーム兵器の両方に有効である。このバリアーを稼働させるには常時、多量のエネルギーを必要とする上、機器類も高価であるため、一部高級機種にしか搭載されていない。さらにコクピット周辺部にはサイコフレーム方式のサイコミュを装備し、これによって直接、パイロットの意志を駆動系に伝えることができ、機体の追従性は極めて高い。多数のオプションが用意されているのもアルパの特徴の一つで、サイコミュと大容量FCS(火器管制システム)の併用によってアルパの火器運用能力は無限ともいえる多様性を持つという。このように優れた機能を持つガイア・ギアαであるが、当然のことながらその製造コストは莫大であり、その高性能を充分に引き出すためには高い能力を持ったパイロットが必要であるため、現状では限定されたパイロットのための例外的な超高級機としての位置にある。 ガイア・ギアα試験機

ガイア・ギアαのトランスフォーム・デモンストレーター。各種の性能評価のため2機が製作され、変形機構のテスト等を行なっている。この時点では頭部にハイ・メガキャノンの搭載が予定されていた。

ガイア・ギアα試験機

ガイア・ギアαのトランスフォーム・デモンストレーター。各種の性能評価のため2機が製作され、変形機構のテスト等を行なっている。この時点では頭部にハイ・メガキャノンの搭載が予定されていた。